|

| ||||||

|

| |||||

|

Глава 5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМСенсорные системы, или анализаторы (по И.П. Павлову), - это часть нервной системы, которая воспринимает внешнюю для мозга информацию с помощью рецепторов, передает ее в мозг и анализирует. Субъективно деятельность сенсорных систем проявляется в возникновении различных ощущений, отражающих отдельные свойства предметов окружающей среды. На основе ощущений формируются понятия и представления, отражающие связи и взаимозависимости между этими предметами. Информация, передаваемая от рецепторов внутренних органов, служит основой процессов саморегуляции. Таким образом, с помощью сенсорных систем осуществляется познание окружающего мира, ориентация во внешней среде, оценка состояния самого организма. Анализатор сенсорной информации состоит из периферического отдела (рецептора) – соответствующего органа чувств, афферентных проводящих путей и определенного участка в коре головного мозга, который называется корковым концом анализатора. Различают зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, кожный, вестибулярный, двигательный, висцеральный анализаторы. К основным функциям анализаторов сенсорной информации относятся: 1) обнаружение сигналов; 2) различение сигналов; 3) передача сигналов; 4) преобразование и кодирование сигналов; 50 детектирование и опознание. Обнаружение и первичное различение сигналов обеспечивается рецепторами, детектирование и опознание - нейронами корковых уровней сенсорной системы. Передачу, преобразование и кодирование осуществляют нейроны всех уровней системы. Обнаружение сигналов. Деятельность любой сенсорной системы начинается с восприятия рецепторами внешней для мозга физической и химической энергии, трансформации ее в нервные импульсы и передачи их в мозг через цепи нейронов, образующих ряд уровней. Рецептор – специализированная клетка, эволюционно реагирующая на раздражитель определенной модальности (формы энергии). Различают: механические, химические, тепловые, осмотические, световые, электрические и другие раздражители. Независимо от их модальности раздражители делят на адекватные и неадекватные. Адекватность раздражителя проявляется в том, что его пороговая интенсивность значительно ниже по сравнению с неадекватным раздражителем. Так, ощущение света у человека возникает, когда минимальная интенсивность светового раздражителя составляет всего 10–17–10–18 Вт. Однако ощущение вспышки можно вызвать и при механическом воздействии на глаз. Для возникновения вспышки света механическим путем мощность стимула должна быть более 10-4 Вт. Все рецепторы разделяют на две большие группы: экстерорецепторы (внешние) и интерорецепторы (внутренние). К экстерорецепторам относятся: слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные рецепторы; к интерорецепторам – висцерорецепторы внутренних органов, вестибуло- и проприорецепторы опорно-двигательного аппарата. По характеру контакта с внешней средой рецепторы делятся на дистантные и контактные. Возбуждение дистантных рецепторов происходит на некотором расстоянии от источника раздражения. Таковыми являются зрительные, слуховые и обонятельные рецепторы. Контактные рецепторы (тактильные, вкусовые и др.) возбуждаются при непосредственном соприкосновении. Наиболее понятная и удобная классификация исходит из различной модальности раздражителей, согласно которой рецепторы человека делят на: 1) механорецепторы (слуховые, гравитационные, вестибулярные, тактильные, проприорецепторы, барорецепторы); 2) хеморецепторы (вкусовые, обонятельные, сосудистые и тканевые); 3) фоторецепторы (зрительные); 4) терморецепторы (кожи и внутренних органов, а также цетральные термочувствительные нейроны); 5) ноцицептивные (болевые) рецепторы. Помимо этого существует такое понятие, как первичные и вторичные рецепторы. К первичным относят такие рецепторы, у которых действие адекватного стимула осуществляется непосредственно периферическим отростком сенсорного нейрона (рецепторы обоняния, тактильные и проприорецепторы). Вторичные рецепторы – это те, у которых между окончаниями сенсорного нейрона и точкой приложения находится высокоспециализированная рецепторная, не нервная, клетка (рецепторы вкуса, зрения, слуха, вестибулярного аппарата). Преобразование сигналов в рецепторах. При действии стимула в рецепторе происходит преобразование энергии внешнего раздражения в рецепторный сигнал. Этот процесс в первичных рецепторах происходит в несколько этапов. Первый этап – специфическое взаимодействие внешнего стимула и рецептирующего субстрата, молекулярные основы которого еще недостаточно изучены. Второй этап – возникновение рецепторного потенциала (РП) в результате изменения проницаемости плазматической мембраны рецептора и возникновения ионного тока через мембрану, в основном для ионов натрия, а также для других ионов. Рецепторный потенциал является градуальным и его амплитуда зависит от интенсивности стимула. Пассивное электротоническое распространение РП происходит с декрементом. Третий этап – электротоническое распространение РП через дендриты и тело нервной клетки к аксону. Чем меньше сопротивление цитоплазмы и чем больше диаметр дендрита, тем легче и дальше ток распространяется через среду рецепторной клетки. Четвертый этап – перекодирование РП в импульсный разряд, или потенциал действия в афферентном нервном волокне. Чаще потенциал действия возникает в аксональном холмике у основания аксона, в области наименьшего сопротивления. Потенциал действия распространяется по аксону активно, в центростремительном направлении – ортодромно и электротонически по телу нервной клетки и ее дендритам – антидромно. Потенциал действия в отличие от РП развивается по правилу «все или ничего». Рецепторный акт у вторичных рецепторов протекает сложнее. Первые три этапа рецепторного акта совпадают с аналогичными этапами у первичных рецепторов. Четвертым этапом является выделение медиатора под действием РП в синаптическую щель. Пятый этап – это возникновение генераторного потенциала (ГП) на постсинаптической мембране нервного волокна. Генераторный потенциал аналогичен возбуждающему постсинаптическому потенциалу (ВПСП). Далее, на шестом этапе происходит электротоническое распространение ГП (или ВПСП) по нервному волокну. На седьмом этапе рецепторного акта осуществляется генерация ПД электрогенным участком сенсорного нейрона и проведение ПД по нервному волокну в центростремительном направлении. Таким образом, внешнее воздействие кодируется (преобразуется) при помощи соответствующих рецепторов в последовательность импульсов (сенсорный код). Различение сигналов. Следующей важнейшей операцией сенсорной системы является обнаружение изменения интенсивности, временных показателей или пространственных признаков стимула. Минимальную силу адекватного стимула, при которой возникает возбуждение рецептора, называют абсолютным порогом. Минимальный прирост силы стимула, который вызывает заметное изменение реакции рецептора, называют дифференциальным (разностным) порогом. В 1834 году Вебер сформулировал следующий закон: ощущаемый прирост раздражения (порог различения) должен превышать раздражение, действовавшее ранее на определенную долю. Так, усиление давления на кожу руки ощущается, если увеличить груз на 3 % (к гире весом 100 г надо добавить 3 г, а к гирьке весом 200 г - 6 г). Полученная зависимость выражается формулой: dI/I = cоnst, где I - сила раздражения, dI - его ощущаемый прирост (порог различения), cоnst - постоянная величина

Аналогичные соотношения получены для зрения, слуха и других органов. Зависимость ощущения от силы раздражения выражается следующей формулой (закон Вебера–Фехнера): E = a log I + b, где Е – величина ощущения, I – сила раздражения; а и b – константы для разных модальностей стимулов. Согласно этой формуле, ощущение увеличивается пропорционально логарифму интенсивности раздражения. При длительном действии адекватного стимула порог чувствительности данного рецептора повышается. Это явление называется адаптацией. В адаптации важную роль играет эфферентная регуляция свойств сенсорной системы за счет нисходящих влияний со стороны более высоких на более низкие ее отделы. Эфферентные влияния в сенсорных системах чаще всего имеют тормозной характер, т. е. приводят к уменьшению их чувствительности и ограничивают поток афферентных сигналов. Состояние разных уровней сенсорной системы контролируется также ретикулярной формацией. Помимо различения силы раздражителей существует пространственное и временное различение сигналов. Пространственное различение сигналов основано на различиях в пространственном распределении возбуждения в слое рецепторов и в нервных слоях. Для пространственного различения двух стимулов необходимо, чтобы между возбужденными ими рецепторами находился хотя бы один невозбужденный рецепторный элемент. Если два раздражителя возбудили два соседних рецептора, то их различение невозможно: они сольются и будут восприняты как единое целое. Для временного различения двух раздражений необходимо, чтобы вызванные ими нервные процессы не сливались во времени, и чтобы сигнал последующего стимула не попадал в рефрактерный период (период невозбудимости) от предыдущего раздражения. Передача и преобразование сигналов. В пределах сенсорной системы можно выделить следующие уровни: рецепторный, стволовой, таламический и кортикальный. Центральные сенсорные пути, по которым передается информация на различных уровнях ЦНС, бывают нескольких видов. Специфические сенсорные пути оценивают главным образом физические параметры стимула и преимущественно передают сигналы от рецепторов одного типа. Неспецифические сенсорные пути являются мультимодальными. Ассоциативные таламокортикальные пути с их проекцией в соответствующие области коры больших полушарий связаны с оценкой биологической значимости стимулов и межсенсорной интеграцией. Одним из существенных факторов эволюции сенсорных систем является постепенное формирование многоканальности передачи сигналов в ЦНС. Многоканальность передачи сигнализации подразумевает наличие в пределах каждого из каналов соответствующих релейных аппаратов, где происходит дальнейшая обработка импульсного потока, т. е. предполагает многоуровневый характер передачи сенсорной информации. В пределах сенсорной системы существуют афферентные каналы срочной передачи информации (без переключения), осуществляющие перестройку высших мозговых центров к восприятию последующей информации. Одной из общих черт организации сенсорных систем является принцип двойственной проекции их на кору больших полушарий (первичные и вторичные проекции). Как правило, корковые проекции окружены ассоциативными корковыми зонами той же сенсорной системы. В каждой сенсорной системе наряду с восходящими (афферентными) путями находятся и нисходящие (эфферентные, центрифугальные) пути, что позволяет признать наличие общего принципа обратных связей для всех сенсорных систем. Нисходящие связи, по-видимому, выполняют роль "настроечной" функции и данная функция должна быть тесно связана с аппаратами межсенсорной интеграции. Преобразования сигналов могут быть условно разделены на пространственные и временные. Пространственные преобразования связаны с изменением представительства размера или соотношения разных пространственных частей сигнала. Так, в зрительной коре резко расширено представительство информационно наиболее важной центральной ямки сетчатки при относительной редукции проекции периферии поля зрения (т. н. "циклопический глаз"). В соматосенсорной коре преимущественно представлены наиболее важные для тонкого различения и организации поведения зоны тела – кожа пальцев рук и лица ("сенсорный гомункулюс"). Временные преобразования информации сводятся в основном к сжатию или временной компрессии сигналов. Для всех сенсорных систем типичным является переход от тонической (длительной) импульсации на нижних уровнях системы к фазическим (коротким) пачечным разрядам нейронов высоких уровней. Кодирование поступающей информации. Кодирование информации в нервной системе – это преобразование специфической энергии стимула (света, звука, давления и др.) в универсальные коды нейронной активности, на основе которых мозг осуществляет процесс переработки информации. Коды - это особые формы организации импульсной активности нейронов, которые несут информации о качественных и количественных характеристиках действующего на организм стимула. Информация о раздражениях передается в виде залпов импульсов ("пачек" импульсов). Поскольку параметры отдельного импульса стандартны (одинаковы его амплитуда, длительность, форма), то кодирование характеристик стимула происходит числом и частотой импульсов в пачке, длительностью пачек, интервалами между ними, а также временным "рисунком" пачки, т. е. распределением в ней отдельных импульсов. Возможно кодирование поступающей информации изменением числа волокон, а также местом возбуждения в нейронном слое. Первичное кодирование осуществляется на уровне рецепторов. Преобразование в подавляющем большинстве рецепторов носит нелинейный характер. Для ряда рецепторов было установлено, что передаточная функция была показательной: F = k(S – So)n, где F – частота импульсов в соответствующем афферентном волокне; k – константа; S – величина стимула; So – амплитуда порогового стимула; n – показатель степени (для большинства рецепторов около – 1). Передаточная функция рецепторов может быть описана как "функция сжатия", так как с увеличением одной переменной (силы стимула) шкала другой (частота импульсов в афферентном волокне) все больше сжимается (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Степенная функция рецептора. А - генераторный потенциал рецептора; Б - потенциалы действия в афферентном волокне; В - график зависимости частоты импульсации в афферентном волокне от силы стимула; S - величина стимула; So - пороговый стимул

Очевидно, что такая сжимающая шкала имеет преимущество перед линейной шкалой. "Прибор" с такой шкалой позволяет измерять величины в широком диапазоне, не слишком растягивая, за счет того, что для малых величин шкала растянута, а для больших – сжата, чем и достигается удовлетворительная точность измерений как при высоких, так и при низких уровнях сигнала. От рецепторов сообщения поступают на следующий уровень сенсорной системы, где подвергаются дальнейшим преобразованиям, приводящим к изменению кода. Сейчас трудно доказать, что именно тот принцип кодирования, который можно исследовать на данном уровне анализатора, используется нейронами следующего уровня. Код "начало – конец" стимула осуществляется в одиночном чувствительном элементе в основном на подкорковых уровнях сенсорной системы и относится к временному кодированию. Его особенность состоит в том, что импульсация нейрона возникает только в момент включения, выключения или резкого изменения интенсивности раздражителя. Так, например, на всех уровнях зрительной сенсорной системы описаны нейроны, отвечающие на включение света ("on"-нейроны), на его выключение ("off'"-нейроны), либо на включение и выключение ("on"-, "off"-нейроны). К кодам высокого уровня, функционирующим в корковом отделе анализатора, относится кодирование посредством последовательного включения параллельно работающих каналов, изменением их числа, а также так называемое позиционное преобразование. Последний вид кодирования наиболее важен и заключается в том, что определенный признак раздражителя вызывает возбуждение определенного нейрона или небольшой группы нейронов, расположенных в строго определенном месте того или иного нервного слоя. На высших уровнях сенсорной системы происходит переход от преимущественно временного кодирования признаков раздражителя (свойственного периферическим отделам) к преимущественно пространственному (в основном позиционному) коду. Детектирование сигналов. Детектирование сигналов – это избирательный анализ отдельных признаков раздражителя и их конкретного биологического значения с помощью нейронов-детекторов, реагирующих на строго определенные параметры стимула. Нейроны-детекторы были обнаружены в 60-е годы сначала в сетчатке лягушки, затем в зрительной коре кошки, а впоследствии и в зрительной системе человека. Описаны нейроны-детекторы и в других сенсорных системах: слуховой и соматосенсорной. Распределение детекторов подчинено иерархическому принципу: на более низких уровнях локализуются детекторы более простых признаков, обеспечивающие простой анализ, в высших отделах сконцентрированы детекторы более сложных признаков и целых образов. Многие детекторы формируются в раннем онтогенезе под влиянием внешней среды, а часть нейронов-детекторов генетически детерминированы. Наиболее детально нейроны-детекторы исследованы в зрительной системе. Для зрительной коры были описаны нейроны-детекторы, избирательно отвечающие на элементы фигуры, контура – линии, полосы, углы. Американские ученые Д. Хьюбел и Т. Визель разработали классификацию нейронов-детекторов зрительной коры, селективно чувствительных к различной ориентации линий и их размеру. За открытие феномена ориентационной избирательности нейронов зрительной коры кошки, а также за открытие сенситивного (критического) периода, в течение которого под влиянием сенсорных воздействий происходит закрепление запрограммированных свойств нейронов-детекторов и их изменение за счет сенсорной депривации, в 1981 г. исследователи были удостоены Нобелевской премии. Опознание образов. Опознание образов – конечная и наиболее сложная операция сенсорной системы, которая сводится к построению мозгом модели раздражителя и ее выделению из множества других подобных моделей. Нейрофизиологические механизмы формирования и опознания образа исследованы пока недостаточно. Предполагают, что для опознания образов существуют пространственно связанные нейронные ансамбли – высшие детекторы (гностические единицы). Образование целостного образа в результате совокупной активности некоторого числа нейронов-детекторов объясняется в контексте теории векторного кодирования. В соответствии с этой теорией "вектор возбуждения", отвечающий за восприятие целостного образа (гештальта), представляет собой комбинацию возбуждений в определенном ансамбле нейронов. Объединение нейронов-детекторов, отвечающих за элементарные признаки воспринимаемого объекта, происходит в результате их включения в иерархически организованную нейронную сеть по типу пирамиды, вершиной которой является "гностическая единица" – нейрон, осуществляющий синтез воспринимаемого образа – гештальта. Считается, что гностические единицы являются продуктом обучения. Экспериментальные доказательства их существования были получены в опытах на обезьянах. В нижневисочной коре обезьяны найдены нейроны, избирательно отвечающие на появление лица конкретного человека, обезьяны, на мимику и т. д. Опознание завершается «принятием решения» о том, с каким объектом или ситуацией встретился организм. Именно в результате такого опознания мы осознаем, какого человека видим перед собой, чей голос слышим, какой запах чувствуем и т. д. Причем опознание образов происходит независимо от изменчивости сигнала. Знакомый голос опознается при разной его громкости, а смысл речи – и при значительных изменениях ее тембра и темпа. При опознании сенсорных образов возможны ошибки. Примером таких ошибок являются так называемые "сенсорные иллюзии". Они основаны на некоторых побочных эффектах взаимодействия нейронов, участвующих в обработке сигналов, и приводят к искаженной оценке образа в целом или отдельных его характеристик (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Пример одной из простейших зрительных иллюзий: длина горизонтальных отрезков на верхней и нижней фигурах кажется различной, хотя на самом деле они равны

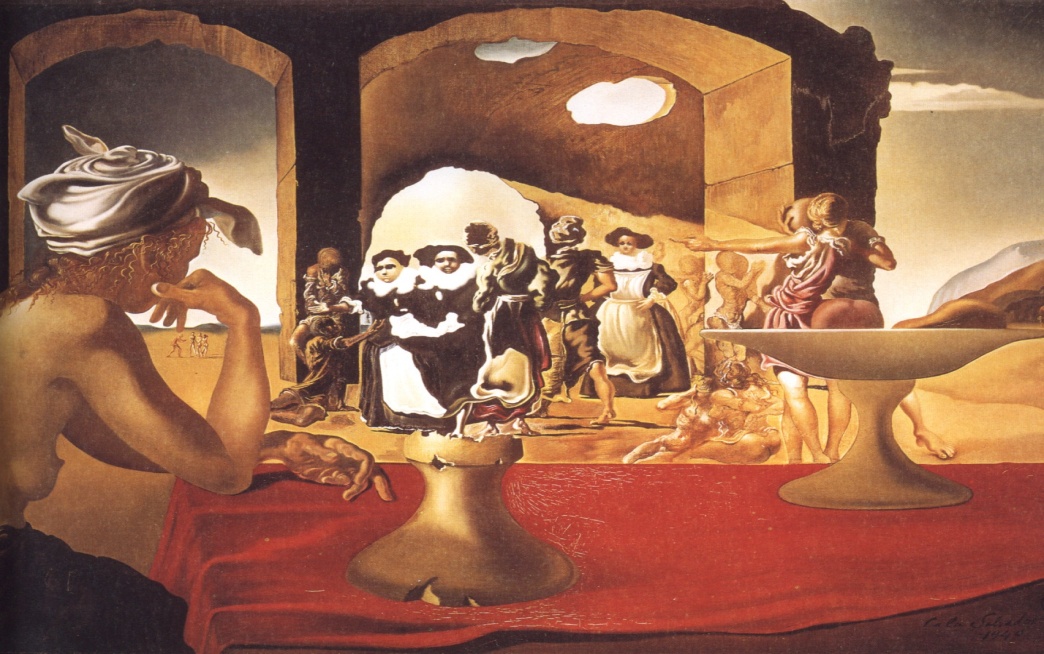

Здесь приведены известные картины таких мастеров, как Сальвадор Дали и Морис Эшер. Неоднозначность и двусмысленность сюжета этих картин позволяют выявить и осознать существование интерпретаций в качестве обязательного элемента процесса узнавания. Можно сказать, что зрение представляет собой часть мыслительной деятельности, которая по существу создает разные варианты видимого мира.

Рис. 5.3. Сальвадор Дали «Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера»

Картина построена на альтернативной интерпретации, когда одни и те же фрагменты могут восприниматься по-разному в зависимости от способа их интерпретации зрителем.

Рис. 5.4. М. Эшер «Метаморфозы П»

При рассмотрении этой знаменитой картины происходит многократное изменение ее интерпретации. В частности, перемена в восприятии элементов фигур и фона, в качестве которых попеременно выступают то рыбы, то птицы. | ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||