Тема 4.

ТЕМА

4.

ТИПОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННЫХ СЛОВАРЕЙ

____________________________________

4.1.

Основные параметры типологии словарей.

4.2.

Обобщающая классификация словарей.

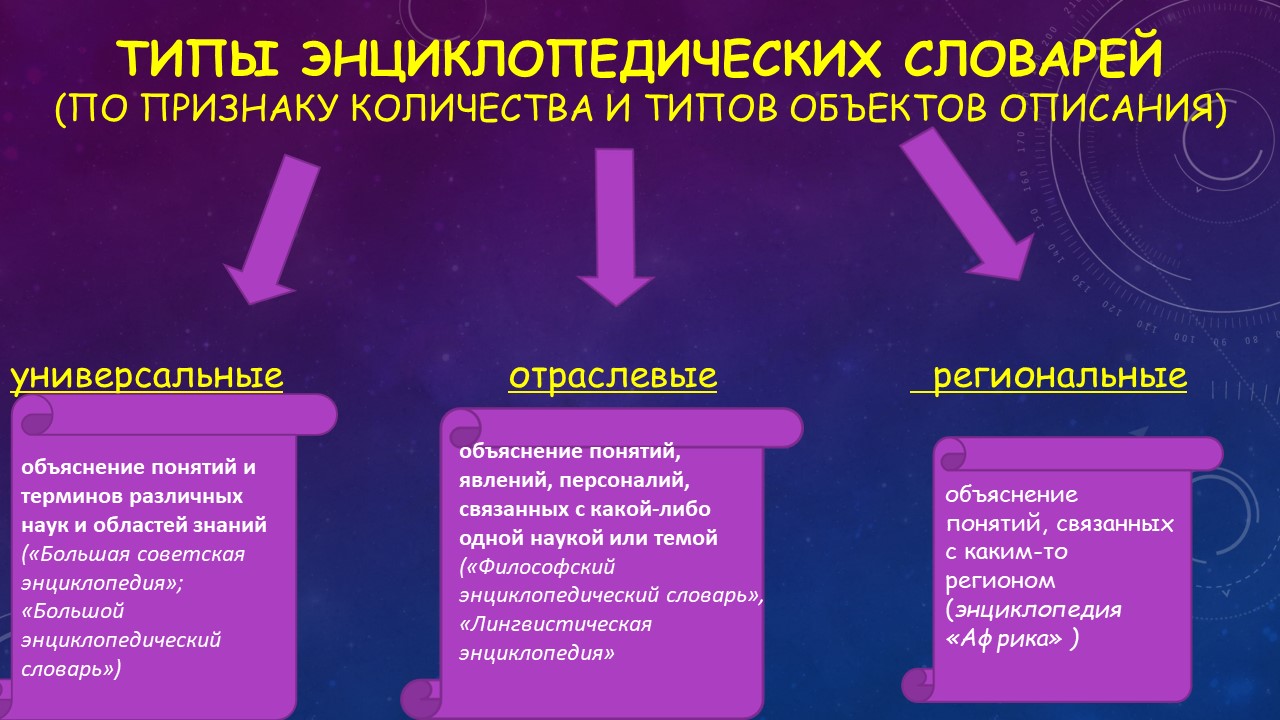

4.3. Энциклопедические словари.

4.4.

Лингвострановедческие словари.

4.5.

Типология лингвистических словарей

4.1.

Основные параметры типологии словарей

Типология словарей — это научная классификация, основанная на понятии идеального словаря (т.е. словаря как типа, образца). Однако строится она обычно на практической основе, т.е. на уже имеющихся словарях. Поэтому можно говорить в этом смысле не о научной типологии словарей, а только о принципах ее построения.

в

последнее время сложилось несколько направлений, или параметров классификации словарей,

которые мы и возьмем за основу: лингвистический, семиотический, формальный и

социально-прагматический.

В

разработку параметров классификации словарей внесли вклад многие

отечественные (и зарубежные) лингвисты: Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, В.Г. Гак, А.М. Цывин, Л.П. Ступин, Л.А. Новиков, В.А. Козырев, П.Н.

Денисов, Л. П.

Крысин и

др. Однако начало научной типологии словарей было положено Л.В. Щербой в

работе «Опыт общей теории

лексикографии» (1940 г.). Л.В. Щерба выделял следующие шесть

противопоставлений словарей:

1)

словарь академического типа — словарь-справочник

2)

энциклопедический словарь — общий словарь

3)

thezaurus — обычный (толковый или переводный) словарь

4)

обычный словарь — идеологический словарь

5)

толковый словарь — переводный словарь

6)

неисторический словарь — исторический словарь.

(подробнее

о классификации Л.В. Щербы см. Главу 2.).

Классификации

остальных ученых лишь дополняют и уточняют противопоставления словарей Л.В.

Щербы, однако в этом уточнении шла выработка основных параметров типологии,

охватывающих все аспекты описания слов в словарях. Так, В.Г. Гак классифицирует словари по

следующим восьми дифференциальным признакам: 1) по содержанию; 2) по отбору

лексики; 3) по способу описания; 4)

по единице описания; 5) по расположению материала; 6) по эпохе функционирования

слова; 7) по назначению; 8) по числу языков.

Многоплановость

и многообразие словарей предполагают разветвленность и множество

дифференцирующих оснований для их классификаций. Аналогичные (с несколько иными

названиями) параметры выделяют и другие авторы.

3.3.

Энциклопедические словари (в сравнении с лингвистическими)

В

энциклопедических справочниках и словарях (общих или отраслевых)

предметом описания являются сами реалии (предметы) и понятия, называемые данными

словами. В лингвистических словарях предметом описания являются единицы

языка (слова, морфемы, словосочетания, фразеологизмы) в том или

ином лингвистическом аспекте.

4.4.

Лингвострановедческие словари

Лингвострановедческие словари призваны способствовать изучению культуры и истории страны через описание этнокультурного компонента значений лексических и фразеологических единиц.

4.5.

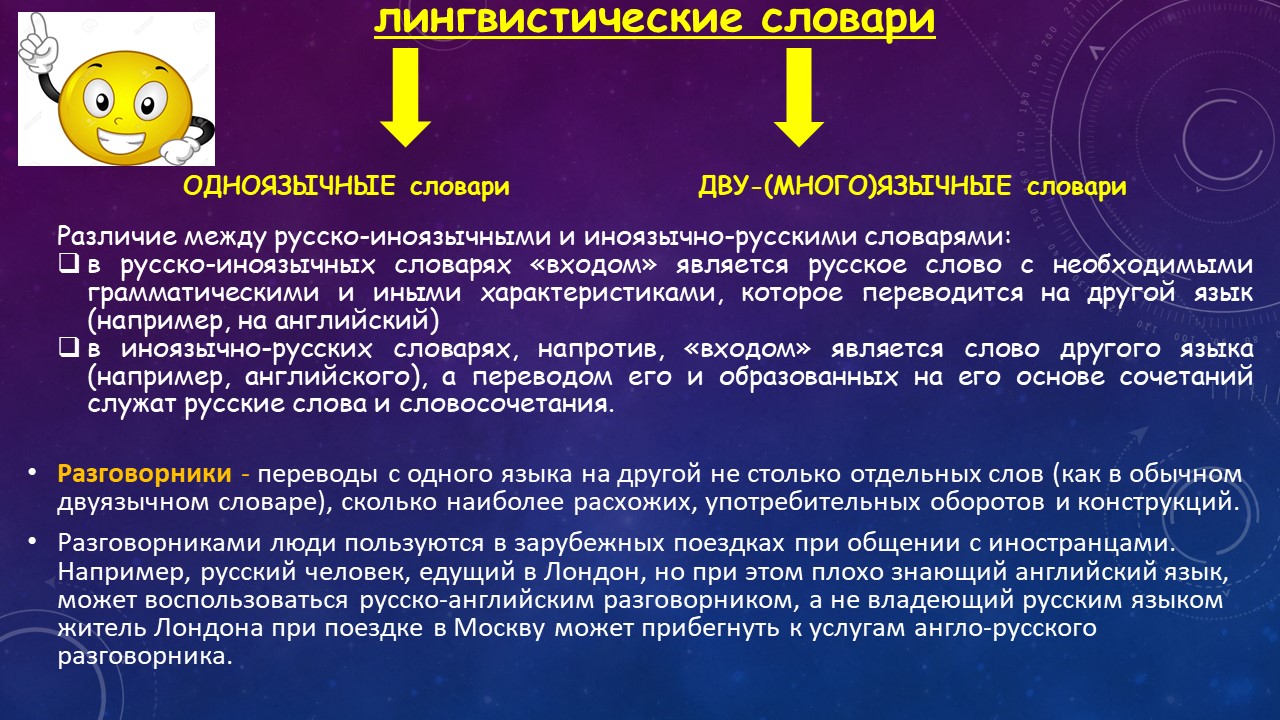

Типология лингвистических словарей

В

лингвистических словарях предметом описания являются единицы языка (слова, морфемы, словосочетания, фразеологизмы) в том или

ином лингвистическом аспекте. Они служат целям описания и нормализации языка, а

также содействуют повышению правильности, выразительности и точности

индивидуальной речи его носителей.

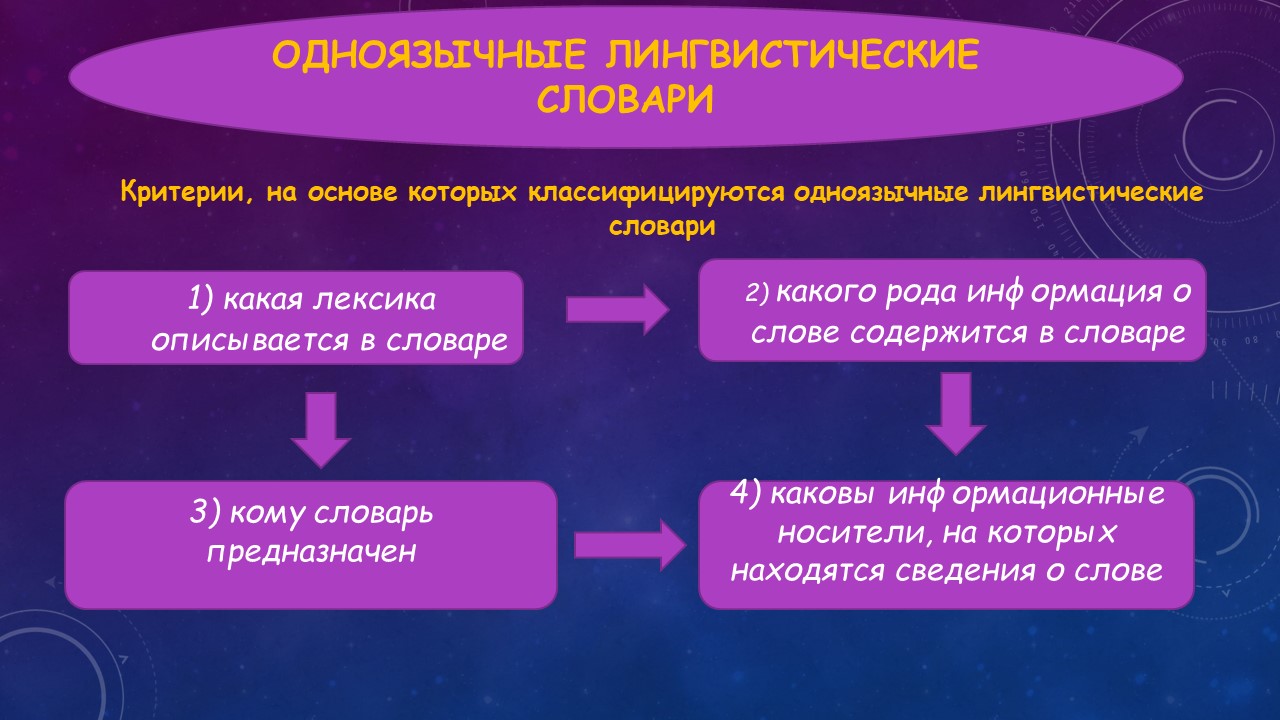

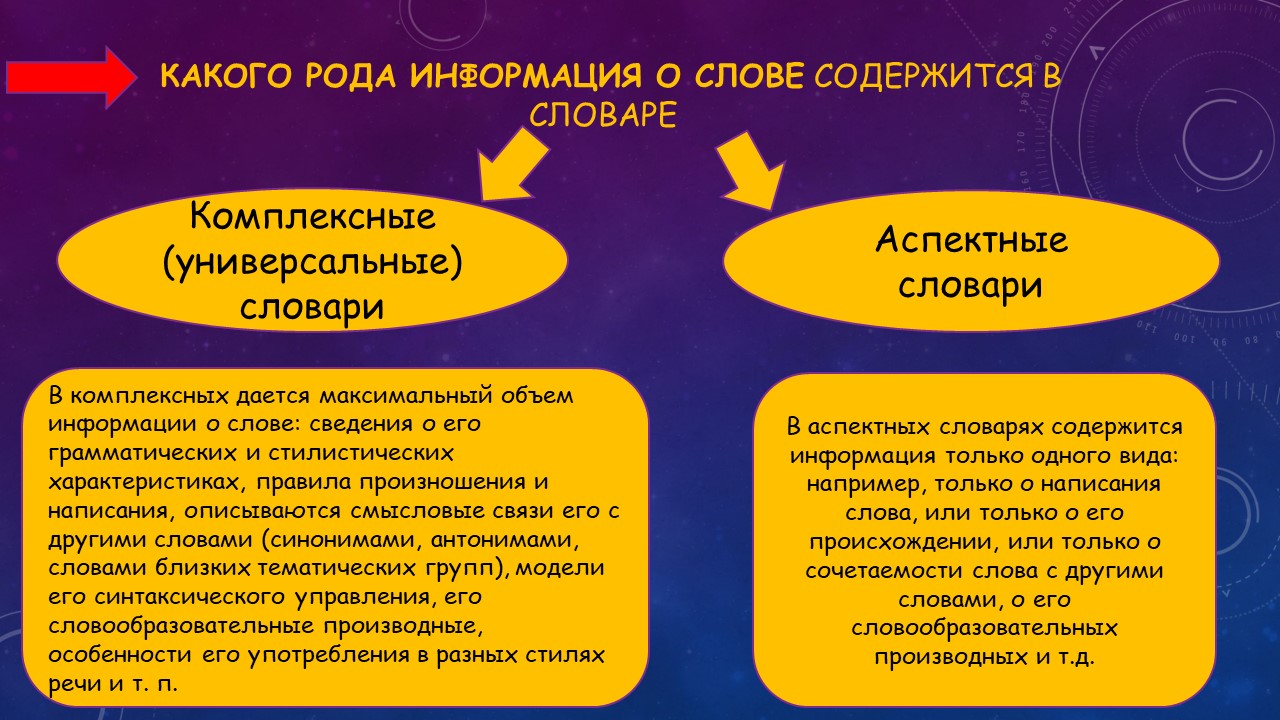

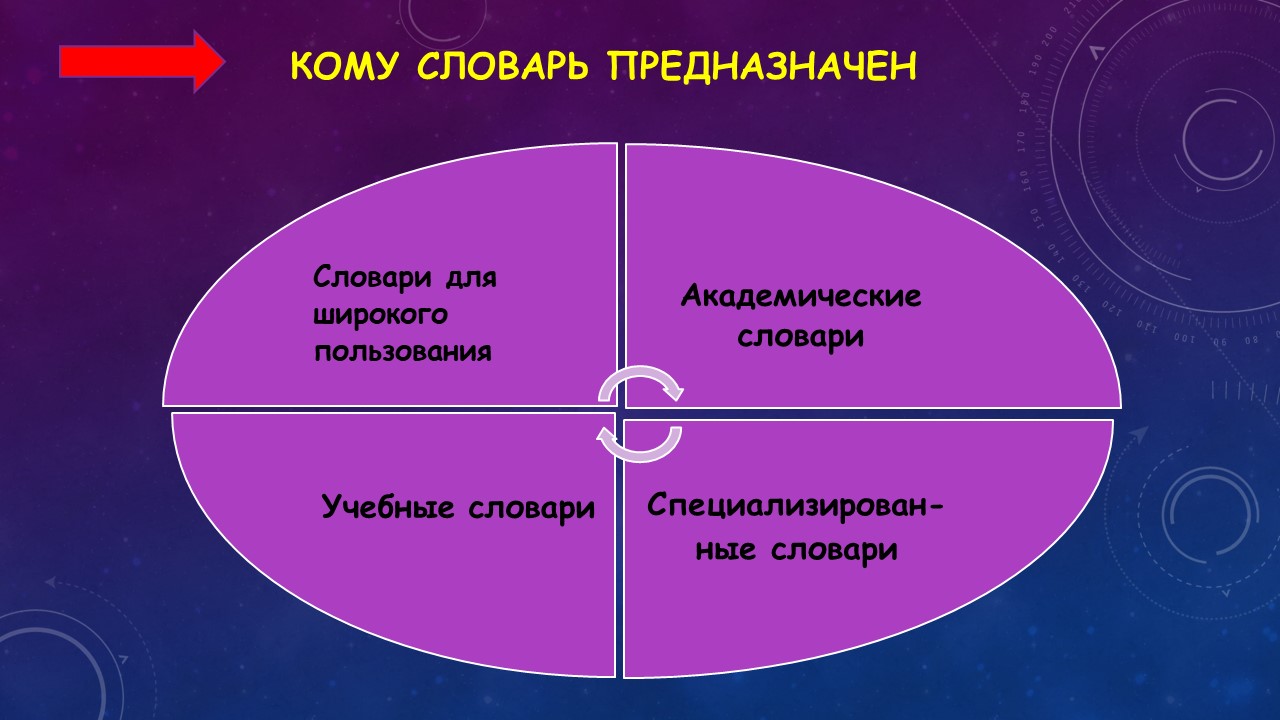

Тип и задачи словаря определяют его структуру, характер словника, способы построения словарных статей и иллюстрирования. Типология лексикографических произведений строится в зависимости от характера и объёма представленного языкового материала, от целей и способов лексикографического описания.

1. По первому признаку – какая лексика описывается в словаре – словари делятся на словари литературного языка (иначе они называются нормативными), словари диалектные, жаргонные, специальные (в них содержится лексика и терминология какой-либо отрасли науки или техники), словари языка писателей и некоторые другие (подробнее см. § 91 — 94).

Этот перечень был бы неполным без двух типов словарей, имеющих наиболее давнюю лексикографическую традицию. Это словари толковые и идеографические. Главное назначение и тех и других — описать значения слов, истолковать их. Но в толковом словаре слова располагаются по алфавиту, а в идеографическом — по группам, которые выделяются на основании некоторых общих смыслов (например, таких: Человек, Животное, Действие, Физические свойства. Чувство и т. п.

Таким образом, современная лексикография — это своеобразная словарная индустрия, которая призвана удовлетворять потребность в самых разнообразных видах информации о слове.

ПРАКТИКУМ

ПРАКТИКУМ

Вопросы для самоконтроля

1.

На

какие основные три вида подразделяются все словари?

2.

Чем

отличаются лингвистические словари от

энциклопедических?

3.

Каково

назначение лингвострановедческих словарей?

4.

В

чем особенность толковых словарей?

5.

Охарактеризуйте

аспектные словари.

6.

Каково

назначение ортологических словарей?

7. Что

мы понимаем под фразеографией? В чем особенность фразеологических

словарей?

8. Чем

отличается переводный словарь от разговорника?

Упражнение 25.

В

приведенной ниже словарной статье слова ДОМ (из «Словаря русского языка» (МАС) в

4-х тт.) укажите все компоненты словарной статьи:

заголовочное

слово,

словарные

дефиниции,

пометы,

иллюстрации.

Определите

способы толкования значений. Какие типы помет в ней встречаются? Какого типа

иллюстрации?

ДОМ, -а (-у), предл. в до'ме, на дому',

мн. дома', м. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения

различных учреждений и предприятий. Деревянный дом. Каменный дом. Жилой дом.

Александр Волгин живет на

четвертом этаже нового дома. Макаренко, Книга для родителей. Машины подъехали к

дому краевого комитета партии, большому шестиэтажному серому зданию. Ажаев,

Далеко от Москвы. 2. Жилое помещение, квартира; жилье. Простясь со всем

семейством, мы отправились по домам. Пушкин, Капитанская дочка. В доме он

[слепой] не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал

свою комнату. Короленко, Слепой музыкант. [Иванов:] Я прошу вас сию же

минуту оставить мой дом! Чехов, Иванов. 3. Семья, люди, живущие вместе,

одним хозяйством. Принять кого-л. в свой дом. Быть знакомым домами. Дома Левиных и Щербацких были старые

дворянские московские дома? и всегда были между собою в близких и дружеских

отношениях. Л. Толстой, Анна Каренина. После объяснения Олега с матерью

ничто уже не противостояло его деятельности: весь дом был вовлечен в нее, родные

были его помощниками. Фадеев, Молодая гвардия. || Хозяйство отдельной семьи.

Дом вести, не лапти плести. Поговорка. Семья наша была большая,

управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек. Вересаев, В

юные годы. За что бы она [Любка] ни бралась по дому — мыла полы или делала

клецки, — все получалось у нее как-то ловчее, веселее, чем у мамы. Фадеев,

Молодая гвардия. 4. Династия, царствующий род. Дом Романовых. 5. чего

или какой. Культурно-просветительное, научное, бытовое и т. п.

государственное учреждение, а также здание, в котором оно находится. Детский

дом. Дом книги. Дом культуры. Дом отдыха. Дом ученых. Дом моделей. 6.

устар. Заведение, предприятие. Банкирский дом. Склады и лабазы торгового дома

Башмаковых и К°, ведшего обширные коммерческие операции зерном и мукой ---,

помещались --- на торговой площади. Златовратский, Устои. - воспитательный дом - желтый дом -

ночлежный дом - публичный дом - сумасшедший дом - дом терпимости на? дом домой.

Брать работу на дом. на дому/ дома. Никитину часто приходилось работать на дому

у заказчиков. Паустовский, Северная повесть. - ввести в дом отказать от дома

{кому} устар. перестать принимать кого-л. у себя, порвать знакомство с кем-л.

(Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984)

Упражнение 26. Сравните данную словарную статью с такой же в других толковых словарях, (например, в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и др.: см. список словарей). В чем вы увидели разницу в описании слова? Чем она обусловлена?

Упражнение 27. Ниже

даны словарные статьи, описывающие одно и то же слово. Определите, какая статья

взята из энциклопедического, а какая — из лингвистического

словаря. Укажите признаки, которыми одна словарная статья отличается от

другой.

I.

1)

СНЕГ, -а (-у), -а, -ов,

м. Атмосферные осадки — белые пушинки, хлопья, представляющие собой

кристаллики льда, а также сплошная масса этих осадков, покрывающая землю

зимой. Идёт с.

Выпал с. Мокрый с. С. слепит глаза. Белый как с. Вечные снега (на

вершинах высоких гор). Сугробы

снега. Идти по снегу или по снегу. Нужен как прошлогодний с.

(совершенно не нужен; разг. неодобр.). Как с. на

голову (совершенно неожиданно; разг.). Зимой снега

не допросишься (о том, кто очень жаден; разг.). ||

уменьш.

снежок, -жка, (-жку), м. ||

прил.

снеговой, -ая, -ое и

снежный, -ая, -ое.

2)

СНЕГ, твёрдые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной

формы — снежинок, в основном шестиугольных пластинок и шестилучевых звёздочек;

выпадает из облаков при температуре воздуха ниже 0

°С.

II.

1)

МИКРОФОН (от

микро... и

...фон) — преобразователь звуковых колебаний в электрические.

Различают М. порошковые, угольные, электродинамич., электретные,

электромагнитные, конденсаторные и пьезоэлектрические. Применяется М.

в телефонии, телевидении, радиовещании, звукозаписи и т.

п.

2)

МИКРОФОН, а,

м.

[фр. microphone,

нем.

Mikrophon

<

греч. mikros

малый

+ phone

звук].

Прибор, преобразующий звуковые колебания в электрические для передачи звуков на

расстояние.

Говорить в м.

Микрофонный

— относящийся к микрофону, микрофонам.

III.

1)

ВЫСОТА в геометрии

—

отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины геом. фигуры (напр.,

треугольника, трапеции, пирамиды, конуса) на ее основание (или продолжение

основания), а также длина этого отрезка. В. призмы, цилиндра, шарового слоя, а

также усечённых параллельно основанию пирамиды и конуса — расстояние между

верх, и ниж. основаниями.

2)

ВЫСОТА

звука — условная качественная характеристика музыкального, т. е.

периодического или почти периодического, звука, определяемая человеком на

слух и связанная в основном с частотой звука. С ростом частоты В. з.

повышается.

3)

ВЫСОТА,

-ы,

мн. -оты, -от, -отам,

ж. 1. Величина, протяжённость чего-н. от нижней точки до

верхней. В.

кирпичной кладки. В. прибоя. В. циклона. 2. Пространство,

расстояние от земли вверх. Смотреть в

высоту. Самолёт набирает высоту. Лететь на большой высоте. 3.

Возвышенное место, возвышенность. Занять

высоту.

4.

Высокий уровень развития чего-н. Достигнуть

новых высот. Овладеть высотами мастерства. 5. В математике:

отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины геометрической фигуры на её

основание. В.

треугольника. 6. Одно из основных свойств звука — результат

колебаний звучащего тела (спец.).

Абсолютная, относительная в. ¦ На высоте

(быть, оказаться) — удовлетворять самым высоким

требованиям. Поднять на

принципиальную высоту

что (книжн.) — действовать принципиально, основываясь на строгих

принципах. ||

уменыи.

высотка, -и,

ж. (к 3 знач.). ||

прил.

высотный, -ая, -ое (к 6 знач.)

Упражнение 28. Изучите словарную статью «Амбивалентный» в «Современном словаре иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология» (авторы Л. М. Баш, А. В. Боброва и др.). Как называется в лексикологии явление совмещения в одном слове противоположных значений? Приведите примеры. Какие системные отношения в лексике характеризует это явление?

Упражнение 29.

Определить

способ толкования значения следующих вокабул из словаря.

БЕССЕМЯНКА.

Особый род груши (или др. плода) без зёрен («Словарь русского языка» в 4 т.

—MAC).

ДИВАН.

Предмет мебели с длинным, на несколько человек сиденьем, со спинкой, ручками или

валиками (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского

языка).

ПРОТОН.

Элементарная частица, имеющая положительный заряд и входящая в состав всех

атомных ядер (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского

языка).

ГНЕВ.

Чувство сильного негодования, возмущения (Малый академический словарь

MAC).

РАДОСТЬ.

Чувство удовольствия, удовлетворения (MAC).

БОТАНИКА.

Наука о растениях (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского

языка).

МАТЕМАТИКА.

Наука, изучающая величины, количественные отношения и пространственные формы

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка).

БЕЗБОЖНО,

нареч. Разг. 1. Бессовестно, бесчестно. 2. Очень, чрезвычайно, крайне

(MAC).

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ.

Удачный, успешный, вполне удовлетворяющий (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый

словарь русского языка).

КОНЧИТЬ.

Завершить, закончить, довести до конца (Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый

словарь русского языка).

ЛЁГКИЙ

(в одном из значений): не суровый, не строгий (имеется в виду

употребление этого прилагательного в контекстах типа лёгкое наказание) (Ожегов

С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка).

ТРИВИАЛЬНЫЙ.

Неоригинальный, банальный (Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского

языка).

АВСТРАЛОПИТЕК,

антр. Ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к предковой форме

человека. | А. жил в конце третичного — начале четвертичного периода: череп

австралопитека впервые найден в Юж. Африке в 1924 г.

МАРАФОНСКИЙ. В спорте: связанный с дистанциями большой протяженности. М. бег. Марафонская лыжная гонка. | Под Марафоном в 490 г. до н.э. афиняне победили персов: один из греческих воинов прибежал из Марафона в Афины (расстояние — 42 км 196 м) и. сообщив о победе, пал мертвым. В дальнейшем указанное расстояние стало эталоном дистанции в марафонском беге (Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 1998).

Упражнение

30. Определите,

из словаря какого типа взята словарная статья.

I.

Чаши.

К

этому типу относятся самые разнообразные сосуды, от громадных кубков с четырьмя

ручками (такими пользовались на пирах) до маленьких чашек (обыкновенно вообще

без ручек). В чашах смешивали вино, подавали пищу, хранили уголь, готовили и

т.д. Домашняя плита обычно представляла собой перевёрнутую чашу без дна. С

наружной стороны плиту покрывали битыми черепками, что помогало смягчить идущий

от плиты жар. Светильники изготавливались тем же способом, что и чаши. Когда

глина была ещё сырой, края чаши сжимали, и получался светильник. В ходе истории

внешний вид светильников претерпел значительные изменения, но конструкция в

своей основе осталась прежней.

II.

Карманный,

-ая,

-ое. 1. Небольшого формата, предназначенный для ношения в кармане. 2. Перен.

Послушно выполняющий чужую волю, зависимый в материальном, политическом и т.п.

отношении.

III.

Одарённый,

-ая,

-ое, крат. ф. -ён, -ённа, сравн. ст. -ее: одарённее /нь нь

/.

IV.

По

одёжке встречают, по уму провожают. – Пазнаюць

нашу дачку і ў андарачку = Не пазнаюць, то папытаюць = Не адзёжа здобіць

чалавека, а чалавек адзёжу = Лыкам чалавека не мераюць = не ўсётое кепска, што

на нагляд = не глядзі, што на галаве, а глядзі, што ў

галаве.

V.

Горний//горный

Горний

(поэт.,

устар.). Находящийся в вышине, небесный. Горний мир, горняя обитель. *И внял я

неба содроганье И горний ангелов полёт (А. Пушкин.

Пророк).

Горный

1.

Связанный с горами, относящийся к ним. Горный перевал, воздух, климат, горное

озеро. *Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты (М. Лермонтов). 2.

Минеральный, добываемый из недр земли, относящийся к разработке недр. Горный

хрусталь, горное дело, горная промышленность, горный

институт.

Упражнение 31.

Определить,

из какого словаря дана словарная статья. Назовите особенности структуры и

содержания этого словаря.

I.

СУШКА, сушки,

ж. 1. только ед. Действие по глаг.

сушить в 1 знач. Мы горошек чистим для сушки. Чехов . Сушка плодов и овощей.

Сушка табака. Сушка торфа. 2.

Печенье в виде маленьких тонких и очень сухих баранок. Сушки с маком, с солью.

3. То же, что сиккатив (тех.). 4. только ед. Подмоченный и просушенный

товар (преимущ. о льне, пеньке; спец.). 5. Волос с брюха свиньи (спец.).

II.

УШАКОВ Дмитрий Николаевич (1873-1942) филолог, член-корреспондент АН СССР (1939).

Труды по русскому языку (диалектология, орфография, орфоэпия, нормы русского

литературного языка), общему языкознанию. Редактор и составитель "Толкового

словаря русского языка" (т. 1-4, 1935-40).

III.

МЕТАМОРФИЧНОСТЬ, —и

МЕТАМОРФИЧНЫЙ

МЕТАМОРФОГЕННЫЙ

МЕТАМОРФОЗ, —а (биол., зоол.)

МЕТАМОРФОЗА, —ы

IV.

ДАРИТЬ, даровать, давать, жаловать, жертвовать,

усердствовать, подносить, презентовать, отказать, завещать; сделать подарок,

пожертвование, приносить в дар, бить челом кому чем; давать на водку, на чай, на

чаек, осчастливить чем. Ср. Наделять.

См. давать,

усердствовать

V.

Тришкин кафтан

- (ирон.) о непродуманном и

небрежном, поспешном устранении одних недостатков, которое влечет за собой

возникновение новых. Выражение - название басни (1815) И. А. Крылова, в которой

рассказывается, как ее герой Тришка для починки локтей кафтана, обрезал рукава,

а чтобы надставить рукава, обрезал полы, в результате чего кафтан стал таким,

"которого длиннее и камзолы".

VI.

abode

bode noun book. 1) жилище;

обиталище mean abode - убогое жилище 2) пребывание, проживание 3)

местожительство, место жительства (тж. place of abode) to take up one's abode -

поселиться to make one's abode - жить где-л. - of no fixed abode - with no fixed

abode the abode of the spirits - загробный мир Syn: see

home

VII.

138. вероя?тн(ый)

вероя?тн-о

не-вероя?тно 1

вероя?тн-ость

вероя?тност-н-ый

не-вероя?тность 1

равн-о-вероя?тност-н-ый см. равный 1

вероя?т-иj-е

не-вероя?тие

1

не-вероя?тный

невероя?тн-о 2

невероя?тн-ость 2

невероя?т-иj-е 2

мал-о-вероя?тн(ый)

см. малый 1

маловероя?тн-ость

VIII.

Отрок: род. п. -а, укр. отрiк "работник",

др.-русск. отрокъ "слуга, работник" (грам. Варл. Хутынск. 1192 г.; см. Ягич,

AfslPh 13, 293), ст.-слав. отрокъ pa‹j, paid…on (Клоц., Супр.), болг. отроґк

"мальчик", др.-сербск. отрокъ "несовершеннолетний", словен. otro°k, род. п.

-oґkа "дитя", чеш., слвц. оtrоk "раб, холоп", др.-польск. оtrоk "работник",

в.-луж. wotrok "слуга, работник, батрак". Праслав. *оt(ъ) rokъ "не имеющий права

говорить". Из от и рекуґ, рок (см. Гуйер, LF 40, 304; Мi. ЕW 274); Мейе (Eґt.

233) толковал как кальку лат. infans.

Комментарии Трубачева:

[Маловероятно в фонетическом отношении объяснение Мошинского (JР, 35, 1955, стр.

130 и сл., его же, Zasia§g, стр. 243) из о-trоkъ, родственного цслав. тръкъ

"бег", словен. trati "бегать". См. еще Трубачев, Терм. родства, стр. 46 и сл.;

Махек, "Linguа viget. Commentationes slavicae in hоnоrеm V. Kiparsky", Helsinki,

1965, стр. 90 и сл.; Копечный, "Этимология. 1966", М., 1968, стр. 54 и сл. --

Т.]

Упражнение

32.

Произвести анализ структуры словарной

статьи многозначных

слов:

ТЕМНЫЙ,

СЕМЬЯ,

ПОЛЗТИ,

КРУТОЙ

ВОЛНЕНИЕ

Анализ

структуры значения многозначного слова

Цель

данного вида анализа – характеристика внутрисловной семантической парадигмы –

семантической структуры многозначного слова.

Порядок

анализа.

1.

Выписать из толкового словаря все значения анализируемого

слова.

2.

Установить отношения семантической производности между отдельными

лексико-семантическими вариантами (ЛСВ). Указать, на уровне каких сем связаны

друг с другом ЛСВ. Выявить способы семантической деривации: метафора, метонимия,

расширение значения, сужение значения.

3.

Изобразить структуру многозначного слова графически. Определить тип структурной

связи: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная.

Пример анализа

СТЕНА.

1.

Вертикальная часть здания, помещения.

2.

Высокая ограда.

3.

перен. В сражении, кулачном бою: тесный, сомкнутый ряд

людей.

4.

перен., ед., чего. Сплошная масса чего-н., образующая преграду,

завесу.

5.

перен. То, что невозможно преодолеть, осилить.

1

> 2: связаны ДС исходного значения и КЛС производного; способ семантической

деривации – расширение значения.

1

> 3: связаны ДС исходного и ДС производного значения; способ семантической

деривации – метафора.

2

> 4: связаны ДС исходного и ДС производного значения; способ семантической

деривации – метафора.

2

> 5: связаны АС (ассоциативная сема) исходного значения и КЛС производного

значения; способ семантической деривации – метафора.

Структурная

связь – радиально-цепочечная.

Упражнение 33.

Произвести

анализ структуры словарной статьи фразеологизмов:

ОСТАТЬСЯ

С НОСОМ, СЛОМЯ ГОЛОВУ,

Отплатить

той же монетой,

тёртый

калач, Два сапога пара,

мартышкин

труд, С протянутой рукой

Анализ

фразеологизмов

Фразеологические

единицы имеют сложную природу. Их типология может строиться на различных

основаниях. Цель данного вида анализа – возможно более полная характеристика

фразеологических единиц в разных аспектах.

Порядок

анализа.

1.

Определить значение фразеологизма (с помощью фразеологического

словаря).

2.

Определить тип фразеологизма с точки зрения лексико-семантической

классифи-

кации:

фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое

сочетание, фразеологическое выражение (номинативный / коммуникативный

подтип).

3.

Дать грамматическую характеристику фразеологизма:

3.1. Указать структурный тип

фразеологической единицы: словоформа, подчини-

тельное

словосочетание (глагольное, субстантивное, адъективное, адвербиальное),

сочинительное словосочетание, предложение, сочетание союза со знаменательным

словом.

3.2. Охарактеризовать

фразеологизм с точки зрения его функциональной эквива-

лентности

какой-л. части речи: глагольный, субстантивный, наречный, адъективный,

междометный, модальный.

4.

Дать социолингвистические комментарии к фразеологизму:

4.1. Указать его

происхождение (исконно русский, заимствованный, фразеологиче-

ская

калька).

4.2. Охарактеризовать

фразеологизм с точки зрения употребительности (актуальный, устаревший,

новый).

4.3. Дать

функционально-стилистическую характеристику фразеологизма (нейтральный, книжный,

разговорно-сниженный).