Тема 2.

ТЕМА

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ

ОБЗОР РУССКОЙ

ЛЕКСИКОГРАФИИ

2.1. Начальный период развития русской

лексикографии (XI- XVII вв.)

2.2. Второй период развития русской

лексикографии (XVII-XVIII вв.).

2.3. Русская

лексикография XIX века.

2.4. Отечественная лексикография первой

половины XX века

2.1. Начальный

период развития русской лексикографии

(XI - XVII вв.)

Начальный период в истории русской

лексикографии носится к XI в. и продлился

до XVII в. Первые

русские словарные труды возникли на ранних этапах развития письменности из

потребности истолковать, что означает то или иное непонятное ("неразумное")

слово.

Первые словари носили синкретический

характер (т. е. содержали разнообразную информацию о слове; типы и виды словарей

выделились позднее). Они были одновременно

и своего рода энциклопедическими справочниками.

Непосредственными предшественниками

словарей являются глоссы, т.

е. объяснения значений отдельных слов на полях и в тексте

древних рукописных книг.

Сведение этих глосс в единые перечни

и дало первые словарики, присоединяемые к тому или иному

произведению (глоссарии), словарные

своды, разраставшиеся со временем в новых списках

в лексиконы, алфавиты,

азбуковники.

Таким образом, начальный этап словарного

дела на Руси представлял собой текстовую

лексикографию.

Столь обильная глоссировка текстов, какую

наблюдаем в древнерусской рукописной традиции XI—XV вв., объяснима активной

переводческой деятельностью, частными и общими их переработками, правкой, а

также и новыми редакциями тех или иных текстов. Древнерусские книжники старались

перевести иноязычные слова, истолковать значения непонятных слов, обозначающих

чуждые для восточных славян реалии, объяснить собственные имена, упоминаемые в

данном памятнике, раскрыть символику текста и др.

Глоссы снимали архаику текста,

вносили смысловые и стилистические уточнения. Славянские глоссы — это

своего рода реакция на исторически изменчивое состояние взаимодействия двух

языков — русского и церковнославянского, неодинаковое и в разных жанрах

литературы.

Первый список объясняемых слов, дошедший

до нашего времени, помещен в Новгородской кормчей

1282г., написанной для архиепископа Климента. Автор кормчей книги называет

своё сочинение «Речь Жидовскаго языка преложена на русскую, неразумно на разум и

в Евангелиях и Апостолах, и в Псалтыри и Паремии и в прочих книгах». Словарь

прежде всего пытается объяснить встречающиеся в священных книгах греческие и

древнееврейские слова; иногда среди толкуемых слов можно найти слова и из других

языков, даже из старославянского. Всего в книге помещено 174 слова, хотя в

позднейших списках их число увеличилось до 344 слов.

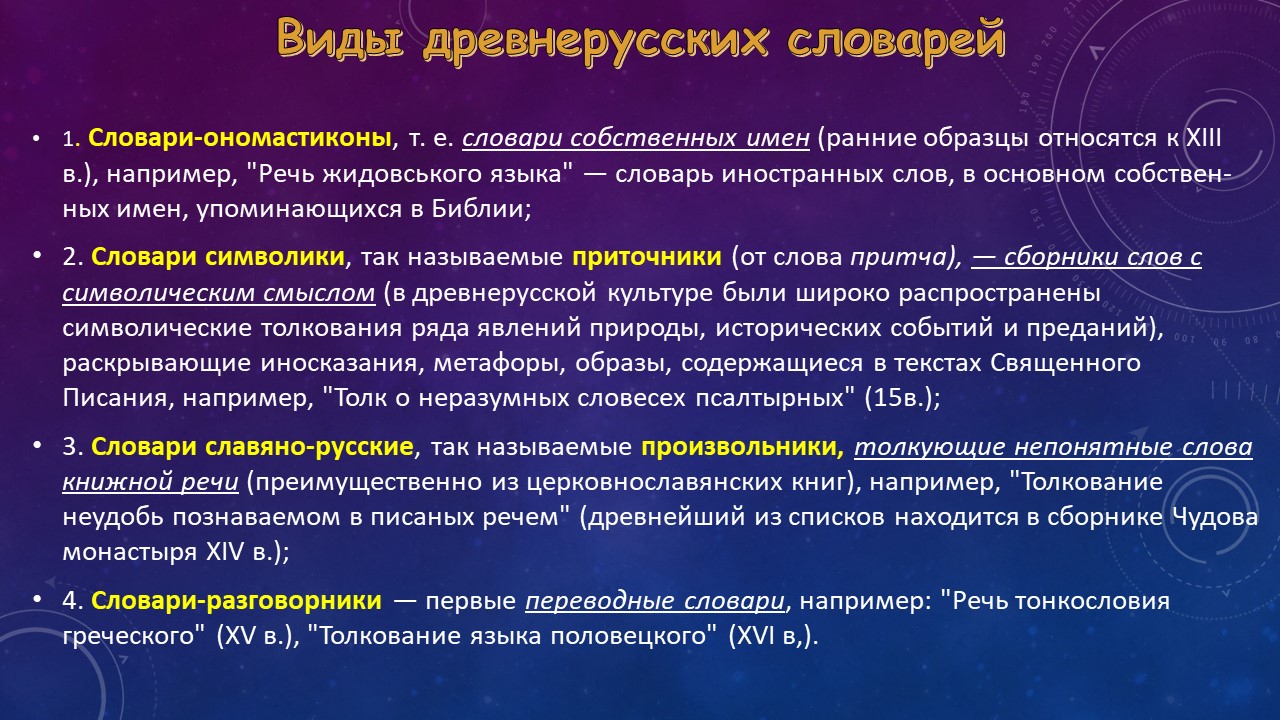

Данные виды древнерусских словарей

известны в многочисленных редакциях и списках, в которых варьировались состав

слов, и их объяснения. Эти

лексиконы — ценнейшие источники наших

знаний по древнерусской культуре и языку.

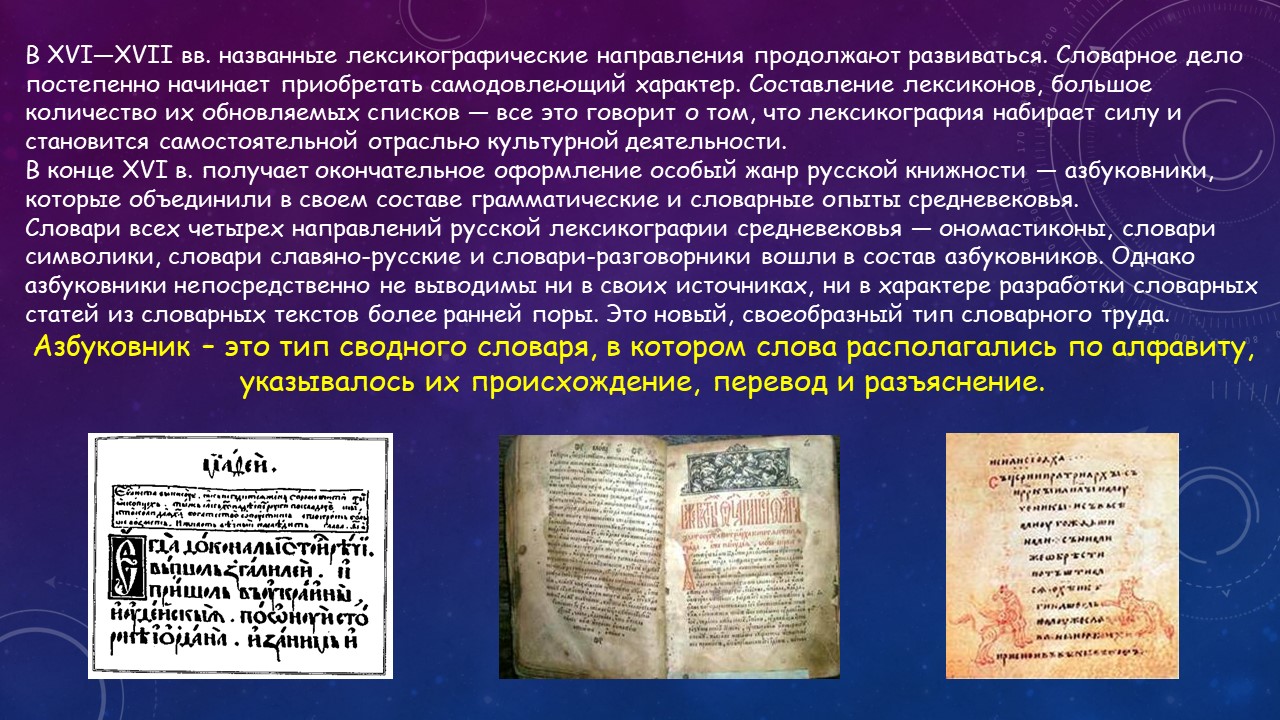

В XVI—XVII вв. названные

лексикографические направления продолжают развиваться. Словарное дело постепенно

начинает приобретать самодовлеющий характер. Составление лексиконов, большое

количество их обновляемых списков — все это говорит о том, что лексикография

набирает силу и становится самостоятельной отраслью культурной

деятельности.

В конце XVI в. получает

окончательное оформление особый жанр русской

книжности — азбуковники, которые

объединили в своем составе грамматические и словарные опыты

средневековья.

Словари всех четырех направлений русской лексикографии средневековья — ономастиконы, словари символики, словари славяно-русские и словари-разговорники вошли в состав азбуковников. Однако азбуковники непосредственно не выводимы ни в своих источниках, ни в характере разработки словарных статей из словарных текстов более ранней поры. Это новый, своеобразный тип словарного труда.

Широкой известностью пользовался

азбуковник "Толкование имен греческих и еврейских и

римских по алфавиту" писателя и

публициста XVI в. Максима

Грека.

Многочисленные списки азбуковников были

весьма распространены в России на протяжении

всего XVII в. и даже

в XVIII в. В них совмещались

задачи будущих толковых словарей, словарей иностранных слов,

орфографических, энциклопедических; в них совершенствовался и тип

двуязычного словаря.

Лексикографические приемы, выработанные в

азбуковниках, подготовили следующий этап словарного дела в

России.

В 1596 г. в Вильне вышел

первый печатный словарь — "Лексис,

сиречь речения вкратце собраны и из словенского языка на просты русский диялект

истолкованы". Небольшого объема (67 страниц печатного текста), истолковано 1061

слово. Словарь был составлен известным философом и священником Лаврентием

Зизанием Тустановским.

В 1627 г. в Киеве был напечатан "Лексикон словеноросский и имен толкование" Памвы Берынды, поэта и филолога. Лексикон содержал 6982 слова. В словаре объяснялись все старославянские слова, отличные от современного употребления. Труд П. Берынды оказал значительное влияние на развитие лексикографии в России Словник "Лексикона стал источником для других словарей XVII в., в том числе двуязычных.

Создавались и словари, фиксирующие все словоупотребления в тексте (с указанием на источники и тексты церковных книг) — конкордансы.

2.2. Второй период развития русской

лексикографии

(XVII-XVIII вв.)

XVIII в. стал поворотным в

истории отечественной лексикографии: с начала века происходит переход от

предшествующей традиции рукописного воспроизведения словарей к

книгопечатанию. Тем самым словари становятся гораздо более доступной,

массовой продукцией.

Многие из них выдерживают по

несколько изданий, подвергаясь исправлениям и дополнениям при каждом

переиздании. Увеличиваются и их тиражи. Тем не менее постоянно наблюдался

«словарный голод», поскольку росла потребность в получении новых видов

словарей и была недостаточной обеспеченность выпущенными

лексиконами».

Словарное дело в

России XVIII в. развивалось

чрезвычайно интенсивно. В этот период было составлено

около 277 лексикографических

изданиий. Они относятся к четырем основным

направлениям: переводные словари, словари иностранных

и непонятных слов, терминологические и энциклопедические словари, толковые

словари. Наиболее богато были представлены переводные

дву- и многоязычные словари, многие из которых были учебного

направления.

Одноязычная

лексикография XVIII в. имела два

основных

направления. Первое

направление (продолжавшее традиции предшествующих

азбуковников) представлено словарями и словариками, (объяснявшими те слои

лексики, которые были в каком-то отношении непонятны (церковнославянская,

заимствованная, специальная лексика и

терминология). Второе

направление (не имевшее аналога в русской

лексикографической практике) — создание толковых словарей национального

языка.

В русле первого направления выполнены

многочисленные словари иностранных слов, особое место среди них

занимает «Немецко-российско-русский

лексикон» Вейсмана, вышедший

в свет в 1731 году.

Общий подъем русского национального

самосознания характерный для XVIII в., обусловил большой

интерес к родному языку, в частности, к

вопросам происхождения и образования того или иного

слова, к вопросам об исконных, первичных корнях и словах русского

языка.

Получили широкое распространение

этимологические исследования, они способствовали появлению во 2-й

половине XVIII в. первых

этимологических (точнее — словопроизводных) словарей, среди которых лучшим

был «Российский Целлариус, или Этимологический российский

лексикон» (1771 г.) пастора Франциска Гелтергофа, магистра

философии и профессора немецкого языка Московского

университета. 18 тысяч слов в

«Российском Целлариусе» расположены по

алфавиту первообразных слов, под

которыми приведены однокоренные с ними слова.

Знаменательно, что именно в «Российском

Целлариусе» впервые фиксируется слово «словарь». После выхода в свет «Словаря

Академии Российской» (ч. 1–6, 1789–1794) наименование «словарь» становится

популярным и почти полностью вытесняет название «лексикон».

К основному корпусу словаря приложено

«Прибавление чужестранных в Российском языке принятых слов», в котором было

представлено 400 заимствованных слов с русскими производными от них.

Словарь Ф. Гелтергофа был настольной

книгой для составителей «Словаря Академии Российской», они постоянно обращались

к нему, как к авторитетному справочнику по вопросам

словопроизводства.

Во второй половине века все сильнее

ощущается потребность в более активном развитии отечественной

филологии.

В 1783 г. создается Российская Академия,

целью которой явилось развитие гуманитарных наук. Одним из главных направлений

работы Академии стало составление толкового словаря русского языка.

Деятельным организатором и участником

работы по созданию нового словаря стала президент Российской Академии Е. Р.

Дашкова. Она не только привлекла к составлению словаря

известных писателей, ученых различных специальностей государственных деятелей

(писателей Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. Ф. Богдановича, Я. Б. Княжнина и

др.; филолога А. А. Барсова, ученых-энциклопедистов и популяризаторов науки И.

И. Лепехина, С. Я. Разумовского, Н. Я. Озерецковского, П. Б. Иноходцева,

математика С. К. Котельникова, медика А. П. Протасова, историка; И. Н. Болтина и

др.), организовала их деятельность, но и сама приняла активное участие в

работе над словарем (собрала более 700 слов, описала многие слова, в первую

очередь те, которые относились к «нравственности, политике и управлению

государством»).

«Словарь Академии Российской» – первый

толковый

словарь национального языка

Шеститомный «Словарь Академии Российской»

[СПб., 1789—1794] был подготовлен и выпущен в свет за

поразительно короткий срок . В

русской филологической науке он расценивается как

первый академический словарь русского

языка.

Всего в словаре

насчитывается 43267 слов. При определении словника

составители обозначили объект своего внимания как

словено-российский язык, т. е. язык, имеющий основу свою в

словенском, хотя «великое множество содержит слов

собственно Русских, по свойству коих некоторые из Славенского языка

почерпнуты иное окончание, иное образование, а другия и

новой смысл получили»« (САР, Предисловие, с. 6. Цит. по: ИРЛ 1998: 106).

Иностранные слова

шедшие к

концу XVIII в.

во всеобщее употребление, практически отсутствовали

(вследствие пуристических воззрений составителей словаря на

иноязычную лексику). Заимствования (в основном

специальная, терминологическая лексика) составляют в

«Словаре Академии Российской» лишь пятидесятую часть всего

словника, что не

отражало, конечно, реального места иноязычной по

происхождению лексики в русском языке. В метаязыке словаря

иноязычные слова практически не представлены. Показательно,

например, толкование слова Университет

– «Высшее училище,

в коем обучающимся преподают наставления в

богословии, правоведстве, врачевстве, любомудрии и прочих словесных

науках».

Своеобразно

решался вопрос о представлении научно-технических

терминов. В словарь вносились только такие звания, учеными,

художниками, ремесленниками и промышленниками

употребляемые, которые суть или прямо русские или вновь по

российскому корню составлены и ясно выражающие».

Вместо слов анатом, ботаник, астроном, аудитория,

библиотека, минералогия предлагались, например,

слова трупоразъятель, травоведец, звездословие,

слушалище,

книгохранилище, рудословие.

В словаре нашли отражение стилистические взгляды

В. Ломоносова. Не случайно в качестве иллюстраций в словаре особенно часто

приводятся цитаты из его произведений.

Центральное место

в «Словаре Академии Российской» занимают

слова высокого слога, среди которых превалируют

славянизмы (12% лексики отмечено пометой слав.-

«славенское»), однако принципиально важно отражение в словаре новых

семантико-стилистических отношений между словами. Показательны стилистические

указания: слово — во множ.

по-славенски «словеса», просто

же: слова; в

славенском человеки, но в общем употреблении: люди"; сретаю — славенск.;

в общем же языка

употреблении: «встречаю».

В меньшей степени в словаре отражена

лексика живого разговорного языка, для которой вводились принципиально новые для

отечественной лексикографии пометы "простое употребление",

" просто", "просторечие", "низкое

просторечие",

"низкий слог", "слово

низкое". Ср.: раздумье

— "в просторечии: сумнение, колебание в мыслях, в

рассуждении какого

предприятия", скряга — "в

просторечии называется до подлости скупой человек, чрезвычайный

скупяга", хапаю – "глагол, в низком

слоге употребляемый и значащий: хватаю, беру, употребляя

усилие".

"Словарь Академии Российской" представлял

собой образец словопроизводного (гнездового)

словаря: он построен по алфавиту основных, коренных

слов, под которыми помещены все производные от них (например, под

глаголом иду помещено 273

словарных строки). Так, в одной словарной статье приведены все однокоренные

слова: каю, окаяю, окаянство,окаянствую, вскаяться,

покаяние, покаянная, непокаянный, закаиваюсь, раскаиваюсь, раскаяние,

нераскаянный. Такой принцип расположения слов имел свои

недостатки (возникали затруднения в пользовании словарем, ошибки в решении

вопросов

словопроизводства).

В "Словаре Академии Российской" было

положено начало лексикографической разработке русской

фразеологии:

в нем было представлено более 2700 устойчивых

сочетаний.

Составители словаря встали перед проблемой

поиска национальной языковой нормы, в связи с чем, в частности, была

проделана огромная работа по выработке

правил правописания. Отрабатывались

принципы словарного представления грамматических свойств слова, большое внимание

уделялось представлению значений многозначного слова.

Разнообразен иллюстративный материал

словаря, представляющий собой как цитаты из авторитетных книг, так и речения,

созданные самими авторами и демонстрирующие типичные случаи употребления слова.

Особое внимание при работе над "Словарем Академии Российской" уделялось качеству

толкований значений слов, точности формулировок. Оказалось особенно сложным дать

толкование самым обиходным словам.

Среди них встречались

такие:

рот — «отверстие под носом на лице человеческом

и у некоторых животных, растворяемое и затворяемое губами, через которое

издается голос и принимается пища и питье».

Сложной оказалась и проблема разграничения языковой и энциклопедической информации.

Словарь оказался гораздо удобнее в

пользовании благодаря алфавитному расположению материала, вместе с тем он не

отражал тех существенных изменений, которые произошли в лексике русского

литературного языка в конце XVIIIв. и начале XIXв.

Несмотря на определенные недостатки словарей Российской (и словопроизводного, и азбучного) несмотря на ряд конкретных ошибок (особенно в вопросах словопроизводства, в этимологических справках), эти труды представляют собой выдающееся явление в истории русской лексикографии. Они положили начало созданию русских толковых словарей, и с них начался новый период русской лексикографии.

2.3. Русская

лексикография XIX века

В XIX в. было создано

несколько фундаментальных толковых словарей, вышли областные, исторические,

этимологические, синонимические словари, словари жаргонных, профессиональных,

иностранных слов, множество двуязычных словарей различных

типов.

В первую очередь

лексикография XIX в. связана с такими

именами, как А. X. Востоков, В. И. Даль, И. И.

Срезневский. В их трудах

отрабатывались тип толкового словаря, способы словарного представления разных

пластов лексики. Трудами этих ученых положено начало накоплению и

систематизации богатств лексики в письменной и устной

форме бытования

и утверждение лексикографических

жанров.

Под

редакцией А. X. Востокова вышел

четырехтомный «Словарь церковнославянского и русского

языка», составленный Вторым отделением Академии наук» [СПб., 1847], работа

над которым продолжалась в течение 20 лет.

«Словарь церковнославянского и русского

языка» (т. 1–4, 1847г., свыше 100 тыс. слов) – лексикографическое произведение,

по своему характеру приближающееся к тезаурусу, включающее как лексику

древнерусских и церковно-славянских памятников, так и многие слова,

закрепившиеся в русском языке к середине XIX в., в том числе и заимствованные

(прежде всего терминологические); будучи в целом ориентирован на старинную

лексику, словарь шире, чем предыдущие академические словари, отражает живой

литературный язык.

В предисловии к Словарю 1847 г. была

изложена позиция составителей по отношению к разным пластам лексики русского

языка. Была поставлена задача создать «сокровищницу языка»: словарь

включал лексику не только «нынешнего русского», но и «старинного русского»

и «церковнославянского языков», охватывая период первых письменных памятников до

позднейших проявления словесности».

Выход в свет «Словаря церковнославянского

и русского языка» был для своего времени событием большого культурного и

научного значения. Был сделан значительный шаг вперед в отработке

лексикографических приемов описания лексики. Более совершенную форму приобрели

словарные толкования, структура словарной статьи.

«По точности и краткости толкований, по их

лексикографической прозрачности Словарь

1847 г. не имеет себе равных в предшествующих лексикографических трудах» [ИРЛ

1998: 186].

Вместе с тем опыт этого словаря обнаружил

трудность и даже невозможность соединения в одном словарном труде материалов

двух языков (церковнославянского и русского) и всех периодов исторического

развития языка.

В лексикографии второй

половины XIX в. шел напряженный

поиск лексикографических жанров. Большая

заслуга в разработке жанра исторической лексикографии принадлежит И. И.

Срезневскому. Над созданием исторического словаря русского языка он работал

около сорока лет. С 40-х годов XIX в. И. И. Срезневский

начал постепенно собирать материалы, которые легли в основу будущего знаменитого

труда. Работе над древнерусским словарем предшествовало создание словарей к

отдельным памятникам древнерусской письменности.

Одновременно ученый выписывал все

интересовавшие его слова из прочих памятников, над которыми он работал. Итогом

огромной собирательской деятельности И. И. Срезневского была уникальная

картотека (в основном по памятникам XI—XIV вв.) и те словарные

начинания (словари отдельных памятников, пробные листы древнерусского словаря),

которые он успел сделать при жизни.

В 1880

году И. И. Срезневский скончался, не успев

обработать полностью материалы для словаря. Отделение русского языка и

словесности Академии наук, учитывая большую научную ценность материалов И. И.

Срезневского, постановило печатать словарь в том виде, в каком он остался, под

названием «Материалы для словаря древнерусского языка по

письменным памятникам» (СПб., 1893—1912гг.).

Этот уникальный

лексикографический труд, представивший весь объем лексического материала,

известного по древнерусским текстам, в значительной мере способствовал

становлению исторической лексикографии русского языка и

сохранил до настоящего времени свое высокое

научное значение.

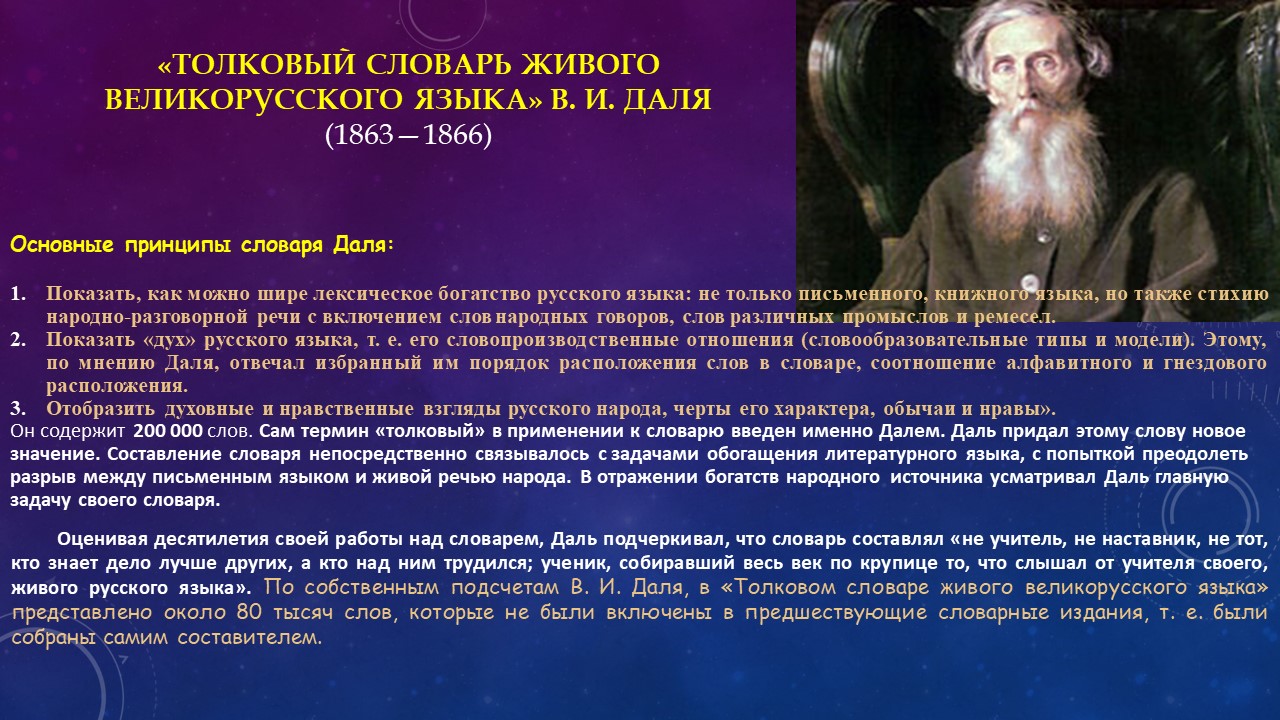

Особое место в лексикографии XIX в., в русской филологии и культуре вообще занимает «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля [СПб., 1863—1866], до сегодняшнего дня остающийся одним из наиболее активно используемых лексикографических изданий.

2.4. Отечественная лексикография первой половины XX века

Свои постоянные размышления на эту тему он изложил в статье «Опыт общей теории лексикографии», являющейся плодом его интенсивной — как практической, так и теоретической — работы по лексикографии. Это объединение практики и теории является характерным для научной деятельности Л. В. Щербы.

В первой половине ХХ в.

появляется «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н.

Ушакова (т. 1–4, 1935–1940гг., свыше 85 тыс. слов)

– первый лексикографический труд, в котором достаточно

полно отражён словарный состав современного русского литературного языка (до

30-х годов ХХ в. включительно), т.е. лексика классической литературы от А.С.

Пушкина до М. Горького, а также получившая широкое распространение в конце ХIХ –

начале ХХ в. научная и общественно-политическая

лексика.

Издание содержало 85 289 слов и прекрасно справилось с насущными вопросами нормализации языка, упорядочением словоупотребления, формообразования и произношения. В словаре широко задействована лексика современных художественных произведений, публицистики, научных работ, представлены новые слова советской эпохи (беспризорник, бесхозный, вертолет, зарплата, колхоз, комбриг, пятидневка, пятилетка, уклонист и т. д.).

Толкование слов отличается полнотой и точностью, в необходимых случаях приведены этимологические пояснения и даны особенности произношения слов.

a) первый словарь,

составленный после орфографической

реформы 1917—1918 годов;

b) первый советский

толковый нормативный словарь, нормативность которого

проявлялась в последовательной характеристике свойств слова, фиксации его

нормативного ударения, тщательно разработанной системе стилистических

помет;

c) впервые в отечественной лексикографии в нем разработана

и применена детальная система стилистических помет: в

том числе пометы, характеризующие привязку слова к устной речи

(разг.,- женушка, карабкаться; простореч.

- базарить,

фабзавучник; вульг. – по

блату, жратва;); стилистические пометы: книжн.,

научн., тех., газет., офиц., поэт.; пометы, выражающие

экспрессию: бран., шутл., презрит., торж.,

ритор.,ирон.

d) впервые словарю предпослан (в 1

томе) очерк орфоэпии и

морфологии.

e) это первый

словарь, зарегистрировавший слова-неологизмы, вошедшие

в язык в конце 10-х — начале 30-х гг. (их тут тысячи: беспризорник, бесхозный,

вертолет, зарплата, колхоз, комбриг, пятидневка, пятилетка, уклонист и т.

д.).

f) впервые наиболее

употребительным морфемам посвящены

словарные статьи (есть статьи о приставках анти-, без-,

за- и некоторые другие, о первых частях сложных

слов дву-, двух-, бое- и т. д., о частях

сложносокращенных слов агит-, гос-, гор- и

пр.).

g) впервые в отечественной лексикографии четко сказано об

отличии словаря языка от

энциклопедического (и это отличие соблюдено в словарных

статьях).

Толковый словарь Ушакова — событие в культурной жизни.

ПРАКТИКУМ

1. Рассказать о возникновении лексикографической науки в

начальный период (XI-XVII вв.)

2. Дать анализ типам древнерусских

словарей.

3. «Словарь Академии Российской» - первый толковый словарь

национального языка.

4. Лексикография XIX века.

5. «Словарь живого великорусского языка»

В.И.Даля

6. Рассказать о словаре Д.Н.

Ушакова

7. В чем специфика «Словаря русского языка» С.И.

Ожегова?

Упражнение

4. По данной теме предусмотрено текущее тестирование.

Предлагаем один из вариантов тестов.

1. Первые словари

возникли

a. XIV веке

b. В ХI веке

c. XIII веке

d. XII веке

2. Первые словари

отличались

a. содержанием

разнообразной информации о слове

b. энциклопедическим

характером

c. специализированным

характером

d. большим

объемом

3. Глоссы

представляют собой

a. переводные

словарные статьи

b. фиксацию всех

словоупотреблений в тексте с указанием на источник

c. объяснения

происхождения и развития значений слов на протяжении

веков

d. объяснения

значений слов на полях и между строк в рукописях

4. Обильная глоссировка

текстов в древнерусской рукописной

традиции XI—XV вв.

объяснялась

a. активной

переводческой деятельностью

b. частными и

общими переработками, правкой и

редактированием переводов

c. необходимостью

печатания текстовых памятников

d. необходимостью

создания нового жанра русской книжности

1. Типология

древнерусских словарей представлена

a. Словарями-разговорнивами

b. Словарями-ономастиконами

c. Словарями-произвольниками

d. Словарем-целлариусом

5. Словарями-разговорниками

называли

a. словари,

толкующие непонятные слова книжной речи (преимущественно из

церковнославянских книг)

b. сборники слов с

символическим смыслом, раскрывающие иносказания, метафоры,

образы

c. словари

переводные

d. словари

собственных имен

6. Словари-ономастиконы

– это

a. сборники слов с

символическим смыслом, раскрывающие иносказания, метафоры,

образы

b. словари,

толкующие непонятные слова книжной речи (преимущественно из

церковнославянских книг)

c. словари

собственных имен

d. словари

переводные

7. Словарями-приточниками

являлись

a. словари

собственных имен

b. словари,

толкующие непонятные слова книжной речи (преимущественно из

церковнославянских книг)

c. переводные

словари

d. сборники слов с

символическим смыслом, раскрывающие иносказания, метафоры,

образы

8. Словари-произвольники

(славяно-русские) - это

a. словари

собственных имен

b. сборники слов с

символическим смыслом, раскрывающие иносказания, метафоры,

образы

c. словари,

толкующие непонятные слова книжной речи (преимущественно из

церковнославянских книг)

d. словари

переводные

9. Азбуковник –

это

a. тип сводного

словаря, в котором слова располагались по алфавиту, указывалось их

происхождение, перевод и разъяснение

b. смесь

ономастиконов, словарей символики, словарей славяно-русских и

словарей-разговорников

c. первый

этимологический словарь-справочник

d. первый

идеографический словарь

10. «Лексис, сиречь

речения вкратце собранны и из словенского языка на просты русский диялект

истолкованы» так называется

a. первый печатный

словарь

b. первый азбуковник

в России

c. первый

словарь-произвольник в России

d. первый опыт

символического толкования ряда явлений в русской

культуре

11. Конкордансы

представляли собой

a. объяснения

значений слов на полях и между строк в рукописях

b. объяснения

происхождения и развития значений слов на протяжении

веков

c. фиксацию всех

словоупотреблений в тексте с указанием на источник

d. русские

энциклопедические азбуковники

12. Лексикография XVIII в.

имела следующие направления в развитии

a. направление, не

имевшее аналога в русской лексикографической практике раннего периода — создание

толковых словарей национального языка

b. направление,

представленное бурным развитием энциклопедических

словарей

c. направление,

продолжавшее традиции предшествующих азбуковников, представленное словарями и

словариками, объяснявшими те слои лексики, которые были в каком-то отношении

непонятны

d. направление,

представленное двуязычной лексикографией, т.е. опыт переводных

словарей

13. Этимологический

(словопроизводный) словарь XVIII в.,

который фиксировал происхождение и образование слов

назывался

a. конкордансами

b. целлариусом

c. тезаурусом

d. лексиконом

14. Первый печатный

словарь в России вышел

a. в Вильне в 1596

году

b. в Киеве в 1627

году

c. в Москве в 1699

году

d. в Петербурге в

1896 году

15. Автором и

составителем первого печатного словаря был

a. Памва

Берында

b. Ф.

Поликарпов-Орлов

c. Франциск

Гельтергоф

d. Лаврентий Зизаний

Тустановский

16. Первый

этимологический (словопроизводный) словарь «Российский Целлариус, или

Этимологический российский лексикон» был

составлен

a. Франциском

Гельтергофом

b. Ф.

Поликарповым-Орловым

c. Памвой

Берындой

d. Е.Р.Дашковой

17. «Словарь Академии

Российской» был выпущен в свет

a. в

1783-1794гг.

b. в1918-1940гг.

c. в

1696-1699гг.

d. в

1778-1789гг.

18. Основной задачей

«Словаря Академии Российской»

a. был сбор,

обработка всего русского лексикона

b. было выявление в

лексике русского языка словообразовательных гнезд

c. была фиксация

иноязычной лексики в русском лексиконе

d. было вычищение и

обогащение российского языка

19. Основным

принципом построения «Словаря Академии Российской»

был

a. чисто

гнездовой(словообразовательный) принцип

b. тематический

(идеографический) принцип

c. гнездовой принцип

по алфавиту корневых слов

d. алфавитный

принцип

20. «Словарь Академии

Российской» состоял

a. из шести

томов

b. из четырех

томов

c. из пяти

томов

d. из трех

томов

21. Центральное

место в «Словаре Академии

Российской» занимают

a. слова разговорные

живого великорусского языка

b. слова

церковно-славянские и старославянские

c. слова

высокого слога, среди которых превалируют славянизмы

d. слова иноязычного

происхождения, заимствованные из

европейских языков

22. Автором «Словаря

церковно-славянского и русского языков»

является

a. В.И.Даль

b. А.Х.Востоков

c. И.И.Срезневский

d. Е.

Дашкова

23. «Словарь

церковно-славянского и русского языков»

является

a. традиционным

переводным словарем

b. одноязычным

словарем этимологического характера, фиксировавшим происхождение и развитие

слов

c. традиционным

толковым словарем ХIХ

века

d. словарем двух

языков, охватившим все периоды исторического развития

языков

Упражнение

5. «Пропустите» через всю классификацию

словарей один и тот же словарь, например, «Словарь русского

языка» С.И. Ожегова, т.е. определите по всем параметрам, к какому из

указанных типов он относится (по предмету описания: лингвистический или

энциклопедический, по языку описания и

т.д.).

Упражнение

6. Проанализировать словарную статью из

Словаря Даля.

ИЗБА (ИСТОПКА,

ИСТБА) крестьянский дом, хата, жилой деревянный дом;

жилая горница, комната, чистая (не стряпная) половина; людская или

кухня, жильё для прислуги в барском доме; в

Сибири избой зовут

отдельную, стряпную, кухню, и переднюю избу, в

отличие от кути, задней,

стряпной, бабьей избы. СБОРНАЯ ИЗБА —

наёмная миром для сходок и для приезжих старшин

ЧЕРНАЯ или КУРНАЯ изба,

в которой печь без трубы.

Упражнение

7. Определите, из

какого словаря взята данная ниже словарная статья, охарактеризуйте этот

словарь.

ВИНИ’ТЬ, -ню',

-ни'шь, несов. 1. кого (что) в

чём. Считать виноватым, виновным. Во всём вини самого

себя. 2. кого (что) за что. Упрекать, осуждать

(разг.). Не вини меня за опоздание.

Упражнение

8. Определите, из какого словаря взята

данная ниже словарная статья, охарактеризуйте этот

словарь.

СВИНЬЯ, -ньи, с. ж. Животное

снедное, четвероногое, женского рода,

имеющее раздвоенные копыта, рыло тупое,

кружкомъ, коим роет землю, доставая коренья

и вдоль изгибистой спины щетины; хвост также обросшей волосами

и извитой; под кожею находится у нее толстый слой тука;

охотно валяется в грязи и жрет всячину. Собственное отечество ея Китай. Самец

называется боровом, а молодые - поросятами. Убить свинью.

Держать

свиньей.