|

| ||||||

|

| |||||

|

Лекция 18 Перспективы развития информационных систем

Основной тенденцией развития вычислительной техники в настоящее время является дальнейшее расширение сфер применения компьютеров и, как следствие, переход от отдельных машин к их системам — вычислительным системам и комплексам разнообразных конфигураций с широким диапазоном функциональных возможностей и характеристик. Наиболее перспективные, создаваемые на основе персональных компьютеров, территориально распределенные информационно-вычислительные сети ориентируются не столько на вычислительную обработку информации, сколько на коммуникационные информационные услуги: электронную почту, системы телеконференций и информационно-справочные системы.

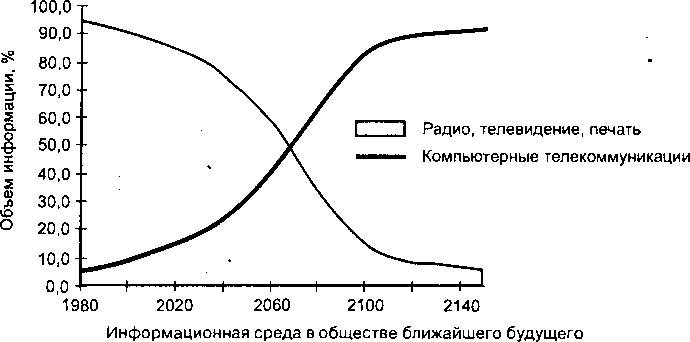

Специалисты считают, что в начале XXI века для общества цивилизованных стран произойдет смена основной информационной «среды». Удельные объемы информации, получаемой обществом по традиционным информационным каналам (радио, телевидение, печать) и по компьютерным сетям, можно проиллюстрировать следующей диаграммой, показанной на рисунке. Уже сегодня пользователям глобальной информационной сети Интернет стала доступной практически любая, находящаяся в хранилищах знаний этой сети не конфиденциальная информация. Можно почитать или посмотреть, например, любую из нескольких сотен религиозных книг, рукописей или картин в библиотеке Ватикана, оформленных в виде файлов, послушать музыку в Карнеги Холл, «заглянуть» в галереи Лувра или в кабинет президента США в Белом доме; пользователи этой суперсети могут получить для изучения интересующую их статью или подборку статей по нужной тематике, могут «опубликовать» в сети свою новую работу, обсудить ее с заинтересованными специалистами. В сети Интернет реализован принцип «гипертекста», согласно которому абонент, выбирая встречающиеся в читаемом тексте ключевые слова, может получить необходимые дополнительные пояснения и дополнительные материалы для углубления в изучаемую проблему. Используя этот принцип, абоненты могут прочитать электронную газету, персонифицированную на любую интересующую его тематику, с любой степенью подробности и достоверности. Электронная почта Интернета позволяет получить почтовое отправление из любой точки земного шара (где есть терминалы этой сети) через 5 с, а не через неделю или месяц, как это имеет место при использовании обычной почты. В Массачусетсском университете (США) создана электронная книга, куда можно записывать любую информацию из сети; читать эту книгу можно, отключившись от сети, автономно, в любом месте. Сама книга в твердом переплете содержит тонкие жидкокристаллические индикаторы — страницы с бумагообразной синтетической поверхностью и высоким качеством «печати». При разработке и создании собственно компьютеров существенный и устойчивый приоритет в последние годы имеют сверхмощные компьютеры — суперкомпьютеры — и миниатюрные и сверхминиатюрные ПК. Ведутся, как уже указывалось, поисковые работы по созданию компьютеров 6-го поколения, базирующихся на распределенной «нейронной» архитектуре — нейрокомпьютеров. В частности, в нейрокомпьютерах могут использоваться уже имеющиеся специализированные сетевые МП — транспьютеры. Транспьютер — микропроцессор сети со встроенными средствами связи. Например, транспьютер IMS Т800 при тактовой частоте 30 МГц имеет быстродействие 15 мли операций/с, а транспьютер Intel WARP при 20 МГц — 20 млн операций/с (оба транспьютера 32-разрядные). Ближайшие прогнозы по созданию отдельных устройств компьютера:

Широкое внедрение средств мультимедиа, в первую очередь аудио-и видеосредств ввода и вывода информации, позволят общаться с компьютером на естественном языке. Мультимедиа нельзя трактовать узко, только как мультимедиа на ПК. Нужно говорить о бытовом (домашнем) мультимедиа, включающем в себя и ПК, и целую группу потребительских устройств, доводящих потоки информации до потребителя и активно забирающих информацию у него. Этому уже сейчас способствуют:

Названные ожидаемые технологии и характеристики устройств компьютеров совместно с их общей миниатюризацией могут сделать всевозможные вычислительные средства и информационные системы вездесущими (вспомните альтернативное название компьютера-блокнота: Omni Book), привычными, обыденными, естественно вписывающимися в нашу повседневную жизнь. Специалисты предсказывают в ближайшие годы возможность создания компьютерной модели реального мира, такой виртуальной (кажущейся, воображаемой) системы, в которой мы можем активно жить и манипулировать виртуальными предметами. Простейший прообраз такого кажущегося мира уже сейчас существует в сложных компьютерных играх. Но в будущем речь будет идти не об играх, а о виртуальной реальности в нашей повседневной жизни, когда нас в комнате, например, будут окружать сотни активных компьютерных устройств, автоматически включающихся и выключающихся по мере надобности, активно отслеживающих наше местоположение, постоянно снабжающих нас ситуационно необходимой информацией, активно воспринимающих нашу информацию и управляющих многими бытовыми приборами и устройствами. Информационная революция затронет все стороны жизнедеятельности.' Компьютерные системы: при работе на компьютере с «дружественным интерфейсом» абоненты по видеоканалу будут видеть виртуального собеседника, активно общаться с ним на естественном речевом уровне с аудио- и видеоразъяснениями, советами, подсказками. «Компьютерное одиночество», так вредно влияющее на психику активных пользователей, исчезнет. Системы автоматизированного обучения: при наличии обратной видеосвязи абонент будет общаться с персональным виртуальным учителем, учитывающим психологию, подготовленность, восприимчивость ученика. Торговля: любой товар будет сопровождаться не магнитным кодом, нанесенным на торговый ярлык, а активной компьютерной табличкой, дистанционно общающейся с потенциальным покупателем и сообщающей всю необходимую ему информацию — что, где, когда, как, сколько и почем. И так далее, и тому подобное. Техническое обеспечение, необходимое для создания таких виртуальных систем:

Многие предпосылки для создания указанных компонентов, да и простейшие их прообразы уже существуют (вживляемые под кожу миниатюрные приемо-передающие чипы уже сейчас разработаны фирмой Applied Digital Solution). Но есть и проблемы. Важнейшая из них — обеспечение прав интеллектуальной собственности и конфиденциальности информации, чтобы вся личная жизнь каждого из нас не стала всеобщим достоянием.

Перспективы развития кабельных систем

Исторически наиболее распространенными направляющими системами в настоящее время являются симметричные кабели. Их отличительной чертой является наличие цепей, состоящих из двух проводников с одинаковыми конструктивными и электрическими свойствами. Современные кабели используются для передачи электромагнитной энергии в диапазоне частот 0-1 ГГц. В настоящее время наиболее актуально использование симметричных кабелей связи в сфере абонентского доступа. Это связано с тем, что все большему числу пользователей телефонных и компьютерных сетей требуется недорогой высокоскоростной доступ к сети Интернет. Операторы связи для предоставления абоненту широкого спектра услуг успешно внедряют оборудование на основе xDSL-технологии. Это дает возможность увеличить скорость передачи информации по кабелям городской телефонной сети (ГТС) до 56 Мбит/с. Использование для этих целей обычного телефонного кабеля не позволяет добиться его 100 % уплотнения, так как существуют пары в кабеле, которые не отвечают требованиям современных цифровых систем передачи по параметрам взаимной помехозащищенности. На сегодняшний день городские телефонные кабели типа ТПП, ТППэп, ТПппЗП, ТППэп-НДГ по объему производства остаются на одной из лидирующих позиций на рынке кабельной продукции, хотя просматривается тенденция к уменьшению спроса на них, так как по своим свойствам продукция не соответствует требованиям современного рынка информационных технологий (пропускная способность, защита информации). Поэтому доля использования медного кабеля в сетях связи будет уменьшаться за счет использования волоконно-оптических и беспроводных технологий. Применение оптического и медного кабеля постепенно устанавливается в определенной пропорции: оптические - на магистральных участках, медные - ближе к абонентам. По мнению специалистов, такая тенденция останется в течение 10-15 лет.

Современные тенденции развития телекоммуникационных сетей

Современное состояние телекоммуникационных сетей можно определить термином «движение к совершенству». Вряд ли можно предугадать, как они будут выглядеть в будущем, сколько поколений сетей и технологий предстоит еще пройти. Однако уже сегодня видны первые наработки: мощные сети передач и коммутации пакетов, высокоскоростные линии доступа, оптические телекоммуникационные технологии и т. д., которые и определяют следующие поколения телекоммуникационных сетей. Сети связи для предоставления услуг телефонии появились в начале XX века и за последующее время претерпели ряд изменений с точки зрения емкости, скорости обмена, используемых технологий и функций узлов коммутации. В настоящее время принято выделять три основных этапа развития телефонных сетей общего пользования, оборудование которых продолжает активно использоваться. Сети первого поколения - это традиционные телефонные сети, или POTS (Plain Old Telephone Service), которые включают в себя совокупность технологических и структурно-сетевых решений, использовавшихся для построения сетей до появления концепции цифровых сетей с интеграцией служб (Integrated Service Digital Network - ISDN). К POTS относят сети, использующие аналоговые системы передачи и узлы коммутации декадно-шаговых, координатных, квазиэлектронных и ранних версий цифровых систем коммутации. С появлением цифровых систем передачи с середины 1980-х годов начала развиваться сетевая концепция ISDN. Несмотря на то, что при этом первоначально предполагалось создание интегральной сети, позволяющей предоставлять в рамках единой сетевой структуры различные виды услуг связи, основным приложением осталась услуга телефонии. Сети ISDN предусматривали использование цифровых систем передачи и цифровых узлов коммутации. При этом, для организации взаимодействия аппаратуры узлов коммутации между собой и с подключаемым терминальным оборудованием были разработаны достаточно мощные системы сигнализации, позволяющие передавать не только сигнальную информацию, связанную с установлением базового вызова, но и сведения, относящиеся к состоянию элементов сети связи, маршрутизации вызовов, согласованию параметров передачи и т. д. В связи с тем, что к моменту появления решений на основе концепции ISDN уже были созданы достаточно мощные сетевые структуры в рамках POTS, вновь внедряемое оборудование должно было обеспечить взаимодействие с существующими сетевыми фрагментами без снижения качества их работы и сокращения функциональных возможностей по предоставлению услуг доступа. До последнего времени существующая сетевая структура для предоставления услуг телефонии включает в свой состав сетевые фрагменты как на основе решений POTS, так и на основе ISDN. При этом наблюдается тенденция постепенного замещения морально устаревающего телекоммуникационного оборудования первого поколения. В конце 90-х годов с появлением Интернета основными пользователями стали физические лица, что привело к увеличению разветвленности и повышению емкости сети. В результате возникла потребность в сетевой структуре, не уступающей по своим масштабным характеристикам телефонной сети общего пользования (ТфОП). Однако использование двух параллельных сетевых структур по экономическим и эксплуатационным показателям было не эффективным. Это потребовало разработки технологических решений, обеспечивающих передачу различных видов информации и предоставления различных видов услуг связи в рамках единой сетевой структуры. В основе такого решения должен был лежать единый метод передачи информации на основе коммутации пакетов. Формирование этого метода привело к появлению сетей третьего поколения - сетей NGN (Next Generation Network). Первое из этих решений - идея гибкого программного коммутатора (softswitch) как средства централизованного управления VoIP-сетью, то есть набором VoIP-шлюзов. В каком-то смысле появление концепции softswitch было реакцией «телефонного» сообществ на развитие IP-технологий. Заменив телефонные коммутаторы на шлюзы (media gateways), и установив softswitch в качестве центрального управляющего элемента, задающего логику маршрутизации вызовов между шлюзами, получили что-то похожее на телефонную сеть. Таким образом, softswitch «отвечает» за работу сети в целом (реализация общих для всей сети правил, обеспечение интеллектуальной динамической маршрутизации, централизованные номерные планы, взаимодействие с сетью сигнализации ОКС 7). Обобщенная концепция такого построения сети получила название сети связи следующего поколения (Next Generation Network, NGN). NGN – это гетерогенная мультисервисная сеть, основанная на пакетной коммутации, и обеспечивающая предоставление практически неограниченного спектра телекоммуникационных услуг. При этом предполагалось, что NGN в качестве технических средств будет использовать аппаратно-программные средства, ориентированные на стек протоколов TCP/IP. Следует отметить, что понятие «сеть NGN», как и более раннее «сеть ISDN», является технологическим, то есть определяет вид сетей связи по принципу используемой технологии, а не по принципу предоставления услуг. Это означает, что ТфОП остается сетью, предназначенной для предоставления услуг телефонии независимо от того, какой технологический базис используется для ее построения. Такая сеть должна поддерживать передачу разнородного трафика с различными требованиями к качеству обслуживания и обеспечивать соответствующие запросы оператора и абонентов. Таким образом, идеология NGN представляет собой передачу любой информации в единой форме представления - IP-пакете. Традиционные сети не могут поддерживать обмен трафиком в формате IP. Этот факт подразумевает необходимость реконструкции всей архитектуры сети: транспортной инфраструктуры, уровня доступа и сетевой иерархии.

Беспроводный IP-доступ

Одна из самых привлекательных областей использования технологии WiMAX - телефонная сеть общего пользования. Это обусловлено тем, что именно ТфОП фактически стала базой для создания NGN-сети связи следующего поколения. Возможные сферы применения технических средств, которые основаны на технологии WiMAX, обусловлены многими факторами….

Перспективы развития цифрового телевидения

Наше стандартное телевидение, которое мы видим на своих экранах каждый день уже давно устарело. Российское телевидение вещает в стандарте Secam, который обеспечивает лишь 25 кадров в секунду при чересстрочной (по 106 научному - интерлейсной) развёртке изображения. Количество точек в этом формате составляет лишь 720x576 (по горизонтали и вертикали соответственно). Другие страны вещают в различных версиях форматов PAL, которые отличаются от Secam лишь способом кодирования цвета. Версии стандарта PAL опять же различаются искусственно, чтобы телевизионные каналы соседних стран не мешали друг другу. Иными словами, чтобы одна страна не могла смотреть телевидение другой. Самые развитые в технической области телевидения страны, которыми являются: Япония, Мексика, Канада, Южная Корея, Тайвань, США и даже Гондурас, вещают в современном стандарте NTSC 3.58. Стандарт NTSC 3.58 даёт 29.97 кадров в секунду, при этом количество вертикальных строк уменьшается с 576 до 480. Некоторые специалисты приближают 29.97 кадр/с до 30 кадр/с - это неправильно. Тридцать кадров в секунду это уже другой стандарт (мало распространённый), который не совместим с NTSC. Пять-десять лет назад консорциум из нескольких начинающих телевизионных компаний начал разработку нового телевизионного стандарта HDTV. Перевод аббревиатуры HDTV означает High Definition Television на русский язык - телевидение высокой четкости. Обычный телевизор «выдает» разрешение, (т. с. плотность точек) 720x480, или 345 600 пикселей (pixels). Естественно, что чем большей плотности точек удается достичь, тем выше качество изображения. Разработчики формата HDTV достигли разрешения 1920x1080, т. е. больше 2 миллионов пикселей. При этом получено не просто 1080 точек, а так называемое 1080 interlaced (чересстрочная развёртка кадра), когда, упрощённо говоря, изображение не просто передается покадрово, а кадры как бы частично накладываются друг на друга, что ещё более усиливает эффект четкости изображения. В настоящее время транслируют изображение в формате HD компании спутникового телевидения (Dish Network , DirecTV). Их всего несколько, но в их число уже входят и ряд спортивных каналов, и есть все основания утверждать, что через год-два большинство каналов будет транслироваться в формате HD. Кабельное телевидение пока не транслирует HD сигнал, но очевидно, что конкуренция со стороны компаний спутникового телевидения заставит кабельщиков прийти к HDTV. (Далее про 3d-изображения, FullHD и т.д.)…

| ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||