|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Лекция 16 Виды связи и системы передачи документированной информации.Телефонная связь. Телефонная связь представляет собой самый распространенный вид оперативной связи. Абонентами сети телефонной связи являются как физические лица, так и предприятия. Телефонная связь играет важную роль в фирмах, офисах и т. п. Так, для большинства фирм телефон является своеобразной визитной карточкой, поскольку первые контакты со смежниками и заказчиками чаще всего осуществляются по телефонной линии связи. Удобство соединения и сервисные возможности телефонного аппарата, а они во многом определяются офисной автоматической телефонной станцией (АТС), формируют первое впечатление о солидности фирмы, а это немаловажно. Телефонную связь можно разделить на:

Особыми видами телефонной связи являются: радиотелефонная связь, видеотелефонная связь. Система телефонной связи состоит из телефонной сети и абонентских терминалов. В общем случае телефонная сеть — это совокупность узлов коммутации, роль которых выполняют автоматические телефонные станции (АТС), соединяющих их каналов связи и абонентских каналов, связывающих терминалы абонентов с АТС. Абонентские каналы часто называют каналами «последней мили» или просто «последней милей». Абонентские терминалы (а ими могут быть абонентские телефонные аппараты, офисные АТС или компьютеры) обычно подключаются к сети по паре медных проводов — абонентской линии. Абонентская линия имеет в сети свой уникальный номер (номер абонента); ее длина, как правило, не должна превышать 7-8 км, и передача информации по ней ведется чаще всего в аналоговой форме.АТС соединяются друг с другом по так называемым соединительным линиям — сейчас практически во всех сетях общего пользования применяются четырехпроводные цифровые линии (по одной паре проводов для передачи сигналов в каждом направлении — от одной АТС к другой и обратно). Телефонная сеть имеет иерархическую структуру. На нижнем уровне расположены оконечные АТС, к которым и подключаются абонентские терминалы; такая АТС имеет номер, обычно совпадающий с начальными цифрами номера абонента. Если АТС коммутирует более 10 000 абонентов (например, станция 5ESS обслуживает до 350 000 абонентов), то она делится на несколько логических подстанций, со своими отдельными номерами. Совокупность АТС, обслуживающих некоторый географический регион, образует зону, которой присваивается уникальный номер внутри страны (например, Санкт-Петербург — зона 812, Москва — зона 095 и т. п.). Связь между зонами осуществляется с помощью АТС более высокого уровня иерархии — междугородных. Междугородные АТС имеют два номера: номер для своих внутренних АТС — 8, он единый для всех АТС России; номер для внешних междугородных АТС — ее уникальный номер (812, 095 и т. п.). По такому же принципу междугородные АТС подключаются к АТС верхнего уровня — международным. В России для выхода на международную АТС следует набрать ее единый для страны номер — 10, а для входа в международную АТС другого государства — его код. Таким образом, полный, всемирно уникальный абонентский номер состоит из кода страны, кода зоны внутри страны, номера АТС внутри зоны и номера абонентского терминала внутри АТС. Если абонентский терминал представляет собой офисную АТС, то для идентификации абонента может потребоваться добавочный номер абонента внутри офисной АТС. Современная АТС — это программно управляемая коммутационная система, работающая с цифровыми сигналами. Это означает, что при вводе в АТС аналоговый сигнал, поступающий с абонентской линии, переводится в цифровую форму и в этой форме распространяется далее по телефонной сети, преобразуясь снова в аналоговую форму при попадании в абонентскую линию другого абонента. При обращении внутреннего абонента к АТС ему выделяется определенный внешний канал: количество внешних каналов у АТС много меньше количества подключенных к ней абонентов. Отношение числа абонентов АТС к числу ее внешних каналов называется коэффициентом концентрации. Нормальными значениями этого коэффициента считаются величины порядка 8:1-10:1 (коэффициент 8:1 означает, что если сразу все абоненты запросят у АТС соединение, то она сможет удовлетворить запросы только 12,5% из них; но вероятность одновременного обращения к АТС 1250 абонентов из 10000 при статистически средней интенсивности загрузки одного абонентского канала невелика, поэтому приведенные выше коэффициенты концентрации вполне приемлемы). Остановимся несколько подробнее на разновидностях и сервисных возможностях телефонных аппаратов и офисных АТС. Абонентские телефонные аппараты Телефонные аппараты (ТА) весьма разнообразны как по своему конструктивному исполнению (настенные, настольные, в стиле ретро, портативные в виде телефонных трубок, с поворотными и кнопочными номеронабирателями и т. д.), так и по сервисным возможностям, ими предоставляемым. В современных телефонных системах существуют два способа кодирования набираемого номера: Pulse — импульсный, применяющийся в аппаратах с вращающимся наборным диском; Топе — тональный, в основном используемый кнопочными номеронабирателями (имеющими, впрочем, и импульсный набор). В первом случае при наборе цифры в линию связи подаются импульсы, количество которых соответствует набранной цифре; при тональном способе посылается непрерывный сигнал, состоящий из комбинации двух частот, значения которых и кодируют передаваемый номер. Практически все действующие телефонные сети допускают импульсный набор номера. Тональные же системы набора, хотя они и становятся стандартом, могут использоваться лишь на сравнительно новых АТС. На большинстве новых телефонных аппаратов предусмотрен переключатель способа кодирования Pulse/Tone. Среди существенных сервисных возможностей телефонных аппаратов следует отметить:

Автоматические определители номера Очень часто продаются сертифицированные телефоны с АОН и АОН, изготовленные кустарным образом. Такая аппаратура обычно не обеспечивает надлежащее качество работы и даже создает известные трудности в работе городских АТС. Поэтому следует приобретать только аппараты, имеющие сертификат, подтверждающий возможность их работы в отечественных телефонных сетях. Следует учитывать, что АОН и автоответчик могут ввести ваших партнеров в непредвиденные дополнительные расходы и, возможно, даже «отвадить» их от вас: они крайне неудобны для звонков с сотовых телефонов и при междугородной и международной связи. Любой звонок на телефон, оборудованный АОНом, должен быть оплачен, даже если разговор из-за отсутствия абонента не состоялся (определение номера происходит после соединения с вызываемым абонентом, то есть фактически даже при отсутствии абонента происходит «снятие трубки» и фиксация состоявшегося разговора). Такие же неприятности возникают и при наличии автоответчика на вызываемом аппарате, но в последнем случае все же возможен обмен некоторой полезной информацией. Многофункциональные телефонные аппараты Известный интерес представляет телефонный аппарат — коммутатор секретаря (возможное название — директорский коммутатор). Секретарь принимает по этому телефону все звонки внешних абонентов и обрабатывает их в соответствии с указаниями руководителя. Наиболее важные специфичные функции этого коммутатора: многоканальность, возможность переадресации на другой номер, организация телефонных конференций, постановка абонента на удержание; наличие электронного телефонного справочника. Наиболее полно все сервисные возможности реализуются в цифровых телефонных аппаратах, взаимодействующих с цифровыми телефонными станциями.

Телефоны с радиотрубкой

Телефоны с радиотрубкой, или просто радиотелефоны, — это телефонные аппараты, имеющие обычную проводную связь с телефонной АТС, в которых шнур к телефонной трубке заменен на радиолинию. Для реализации такой возможности и в телефонном аппарате, и в телефонной трубке имеются маломощные приемо-передающие радиоустройства. Используются подобные телефоны в офисах, производственных помещениях, в квартирах, на дачных участках. Дальность их действия составляет от 100 м до нескольких километров, в зависимости от модели радиотелефона и условий их эксплуатации. Внутри помещений, особенно при наличии металлических перегородок (в гаражах, например), и вне помещений при наличии объемных радио-экранирующих конструкций, железобетонных зданий и сооружений дальность действия телефонов может существенно снижаться. Большинство радиотелефонов допускают возможность приема звонков и при отсутствующей радиотрубке (через громкоговорители, например) и разговоры между абонентом с радиотрубкой и человеком, находящимся у телефонного аппарата.

Телефонные радиоудлинители

Радиоудлинители используются в фирмах для связи с удаленными мобильными сотрудниками; у них много общего с радиотрубками, но радиоудлинители имеют большую мощность (от 100 мВт до 10 Вт) и обеспечивают большую дальность связи (от 200 м до 30 км, а некоторые даже и больше). Система радиоудлинителя — одноканальная радиосистема, состоящая из базового блока и телефонной трубки с номеронабирателем и телескопической антенной. Базовый блок может представлять собой телефонный аппарат или мини-АТС, подключенные в АТС общего пользования. И базовый блок, и телефонная трубка включают в свой состав приемо-передающие радиостанции, работающие, как правило, в дуплексном режиме (разговор ведется без непосредственного нажатия кнопок «говорю-слушаю»). Абонент с радиотрубкой может, соединяясь с базовым блоком по радиоканалу, пользоваться телефоном, находясь на большом расстоянии от него. Следует иметь в виду, что при организации радиоудлинителей, так же как и при организации других видов радиотелефонных систем, необходимо получить разрешение на использование радиочастот в местном отделении Государственного комитета по радиочастотам и зарегистрировать его в органах Госсвязьнадзора. В полученном сертификате должны быть оговорены мощность и диапазон рабочих частот радиооборудования.

Офисные АТС

Обеспечение каждого работника фирмы городским телефоном — дело крайне неразумное и дорогостоящее. Сотрудникам, сидящим в одном здании, вряд ли целесообразно, особенно при грядущей повременной оплате телефонных разговоров, вести долгие деловые разговоры друг с другом по городскому телефону. Гораздо более разумным способом всеобщей телефонизации фирмы является оборудование ее внутриучрежденческой АТС (микро-, мини-, офисной АТС). Внутриучрежденческие телефонные системы используют собственные телефонные станции или коммутаторы и подразделяются на:

Кроме своих основных функций — коммутации абонентов и обеспечения ранее названных сервисных возможностей телефонных аппаратов, — они обладают и собственными сервисными функциями. Это:

Очень важным обстоятельством является возможность подключения к офисной АТС дополнительных устройств, в частности, компьютера, домофона, охранной сигнализации. По виду коммутируемого сигнала АТС подразделяются на аналоговые, цифровые, гибридные. В аналоговых АТС звуковые сообщения представляются в виде непрерывных или импульсных сигналов с изменяющейся амплитудой. Аналоговые офисные АТС сравнительно дешевы и сейчас являются самыми распространенными для малых и средних офисов и фирм с числом внутренних абонентов до 100-150. В цифровых АТС звуковые сообщения методом импульсно-кодовой модуляции преобразуются в последовательность двоичных кодов. Обработка двоичных кодов, а не сигналов переменной амплитуды, задача более простая и гибкая, что и обусловливает значительное расширение функциональных возможностей цифровых АТС. После обработки и коммутации цифровые сигналы преобразуются обратно в аналоговые и подаются во внутреннюю абонентскую линию. Цифровые АТС существенно дороже аналоговых, но имеют хорошие перспективы при создании корпоративных цифровых сетей интегрированного обслуживания (ISDN), — интенсивно развивающихся систем, в которых АТС являются звеном единой сети передачи данных и аудио-, видеоинформации. Цифровые АТС могут быть рекомендованы в качестве офисных и учрежденческих при абонентской емкости более 100-150 портов. В гибридных АТС звуковой сигнал обрабатывается так же, как и в аналоговых, но предусмотрены дополнительные возможности для обработки и передачи цифровой информации. Многие современные офисные АТС благодаря блочно-модульной конструкции позволяют расширять свою конфигурацию в зависимости от требований заказчика — в случае необходимости можно докупить дополнительный модуль и подключить его со станции. Варианты расширения в разных АТС разные и зависят от конструкции станции. В одном случае можно с помощью одного модуля увеличить число городских линий на 4, в другом — сразу на 8 и т. п. Обычно стоимость расширяемой станции в минимальной ее конфигурации больше стоимости нерасширяемой АТС, но по мере наращивания конфигурации эти цифры сближаются. К офисной АТС подключаются два типа телефонных аппаратов:

Двухпроводные аппараты являются самыми простыми и дешевыми, но не все офисные АТС могут с ними работать. Это ограничение связано с видом коммутируемого АТС сигнала и способом представления вызываемого номера (импульсный или тоновый набор). Но даже если использование обычных телефонов в АТС допустимо, они имеют, особенно при работе с цифровой АТС, существенные ограничения по уровню и объему различных сервисных функций. Системные телефонные аппараты создаются специально для работы с офисной АТС, они на порядок дороже обычных аппаратов, но обеспечивают выполнение всех предусмотренных в станции сервисных функций. Системные ТА могут работать как с аналоговым, так и с цифровым сигналами, причем в первом случае для подключения аппарата к АТС требуется четырехпроводная линия (по одной паре проводов передается разговор, по другой — системные команды), во втором случае — двухпроводная. Следует иметь в виду, что системные аппараты, как правило, работают только с теми АТС, для которых они разрабатывались.

Радиотелефонная связь

Сегодня деловые люди не представляют своей жизни без радиотелефона. Кому не знакома такая ситуация: после проведения переговоров с партнерами по бизнесу или с заказчиками возникает необходимость оперативного информирования своего руководства о результатах переговоров. Звонить из чужого офиса неудобно, исправного таксофона в ближайшей округе нет, а не-информирование — смерти подобно; время уходит, и с ним уходит возможность успеть что-то предпринять. Потери от неполученной вовремя информации могут многократно превысить затраты на приобретение радиотелефона. И это только один из многочисленных примеров такого рода. Поэтому многие деловые люди ставят приобретение радиотелефона на одно из первых мест в смете расходов своей фирмы. Беспроводные системы телефонной связи обычно называются системами радиотелефонной связи, а за рубежом — системами беспроводного абонентского доступа (Wireless Local Loop — WLL). В последние годы системы радиотелефонной связи получили большое развитие. Они чаще всего используются в качестве региональных телефонных систем для связи с мобильными (mobile — подвижный) абонентами, а также для связи со стационарными объектами в тех случаях, когда отсутствуют проводные телефонные линии (например, в новостройках, в сельской местности и т. д.). Создание систем радиотелефонной связи не требует прокладки дорогостоящих телекоммуникаций, проведения сложных инженерных работ, связь может быть организована в считанные дни независимо от рельефа местности и погодных условий. Технология радиотелефонной связи позволяет обеспечить потребности крупных городов, быстрорастущих пригородов и дачных поселков, малых городов и редконаселенной сельской местности без развитой системы телекоммуникаций. Она также может обеспечить надежную и оперативную связь ответственного работника, бизнесмена, коммерсанта, специалиста со своими сотрудниками и партнерами, где бы он ни находился: в другой организации, на совещании или симпозиуме, на даче, в лесу или на пляже. Радиотелефонная связь может являться конкурентоспособной альтернативой для постоянного использования вместо проводной телефонии, поскольку последняя представляет собой довольно сложное хозяйство, требующее значительных капитальных вложений и трудоемкого текущего обслуживания, да подчас и не обеспечивает нужной оперативности соединения. Среди радиотелефонных систем можно выделить такие их разновидности:

В настоящее время в мире существует около полусотни различных стандартов, определяющих протоколы функционирования радиотелефонных систем; наиболее распространенные стандарты радиотелефонных систем мобильной связи представлены в табл. 1.

Системы сотовой радиотелефонной связи

В 1991 году появились первые рекламные объявления по предоставлению услуг сети сотовой радиотелефонной связи. Предлагалось за $2000 приобрести небольшой чемоданчик (абонентский радиотелефон) весом в пять килограммов, и столько же уплатить за подключение к сети. Сейчас трудно поверить, что это предложение находило спрос, так как современные абонентские радиотелефоны свободно помещаются в кармане, весят 80-200 г, максимальная стоимость — нескольких сот долларов, подключение к сети часто вообще бесплатно. При этом не следует забывать, что сравнительно недавно перспективы развития сотовой связи в России были весьма призрачны и могли рассматриваться лишь в теории. Но практика опровергла все сомнения скептиков — за прошедшие годы сотовая радиотелефонная связь победными шагами прошла по всей стране от западных ее границ до побережья Тихого океана, и количество абонентов сетей этой связи в 2003 году превысило 10 миллионов. Сотовая система радиотелефонной связи обслуживает территорию, разделенную на много небольших зон — сот (cell — ячейка, сота), каждая из которых обслуживается своим комплектом радиооборудования. Эти зоны на плане города формируют структуру, похожую на пчелиные сотовые ячейки, откуда и пошло название этого вида радиотелефонной связи. Граница соты определяется зоной устойчивой радиосвязи и зависит от мощности приемо-передающего радиоустройства, топологии местности и частотного диапазона системы. Чем выше полоса частот работы системы, тем меньше радиус соты, но тем лучше проникающая способность сигнала через стены и другие препятствия и, что также важно, миниатюрность радиоаппаратуры и возможность организации большего количества абонентских радиоканалов. Современные сотовые системы работают на частотах 450, 800, 900 и 1800 МГц. Комплект радиооборудования соты включает в себя ретранслятор (приемо-передающее радиоустройство), базовую станцию, радиоантенну и портативные радиотелефоны абонентов, обслуживаемые этой сотой. Количество последних в соте не является постоянной величиной, так как абоненты мобильные и при передвижениях перемещаются из соты в соту. При этом при пересечении границы между сотами радиотелефонный аппарат автоматически переходит на обслуживание в другой соте (подключается к ближайшему ретранслятору). Стандарты и операторы сотовой связи

Прошло немногим более двух десятилетий с момента появления первых сотовых телефонов, а сотовая связь уже имеет стандарты поколений «два» и «два с половиной» и вплотную приблизилась к стандартам третьего поколения. Первое поколение (1G) — стандарты аналоговой радиотелефонной связи FDMA — Frequency Division Multiple Access (множественный доступ с частотным разделением — каждому низкоскоростному каналу выделяется своя полоса частот в широкополосном канале) предназначались исключительно для телефонной связи и лишь впоследствии обзавелись некоторыми базовыми сервисами. К первому поколению относятся распространенные сейчас стандарты сотовой связи NMT, AMPS, NAMPS. Второе поколение (2G) — стандарты цифровой радиотелефонной связи TDMA — Time Division Multiple Access (множественный доступ с временным разделением — каждому низкоскоростному каналу выделяется определенная доля времени (тайм-слот или квант) высокоскоростного канала), к которым относятся широко распространенные сейчас протоколы GSM и DAMPS. Системы второго поколения предоставляют улучшенное качество передачи сигнала и защиту информации от несанкционированного доступа, дополнительные сервисы, низкоскоростную передачу данных. Для них впервые были предложены автоматические службы: роуминг (roaming — блуждание) — обеспечивает автоматическую перерегистрацию абонента при переходе из одной зоны сотовой базовой станции в другую); роутииг (routing — маршрутизация) — обеспечивает автоматическую переадресацию поступившего вызова к абоненту, переместившемуся в другую зону. Правила набора номера абонента могут отличаться в различных сетях, однако полный формат набора номера будет работать всегда: [+] [Код страны] [Код города] [Номер абонента]. В конце 80-х годов стали разрабатываться стандарты сотовой связи третьего поколения. Разработки велись как на региональном уровне (американские — Стандарты NMT, AMPS/DAMPS и GSM Наибольшее распространение в России получили три стандарта сотовой радиотелефонной связи. NMT — Nordic Mobile Telephone system (аналоговые мобильные системы скандинавских стран), хорошо зарекомендовавший себя в скандинавских странах и принятый в России в качестве федерального. Аналоговый стандарт NMT-450 использует диапазон частот 453-468 МГц и обеспечивает значительно большую, по сравнению с другими стандартами, площадь обслуживания одной базовой станцией. Но система имеет слабую помехоустойчивость, поскольку в этом частотном диапазоне высок уровень различного рода помех. Этот стандарт также слабо защищен от прослушивания, поскольку его полоса частот типична для радиоприемника ультракоротких волн соответствующего диапазона. AMPS — Advanced Mobile Phone System (усовершенствованная система мобильной телефонной связи), предложенный в США. Аналоговый стандарт AMPS с рабочим диапазоном частот 825-890 МГц характеризуется более высокой, чем у NMT-450, емкостью сетей и более надежной связью в помещениях, лучшей помехозащищенностью. Однако меньшая зона устойчивой связи базовой станции вынуждает операторов располагать станции ближе друг к другу. Учитывая данные недостатки, был разработан цифровой улучшенный стандарт DAMPS. Стандарт DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service) с рабочим диапазон частот 825-890 МГц обладает емкостью сетей значительно большей, чем у NMT-450 и AMPS. Он предоставляет возможность эксплуатации мобильных аппаратов как в цифровом, так и в аналоговом режимах, широкий спектр технических услуг. Стандарт AMPS первоначально был рекомендован для организации региональных сотовых систем, но в настоящее время используется и в межрегиональных системах, в частности, во многих городах России с широким роумингом и роутингом. GSM — Global System for Mobile communication (глобальная система мобильной связи), работающий в частотном диапазоне 900 и 1800 МГц и получивший очень большое распространение в Европе и в нашей стране. Стандарт GSM — это стандарт цифровой телефонии, обеспечивающий хорошее качество связи и самый широкий международный роуминг и роутинг.На 1 января 2001 года сети сотовой телефонии охватывали 74 субъекта Российской Федерации, предоставляя услуги 3 550 ООО абонентам (за 2000 год количество абонентов увеличилось почти в 3 раза)1.

Абонентские радиотелефоны и сервисные услуги сотовой связи Сервис мультимедийных сообщений MMS В 2002 году была представлена новая технология Multimedia Messaging Service (MMS) — сервис мультимедийных сообщений, поддерживающий пересылку по телефону графических изображений и музыкальных мелодий. Если мобильный телефон не поддерживает протокол MMS, то имеется возможность просматривать мультимедийное послание через web-сайт — на телефон можно присылать SMS-уведомление с указанием пароля и адреса сайта. Служба доступа в Интернет — WAP-технология WAP (Wireless Application Protocol) — так называется протокол, позволяющий выйти в Интернет посредством сотового телефона, без участия модема и компьютера. Через WAP можно посещать не все интернет-серверы, а лишь специальные WAP-сайты. В принципе, они мало чем отличаются от обычных, проблема лишь в том, что таких WAP-сайтов не очень много. Работать с обычными HTML-страницами через сотовый телефон неудобно, поскольку размер дисплея сотового телефона очень маленький, а заголовок и объем служебной информации на таких страницах большие. Поэтому приходится идти на ухищрения: эти страницы менее насыщены графической информацией, а сотовые телефоны снабжаются функцией прокрутки широкого и «высокого» текста и т. д. Доступ в Интернет 3G и 4G. Интеллектуальные сотовые телефоны –смартфоны.

Системы транкинговой радиотелефонной связи

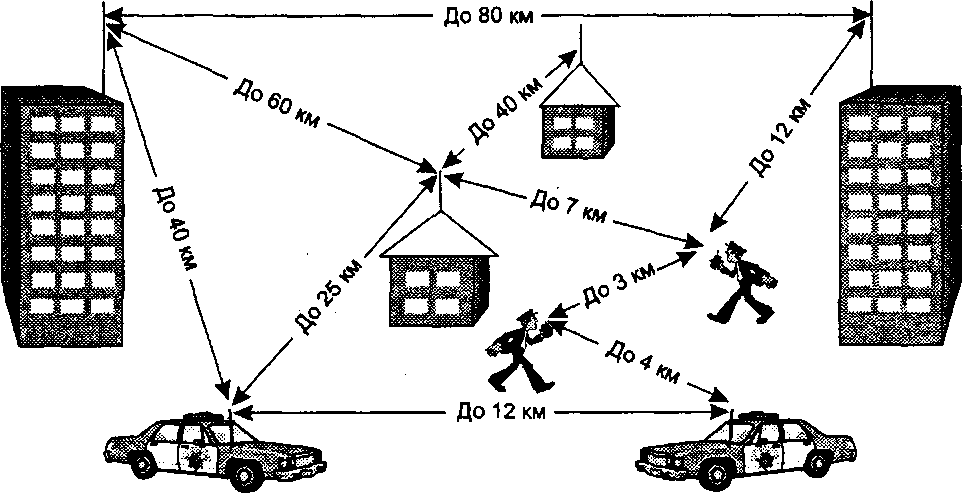

Транкинговая связь — наиболее оперативный вид двухсторонней мобильной связи, максимально эффективной для координации подвижных групп абонентов. Транкинговые системы связи менее интересны для индивидуальных пользователей (связь между ними остается прерогативой сотовых радиотелефонных систем); они более перспективны и эффективны для корпоративных организаций, для групповых пользователей — для мгновенной связи между группами пользователей, объединившимися по организационному признаку или просто по интересам. Часто трафик (передача информации) замыкается в основном внутри транкинговых систем, и выход абонентов в телефонные сети общего пользования хотя и возможен, но предполагается только в исключительных случаях. Но в принципе работа транкинговых систем возможна и в локальном (однозоновом, корпоративном), и в сетевом (многозоновом, обслуживающем индивидуальных пользователей) вариантах. Система транкинговой связи (trunk — ствол, магистраль) включает в себя базовую станцию (иногда несколько) с ретрансляторами и абонентские радиостанции (транковые радиотелефоны) с телескопическими антеннами. Базовая станция связана с телефонной линией и сопряжена с ретранслятором с большим радиусом действия — до 50-100 км. Транковые радиотелефоны исключительно надежны, компактны и выполняются в нескольких вариантах:

Рис. 2. Возможности транкинговой связи по охвату территории

Вообще говоря, для транкинговых систем характерно оборудование, выполненное с использованием высоких технологий, поддерживаемое хорошим сервисом как для абонента, так и для оператора сети, оборудование, обеспечивающее полноценную дуплексную или полудуплексную радиотелефонную связь с подвижными объектами, работу в аналоговом и цифровом режимах. При помощи транкинга малое число радиоканалов динамически распределяется между большим числом пользователей. На один канал приходится до 50 и более абонентов; поскольку абоненты не очень интенсивно используют телефон, а базовая станция работает в режиме концентратора (то есть распределяет все радиоканалы только между обратившимися к ней абонентами), вероятность ситуации «занято» не велика (существенно меньше, чем при жестком прикреплении даже нескольких абонентов к одному каналу). Радиотелефоны могут работать как в системе, находясь в зоне действия базовой (базовых) станции и через нее связываясь с любым абонентом телефонной сети (в том числе и с транкинговым абонентом), так и индивидуально друг с другом, находясь как внутри, так и вне зоны базовых радиостанций. В первом случае непосредственная связь абонентов обеспечит большую оперативность соединения (время соединения обычно не превышает 0,3-0,5 с). Возможность непосредственной связи абонентов без участия базовой станции — основное, глобальное отличие транкинговых систем от сотовых. Стандарты транкинговой связи можно разделить на два поколения:

В России в основном применяются аналоговые транкинговые системы, цифровые системы единичны и многие из них проходят лишь опытную эксплуатацию.

Персональная спутниковая радиотелефонная связь

На исходе XX века родилась еще одна чудо-технология — персональная радиосвязь с любым абонентом, находящимся в любой точке нашей планеты. Эта технология обеспечивается системами персональной спутниковой радиосвязи (СПСР), использующими комплексы космических ретрансляторов и абонентских радиотерминалов. В общем случае любая спутниковая система связи состоит из трех сегментов: космического (группы космических спутников-ретрансляторов), наземного (наземные станции обслуживания, станции сопряжения) и пользовательского (терминалы, находящиеся у потребителя). И если для сотовой связи важным параметром является высота подъема антенны базовой станции, то для систем спутниковой связи то же значение имеет высота орбиты спутников-ретрансляторов (CP). В настоящее время все системы спутниковой связи по высоте орбиты можно подразделить на:

Первая широко известная система спутниковых телекоммуникаций с мобильными абонентами «Инмарсат» (Inmarsat) и ей подобные обеспечивали обслуживание по принципу «следование абонента за терминалом»: радиотерминал с приемо-передающей аппаратурой и мощной антенной устанавливался на подвижном объекте (автомобиле, поезде, корабле, самолете) и абонент был привязан к этому объекту, следовал за ним. Радиотерминал через спутник-ретранслятор, находящийся на геостационарной орбите, получал связь с радиотерминалами других абонентов. Более поздние системы (Inmarsat 3, EMSS, MSAT, «Марафон») позволили реализовать принцип «терминал следует за абонентом», поскольку при использовании более эффективных узконаправленных антенн мощность сигнала в локальных зонах обслуживания увеличилась и радиотерминал абонента стал более портативным (в виде небольшого чемоданчика, «кейса» и т. п.). Возможность дальнейшего увеличения мощности радиосигнала и уменьшения размеров абонентских радиотерминалов обеспечивается путем приближения спутников-ретрансляторов к абонентам, то есть переводом их с геостационарных на более низкие орбиты LEO и МЕО, но при этом для охвата той же территории приходится использовать большее количество СР. Имеется определенная аналогия СПРС с системами сотовой телефонии — зоны обзора земной поверхности многолучевыми антеннами CP формируют сотовую (макросотовую) структуру покрытия зоны обслуживания. Низкие орбиты уже давно рассматривались как основа для организации систем спутниковой связи, но их использование тормозилось определенной инерцией мышления, настроенного на то, что спутник-ретранслятор должен быть виден долго и непрерывно, а лучше всего быть неподвижным для наблюдателя (то есть находиться на геостационарной орбите). И только в последние годы появился ряд систем спутниковой связи, использующих низкие орбиты и более портативные абонентские радиотерминалы, вплоть до карманных радиотелефонных трубок. В настоящее время имеется уже несколько десятков различных СПРС, характеристики некоторых из них приведены в табл. 2.

Большинство существующих спутниковых систем связи имеют геостационарные спутниковые группировки, что легко объяснимо: небольшое количество спутников, охват всей поверхности Земли. Однако большая задержка сигнала делает их применимыми, как правило, только для радио- и телевещания. Для систем радиотелефонной связи большая задержка сигнала крайне нежелательна, так как приводит к плохому качеству связи и повышению стоимости обслуживания.

Спутниковые навигационные системы

Большой интерес представляют спутниковые системы определения местоположения мобильного объекта с большой точностью — в разных режимах погрешности определения координат могут составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров. В качестве мобильного объекта может выступать как любое средство передвижения (автомобиль, яхта, самолет и т. д.), так и человек — пользователь системы. Проект спутниковой сети для определения координат в режиме реального времени в любой точке земного шара первоначально был создан в министерстве обороны США и назван NAVSTAR (NAVigation Satellite with Timing And Ranging — навигационная система определения времени и дальности). Название Global Positioning System (GPS) — система глобального позиционирования появилось позднее, когда система стала использоваться не только в оборонных, но и в гражданских целях. Первые шаги по развертыванию навигационной сети были предприняты в середине 70-х, коммерческая же эксплуатация системы в ее современном виде началась с 1995 года. В настоящий момент в сети задействованы 28 спутников, равномерно распределенных по орбитам с высотой 20 350 км (для полнофункциональной работы достаточно 24 спутников). Сеть GPS довольно активно развивается — ежегодный прирост ее абонентов составляет примерно 1 млн приемников. Базой для определения координат GPS-приемника является вычисление расстояния от него до нескольких спутников, местонахождение которых считается известным (эти данные содержатся в передаваемых со спутников данных). Дальномет-рия основана на вычислении расстояния по временной задержке распространения радиосигнала от спутника к приемнику. Если знать время распространения сигнала, то пройденный им путь легко вычислить, просто умножив время на скорость света. При использовании для координации 6-8 спутников (большинство современных аппаратов имеют 12-канальный приемник, позволяющий одновременно обрабатывать информацию от 12 спутников) погрешность местоопределе-ния составляет 3-5 м (высота определяется с точностью около 10 м). Качественно уменьшить ошибку (до нескольких сантиметров) в измерении координат позволяет режим так называемой дифференциальной коррекции (DGPS — Differential GPS). Дифференциальный режим подразумевает два приемника, один из которых является стационарным, находится в точке с известными координатами и называется базовым, а второй является подвижным. Данные, полученные базовым приемником, используются для коррекции информации мобильного приемника. Обычно в качестве базового применяется профессиональный приемник, принадлежащий какой-либо компании, специализирующейся на оказании услуг навигации или занимающейся геодезией. Например, в феврале 1998 года недалеко от Санкт-Петербурга компания «НавГеоКом» установила первую в России наземную станцию дифференциальной GPS. Мощность передатчика станции — 100 Вт (частота 298,5 кГц), что позволяет пользоваться DGPS при удалении от станции на расстояния до 300 км по морю и до 150 км по суше. Но система дифференциальной коррекции требует весьма дорогостоящего оборудования и используется обычно только в системах специального назначения (в обычных бытовых устройствах точность определения места до нескольких сантиметров и не нужна). В качестве мобильного приемника (навигатора) выступают портативные специализированные устройства либо сотовые телефоны стандартов GSM/CDMA со специальным программным обеспечением или встроенным микрочипом. В России в рамках «Межгосударственной радионавигационной программы СНГ на период до 2005 года» создается собственная система спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система). Пейджинговые системы связи Мобильные телефоны, пейджеры изменили стиль жизни деловых людей, позволив им постоянно быть на связи, ни на секунду не отрываясь от развития событий. Пейджинговые системы являются средствами односторонней радиотелефонной связи и еще недавно были самым популярным и распространенным вариантом систем персонального радиовызова. Сейчас они уступают пальму первенства сотовым радиотелефонам.

Компьютерные системы оперативной связи

Сегодня любая солидная организация должна иметь в своем распоряжении несколько компьютеров, объединенных в локальную корпоративную сеть, несколько факсимильных аппаратов и много телефонов, работающих под управлением офисной АТС, модемную связь для передачи данных, электронную почту, выход в сеть Интернет и т. д. И для всех фирм остро стоит проблема организации оперативной, высокоскоростной, многофункциональной и качественной связи со своими партнерами, сотрудниками, потребителями товаров и услуг. Компьютерная телефония Интеграцию и организацию эффективного взаимодействия разнородных локальных информационных инфраструктур в единую информационную телекоммуникационную сеть позволяют выполнить системы компьютерной телефонии. Компьютерной телефонией называют технологию CTI (Computer Telephony Integration, интеграция компьютеров и телефонии), в которой компьютерные ресурсы применяются для выполнения исходящих и приема входящих звонков и для управления телефонным соединением. Компьютерная телефония на наших глазах становится всепроникающей телекоммуникационной технологией. За рубежом без применения этой технологии не обходится ни один уважающий себя офис. Но дело, разумеется не только и не столько в престижности и своеобразной моде на новую технологию. Главная причина ее популярности состоит в том, что ее применение позволяет весьма существенно повысить производительность труда офисных работников и предоставить клиентам офиса целый спектр новых услуг. Просто подсоединив телефонную линию через модем к работающему компьютеру, можно превратить последний в автоответчик, устройство автоматического набора номера, факсимильный аппарат. Более того, он будет регистрировать телефонные звонки, автоматически определяя номер звонящего абонента, следить и регистрировать поступающие факсы, находить последние записи о контактах со звонящим абонентом. Для реализации компьютерной голосовой связи по телефонной линии необходимо иметь:

Компания Novell и корпорация AT&T создали интерфейс NetWare TSAPI (Telephony Services API). Традиционные телефоны постепенно уступают место компьютерным терминалам, способным за кратчайшее время соединить вас с далеким или близким собеседником по компьютерным сетям, в частности, по сети Интернет, на чем экономятся, кстати, немалые деньги.

Интернет-телефония

Интернет-телефония (IP-телефония) является одним из важнейших направлений компьютерной телефонии, предназначенным для передачи голоса, данных и видео по каналам глобальной сети Интернет. В 1995 году появились первые программные продукты, поддерживающие голосовое общение через Интернет, которые позволяли осуществлять полудуплексную связь только между двумя компьютерами, имеющими одинаковые телефонные интерфейсы. Современные технологии интернет-телефонии поддерживают дуплексную связь, предоставляют пользователю удобный графический интерфейс и даже обеспечивают возможность проведения телеконференций. Для передачи по Интернету голосового трафика его надо оцифровать, закодировать, поместить в пакеты данных, передать пакеты по сети, собрать пакеты на принимающем узле, декодировать и воспроизвести. При организации телефонных переговоров по вычислительным сетям необходимо передавать два типа информации:

К командной информации относятся сигналы вызова, разъединения, а также другие служебные сообщения. Сложность реализации систем интернет-телефонии состоит в том, что технология передачи голоса по телефону принципиально отличается от принципов передачи данных по сети Интернет. Реализовать передачу голоса в канале, рассчитанном на пакетную передачу данных, на высоком уровне непросто. Качественная передача голоса зависит от трех составляющих:

Оцифровку и кодирование голосового трафика в системах выполняют специализированные адаптеры — шлюзы. Шлюз (gateway) или телефонный сервер (ITS, Internet Telephony Server) — устройство, которое осуществляет преобразование управляющей информации и данных, поступающих из одной сети (например телефонной) в пакеты сети Интернет и обратно. Причем такое преобразование не должно значительно исказить исходный речевой сигнал, а режим передачи должен обеспечить обмен информацией между абонентами в реальном масштабе времени. Популярным шлюзом является, например, VocalTech Gateway. Главные задачи шлюза — обеспечение качественного дуплексного телефонного общения абонентов в режиме пакетной передачи и коммутации цифровых сигналов — сохраняются. Шлюз может использоваться и при наличии компьютерного терминала, выполняя при этом более качественное преобразование. Большая часть функций шлюза реализуется в процессах прикладного уровня. Основные факторы, влияющие на снижение качества передачи пакетов:

Базовый протокол сети Интернет — Internet Protocol (IP). Это протокол сетевого уровня, который обеспечивает маршрутизацию пакетов в сети. Он, однако, не гарантирует надежную доставку пакетов, поскольку канал Интернет характеризуется:

То есть виртуальный канал Интернета — сугубо нестационарная система. Пакеты в нем могут искажаться, задерживаться, передаваться по различным маршрутам (а значит иметь различное время передачи) и т. п. На основе IP работают протоколы транспортного уровня Transport Control Protocol (TCP) и User Datagram Protocol (UDP). Основное требование к передаче командной информации — отсутствие ошибок передачи. Откуда вытекает необходимость использовать достоверный протокол доставки сообщений. Обычно в качестве такого протокола служит TCP, обеспечивающий гарантированную доставку сообщений. К сожалению, время пересылки сообщений при использовании этого протокола не является стабильным, так как при выявлении ошибок сообщение передается повторно. Таким образом, длительность служебных процедур может бесконтрольно увеличиваться, что недопустимо, например, для этапа установления соединения, а также для некоторых процедур, связанных с передачей по сети телефонных сигналов. Важной проблемой является создание достоверного механизма передачи, который не только гарантирует безошибочную доставку информации, но и минимизирует время ее доставки при появлении ошибок. При передаче речевой информации проблема времени доставки пакетов по сети становится основной. Это вызвано необходимостью поддерживать общение абонентов в реальном масштабе времени. В таком режиме использование повторных передач недопустимо, и, следовательно, для речевых пакетов приходится прибегать к «недостоверным» транспортным протоколам, например UDP. При обнаружении ошибки передачи факт ошибки фиксируется, но повторной доставки для ее устранения не производится. Пакеты, передаваемые по протоколу UDP, могут теряться. В одних случаях это может быть связано со сбоями оборудования. В других — с тем, что «время жизни» пакета истекло и он был уничтожен в одном из маршрутизаторов. При потерях пакетов повторные передачи также не организуются. Существуют протоколы, позволяющие имитировать потерянные пакеты при декодировании, производя интерполяцию данных, но их возможности не безграничны, и потери данных более 10% невосполнимы. Основное достоинство интернет-телефонии заключается в чрезвычайной дешевизне ее услуг, особенно при звонках на большие расстояния. Так, из Санкт-Петербурга разговор по IP-телефону в Москву обойдется примерно в два раза дешевле, а звонок в Австралию — в шесть раз дешевле, чем по обычной междугородной и международной связи. По прогнозам агентства ProbeResearch, к 2005 году трафик IP-телефонии составит 44% международного трафика в мире, а в США, например, уже в 2002 году около 20% и внутреннего телефонного трафика проходило через Интернет.

Системы передачи документированной информации

Появление и бурное развитие электронных, в том числе и беспроводных систем оперативной связи привело к уменьшению спроса на услуги традиционных систем передачи документированной информации: телеграфной и факсимильной связи. Но тем не менее, телеграфная связь, например, сохраняет свою роль в информационном обмене России, оставаясь единственной доступной услугой связи для жителей многих малых городов и сельских населенных пунктов.

Телеграфная связь Телеграфная связь предназначена для автоматизированного приема-передачи по электрическим проводным каналам связи коротких текстовых документированных сообщений. Телеграф является одним из старейших видов связи. Первый электрический телеграфный аппарат был изобретен в 1832 году русским ученым П. Л. Шиллингом, в 1837 году свой телеграфный аппарат создал американец С. Морзе. В этих устройствах информация регистрировалась на бумажной ленте в виде комбинаций символов точки и тире («азбука Морзе»). Позднее, в конце XIX века, появились буквопечатающие телеграфные аппараты — телетайпы. В настоящее время в фирмах и на предприятиях применяется исключительно телетайпная связь. Ввод информации в телетайп может осуществляться вручную с клавиатуры и автоматизированно с перфоленты. Перфорация ленты выполняется на самом телетайпном аппарате в автономном режиме. Поскольку ручной ввод информации с клавиатуры не обеспечивает высокой скорости передачи, реализуемой системой, предпочтительнее автоматизированный ввод. Передаваемая на телетайп информация может вводиться и из других источников, в частности из ПК, оснащенного модемом. При передаче вся информация печатается на бумажный носитель, а при необходимости регистрируется на перфоленту. В принимающем аппарате информация также может регистрироваться на печатный документ и на перфоленту, а непосредственно по каналу связи может вводится и в ПК. Все телетайпные аппараты являются обратимыми, то есть способны работать и как передатчики, и как приемники информации. Большинство телетайпных аппаратов имеют алфавитно-цифровую клавиатуру, печатающее устройство, реперфораторную приставку (перфоратор ленты) и трансмиттерную приставку (считыватель с перфоленты). По типу печатающего устройства телетайпы делятся на ленточные и рулонные. В ленточных телетайпах печать информации производится на узкую бумажную ленту шириной 10 мм, а в рулонных телетайпах — на рулонную бумагу шириной 210 мм. При передаче по телеграфному каналу связи чаще всего каждый знак информации в соответствии со вторым международным телеграфным кодом (МТК-2) кодируется пятью разнополярными прямоугольными электрическими импульсами (прямоугольность импульсов обусловливает необходимость широкой полосы пропускания телеграфных каналов). Скорость передачи информации у большинства телетайпов равна 50, 75 или 100 бит/с (400-800 знаков/мин.). В качестве канала связи для телетайпной приемо-передающей аппаратуры могут служить как телеграфный, так и телефонный каналы — в последнем случае должна быть предусмотрена аппаратура согласования (модем). Дейтафонная связь Передачу документированной текстовой информации по телефонным каналам называют дейтафонной связью. Дейтафонная связь использует для передачи информации телефонные каналы связи, а в качестве приемо-передающей аппаратуры применяется как обычная телетайпная аппаратура совместно с модемами, так и специальная аппаратура. Примерный состав аппаратуры абонента дейтафонной связи следующий:

Таким образом, телеграфная связь имеет несколько разновидностей: собственно телеграфную связь, использующую для кодирования информации коды, предложенные Морзе, телетайпную и дейтафонную связь. Следует, однако, заметить, что все виды телеграфной связи неуклонно вытесняются факсимильной связью.

Системы и аппаратура телеграфной связи

Телетайпы могут соединяться между собой как непосредственно, так и через коммутатор. Непосредственное соединение телетайпных аппаратов целесообразно при передаче информации на небольшие расстояния между жестко фиксированными абонентами (внутрикорпоративная связь). При передаче информации на значительные расстояния телеграфную связь можно организовать включением аппаратуры в единую государственную систему абонентского телеграфирования или в созданную на базе восьми главных телеграфных узлов страны Российскую систему обработки сообщений ROSTELEMAIL — Единую систему документальной электросвязи. Последняя является интегрирующей, объединяя в себе все виды как традиционных, так и новых,видов документированной связи (e-Mail, например). На территории России действуют абонентские телеграфные сети АТ-50, «Телекс», ЦКС. Сеть АТ-50 (часто ее называют просто «телеграфом») имеет более 100 000 абонентов, но действует только в странах СНГ и не имеет международного выхода. Этой сетью пользуются в основном министерства, промышленные, транспортные, финансовые учреждения и воинские части. Для передачи сообщений в другие страны используется международный телеграф — Telex. К услугам этой сети чаще других прибегают коммерческие учреждения, банки, биржи, страховые компании, информационные агентства, частные и государственные фирмы. Документы, переданные по Telex-сетям, обладают юридической силой; признаются муниципальными, государственными и банковскими учреждениями во всех странах.

Факсимильная связь

Сегодня, при быстром развитии бизнеса, факсимильная связь необходима, чтобы просто выдержать конкуренцию, не говоря уже о достижении успеха. Если вы не в состоянии выслать контракт немедленно, то рискуете потерять заказчика. Если вы не в силах продемонстрировать новый эскиз сразу после его изготовления, рискуете потерять клиента. Заказчикам и клиентам важные документы нужны без промедления, и решением проблемы является быстрая, простая и недорогая факсимильная связь. Факсимильная связь не только намного быстрее обычной почты или курьерской доставки; она почти во всех случаях еще и гораздо дешевле. Факсимильная связь может быть как корпоративной и индивидуального пользования, так и коллективного пользования. В России в 2001 году действовало более 1800 факсимильных пунктов коллективного или общего пользования, предоставляющих услуги пользователям, не имеющим собственных корпоративных средств. С августа 2000 года началась эксплуатация международной факсимильной службы общего пользования «Бюро-факс» на территории Российской Федерации. Факсимильная связь (fac simile — сделай подобное) — процесс дистанционной передачи неподвижных изображений и текста; основной ее функцией является передача документов с бумажных листов отправителей на бумажные листы получателей; в качестве таких документов могут выступать тексты, чертежи, рисунки, схемы, фотоснимки и т. п. По существу, факсимильный способ передачи информации заключается в дистанционном копировании документов. Факсимильную связь раньше называли фототелеграфной связью, но согласно рекомендациям МККТТ термин «фототелеграфная связь» следует применять только для систем передачи полутоновых изображений; более общим является термин «факсимильная связь», относящийся к системам передачи как полутоновых, так и штриховых документов. В основу факсимильной связи положен метод передачи временной последовательности электрических сигналов, характеризующих яркость отдельных элементов обрабатываемого документа. Разложение передаваемого изображения на элементы называется разверткой, а просмотр и считывание этих элементов — сканированием. Важное достоинство факсимильной связи — полная автоматизация передачи, включая считывание информации с бумажного документа-источника и регистрацию информации на бумажном документе-приемнике. Для организации факсимильной связи используют факсимильные аппараты (телефаксы) и каналы связи: чаще всего телефонные каналы, реже цифровые каналы с интегральным сервисом (ISDN) и радиоканалы связи. Скорости передачи факсимильной информации по телефонным каналам связи лежат в пределах 4800-28 800 бит/с (стандарт МККТТ v.34); при использовании цифровых каналов возможно более высокое сжатие информации, и скорости передачи доходят до 64 000 бит/с. Факсимильные аппараты могут автоматически устанавливать скорость передачи данных в случае, если принимающий телефакс или канал связи не достаточно качественны — в канале, например, высокий уровень помех. В этих случаях первоначально установленная, обычно максимально допустимая, скорость передачи снижается до тех пор, пока не будет достигнут уверенный прием сообщений, подтвержденный принимающим телефаксом (в начале сеанса передающий телефакс посылает специальный сигнал; принимающий аппарат, распознав этот сигнал, отправляет подтверждающее прием сообщение). Например, время передачи текстового документа формата А4 при скорости 9600 бит/с составляет около 20 с, но если из-за низкого качества канала связи телефакс снизит скорость до 4800 бит/с, время передачи документа удвоится, а при скорости 2400 бит/с — увеличится в четыре раза, то есть документ будет передаваться уже более одной минуты. Режимы разрешающей способности, используемые в факсимильных аппаратах:

Компьютерные факсимильные системы

Компьютер из мощного вычислителя все больше превращается в мощное коммуникационное средство. Действительно, по разнообразным информационно-вычислительным сетям можно отправлять и получать сообщения в самые отдаленные пункты всего мира, обмениваться данными и программами с сотнями и тысячами абонентов, получать любую справочную информацию из систем оперативных услуг. Как уже говорилось, компьютер может быть подключен к абонентской телефонной сети и получить доступ к другим абонентам этой сети, к электронной почте, к телетайпам и телефаксам, работающим с этой сетью. Компьютер с факс-модемом работает намного надежнее (не «зажевывает» бумагу) и устойчивее телефакса, обеспечивает много дополнительных сервисных услуг, существенно более удобная и эффективная автоматизация подготовки текстов факса с использованием всего арсенала компьютерных средств, интеграция с электронной почтой, телексом и базой данных компьютера, наличие электронной справочной книги большого объема, содержащей самую разнообразную полезную информацию, разграничение права доступа сотрудников и внешних абонентов к факсу, контроль прохождения корреспонденции, подробная статистика работы с факсом и т. п. Поэтому, безусловно, целесообразно заменить телефонный и факсимильный аппараты на персональный компьютер с модемом, сканером и принтером, хотя бы потому, что ПК и так имеется на столе у секретаря любой уважающей себя фирмы; бесспорно разумно пользоваться более эффективной, надежной, оперативной, да и более дешевой в эксплуатации компьютерной телефонией.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||