|

| ||||||

|

| |||||

|

Лекция 12 Локальные вычислительные сети

Локальной вычислительной сетъю (ЛВС) называют сеть, элементы которой — вычислительные машины (в том числе мини- и микрокомпьютеры), терминалы, связная аппаратура — располагаются на сравнительно небольшом удалении друг от друга (до 10 км). Локальная сеть обычно предназначается для сбора, передачи, рассредоточенной и распределенной обработки информации в пределах одной лаборатории, отдела, офиса или фирмы, часто специализируется на выполнении определенных функций в соответствии с профилем деятельности фирмы и отдельных ее подразделений. Во многих случаях Л ВС, обслуживающая свою локальную информационную систему, связана с другими вычислительными сетями, внутренними или внешними, вплоть до региональных или глобальных сетей. Основное назначение любой вычислительной сети — предоставление информационных и вычислительных ресурсов подключенным к ней пользователям. Связь ЛВС с сетью Интернет может выполняться через хост-компьютер, в качестве какового может использоваться web-сервер или сервер-шлюз (часто именуемый прокси-сервером) — рабочая станция, имеющая специализированное программное обеспечение для непосредственной работы в Интернете, например программы EasyProxy, WinProxy, WinGate2. Классический прокси-сервер поддерживает функцию буфера для временного хранения передаваемых данных, так что при повторном запросе данных, еще хранимых па сервере, их не нужно искать снова, а можно прямй воспользоваться хранимой копией. Более того, если связь с сетью прервется, прокси-сервер будет продолжать работать. Виды локальных вычислительных сетей Локальные вычислительные сети можно классифицировать по целому ряду признаков (рис. 1).

Рис. 1. Классификация локальных вычислительных сетей Существует параллельная классификация вычислительных сетей, в которой локальные сети определены несколько иначе: локальной сетью считается компьютерная сеть, обслуживающая нужды одного предприятия, одной корпорации. Среди таких вычислительных сетей выделяют:

По назначению ЛВС их можно разделить на следующие:

По количеству подключенных к сети компьютеров сети можно разделить на малые, объединяющие до 10-15 машин, средние — до 50 машин и большие — свыше 50 машин. По территориальной расположенности ЛВС делятся на компактно размещенные (все компьютеры расположены в одном помещении) и распределенные (компьютеры сети размещены в разных помещениях). По пропускной способности ЛВС делятся на три группы: 1. ЛВС с малой пропускной способностью (скорости передачи данных в пределах до десятка мегабит в секунду), использующие чаще всего в качестве каналов связи тонкий коаксиальный кабель или витую пару; 2. ЛВС со средней пропускной способностью (скорости передачи данных несколько десятков мегабит в секунду), использующие чаще всего в качестве каналов связи толстый коаксиальный кабель или экранированную витую пару; 3. ЛВС с большой пропускной способностью (скорости передачи данных сотни и даже тысячи мегабит в секунду), использующие чаще всего в качестве каналов связи волоконно-оптические кабели. По топологии ЛВС делятся на шинные, петлевые, радиальные, полносвязные, иерархические и смешанные. По типам используемых компьютеров они делятся на однородные и неоднородные. В однородных ЛВС используются одинаковые типы компьютеров, имеющие одинаковые операционные системы и однотипный состав абонентских средств. В однородных сетях значительно проще выполнять многие распределенные информационные процедуры (в качестве классического примера можно назвать организацию и использование распределенных баз данных). По организации управления ЛВС делятся на:

Одноранговые локальные сети В сетях без централизованного управления (часто их называют одноранговыми сетями — peer-to-peer) нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого устройства для хранения данных. Функции управления сетью передаются от одной станции к другой. Сетевая операционная система распределена по всем рабочим станциям (на каждом компьютере должны быть программные средства администрирования сетью). Каждая станция сети может выполнять функции как клиента, так и сервера. Она может обслуживать запросы от других рабочих станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть. Пользователю сети доступны все периферийные устройства, подключенные к другим станциям (магнитные и оптические диски, принтеры, сканеры, плоттеры и т. д.). Но отсутствие серверов в сети не позволяет администратору централизованно управлять ресурсами. Каждый компьютер, включенный в одноранговую сеть, имеет свои собственные сетевые программные средства, а необходимость прямого взаимодействия компьютеров друг с другом по мере расширения системы приводит к слишком большому количеству связей между рабочими станциями. Эффективно управлять такой системой практически невозможно. Достоинства одноранговых сетей: 1. низкая стоимость; 2. высокая надежность. Недостатки одноранговых сетей: 1. возможность подключения небольшого числа рабочих станций (не более 10); 2. сложность управления сетью; 3. трудности обновления и изменения программного обеспечения станций; 4. сложность обеспечения защиты информации. Одноранговые сети создаются на базе таких сетевых операционных систем, как Artisoft LANtastic, Novell NetWare Lite, оболочки MS Windows for Workgroups. Серверные локальные сети В сетях с централизованным управлением (часто их называют двухранговыми или серверными сетями) один из компьютеров (сервер) реализует процедуры, предназначенные для использования всеми рабочими станциями, управляет взаимодействием рабочих станций и выполняет целый ряд сервисных функций. В процессе обработки данных клиент может сформировать запрос на сервер для выполнения тех или иных процедур; чтение файла, поиск информации в базе данных, печать файла и т. п. Сервер выполняет запрос, поступивший от клиента. Результаты выполнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего использования, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту. Клиент обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. Обработка данных может быть выполнена и на сервере. Следует отметить, что в серверных сетях клиенту непосредственно доступны ресурсы сети, имеющиеся только на сервере (серверах, если имеется несколько специализированных серверов). Данные и программы, хранящиеся на дисках чужих рабочих станций, могут быть доступны пользователю только через сервер или с помощью установленной в сети специальной программы доступа к ресурсам рабочих станций. Системы, в которых сервер выполняет только процедуры организации, хранения и выдачи клиентам нужной информации, называются системами «файл-сервер» или сетями с выделенным сервером; те же системы, в которых на сервере наряду с хранением выполняется и содержательная обработка информации, принято называть системами «клиент-сервер». В системе «клиент-сервер» сервер играет активную роль: он не просто выдает на запрос весь файл, а может предварительно обработать информацию и выдать клиенту результаты решения задачи или отобрать именно те записи файла, которые и интересуют клиента, в удобном для клиента представлении. Такая технология, кроме всего прочего, способствует и меньшей загрузке каналов связи сети. Сервер, работающий по технологии «файл-сервер», сам называется файл-сервером; работающий по технологии «клиент-сервер» — сервером приложений. Достоинства серверных локальных вычислительных сетей:

Недостатки серверных локальных вычислительных сетей:

Серверные сети являются весьма распространенными; примеры сетевых операционных систем для таких сетей: MS LAN Manager, IBM и Novell NetWare. Устройства межсетевого интерфейса

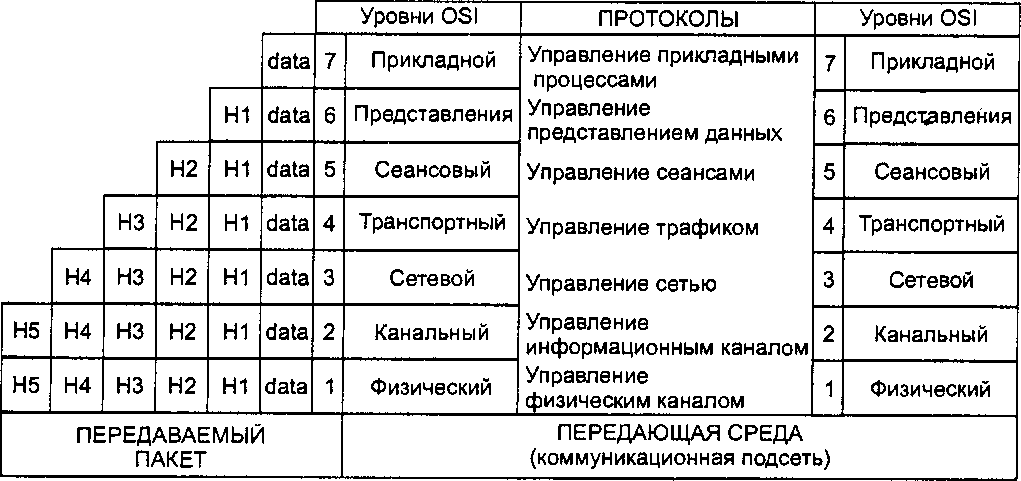

Созданная на определенном этапе развития фирмы локальная вычислительная сеть с течением времени перестает удовлетворять потребности всех пользователей и возникает необходимость расширения ее функциональных возможностей или границ охватываемой ею территории. Может возникнуть необходимость объединения внутри фирмы ЛВС различных отделов и филиалов для организации обмена данными. Наконец, стремление получить выход на новые информационные ресурсы может потребовать подключения ЛВС к сетям более высокого уровня. В качестве межсетевого интерфейса для соединения сетей между собой используются: 1. повторители; 2. мосты; 3. маршрутизаторы; 4. шлюзы. Повторители (repeater) — устройства, усиливающие электрические сигналы и обеспечивающие сохранение формы и амплитуды сигнала при передаче его на большие расстояния. Повторители описываются протоколами канального уровня модели взаимодействия открытых систем, могут объединять сети, отличающиеся протоколами лишь на физическом уровне OSI (с одинаковыми протоколами управления на канальном и выше уровнях), и выполняют лишь регенерацию пакетов данных, обеспечивая тем самым электрическую независимость сопрягаемых сетей и защиту сигналов от воздействия помех. Использование усилителей позволяет расширить и протяженность одной сети, объединяя несколько сегментов сети в единое целое. Мосты (bridge) — описываются протоколами сетевого уровня OSI, регулируют трафик (передачу данных) между сетями, использующими одинаковые протоколы передачи данных на сетевом и выше уровнях, выполняя фильтрацию информационных пакетов в соответствии с адресами получателей. Мост может соединять сети разных топологий, но работающие под управлением однотипных сетевых операционных систем. Мосты могут быть локальными и удаленными. Локальные мосты соединяют сети, расположенные на ограниченной территории в пределах уже существующей системы. Удаленные мосты соединяют разнесенные территориально сети с использованием внешних каналов связи и модемов. Маршрутизаторы (router) — описываются и выполняют свои функции на транспортном уровне протоколов OSI и обеспечивают соединение логически не связанных сетей (имеющих одинаковые протоколы на сеансовом и выше уровнях OSI); они анализируют сообщение, определяют его дальнейший наилучший путь, выполняют его некоторое протокольное преобразование для согласования и передачи в другую сеть, создают нужный логический канал и передают сообщение по назначению. Маршрутизаторы обеспечивают достаточно сложный уровень сервиса: они могут, например, соединять сети с разными методами доступа; могут перераспределять нагрузки в линиях связи, направляя сообщения в обход наиболее загруженных линий и т. д. Шлюзы (gateway) — устройства, позволяющие объединить вычислительные сети, использующие различные протоколы OSI на всех ее уровнях; они выполняют протокольное преобразование для всех семи уровней управления модели OSI. Кроме функций маршрутизаторов они выполняют еще и преобразование формата информационных пакетов и их перекодирование, что особенно важно при объединении неоднородных сетей. Мосты, маршрутизаторы и шлюзы в локальной вычислительной сети — это, как правило, выделенные компьютеры со специальным программным обеспечением и дополнительной связной аппаратурой. Использование устройств межсетевого интерфейса по уровням управления показано на рис. 2.

Рис. 2. Использование устройств межсетевого интерфейса

Способы повышения производительности ЛВС Используются три основных способа повышения производительности сети: 1. выбор высокоскоростных технологий передачи данных; 2. сегментация структуры сети; 3. использование технологии коммутации кадров. Первые классические варианты сетей использовали базовую технологию передачи данных Ethernet 10Base со скоростью передачи 10 Мбит/с. В настоящее время появилось много новых высокоскоростных технологий, в частности Fast Ethernet 100 Base и Gigabit Ethernet 1000 Base, позволяющих увеличить скорость передачи соответственно в 10 и 100 раз (при условии наличия хороших каналов связи). Интенсивность обмена данными между пользователями сети не является однородной. Часто в сети можно выделить группы пользователей, информационно более интенсивно связанных друг с другом — рабочие группы, выполняющие решение однородных задач. В этом случае можно увеличить производительность сети, разместив разные рабочие группы в отдельных сегментах сети. Сегментация сети может быть выполнена установкой в сети мостов, коммутаторов, маршрутизаторов. В этом случае интенсивный информационный обмен, в том числе и широковещательный трафик, чаще выполняется внутри одного сегмента, интенсивность межсегментного трафика уменьшается и количество коллизий в сети существенно снижается. Применение в сегментированной сети коммутаторов и маршрутизаторов совместно с технологией коммутации кадров (пакетов) может уменьшить интенсивность внутрисегментного трафика. Интеллектуальные коммутаторы и маршрутизаторы определяют порт назначения кадра на основании адреса, содержащегося в кадре, и посылают последний не дублируя его по всем направлениям, а лишь в нужный сегмент. Снижение интенсивности трафика за счет удаления из него ненужных составляющих создает более благоприятные условия для передачи действительно нужной информации, и производительность сети увеличивается.

Базовые технологии локальных сетей

Для упрощения и удешевления аппаратных и программных средств в локальных сетях чаще всего применяются моноканалы, используемые совместно всеми компьютерами сети в режиме разделения времени (второе название моноканалов — разделяемые каналы). Классический пример моноканала — канал сети шинной топологии. Сети кольцевой топологии и радиальной топологии с пассивным центром также используют моноканалы, ибо, несмотря на смежность каждого узла сети со своим сегментом сети, доступ к этим сегментам смежных узлов в произвольный момент времени не допустим. Эти сегменты используются только в едином целом совместно со всем разделяемым каналом всеми компьютерами сети по определенному алгоритму. Причем в каждый момент времени моноканал используется только одним компьютером. Такой подход позволяет упростить логику работы сети, ибо отпадает необходимость контроля переполнения узлов пакетами от многих станций, решивших одновременно|передать информацию. В глобальных сетях для этого контроля используются весьма сложные алгоритмы. . Но наличие только одного, разделяемого всеми абонентами канала передачи данных ограничивает пропускную способность системы. Поэтому в современных сетях стали все чаще использоваться коммуникационные устройства (мосты, маршрутизаторы), разделяющие общую сеть на подсети (сегменты), которые могут работать автономно, обмениваясь по мере надобности данными между собой. При этом протоколы управления в ЛВС работают те же самые, которые используются и в неразделяемых сетях. Наибольшее развитие в локальных сетях получили протоколы двух нижних уровней управления OSI. Причем в сетях, использующих моноканал, протоколы канального уровня делятся на два подуровня: 1. подуровень логической передачи данных — LLC (Logical Link Control); 2. подуровень управления доступом к сети — MAC (Media Access Control). Подуровень логической передачи данных у большинства протоколов, в том числе и у семейства IEEE 802.x, включающего основные протоколы ЛВС, один и тот же. Больший интерес представляют протоколы управления доступом MAC. Методы доступа к каналам связи Для локальных вычислительных сетей, использующих для передачи информации моноканал, весьма актуальным является вопрос доступа клиентов к этому каналу. Чтобы сделать доступ эффективным, необходимы специальные механизмы — методы доступа. Методы доступа обеспечиваются протоколами на нижних уровнях модели OSI. Для организации эффективного доступа к моноканалу используются принципы частотной или временной модуляции. Наибольшее применение в простых сетях получили принципы временной модуляции, то есть временного разделения сообщений, передаваемых по моноканалу. Существует несколько групп методов доступа, основанных на временном разделении:

Централизованный доступ управляется из центра управления сетью, например, от сервера. Децентрализованные методы доступа функционируют на основе протоколов, принятых к исполнению всеми рабочими станциями сети, без каких-либо управляющих воздействий со стороны центра. Детерминированный доступ обеспечивает наиболее полное использование моноканала и описывается протоколами, дающими гарантию каждой рабочей станции на определенное время доступа к моноканалу. При случайном доступе обращения станции к моноканалу могут выполняться в любое время, но нет гарантий, что каждое такое обращение позволит реализовать эффективную передачу данных. При централизованном доступе каждый клиент может получать доступ к моноканалу: 1. по заранее составленному расписанию — статическое разделение времени канала; 2. по жесткой временной коммутации через определенные промежутки времени (например, через каждые 0,5 с), задаваемые электронным коммутатором — динамическое детерминированное разделение времени канала; 3. по гибкой временной коммутации, реализуемой в процессе выполняемого из центра сети опроса рабочих станций на предмет выяснения необходимости доступа — динамическое псевдослучайное разделение канального времени; 4. при получении полномочий в виде специального пакета — маркера. Первые два метода не обеспечивают эффективную загрузку канала, ибо при предоставлении доступа некоторые клиенты могут быть не готовы к передаче данных, и канал в течение выделенного им отрезка времени будет простаивать. Метод опроса используется в сетях с явно выраженным центром управления и иногда даже в сетях с раздельными абонентскими каналами связи (например, в сетях с радиальной топологией для обеспечения доступа к ресурсам центрального сервера). Метод передачи полномочий использует пакет, называемый маркером. Маркер — служебный пакет определенного формата, в который клиенты сети могут помещать свои информационные пакеты. Последовательность передачи маркера по сети от одной рабочей станции к другой задается сервером (управляющей станцией). Рабочая станция, имеющая данные для передачи, анализирует, свободен ли маркер. Если маркер свободен, станция помещает в него пакет/пакеты своих данных, устанавливает в нем признак занятости и передает маркер дальше по сети. Станция, которой было адресовано сообщение (в пакете обязательно есть адресная часть), принимает его, сбрасывает признак занятости и отправляет маркер дальше. При этом методе доступа легко реализуется приоритетное обслуживание привилегированных абонентов. Данный метод доступа для сетей с шинной и радиальной топологий обеспечивается распространенным протоколом Arcnet корпорации Datapoint. К децентрализованным детерминированньп методам относятся: 1. метод передачи маркера; 2. метод включения маркера.

Оба метода используются преимущественно в сетях с петлевой (кольцевой) топологией и основаны на передаче по сети специальных пакетов — маркеров, сегментов. Метод передачи маркера использует пакет, называемый маркером (сегментом). Маркер — это не имеющий адреса, свободно циркулирующий по сети пакет, определяющий стандартный временной интервал. Маркер может быть «занят» или «свободен». Если маркер свободен, станция, до которой маркер дошел, может вложить в него пакет/пакеты своих данных, пометить маркер как занятый и передать его дальше. Можно использовать приоритетное обслуживание привилегированных абонентов. Этот метод во многом подобен методу передачи полномочий, но движением маркера из центра сети не управляют. Такой метод доступа реализуется в сетях с кольцевой и радиальной топологией широко известным протоколом Token Ring, разработанным фирмой IBM, и протоколом FDDI института ANSI. Метод включения маркера также использует свободно циркулирующий по сети маркер. Рабочая станция, получившая маркер, может передать свои данные, даже если пришедший маркер занят. В последнем случае станция приостанавливает движение поступившего маркера (временно запоминает его в буферной памяти) и вместо него формирует новый маркер с включенным в него своим пакетом данных. Дальше по сети станция сначала посылает свой новый маркер, а затем уже ранее поступивший «чужой» маркер. Случайные методы доступа основаны на равноправности всех станций сети и их возможности в любой момент времени обратиться к моноканалу с целью передачи данных. Поскольку возможны одновременные попытки передачи данных со стороны нескольких станций, между ними часто возникают коллизии (конфликты, столкновения), в связи с чем случайный метод доступа часто называют «методом состязаний». Сокращение числа конфликтных ситуации обеспечивается путем предварительного прослушивания моноканала для выявления его занятости станцией, желающей передать данные. Если канал занят, станция возобновляет свою попытку передачи данных через небольшой интервал времени. Если все же передачу данных начнут одновременно две станции, то возникает коллизия и данные в моноканале искажаются. Обе конфликтующие станции будут вынуждены передать свои данные повторно. Метод состязаний может быть рекомендован для использования в сетях с небольшим количеством абонентов, моноканал которых загружен мало (метод не может обеспечить хорошую загрузку канала из-за часто возникающих конфликтных ситуаций). Этот метод для сетей с шинной топологией реализуется чрезвычайно популярным протоколом Ethernet фирмы Xerox.

Сетевая технология IEEE802.3/Ethernet

Сетевая технология — это согласованный набор протоколов и реализующих их аппаратно-программных компонентов, достаточных для построения сети. Самая распространенная в настоящее время технология (количество сетей, использующих эту технологию, превысило 5 млн с числом компьютеров в этих сетях более 50 млн) создана в конце 70-х годов и в первоначальном варианте использовала в качестве линии связи коаксиальный кабель. Но позже было разработано много модификаций этой технологии, рассчитанных и на другие коммуникации, в частности: . 1. 10Base-2 — использует тонкий коаксиальный кабель (диаметр 0,25") и обеспечивает сегменты длиной до 185 м с максимальным числом рабочих станций в сегменте 30; 2. 10Base-5 — использует толстый коаксиальный кабель (диаметр 0,5") и обеспечивает сегменты длиной до 500 м с максимальным числом рабочих станций в сегменте 100; 3. 10Base-T — использует неэкранированную витую пару и обеспечивает сегменты длиной до 100 м с максимальным числом рабочих станций в сегменте 1024; 4. 10Base-F — использует волоконно-оптический кабель и обеспечивает сегменты длиной до 2000 м с максимальным числом рабочих станций в сегменте 1024. Технологии Ethernet и IEEE 802.3 во многом похожи; последняя поддерживает не только топологию «общая шина», но и топологию «звезда». Скорость передачи при этих технологиях равна 10 Мбит/с. В развитие технологии Ethernet созданы несколько существенно продвинутых вариантов: 1. Fast Ethernet (IEEE 802.3u) со скоростью передачи 100 кбит/с, имеющая три модификации:

2. Gigabit Ethernet (IEEE802.3z) со скоростью передачи 1000 кбит/с использует в качестве линий связи коаксиальный кабель, экранированную витую пару и волоконно-оптический кабель с максимальной длиной сегмента в разных модификациях от 200 до 5000 м. Существуют следующие модификации:

Ethernet поддерживает случайный метод доступа (метод состязаний) и ее популярность объясняется надежными, простыми и недорогими технологиями.

Технология IEEE 802.5/Token Ring

Технология IEEE 802.5/Token Ring поддерживает кольцевую (основная) и радиальную (дополнительная) топологии сетей, для доступа к моноканалу использующих метод передачи маркера (его называют также детерминированным маркерным методом). Маркеры по сети продвигаются по кольцу в одном направлении (симплексный режим), и им может присваиваться до 8 уровней приоритета. Размер маркера при скорости передачи данных 4 Мбит/с — 4 Кбайта, а при скорости 16 Мбит/с — 20 Кбайт. По умолчанию время удержания маркера каждой станцией 10 мс. Скорость передачи данных по сети не более 155 Мбит/с; поддерживает экранированную и неэкранированную витую пару и волоконно-оптический кабель. Максимальная длина кольца — 4000 м, а максимальное число узлов на кольце — 260. Реализация этой технологии существенно более дорога и сложна, нежели технологии Ethernet, но она тоже достаточно распространена.

Технология ARCNET

Технология ARCNET (Attached Resourse Computer NETwork, компьютерная сеть с присоединяемыми ресурсами) — это относительно недорогая, простая и надежная в работе технология, используемая только в сетях с персональными компьютерами. Она поддерживает разнообразные линии связи, включая коаксиальный кабель, витую пару и волоконно-оптический кабель. Обслуживаемые ею топологии — радиальная и шинная с доступом к моноканалу по методу передачи полномочий (централизованный маркерный метод). В первоначальной конфигурации ARCNET обеспечивала скорость передачи данных 4 Мбит/с, а в конфигурации ARCNET Plus - 20 Мбит/с. Технология FDDI

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface, волоконно-оптический интерфейс распределенных данных) во многом базируется на технологии Token Ring, но ориентирована на волоконно-оптические линии связи (есть возможность использовать и неэкранированную витую пару) и обеспечивает передачу данных по кольцу длиной до 100 км с максимальным числом узлов 500 и со скоростью 100 Мбит/с. Используется детерминированный маркерный метод доступа без выделения приоритетов. Для обеспечения высокой надежности используются два ориентированных навстречу друг другу кольца. В случае отказа одного кольца передача данных ведется по объединенному первому и второму кольцам с исключением сбойного сегмента кольца (при интенсивных отказах есть возможность динамически создавать дополнительные виртуальные кольца). Ввиду большой стоимости технология используется в основном в магистральных каналах и крупных сетях. Актуальные локальные вычислительные сети

Тип и функциональные возможности локальных вычислительных сетей во многом определяются протоколами OSI, которые в них используются, в частности протоколами двух нижних уровней, реализуемыми программно и аппаратно — интерфейсной сетевой платой, и протоколами верхних уровней, поддерживаемых программно — сетевой операционной системой. Сетевая операционная система (СОС) — это программные средства, управляющие коммуникационными процессами в сети и поддерживающие ее общую архитектуру. Она выделяет нужные сетевые ресурсы рабочим станциям и обеспечивает пользователю стандартный и удобный доступ к ним. Возможно несколько вариантов организации доступа к ресурсам ЛВС: 1. каждая рабочая станция имеет полный набор всех функциональных программ СОС и хранит часть из них (резидентные) в оперативной памяти, а часть (нерезидентные) в дисковой памяти; 2. каждая рабочая станция имеет только набор наиболее активных программ СОС, а полный набор всех функциональных программ СОС хранится на сервере; 3. рабочие станции («сетевые компьютеры») не имеют у себя никаких программ СОС, а при необходимости выполняется их удаленная загрузка с сервера. Среди фирменных сетевых операционных систем, поддерживающих протоколы пяти верхних уровней OSI, наибольшее распространение получили Net Ware фирмы Novell и Windows NT (Windows 2000).

Локальная вычислительная сеть Novell Net Ware

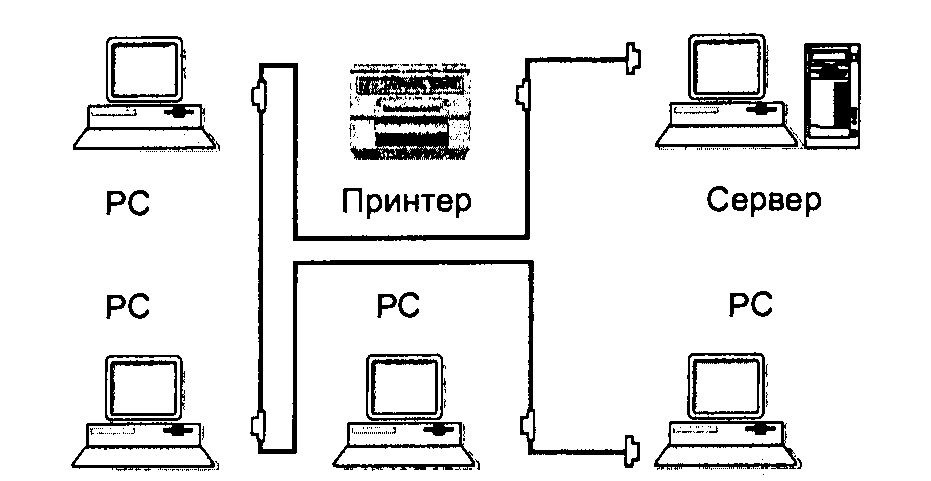

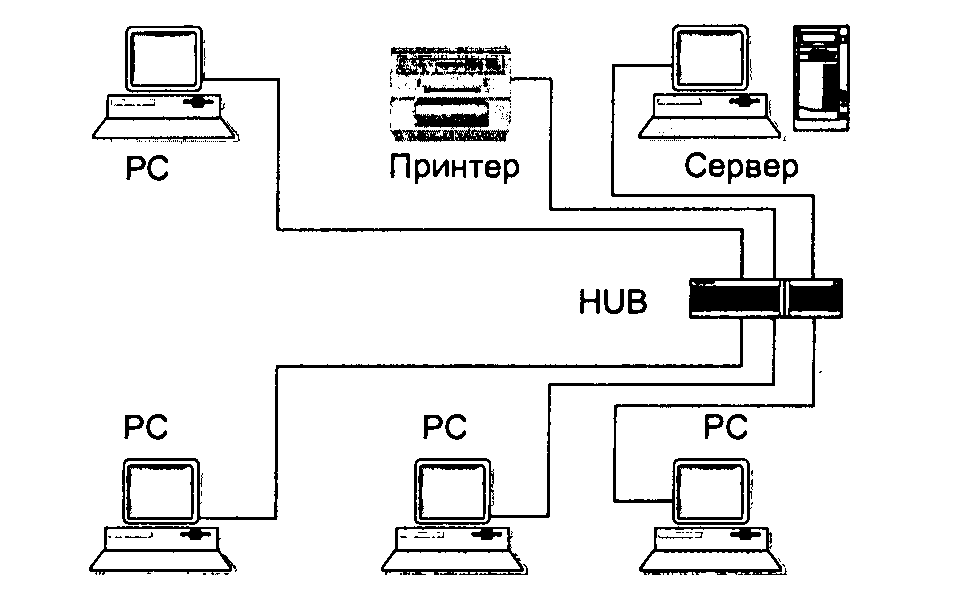

Фирма Novell выпустила несколько вариантов СОС для локальных сетей: Net Ware 4.0, Net Ware 5.0 и Net Ware 5.1. Net Ware 3.1 является самой популярной сетевой операционной системой для небольших ЛВС, последующие версии — для более крупных ЛВС, причем версия Net Ware 5.1 позволяет создавать масштабируемые сети вплоть до корпоративных и глобальных сетей. Ниже рассматривается вариант построения небольшой ЛВС на базе Net Ware 3.1, а особенности использования СОС Net Ware 5.1 будут рассмотрены в главе 14 «Корпоративные компьютерные сети». Net Ware поддерживает протоколы уровней 3-7 OSI и работает с многими сетевыми платами, включая Ethernet, Token Ring, Arcnet. В настоящее время и у нас, и за рубежом наиболее массовыми являются локальные сети на базе сетевых плат Ethernet с операционной системой Novell Net Ware. Такую сеть часто называют сетью Novell Net Ware, реже сетью Ethernet (поскольку эта сетевая плата была разработана для одноименной сети). Основной вариант локальной вычислительной сети, используемый фирмой Novell, базируется на тонком коаксиальном кабеле. Отрезки тонкого кабеля через специальные разъемы соединяют сетевые платы, находящиеся в компьютерах локальной вычислительной сети. В числе компьютеров сети должен быть один или несколько серверов (сеть строится по модели «файл-сервер») и рабочие станции. Максимальное количество компьютеров в сети — 87. Крупные сети делятся на сегменты — отдельные более мелкие ЛВС или отрезки кабеля с подключенными к нему компьютерами. В одном сегменте длиной до 185 м может быть до 30 компьютеров. Максимальная протяженность всей сети — около 10 км. В последнее время большую популярность, особенно за рубежом, получил вариант сети Novell Net Ware на базе витой пары проводов. Он предусматривает подключение рабочих станций к файл-серверу через концентратор. Один концентратор в состоянии поддерживать работу 12 станций, расположенных на расстоянии до 120 м от него. Концентраторы можно соединять каскадами, и максимальное число сегментов в одной сети может составлять 1024. Вместо сетевых плат Ethernet в этих сетях используется модернизированный их вариант под кодовым обозначением IEEE 802.3. Таким образом, реализация локальной вычислительной сети Net Ware фирмы Novell возможна в двух вариантах топологий: § шинной; § звездообразной. Структурные схемы ЛВС на тонком кабеле и витой паре приведены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Сеть Net Ware фирмы Novell на тонком кабеле

Рис. 4. Сеть Ware фирмы Novell на витой nape Net

Сеть Net Ware предоставляет пользователям следующие возможности: 1. прозрачность доступа локальных и удаленных пользователей к ресурсам сети; 2. коллективное использование файлов при доступе к файловому серверу с рабочих станций, работающих под управлением различных операционных систем; 3. доступ к сетевым принтерам и электронной почте; 4. работа с СУБД различных типов; 5. передача и обработка данных с использованием таких протоколов, как TCP/IP, SPX/IPX, Net BEULNCP; 6. использование средств обеспечения надежности и достоверности хранения информации; 7. защита ресурсов сети от несанкционированного доступа; 8. использование средств объединения удаленных сегментов сети; 9. использование единого каталога сетевых ресурсов NDS — важного средства управления ресурсами корпоративных сетей.

Основные программные компоненты сети Net Ware:

На сервере хранится сетевая операционная система Net Ware, которая отвечает за управление разделяемыми ресурсами файлового сервера. Эта СОС хранится на жестком диске и загружается в оперативную память при начале работы. В частности, на сервере находится несколько главных каталогов сетевой ОС, создаваемых непосредственно при загрузке системы:

В сети может быть организован сервер печати, обеспечивающий доступ к печатающим устройствам всем клиентам сети. Принт-сервер может быть организован па любой рабочей станции или на файл-сервере при наличии па них программного обеспечения сетевого принтера. При использовании такого сервера данные," направляемые на печать, помещаются в очередь в виде задания. Сервер печати периодически проверяет наличие очереди и при ее наличии посылает очередное задание на печать. Основным звеном ЛВС Novell Net Ware является файловый сервер. На нем размещаются сетевая операционная система, базы данных и прикладные программы пользователей. Поэтому файл-сервер должен быть самым мощным компьютером в сети, так как от него зависят производительность и функциональные возможности сети в целом. В качестве файл-сервера желательно использовать компьютер с объемом оперативной памяти не менее 128 Мбайт. Емкость винчестера файл-сервера — главного разделяемого ресурса поддерживаемой им сети — должна составлять 20-50 Гбайт. Так как надежность работы файл-сервера определяет надежность работы всей сети, то необходимо принимать специальные меры для защиты информации на жестком диске от сбоев и потерь. Компьютер, выполняющий функции рабочей станции, должен обеспечить пользователю возможность решения всех его прикладных задач. Требования к рабочим станциям более скромные, чем к файл-серверу. Большую часть пользователей вполне удовлетворит объем оперативной памяти 64-128 Мбайт и винчестер емкостью порядка 10 Гбайт. Если рабочая станция ориентирована только на сетевой режим работы, то ей, в сущности, не нужен ни винчестер, ни гибкие диски. Появляется возможность использовать бездисковые рабочие станции. Операционная система на такой станции загружается дистанционно под управлением файл-сервера из ПЗУ, установленного в сетевой плате рабочей станции. В то же время в Л ВС, построенной на базе бездисковых рабочих станций, резко возрастает нагрузка на файл-сервер и исключается возможность работы на станции в автономном режиме. Локальные сети, управляемые операционной системой Windows NT

В последние годы все большую популярность приобретают локальные сети на базе операционной системы Windows. В последней версии ОС — Windows Server 2000 используются названные выше и многие дополнительные возможности увеличения производительности сети. Рассмотрим технологию построения сетей Windows. Операционная система Windows NT (Windows 2000) имеет две сетевые модификации:

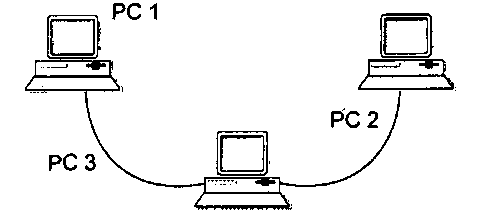

Windows NT Workstation (Windows 2000 Professional) для установки на рабочих станциях с возможностью организации одноранговых сетей. Есть возможность создать и сеть типа «клиент-сервер», но с весьма ограниченными возможностями. Рассмотрим конкретный пример. Если в распоряжении предприятия имеется хотя бы два компьютера с установленными|на них операционными системами Windows 98, Windows NT Workstation H7n#Windows 2000, то эти компьютеры могут быть объединены в одноранговую локальную сеть с помощью стандартных программных средств, встроенных в перечисленные операционные системы. Естественно, на компьютерах должно быть установлено все необходимое сетевое оборудование, в первую очередь сетевые адаптеры, ф Все компьютеры в одноранговой сети равноправны и могут выступать как в роли пользователей (клиентов) ресурсов, так и в роли их поставщиков (серверов), предоставляя другим узлам сети право доступа ко всем или к некоторым из имеющихся в их распоряжении локальных ресурсов (файлам, принтерам, программам). В качестве иллюстрации построения простейшей одноранговой сети рассмотрим следующую конфигурацию из трех персональных компьютеров, соединенных при помощи сетевых адаптеров и кабеля (рис. 5). На компьютерах PC 1 и PC 2 установлена операционная система Windows 98, а на компьютере PC 3 — Windows NT Workstation.

Рис. 5. Конфигурация одноранговой сети из трех компьютеров

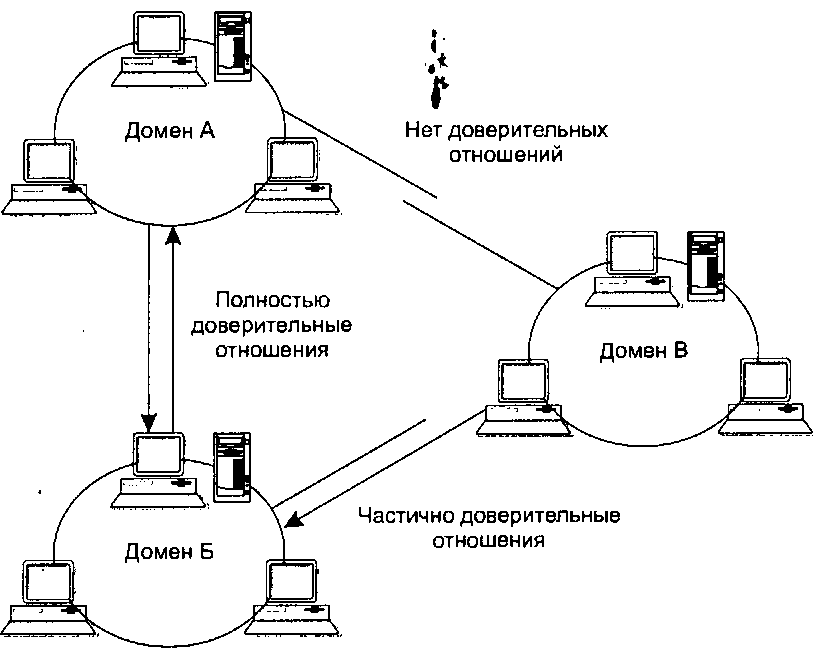

В одноранговой сети каждый компьютер может выполнять свою конкретную функцию, и его конфигурация определяется решаемыми на нем задачами. Например, PC 1 и PC 2 могут быть маломощными компьютерами и работать в качестве клиентов. Однако некоторые ресурсы одного компьютера могут быть предоставлены в общее пользование, например, принтер подключенный к PC 2. Совершенно другую роль может играть PC 3 с ОС Windows NT Workstation. Этот компьютер — самый мощный в рассматриваемой конфигурации сети, поэтому он может использоваться для хранения информации, которая необходима пользователям постоянно, то есть выступать в качестве невыделенного сервера файлов. Параллельно компьютер PC 3 может выполнять функции высокопроизводительной рабочей станции. Windows NT Server (Windows Server 2000) позволяет реализовать полноценную двухранговую сеть. Сервер сети при этом может выступать как сервер приложений, файл-сервер, сервер печати, сервер связи, сервер Интернета, сервер удаленного доступа и т. д. Проектировалась ОС Windows NT для реализации модели «клиент-сервер» и ориентировалась на мощную машину-сервер, выделяющую по запросу клиента нужные ему вычислительные ресурсы — вычисления выполняются на сервере, а результаты расчетов передаются клиенту. В первую очередь система ориентируется на выполнение таких приложений, которые свойственны серверу баз данных MS SQL Server, серверу информационного обмена MS Exchange, серверу управления системой MS System Management Server, серверу связи с мэйнфреймами SNA Server, серверу Интернета. Сети на базе Windows Server 2000 используют доменную модель, в основе которой лежит понятие домена — совокупности компьютеров, характеризующейся наличием общей базы учетных записей пользователей и единой политикой осуществления защиты. Всей структурой централизованно управляет служба каталогов Windows 2000 Active Directory (ОС Microsoft Windows NT основана на службе каталогов Directory Service)1. Доменный метод организации упрощает централизованное управление сетью и позволяет использовать Windows Server 2000 в качестве сетевой операционной системы предприятия любого масштаба. Доменная служба каталогов основана на однократной регистрации пользователя в сети для доступа ко всем серверам и ресурсам информационной системы независимо от места регистрации. Для организации доменной структуры в сети и установления в ней определенных отношений и правил используется сервер — главный контроллер домена, на котором хранится база учетных записей пользователей этого домена с уникальными параметрами и их привилегиями. Когда пользователь рабочей станции регистрируется в сети, происходит его идентификация па главном контроллере или па одном из резервных контроллеров домена. Если пароль и имя пользователя совпадают с введенным, то пользователь регистрируется в домене. Сети малых размеров могут состоять из одного домена. Однако для средних и больших предприятий сеть, как правило, состоит из нескольких доменов, повторяя, например, организационную структуру предприятия. Механизм взаимодействия доменов основан на установлении доверительных отношений — так называется связь между доменами, позволяющая пользователям одного домена обращаться к ресурсам другого домена. По умолчанию пользователи одного домена не имеют прав доступа к ресурсам другого домена. Однако имеется механизм предоставления пользователям различных доменов возможности совместно использовать ресурсы путем установления доверительных отношений между доменами (рис. 6).

Рис. 6. Доверительные связи доменов в сети

Доверительные отношения могут быть как двусторонними, так и односторонними. При двусторонних отношениях пользователь любого из двух доменов имеет доступ к ресурсам серверов, находящихся в соседнем домене. При односторонних доверительных отношениях пользователь, находящийся в доверяемом домене, имеет доступ к серверам домена-доверителя, но не наоборот. На рис. 6 домены А и Б полностью доверяют друг другу. Пользователь домена А может осуществлять доступ к ресурсам серверов домена Б. Аналогично пользователь домена Б может использовать ресурсы любого из серверов домена А. В то же время пользователи домена В имеют доступ к ресурсам домена Б, но не наоборот. Существуют разнообразные способы объединения доменов с помощью установления доверительных отношений, однако следует выделить две основные модели: модель с мастер-доменами и модель полностью доверительных отношений. Каждому пользователю в сети соответствует персональная учетная запись, параметры которой определяют его права и обязанности в домене. Учетная запись содержит такую информацию о пользователе, как его имя, пароль и ограничения на его деятельность в сети. Учетные записи бывают двух типов: глобальные и локальные. Локальные учетные записи определяют права пользователей на конкретном компьютере и не распространяются на домен. При использовании локальной учетной записи пользователь получает доступ только к ресурсам своего компьютера. Для доступа к ресурсам домена пользователь должен зарегистрироваться в домене, воспользовавшись своей глобальной учетной записью. Если сеть состоит из нескольких доменов и между ними установлены доверительные отношения, то возможна так называемая сквозная регистрация, то есть пользователь, регистрируясь один раз в своем домене, получает доступ к ресурсам доверяющего домена, в котором у пего нет персональной учетной записи. Создавать, модифицировать учетные записи и управлять ими администратор сети может с помощью программы User Manager for Domains. При создании новой учетной записи администратор может определить следующие параметры: пароль и правила его модификации, локальные и глобальные группы, в которые входят пользователь, и рабочие станции, с которых он может регистрироваться, разрешенные часы работы, срок действия учетной записи и др. Пароль пользователя играет важную роль, так как именно путем подбора пароля может происходить незаконный доступ к сетевым ресурсам. Возможности пользователя в системе определяются набором его прав. Права пользователей бывают стандартными и расширенными. К стандартным относятся такие права, как возможность изменять системное время, выполнять резервное копирование файлов, загружать драйверы устройств, изменять системную конфигурацию, выполнять выключение сервера и т. п. Расширенные права специфичны для операционной системы и приложений. Механизмы защиты Windows NT позволяют гибко ограничивать или предоставлять права пользователям па доступ к любым ресурсам системы. Права на доступ к файлам и каталогам определяют, может ли пользователь осуществлять к ним доступ, и если да, то как. Владение файлом или каталогом позволяет пользователю изменять права па доступ к нему. Администратор может вступить во владение файлом или каталогом без согласия владельца. Наряду с базовой ОС Windows Server 2000 существуют еще две продвинутые ее модификации: ОС Windows 2000 Advanced Server и ОС Windows 2000 Datacenter Server, имеющие увеличенную масштабируемость и производительность и поддерживающие соответственно 8 процессоров и 8 Гбайт оперативной памяти и 832 процессора и 64 Гбайт оперативной памяти.

| ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||