|

| ||||||

|

| |||||

|

Лекция 11 Классификация и архитектура информационных сетейИнформационно-вычислительная сеть(возможное название — вычислительная сеть представляет собой систему компьютеров, объединенных каналами передачи данных. Основное назначение информационно-вычислительных сетей (ИВС) — обеспечение эффективного предоставления различных информационно-вычислительных услуг пользователям сети посредством организации удобного и надежного доступа к ресурсам, распределенным в этой сети. В последние годы подавляющая часть услуг большинства сетей лежит в сфере именно информационного обслуживания. В частности, информационные системы, построенные на базе ИВС, обеспечивают эффективное выполнение следующих задач:

Эффективность решения указанных задач обеспечивается:

Основные показатели качества ИВС: 1. Полнота выполняемых функций. Сеть должна обеспечивать выполнение всех предусмотренных для нее функций и по доступу ко всем ресурсам, и по совместной работе узлов, и по реализации всех протоколов и стандартов работы. 2. Производительность — среднее количество запросов пользователей сети, исполняемых за единицу времени. Производительность зависит от времени реакции системы на запрос пользователя. Это время складывается из трех составляющих:

3. Значительную долю времени реакции составляет передача информации в сети. Следовательно, важной характеристикой сети является ее пропускная способность. Пропускная способность определяется количеством данных, передаваемых через сеть (или ее звено — сегмент) за единицу времени. 4. Надежность сети — важная ее техническая характеристика. Надежность чаще всего характеризуется средним временем наработки на отказ(см. главу 20 «Качество и эффективность информационных систем»). 5. Поскольку сеть является информационной системой, то более важной ее потребительской характеристикой является достоверность ее результирующейинформации(показатель своевременности информации поглощается достоверностью: если информация поступила несвоевременно, то в нужный момент на выходе системы информация недостоверна). Существуют технологии, обеспечивающие высокую достоверность функционированиясистемы даже при ее низкой надежности (см. раздел «Достоверность информационных систем» главы 20 «Качество и эффективность информационных систем»). Можно сказать, что надежностьинформационной системы — это не самоцель, а средство обеспечения достоверной информации на ее выходе. 6. Современные сети часто имеют дело с конфиденциальной информацией, поэтому важнейшим параметром сети является безопасность информации в ней. Безопасность — это способность сети обеспечить защитуинформации от несанкционированного доступа. 7. Прозрачность сети — еще одна важная потребительская ее характеристика. Прозрачность означает невидимость особенностей внутренней архитектуры сети для пользователя: в оптимальном случае он должен обращаться к ресурсам сети как к локальным ресурсам своего собственного компьютера. 8. Масштабируемость — возможность расширения сети без заметного снижения ее производительности. 9. Универсальность сети — возможность подключения к сети разнообразного технического оборудования и программного обеспечения от разных производителей.

Виды информационно-вычислительных сетей Информационно-вычислительные сети в зависимости от территории, ими охватываемой, подразделяются на:

Локальной называется сеть, абоненты которой находятся на небольшом (до 10-15 км) расстоянии друг от друга. ЛВС объединяет абонентов, расположенных в пределах небольшой территории. В настоящее время не существует четких ограничений на территориальный разброс абонентов локальной вычислительной сети. Обычно такая сеть привязана к конкретному объекту. К классу ЛВС относятся сети отдельных предприятий, фирм, банков, офисов, корпораций и т. д. Если такие ЛВС имеют абонентов, расположенных в разных помещениях, то они (сети) часто используют инфраструктуру глобальной сети Интернет, и их принято называть корпоративными сетями или сетями интранет (Intranet). Региональные сети связывают абонентов города, района, области или даже небольшой страны. Обычно расстояния между абонентами региональной ИВС составляют десятки — сотни километров. Глобальные сети объединяют абонентов, удаленных друг от друга на значительное расстояние, часто находящихся в различных странах или на разных континентах. Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе телефонных линий связи, систем радиосвязи и даже спутниковой связи. Объединение глобальных, региональных и локальных вычислительных сетей позволяет создавать многосетевые иерархии. Они обеспечивают мощные, экономически целесообразные средства обработки огромных информационных массивов и доступ к неограниченным информационным ресурсам. Локальные вычислительные сети могут входить как компоненты в состав региональной сети, региональные сети — объединяться в составе глобальной сети и, наконец, глобальные сети могут также образовывать сложные структуры. Именно такая структура принята в наиболее известной и популярной сейчас всемирной суперглобальной информационной сети Интернет. По принципу организации передачи данных сети можно разделить на две группы:

В последовательных сетях передача данных выполняется последовательно от одного узла к другому и каждый узел ретранслирует принятые данные дальше. Практически все глобальные, региональные и многие локальные сети относятся к этому типу. В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу может вести только один узел, остальные узлы могут только принимать информацию. К такому типу сетей относится значительная часть ЛВС, использующая один общий канал связи (моноканал) или одно общее пассивное коммутирующее устройство. По геометрии построения (топологии) ИВС могут быть:

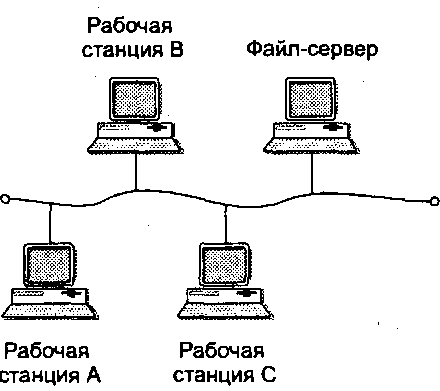

Сети с шинной топологией используют линейный моноканал передачи данных, к которому все узлы подсоединены через интерфейсные платы посредством относительно коротких соединительных линий. Данные от передающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не ретранслируют поступающих сообщений. Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, которому оно адресовано. Шинная топология — одна из наиболее простых топологий. Такую сеть легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным системам; она устойчива к возможным неисправностям отдельных узлов. Сеть шинной топологии применяют широко известная сеть Ethernet и организованная на ее адаптерах сеть Novell NetWare, очень часто используемая в офисах, например. Условно такую сеть можно изобразить, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Сеть с шинной топологией

В сети с кольцевой топологией все узлы соединены в единую замкнутую петлю (кольцо) каналами связи. Выход одного узла сети соединяется со входом другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу и каждый узел ретранслирует посланное сообщение. В каждом узле для этого имеются свои интерфейсная и приемо-передающая аппаратура, позволяющая управлять прохождением данных в сети. Передача данных по кольцу с целью упрощения приемо-передающей аппаратуры выполняется только в одном направлении. Принимающий узел распознает и получает только адресованные ему сообщения. Ввиду своей гибкости и надежности работы сети с кольцевой топологией получили также широкое распространение на практике (например, сеть Token Ring). Условная структура такой сети показана на рис. 2.

Рис. 2. Сеть с кольцевой топологией

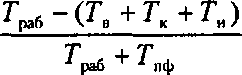

Основу последовательной сети с радиальной топологией составляет специальный компьютер — сервер, к которому подсоединяются рабочие станции, каждая по своей линии связи. Вся информация передается через центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети. По своей структуре такая сеть по существу является аналогом системы телеобработки, у которой все абонентские пункты являются интеллектуальными (содержат в своем составе компьютер). В качестве недостатков такой сети можно отметить: большую загруженность центральной аппаратуры; полную потерю работоспособности сети при отказе центральной аппаратуры; большую протяженность линий связи; отсутствие гибкости в выборе пути передачи информации. Последовательные радиальные сети используются в офисах с явно выраженным централизованным управлением. Условная структура радиальной сети показана на рис. 3.

Рис. .3. Сеть с радиальной топологией

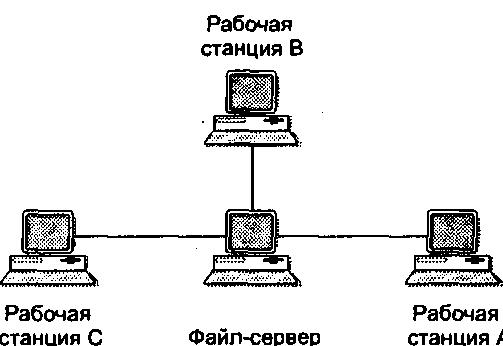

Но используются и широковещательные радиальные сети с пассивным центром вместо центрального сервера в таких сетях устанавливается коммутирующее устройство, обычно концентратор, обеспечивающий подключение одного передающего канала сразу ко всем остальным. В общем случае топологию многосвязной вычислительной сети можно представить на примере топологии «сетка» в следующем виде — рис. 4:

Рис. 4. Обобщенная структура вычислительной сети

В структуре сети можно выделить коммуникационную и абонентскую подсети.

Коммуникационная подсеть является ядром вычислительной сети, связывающим рабочие станции и серверы сети друг с другом. Звенья коммуникационной подсети (в данном случае — узлы коммутации) связаны между собой магистральными каналами связи, обладающими высокой пропускной способностью. В больших сетях коммуникационную подсеть часто называют сетью передачи данных. Звенья абонентской подсети (хост-компьютеры, серверы, рабочие станции) подключаются к узлам коммутации абонентскими каналами связи — обычно это среднескоростные телефонные каналы связи. В зависимости от используемой коммуникационной среды сети делятся на сети с моноканалом, а также иерархические, полносвязные сети и сети со смешанной топологией. В сетях с моноканалом данные могут следовать только по одному и тому же пути; в них доступ абонентов к информации осуществляется на основе селекции (выбора) передаваемых кадров или пакетов данных по адресной части последних. Все пакеты доступны всем пользователям сети, но «вскрыть» пакет может только тот абонент, чей адрес в пакете указан. Такие сети иногда называют сетями с селекцией информации. Иерархические, полносвязные и сети со смешанной топологией в процессе передачи данных требуют маршрутизации последней, то есть выбора в каждом узле пути дальнейшего движения информации. Правда, альтернативная неоднозначная маршрутизация выполняется только в сетях, имеющих замкнутые контуры каналов связи (ячеистую структуру). Такие сети называются сетями с маршрутизацией информации.

Модель взаимодействия открытых систем

Управление таким сложным, использующим многочисленную и разнообразную аппаратуру процессом, как передача и обработка данных в разветвленной сети, требует формализации и стандартизации процедур:

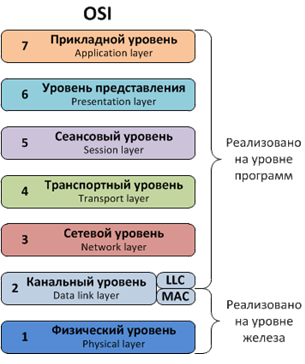

Необходимость стандартизации протоколов важна и для «понимания» сетями друг друга при их взаимодействии. Указанные задачи решаются с помощью системы протоколов и стандартов, регламентирующих нормализованные процедуры взаимодействия элементов сети при установлении связи и передаче данных. Протокол — это набор правил и методов взаимодействия объектов вычислительной сети, охватывающий основные процедуры, алгоритмы и форматы взаимодействия, обеспечивающие корректность согласования, преобразования и передачи данных в сети. Реализацией протокольных процедур обычно управляют специальные программы, реже — аппаратные средства. Протоколы для сетей — то же самое, что язык для людей. Говоря на разных языках, люди могут не понимать друг друга, — так же ведут себя и сети, использующие разные протоколы. Но и внутри сети протоколы обеспечивают разные варианты обращения с информацией, разные виды сервиса при работе с ней. От эффективности этих сервисов, их надежности, простоты, удобства и распространенности зависит то, насколько эффективна и комфортна вообще работа человека в сети. Международной организацией по стандартизации (ISO — International Organization for Standardization) разработана система стандартных протоколов, получившая название модели взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection— OSI), часто называемая также эталонной семиуровневой логической моделью открытых систем. Открытая система — система, доступная для взаимодействия с другими системами в соответствии с принятыми стандартами. Эта система протоколов базируется на технологии «разделяй и властвуй», то есть на разделении всех процедур взаимодействия на отдельные мелкие функциональные уровни, для каждого из которых легче создать стандартные алгоритмы их построения. Модель OSI представляет собой самые общие рекомендации для построения стандартов совместимых сетевых программных продуктов, она же служит базой для производителей при разработке совместимого сетевого оборудования, то есть эти рекомендации должны быть реализованы как в аппаратуре, так и в программных средствах вычислительных сетей. В настоящее время модель взаимодействия открытых систем является наиболее популярной сетевой архитектурной моделью. Модель регламентирует общие функции, а не специальные решения, поэтому реальные сети имеют достаточно пространства для маневра. Итак, для упорядочения функций управления и протоколов вычислительной сети вводятся функциональные уровни. В общем случае сеть должна иметь 7 функциональных уровней.

Средства каждого уровня отрабатывают протокол своего уровня и интерфейсы с соседними уровнями. Нижестоящие уровни обеспечивают возможность функционирования вышестоящих; при этом каждый уровень имеет интерфейс только с соседними уровнями и на каждом уровне управления оговаривается: спецификация услуг (что делает уровень?); спецификация протоколов (как это делается?).

Набор протоколов, достаточный для организации взаимодействия в сети, называется стеком коммуникационных протоколов. Указанные уровни управления можно по разным признакам объединять в группы:

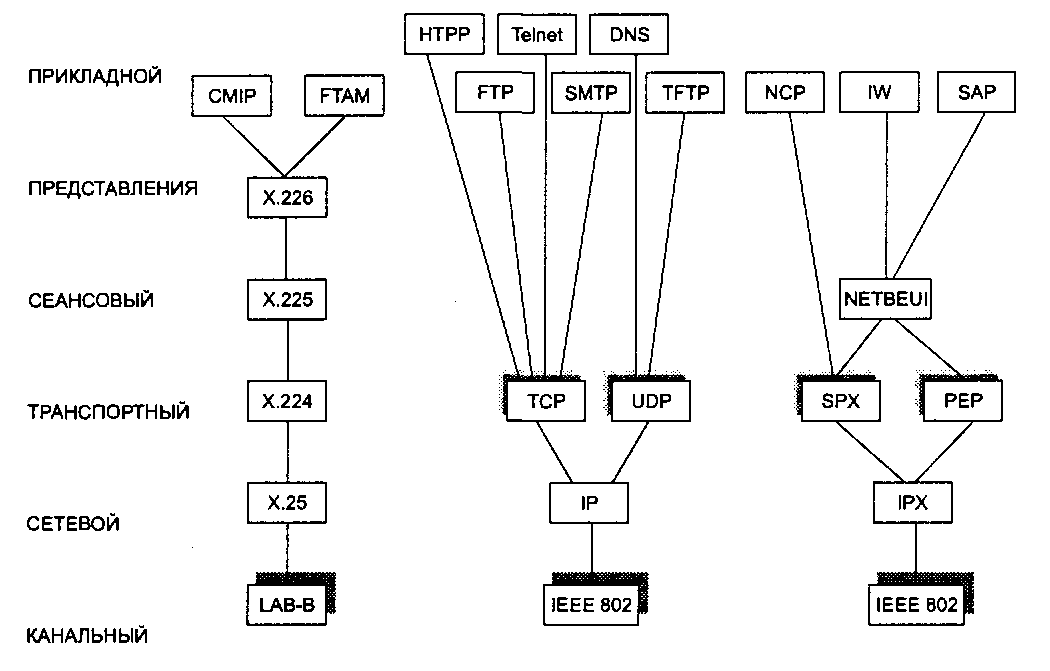

Стеки протоколов наиболее распространенных сетей — сети Х.25, глобальной сети Интернет и локальной вычислительной сети Novell NetWare — показаны на рис. 6.

Сеть МККТТ Сеть Интернет Локальная сеть

Рис. 6. Стеки протоколов некоторых известных сетей

Сети и сетевые технологии нижних уровней

Сеть ISDN

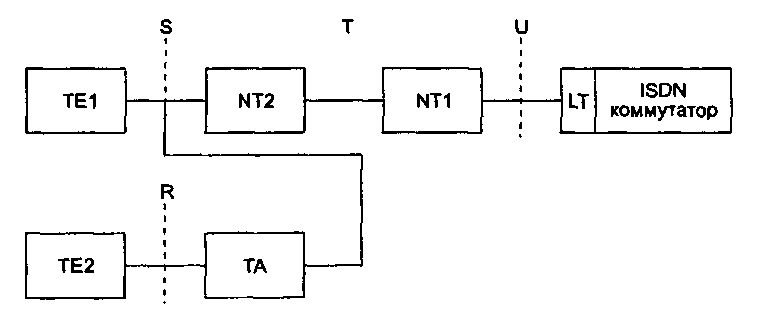

Сразу оговоримся, что одни и те же наименования технологий могут быть использованы для идентификации протоколов и сетей. Например, протокол, применяющий технологию ISDN, может быть назван протоколом ISDN, а сеть, построенную с использованием данной технологии, можно назвать сетью ISDN. Цифровая сеть с интеграцией услуг, ISDN (Integrated Services Digital Network), использует цифровые каналы связи в режиме коммутации каналов. Это самая популярная и распространенная цифровая сеть с коммутацией каналов как в Европе, так и на других континентах (по распространенности она уступает лишь аналоговой телефонной сети). Первоначально ISDN задумывалась как сеть, способная интегрировать существующие телефонные сети с зарождающимися тогда сетями передачи данных. Адресация в сети строится по телефонному принципу. Номер ISDN состоит из 15 десятичных цифр и включает в себя код страны, код сети и код местной подсети. Код страны такой же, как в обычной телефонной сети. По коду сети выполняется переход в заданную сеть ISDN. Внутри подсети для адресации используется 35 десятичных цифр, что позволяет детально идентифицировать любое устройство. Возможно, в перспективе сеть ISDN будет глобальной цифровой магистралью, соединяющей как офисные, так и домашние компьютеры (и другую цифровую аппаратуру), и предоставляющей их владельцам высокоскоростную передачу данных. Основным достоинством сетей ISDN является то, что они позволяют объединить в единое целое различные виды связи (передачу видео-, аудиоданных). Можно, например, одновременно осуществлять связь нескольких видов: беседовать по видеотелефону и по ходу разговора выводить на экран компьютера схемы, графики, тексты и т. д. Скорости передачи данных, реализуемые сетью: 64 Кбит/с, 128 Кбит/с, в более дорогих системах и до 2 Мбит/с, а в мощных сетях на широкополосных каналах связи до 155 Мбит/с. Компоненты сетей ISDN Компонентами сетей ISDN являются (рис. 11.8) терминалы (terminals), терминальные адаптеры (terminal adapters, ТА), сетевые терминалы (network termination devices), линейные терминалы (line-termination equipment) и магистральные устройства (exchange-termination equipment). Специализированные ISDN-терминалы ТЕ1 обеспечивают представление данных пользователю и непосредственное подключение пользователя к интегрированной сети. Простые терминалы ТЕ2 представляют собой терминалы в обычном понимании этого термина и не выполняют непосредственного подключения пользователя к сети ISDN. Терминальный адаптер ТА обеспечивает подключение простых терминалов к сети ISDN. Точка сопряжения R используется для подключения простых терминалов к терминальным адаптерам. Сетевые терминалы NT1 и NT2 обеспечивают подключение терминалов пользователя к различным точкам сопряжения сети ISDN. Точка сопряжения S используется для подключения терминалов пользователя к сетевому терминалу. Сетевой терминал NT2 осуществляет взаимодействие с сетью терминалов пользователя, которые подключены к магистрали S. Точка сопряжения Т используется для подключения сетевых терминалов NT1 и NT2. Точка сопряжения U служит для подключения сетевого терминала NT1 к коммутатору ISDN.

Рис. 11.8. Физическая структура сети ISDN

Пользовательские интерфейсы сетей ISDN Пользователь может соединяться с сетью как по цифровым, так и по аналоговым каналам, в последнем случае на входе сети выполняется аналого-цифровое, а на выходе сети цифро-аналоговое преобразование информации. Внутрисетевой интерфейс базируется на цифровых каналах трех типов: В — основной канал передачи пользовательских данных со скоростью передачи данных 64 Кбит/с; D — канал передачи управляющей (адресной) информации, на основании которой выполняется коммутация каналов (может передавать и пользовательские данные с низкой скоростью) со скоростью передачи 16 или 64 Кбит/с; Н — канал высокоскоростной передачи пользовательских данных со скоростями 384 Кбит/с (канал НО), 1536 Кбит/с (канал НИ), 1920 Кбит/с (канал Н12). На основании этих каналов сеть ISDN поддерживает два типа пользовательских интерфейсов.

Интеграция разнородных трафиков в сети ISDN выполняется по принципу временного разделения (time division multiplexing — TDM). Хотя основной режим сетей ISDN — работа с коммутацией каналов, в ней реализованы также службы, обеспечивающие работу с коммутацией пакетов, с трансляцией кадров (Frame Relay), по некоммутируемым (выделенным) цифровым каналам и по коммутируемой телефонной сети общего пользования.

Сеть и технология Х.25

Сеть Х.25 является классической полнопротокольной сетью, разработанной Международной организацией по стандартизации (ISO). Эта сеть явилась базой информационного обмена региональных и общероссийских органов управления, иных корпоративных структур. Сети Х.25, ориентированные на использование малых и больших компьютеров, существуют в сотнях городов России и базируются на инфраструктуре Ростелекома. Главной особенностью сети Х.25 является использование виртуальных каналов для обеспечения информационного взаимодействия между компонентами сети. Виртуальные каналы предназначены для организации вызова и непосредственной передачи данных между абонентами сети. Информационный обмен в сети Х.25 во многом похож на аналогичный процесс в сетях ISDN и состоит из трех обязательных фаз:

Компонентами сети являются устройства трех- основных категорий:

Базовая технология Х.25 не имеет развитых протоколов прикладного уровня и предоставляет пользователям в основном транспортные услуги передачи данных. Все, что требуется сверх передачи данных, должно быть организовано дополнительно, как надстройка над технологией. Стек протоколов стандарта Х.25 включает в себя как обязательные только протоколы трех нижних уровней; протоколы, иногда указываемые для верхних уровней управления, носят лишь рекомендательный характер. Для обеспечения дисциплины управления процессом передачи данных одна из станций, обеспечивающих информационный обмен, может быть обозначена как первичная, а другая (или другие) — как вторичные. Кадр, который посылает первичная станция, называется командой (command). Кадр, который формирует и передает вторичная станция, называется ответом (response). Пакет Х.25 состоит как минимум из трех байтов, которые определяют заголовок пакета. Первый байт включает в себя 4 бита идентификатора общего формата и 4 бита номера группы логического канала. Второй байт содержит номер логического канала, а третий — идентификатор типа пакета. В сетях Х.25 наиболее развиты протоколы канального и сетевого уровней. На канальном уровне поток данных структурируется на кадры (фреймы), каждый кадр обрамляется флагами (операторными скобками, уникальными кодами) и содержит служебную информацию (поле адреса, поле управления с последовательным номером кадра и поле контрольной суммы для проверки достоверности) и поле данных. Здесь же выполняется управление потоком данных между соседними узлами сети, определяется оптимальный по скорости режим передачи, исходя из протяженности канала и его качества, осуществляется контроль за появлением ошибок. Контроль за ошибками производится во всех узлах сети. При передаче данных каждому транзитному узлу присваивается порядковый номер и после проведения контроля, одновременно с отправкой пакета на следующий узел, предыдущему передается сообщение о подтверждении приема. При обнаружении ошибок выполняется повторная передача информации. На сетевом уровне происходит объединение (мультиплексирование) кадров, передаваемых из разных каналов в один поток. При этом общий поток снова структурируется — разбивается на пакеты, выполняется маршрутизация пакетов на базе информации, содержащейся в их заголовках. Доступ пользователей к сети Х25 может осуществляться в монопольном и пакетном режимах. Простые терминалы пользователей, например кассовые аппараты, банкоматы, можно подключать к сети непосредственно через PAD. Эти терминалы бывают как встроенными, так и удаленными, в последнем случае может использоваться интерфейс RS-232C. К достоинствам сети Х.25 можно отнести следующее:

Недостатки сети:

Серверы и рабочие станции

В сетях могут объединяться как однопользовательские мини- и микрокомпьютеры (в том числе и персональные), оснащенные терминальными устройствами для связи с пользователем или выполняющие функции коммутации и маршрутизации сообщений, так и мощные многопользовательские компьютеры (мини-компьютеры, большие компьютеры). Последние выполняют эффективную обработку данных и дистанционно обеспечивают пользователей сети всевозможными информационно-вычислительными ресурсами. В локальных сетях эти функции реализуют серверы и рабочие станции. Рабочая станция (workstation) — подключенный к сети компьютер, через который пользователь получает доступ к ее ресурсам. Часто рабочую станцию (равно как и пользователя сети, и даже прикладную задачу, выполняемую в сети) называют клиентом сети. В качестве рабочих станций могут выступать как обычные и мощные компьютеры, так и специализированные — «сетевые компьютеры» (NET PC — Network Computer). Рабочая станция сети на базе обычного компьютера функционирует как в сетевом, так и в локальном режимах. Она оснащена собственной операционной системой и обеспечивает пользователя всем необходимым для решения прикладных задач. Рабочие станции иногда специализируют для выполнения графических, инженерных, издательских и других работ. В этом случае они должны строиться на базе мощного компьютера, имеющего два процессора, емкий и быстродействующий жесткий диск с интерфейсом SCSI, хороший 19-21-дюймовый монитор (а иногда и оснащенные соответствующей графической платой два монитора — например, один для отображения проекта, а второй для отображения меню или сообщений электронной почты). Рабочие станции на базе сетевых компьютеров могут функционировать, как правило, только в сетевом режиме при наличии в сети сервера приложений. Отличие сетевого компьютера (Network Personal Computer — NET PC) от обычного в том, что он максимально упрощен: классический NET PC не содержит дисковой памяти (часто его называют бездисковым ПК). Он имеет упрощенную материнскую плату, основную память, а из внешних устройств присутствуют только дисплей, клавиатура, мышь и сетевая карта обязательно с чипом ПЗУ BootROM, обеспечивающим возможность удаленной загрузки операционной системы с сервера сети (это классический «тонкий клиент» сети). Для работы, например, в ин-транет-сети такой компьютер должен иметь столько вычислительных ресурсов, сколько требует web-браузер. Поскольку оставить клиента сети совсем без возможностей локального использования компьютера, например, для работы в текстовом или табличном процессоре со своим персональным «рабочим столом», не совсем гуманно, то иногда используются версии сетевого компьютера, имеющего небольшую дисковую память. Сменные дисководы и дисководы для сменных дисков должны отсутствовать в целях обеспечения информационной безопасности: чтобы через них не занести в сеть (или вынести) нежелательную информацию — программы, данные, компьютерные вирусы. Конструктивно NET PC выполнены в виде компактного системного блока — подставки под монитор (Network Computer ТС фирмы Boundless Technologies) или встроенной в монитор системной платы (NET PC Wintern фирмы Wyse Technology). Сервер (server) — это выделенный для обработки запросов от всех рабочих станций сети многопользовательский компьютер, предоставляющий этим станциям доступ к общим системным ресурсам (вычислительным мощностям, базам данных, библиотекам программ, принтерам, факсам и т. д.) и распределяющий эти ресурсы. Сервер имеет свою сетевую операционную систему, под управлением которой и происходит совместная работа всех звеньев сети. Из наиболее важных требований, предъявляемых к серверу, следует выделить высокую производительность и надежность работы. Сервер, кроме предоставления сетевых ресурсов рабочим станциям, может и сам выполнять содержательную обработку информации по запросам клиентов — такой сервер часто называют сервером приложений. Сервер приложений — это работающий в сети мощный компьютер, имеющий программное обеспечение (приложения), с которым могут работать клиенты сети. Существуют два варианта использования сервера приложений. Приложение по запросу клиента может загружаться по сети в рабочую станцию и выполняться там (такая технология иногда называется «толстым клиентом»); на рабочую станцию по запросу допускается загружать не только программу-приложение, но и нужную операционную систему (удаленная загрузка компьютера), но для этого необходимо наличие на компьютере пользователя сетевой карты с сетевым ПЗУ. Приложение по запросу пользователя может в другом варианте выполняться непосредственно на сервере, а на рабочую станцию тогда передаются лишь результаты работы (технология иногда называется «тонким клиентом» или «режимом терминала»).

| ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||