|

| ||||||

|

| |||||

|

Лекция 13 Глобальная информационная сеть Интернет

Интернет — глобальная информационная сеть, влияние которой на современное информационное обслуживание неоценимо. Но парадокс в том, что Интернета (Internet) как физической компьютерной сети просто не существует. Интернет — это всемирное сообщество самых разнообразных компьютерных сетей, общающихся между собой по каналам связи. Интернет — это всемирная глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие глобальные, региональные и локальные сети. Иначе говоря, Интернет — это сеть сетей, опутывающих весь земной шар. Сегодня Интернет похож на огромный мегаполис, в котором есть университет, переставший быть главной достопримечательностью и даже несколько затерявшийся среди виртуальных офисов, магазинов, национальных кварталов и мест для массовых и индивидуальных развлечений. И город этот стал доступен любому обывателю, более того, туда его всячески приглашают и заманивают. В самом деле: Интернет — это общедоступная сеть, открытая для любого пользователя, имеющего компьютер с модемом и некоторое специальное программное обеспечение. Сеть Интернет ориентирована на конечного пользователя, как на компьютерного специалиста, так и на рядового гражданина. В сети есть все, что требуется для нормальной комфортной жизни, равно как и для профессиональной деятельности любого из нас. Журналист найдет в Интернете самые свежие новости, научный работник — материалы последних исследований по интересующей его проблеме, коммерсант узнает котировки валют на любой бирже мира. Желаете забронировать авиабилет или номер в гостинице любого города Европы или Америки — можно; хотите выбрать, купить и поручить вручить подарок вашим знакомым — пожалуйста; есть желание принять участие в обсуждении какой-либо животрепещущей проблемы — как говорится, нет проблем. Полезные функции Интернета

Общие сведения о сети Интернет

Базой для организации сети Интернет явилась компьютерная сеть Министерства обороны США ARPANet (ARPA — Advanced Research Projects Agency), созданная в начале 70-х годов для связи компьютеров научных организаций, военных учреждений и предприятий оборонной промышленности. Сеть строилась при участии Пентагона как устойчивая к внешним воздействиям закрытая инфраструктура, способная выжить в условиях ядерного нападения, то есть огромное внимание уделялось ее надежности. Со временем сеть утратила стратегическое значение; ее основными клиентами стали частные лица и негосударственные компьютерные сети. Само название Интернет («между сетей») показывает ее назначение: объединение отдельных локальных, региональных и глобальных сетей в единое информационное пространство. Интернет обеспечивает обмен информацией между всеми компьютерами, которые входят в состав сетей, подключенных к ней. Тип компьютера и операционная система значения не имеют. Российскому Интернету положило начало создание в начале 1990 года на базе Курчатовского института атомной энергии компьютерной сети Relcom. Уже к концу 1990 года в сеть интегрировалось более 30 локальных сетей разных организаций, что позволило осуществить ее официальную регистрацию и подключение к мировой сети. В настоящее время Интернет — это глобальная, межконтинентальная сеть; она объединяет десятки миллионов компьютеров и локальных сетей, а ее услугами по разным оценкам пользуются более миллиарда человек. Точная цифра неизвестна, поскольку сеть не имеет единого центра управления и не является чей-либо собственностью — в этом важное отличие Интернета от других компьютерных сетей. В Интернете нет ни президента, ни главного инженера, никакого официального органа управления. Хотя президенты и прочие высшие официальные лица могут быть у сетей, входящих в Интернет. В целом же в Интернете нет единственной авторитарной фигуры. Направление развития Интернет определяет «Общество Интернета» (ISOC — Internet Society). ISOC — это организация, действующая на общественных началах, целью которой является содействие глобальному информационному обмену через Интернет. Она назначает совет старейшин, который отвечает за техническое руководство и ориентацию Интернета. Совет старейшин (IAB — Internet Architecture Board, или «Совет по архитектуре Интернета») представляет собой группу приглашенных лиц, которые добровольно изъявили желания принять участие в его работе. Совет регулярно собирается, чтобы утверждать стандарты и распределять ресурсы (например, адреса — точнее, сам IAB присвоением адресов не занимается, он устанавливает правила присвоения адресов). Интернет работает благодаря наличию стандартных способов взаимодействия компьютеров и прикладных программ друг с другом. Наличие таких стандартов позволяет без проблем связывать между собой компьютеры производства разных фирм. IAB несет ответственность за эти стандарты, решает, нужен ли тот или иной стандарт и каким он должен быть. Если возникает необходимость в каком-нибудь новом стандарте, IAB рассматривает проблему, принимает этот стандарт и объявляет об этом по сети. Пользователи Интернета могут высказывать свои мнения по организации Интернета на заседаниях инженерной комиссии IETF (Internet Engineering Task Force). IETF — еще один общественный орган; он собирается регулярно для обсуждения текущих технических и организационных проблем Интернета. Если возникает достаточно важная проблема, IETF формирует рабочую группу для дальнейшего ее изучения. Посещать заседания IETF и входить в состав рабочих групп может любой пользователь. Рабочие группы выполняют много различных функций — от выпуска документации и принятия решений о том, как сети должны взаимодействовать между собой в специфических ситуациях, до изменения значений битов в определенном стандарте. Рабочая группа обычно составляет доклад. Это может быть либо предоставляемая всем желающим документация с рекомендациями, которым следовать не обязательно, либо предложение, которое направляется в IAB для принятия в качестве стандарта. При работе в Интернете должны соблюдаться правовые нормы. Прежде всего, при отправке чего-либо, в том числе и битов, через государственную границу, следует руководствоваться законами, регулирующими экспорт, и в первую очередь, правовыми нормами, касающимися интеллектуальной собственности и лицензий. Основу Интернета составляют высокоскоростные телекоммуникационные магистральные сети. К магистральной сети через точки сетевого доступа NAP (Network Access Point) подсоединяются автономные системы, каждая из которых уже имеет свое административное управление, свои внутренние протоколы маршрутизации. Примерами таких автономных систем могут служить сеть EUNet, охватывающая страны центральной Европы, сеть RUNet, объединяющая университеты России, и т. п. Автономные сети формируют компании-провайдеры, предоставляющие услуги доступа в Интернет (например, компании-провайдеры Relcom, «Петерлинк», «Россия-Он-Лайн» и т. д.). Основные ячейки Интернета — локальные вычислительные сети. Но существуют и локальные компьютеры, самостоятельно подключенные к Интернету. Компьютеры сетевые или локальные, непосредственно подключенные к Интернету, называются хост-компьютерами (host — хозяин). Если некоторая локальная сеть подключена к Интернету, то и каждая рабочая станция этой сети также имеет выход в Интернет через хост-компьютер сети. Каждый подключенный к Интернету компьютер имеет свой адрес, по которому его может найти абонент из любой точки света. Важный параметр — скорость доступа к сети Интернет. Он определяется пропускной способностью каналов связи между автономными системами, внутри автономных систем и абонентских каналов доступа к автономным системам. Для модемного доступа по коммутируемым телефонным каналам связи, который используют большинство индивидуальных пользователей персональных компьютеров, эта скорость невелика — от 19 Кбит/с до 56 Кбит/с; для доступа по выделенным телефонным линиям, характерного для небольших ЛВС, эта скорость находится в пределах от 64 Кбит/с до 2 Мбит/с, и лишь для солидных сетей, организующих взаимодействие через волоконно-оптические и спутниковые каналы связи, пропускная способность превышает 2 Мбит/с. Структура сети Интернет — типичная клиент-серверная, то есть имеются компьютеры, в основном получающие информацию из сети — «клиенты», а есть компьютеры, снабжающие клиентов информацией — «серверы» (естественно, серверы также получают информацию, точнее накапливают ее, но все же основная их функция — отдавать). Важной особенностью Интернета является то, что он, объединяя различные сети, не создает при этом никакой иерархии — все компьютеры, подключенные к сети, равноправны.

Протоколы общения компьютеров в сети

Сеть Интернет объединяет десятки миллионов компьютеров самых разных типов: от персональных компьютеров разных моделей и фасонов до огромных больших и сверхбольших компьютеров — мэйнфреймов. Найти общий язык общения таких «разношерстных» машин друг с другом — весьма сложная задача. Она разрешается благодаря использованию созданной для этой сети системы протоколов общения компьютеров. Основу этой системы составляют два главных протокола:

Протокол IP организует разбиение сообщений на электронные пакеты (IP-дейтаграммы), маршрутизирует отправляемые пакеты и обрабатывает получаемые. TCP является типичным протоколом транспортного уровня: он управляет потоком данных, обрабатывает ошибки и гарантирует, что информационные пакеты получены все и собраны в нужном порядке. Последовательность процедур использования этих протоколов следующая. Информация для передачи упаковывается средствами прикладной программы в блоки определенного формата. Протокол IP разделяет эти блоки на пакеты, каждый из которых получает номер, чтобы можно было проверить потом полноту полученной информации, и заголовок. Механизм работы межсетевых протоколов TCP/IP подобен действиям почтоой службы:

Электронные пакеты имеют стандартный размер: одно длинное сообщение может размещаться в нескольких пакетах, и наоборот, в один пакет могут быть помещены несколько коротких сообщений, если у них одинаковый адрес получателя. Каждый пакет доставляется адресату независимо от всех других по оптимальному на текущий момент маршруту. Иначе говоря, взаимосвязанные пакеты и пакеты от одного компьютера к другому могут передаваться разными путями. При этом по одному каналу могут передаваться пакеты, направляющиеся в совершенно разные части сети. Это позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы системы телекоммуникаций и обходить поврежденные ее участки. На приемном конце у получателя: проверяется качество каждого поступившего пакета (не произошло ли искажения информации при передаче), все пакеты одного длинного сообщения собираются вместе, проверяется наличие всех пакетов этого сообщения и, в случае полноты и достоверности пакетов, они объединяются в единое сообщение. Если пакет информации потерялся или исказился, запрашивается его копия. Поскольку сообщение восстанавливается только после получения всех неискаженных пакетов, последовательность их получения значения не имеет. Протоколы IP и TCP настолько тесно связаны, что их часто приводят под одним названием — протоколы TCP/IP.

На основе протоколов IP и TCP разработаны многие сетевые прикладные сервисные протоколы, среди которых следует отметить:

Эти протоколы формируют в сети соответствующие им прикладные процессы, а задача протокола TCP — обеспечить передачу данных между этими процессами. Одновременно в сети может выполняться несколько процессов, и чтобы протокол TCP мог их опознать, они идентифицируются номерами, носящими название номеров порта. За некоторыми процессами номера порта жестко закреплены, например порт 21 — процесс передачи файлов FTP, порт 23 — процесс удаленного доступа по протоколу Telnet и т. д. Номер порта и IP-адрес (иногда такой набор называют сокетом) однозначно определяют процесс, выполняемый в сети. Общение пользователей с системой осуществляется либо на базе операционной системы UNIX, часто используя текстовой интерфейс, либо, что гораздо распространеннее сейчас, в среде MS Windows, для которой существуют прикладные программы работы со всеми технологиями и сервисами Интернета, имеющие простой и удобный графический интерфейс. В среде UNIX для внутрисетевого кодирования информации используются коды KOI-8, а в среде Windows — коды в стандарте ANSI.

Система адресации в Интернете

К адресам хост-компьютеров в сети предъявляются специальные требования. Адрес должен иметь формат, с одной стороны, позволяющий просто выполнять его синтаксическую автоматическую обработку; с другой стороны, он должен иметь семантическую окраску, то есть нести некоторую информацию об адресуемом объекте. Поэтому адреса хост-компьютеров в сети Интернет могут иметь двойную кодировку: обязательную кодировку, удобную для работы системы телекоммуникации в сети: дружественный компьютеру цифровой IP-адрес (IP, Internet Protocol); необязательную кодировку, удобную для абонента сети: дружественный пользователю DNS-адрес (-DNS, Domain Name System). Цифровой IP-адрес версии v.4 представляет собой 32-разрядное двоичное число. Для удобства он разделяется на четыре блока по 8 битов, которые можно записать в десятичном виде. Адрес содержит полную информацию, необходимую для идентификации компьютера. Возможный вариант: два старшие блока определяют адрес сети, а два другие — адреса подсети и хост-компьютера внутри этой подсети. Например, в двоичном коде цифровой адрес записывается следующим образом: 1001100000100101010 0100010001010. В десятичном коде он имеет вид: 152.37.72.138. Адрес сети — 152.37; адрес подсети — 72; адрес компьютера — 138. Ввиду огромного количества подключенных к сети компьютеров и различных организаций ощущается ограниченность 32-разрядных IP-адресов, поэтому ведется разработка модернизированного протокола IP-адресации, имеющего целью:

Основой этого протокола являются 128-битовые адреса, обеспечивающие более 1000 адресов на каждого жителя земли. Внедрение этой адресации (IP-адресация v. 6) снимет проблему дефицита цифровых адресов. Однако главной целью разработки нового протокола является не столько расширение разрядности адреса, сколько увеличение уровней иерархии в адресе, отражающей теперь 5 идентификаторов: два старших для провайдеров сети (идентификаторы провайдера и его реестра) и три для абонентов (абонента, его сети и узла сети). Доменный адрес состоит из нескольких, отделяемых друг от друга точкой, буквенно-цифровых доменов (domain — область). Этот адрес построен на основе иерархической классификации: каждый домен, кроме крайнего левого, определяет целую группу компьютеров, выделенных по какому-либо признаку, при этом домен группы, находящейся слева, является подгруппой правого домена. Всего в Сети сейчас насчитывается более 120000 разных доменов. Например, географические двухбуквенные домены некоторых стран:

Существуют и домены, выделенные по тематическим признакам. Такие домены имеют трехбуквенные сокращенные названия:

Доменный адрес может иметь произвольную длину. В отличие от цифрового адреса он читается в обратном порядке. Вначале указывается домен нижнего уровня — имя хост-компьютера, затем домены — имена подсетей и сетей, в которой он находится, и, наконец, домен верхнего уровня — чаще всего идентификатор географического региона (страны). Итак, доменный адрес хост-компьютера включает в себя несколько уровней доменов. Каждый уровень отделяется от другого точкой. Слева от домена верхнего уровня располагаются другие имена. Все, находящееся слева, — поддомен для общего домена. Например: доменный адрес www.engec.spb.ru:

Для пользователей Интернета почтовыми адресами могут быть просто их имена, зарегистрированные в службе электронной почты и не отражающие такой длинной иерархии. Например, почтовый адрес автора учебника: Broido@hotbox.ru — за именем пользователя следует знак @, а далее доменный адрес почтового сервера, включая и домен страны. Преобразование (разрешение) доменного адреса в соответствующий цифровой IP-адрес выполняют специальные серверы DNS (Domain Name Server) — серверы имен. Поэтому пользователю нет необходимости знать цифровые адреса. Для работы в Интернете достаточно знать только доменный адрес компьютера или пользователя, с которым вы хотите установить связь. Но более эффективно для адресации использовать не просто доменный адрес, а унифицированный указатель ресурса — URL (Uniform Resource Locator), который дополнительно к доменному адресу содержит указания на используемую технологию доступа к ресурсам и спецификацию ресурса внутри файловой структуры компьютера. Например, в URL: http//www.engec.ru/user/lab/met.htm перечислены:

Варианты общения пользователя с Интернетом

Возможны два варианта общения пользователя с сетью Интернет: 1 Поскольку имя этого университета является уникальным в России, то в адресе домен spb можно исключить, и реальный доменный адрес Государственного инженерно-экономиеского университета — www.engec.ru.

В автономном режиме абонент может посылать в Сеть те или иные запросы или сообщения (по электронной почте, например), но между запросом и сетевым ответом на него может пройти значительное время. В активном режиме, называемом также режимом прямого доступа, информация на запрос абонента сети возвращается практически незамедлительно. Первый вариант обходится пользователю дешевле (в среднем около $10-20 в месяц), но и возможностей предоставляет ему меньше. В этом режиме можно:

Второй вариант обеспечивает непосредственный активный выход в сеть Интернет в реальном времени. В этом случае компьютер пользователя получает свой уникальный адрес, полноценный доступ ко всем телекоммуникациям Сети и весь комплекс услуг, предусмотренных в Сети. В первую очередь это путешествие по World Wide Web, просмотр с помощью браузеров web-узлов Сети и получение оттуда интересующей вас информации, создание собственных информационных web-страниц и web-серверов, доступных для пользователей Сети, интерактивный диалог с другими пользователями. Подключение и настройка компьютера для работы в Интернете Для того чтобы пользоваться услугами Интернета, необходимо обеспечить соединение вашего компьютера с сетью, имеющей связь с Интернетом и предоставляющей необходимый сервис, и установить на компьютер специальное программное обеспечение. Услуги, связанные с доступом к Интернету, предоставляются фирмами, которые в англоязычных странах называются Internet Service Provider, или сокращенно ISP; в России их называют «провайдерами доступа в Интернет», или просто провайдерами. Провайдер располагает компьютерной сетью, имеющей постоянное соединение с Интернетом и включающей компьютеры (серверы доступа), через которые осуществляется подключение абонентов — отдельных пользователей или локальных сетей. Существует несколько вариантов подключения к Интернету:

Подключение по выделенной линии обеспечивает пользователю наиболее комфортные условия работы, но обходится довольно дорого. В этом варианте один из компьютеров локальной сети (сервер) имеет постоянное соединение с маршрутизатором провайдера. В качестве выделенной линии могут использоваться:

Установку и настройку необходимого технического и программного обеспечения, а также сопровождение работы подключения по выделенной линии осуществляет обычно специалист-администратор фирмы-провайдера, что облегчает работу пользователя. Важным преимуществом такого подсоединения является возможность установки в локальной сети своего информационного сервера (например, WWW-сервера), что невозможно при других вариантах подключения.

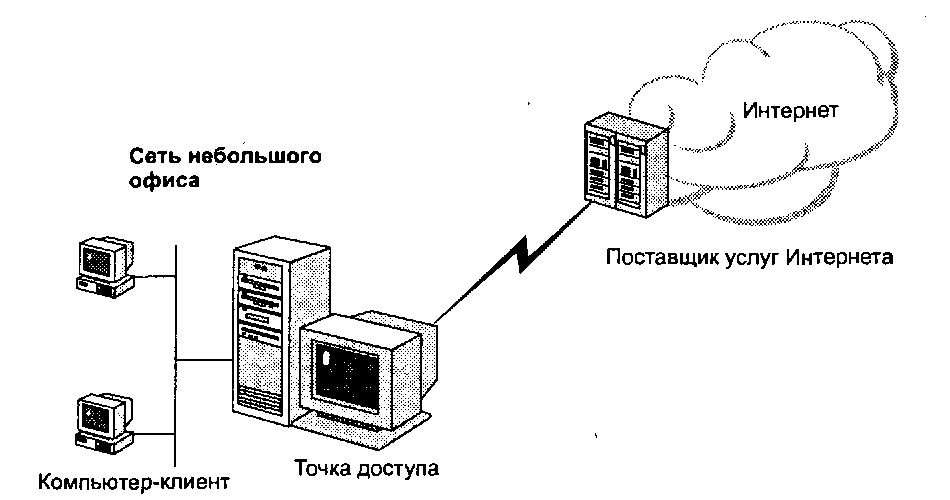

Рис. 1. Подключение локальной сети к Интернету Возможный вариант подключения локальной сети к Интернету показан на рис. 1 (сервер непосредственно подключается к сети Интернет). Вариант соединения по коммутируемой модемной линии (dial-up) можно рекоендовать как для отдельных компьютеров, так и для не требующих постоянного подключения к Интернету локальных сетей. Этот вариант предусматривает временное подключение к серверу доступа провайдера по обычной телефонной линии путем «дозвона» до этого сервера и последующей регистрации, требующей ввода имени пользователя и пароля. После такой регистрации компьютер пользователя оказывается полностью подключенным к сети Интернет в течение всего времени поддержания телефонной связи. Во время этого соединения пользователь обладает такими же возможностями, что и при первом варианте подключения, но подключение по коммутируемой линии обходится гораздо дешевле. При использовании цифровых каналов связи ISDN и асимметричных цифровых каналов ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) обеспечиваются более высокие скорости передачи, но эти соединения требуют наличия более дорогого цифрового модема и достаточно сложной его настройки. По каналам ISDN передача может происходить со скоростью 64-1920 Кбит/с, а по линиям ADSL — прием данных из Интернета со скоростью от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с, передача данных из компьютера со скоростью от 32 Кбит/с до 1 Мбит/с. Дистанционный терминальный доступ к хост-компьютеру подразумевает использование режима удаленного терминала этого компьютера посредством соединения с последним по телефонной линии. В этом варианте передается только текстовая информация, поэтому пользователь имеет ограниченные возможности общения с сетью. Наконец, следует отметить недавно еще экзотический, а сегодня уже вполне реальный вариант подключения к Интернету по радиоканалу. В этом случае у провайдера устанавливается беспроводный сетевой мост (например, ARLAN 640, обеспечивающий радиосоединение неограниченного числа клиентских радиомодемов на расстоянии до 7 км). У клиентов устанавливаются сетевые радиоадаптеры (внешний ARLAN 630, обеспечивающий скорость передачи до 2 Мбит/с, или внутренний ARLAN 655, подключаемый непосредственно к системной шине вашего компьютера, имеющий драйверы для работы под Windows и обеспечивающий скорость передачи 630 Кбит/с) и направленная радиоантенна. Достоинства Интернета без проводов:

Часто используется более дешевая и сугубо асимметричная связь. С провайдером для передачи данных из компьютера соединение выполняется по низкоскоростной коммутируемой телефонной линии dial-up, для приема данных из Интернета — по высокоскоростной радиолинии через спутниковую антенну «тарелка». Такая асимметричность вполне оправданна, так как по статистике передача данных из компьютера составляет обычно меньше 10% трафика. Развивается и вариант подключения к сети Интернет по каналам связи кабельного телевидения — кабельный модем использует имеющийся коаксиальный 75-омный телевизионный кабель, обеспечивая при отличном качестве скорость передачи данных по каналу из Интернета абоненту до 30 Мбит/с, в обратном направлении — до 10 Мбит/с. Наконец, разрабатываются модемы для силовых линий, по которым доступ в Интернет будет возможен по линиям электропитания компьютера. Для подключения к Интернету следует:

Первое, что следует сделать, — это выбрать фирму, предоставляющую услуги по доступу в Интернет. Сейчас в России действуют множество провайдеров, в каждом крупном городе их до нескольких десятков: они, как правило, известны по публикациям в компьютерной литературе, рекламе, выставкам и т. д. Цены на подключение компьютера к сети и обслуживание, технические и сервисные возможности у них разные. Следует иметь в виду, что в ряде случаев при заключении договора на специализированных компьютерных выставках (в рекламных целях) или при покупке нового компьютера, например, многие фирмы-провайдеры подключат компьютер к сети Интернет бесплатно, предоставят дополнительные льготы при обслуживании, вплоть до бесплатной установки и настройки модема, операционной системы и прикладных программ для работы в сети. Подобный комплексный льготный сервис на Западе получил название «Internet-in-a-Вох». При таком обслуживании, купив новый обустроенный провайдером компьютер, вы просто подключаете его к телефонной розетке и начинаете работать в Интернете. Весьма важная процедура при решении задачи подключения к сети Интернет — выбор модема. Сейчас приходится выбирать из большого количества разнообразных качественных и современных моделей модемов, предлагаемых на рынке. Характеристики этих модемов и их сравнительный анализ регулярно приводятся в многочисленных компьютерных публикациях. Основные моменты процедуры выбора модема:

Для подключения модема к телефонной сети следует сделать подводку телефонной линии поближе к компьютеру, приобрести, установить и подсоединить параллельно существующему телефону телефонный штекер стандарта RJ-11. У этой розетки 4 клеммы, к двум центральным из них и следует подключить телефонные провода, причем полярность подсоединения безразлична. Когда модем приобретен и установлен, наступает наиболее сложный для большинства будущих клиентов Сети этап — настройка операционной системы (например, настройка коммуникационных средств Windows) и установка прикладных программ взаимодействия с сетью (программ электронной почты, передачи файлов, просмотра серверов World Wide Web и т. д.). Если у вас нет достаточного опыта конфигурирования программного обеспечения компьютеров, то лучше эту работу поручить специалистам фирмы провайдера, пригласив их к себе в офис, либо отвести системный блок вашего ПК в фирму. Программы электронной почты и передачи файлов (FTP) чаще всего предоставляются провайдером бесплатно. В качестве программ просмотра web-серверов (их называют браузерами) в основном сейчас используются программы MS Internet Explorer, Netscape Navigator и Opera. В стремлении популяризовать собственные программные продукты, корпорации Microsoft и Netscape Communications предлагают программы-обозреватели пользователям бесплатно. Все эти программы, включая их новейшие версии, вы сможете загрузить самостоятельно непосредственно из Сети и при этом совершенно «за так». Надо также иметь в виду, что основной язык общения в Интернете — английский, правда, в последние годы появились программы, обеспечивающие как русскоязычный диалоговый интерфейс, так и синхронный перевод web-страниц на русский язык. Вот на это и следует обратить внимание при выборе версии браузера — лучше, чтобы она была русифицированной. Все выпускавшиеся ранее версии браузера Netscape (ранее называвшиеся Netscape Navigator и Netscape Communicator) не были официально локализованы для России, в отличие от программ Microsoft.

| ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||