|

|

Тема 9. Понятие организационной структуры

9.1. Понятие организационной структуры. Виды организационных структур

9.2. Качество управления

9.1. Понятие организационной структуры. Виды организационных структур

Одним из основных понятий теории управления является организационная структура системы управления, которая определяется как совокупность подсистем, объединенных иерархическими взаимосвязями, обеспечивающими распределение функций управления между ЛПР и подчиненными управленцами для достижения целей системы.

Под организационной структурой управления понимается состав, взаимодействие, соподчиненность, а так же распределение работы по подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, потоков распоряжений и информации.

Основой для появления и функционирования того или иного типа организационной структуры управления на предприятии, а так же залогом увеличения производительности является горизонтальное разделение труда, при котором весь объем работы разбивается на компоненты.

Организационная структура объединяет человеческие и материальные ресурсы, задействованные в управлении, упорядочивает связи между ними, должна соответствовать целям, решаемым задачам, составу и условиям функционирования объекта управления. Организационную структуру определяют следующие характеристики:

- количество звеньев управления;

- количество уровней иерархии;

- степень централизации (децентрализации) управления;

- делегирование полномочий;

- норма управляемости.

Звено (отдел) - это организационно обособленный, самостоятельный орган управления, выполняющий определенные функции управления. Связи между звеньями одного уровня иерархии называются горизонтальными и выражают отношение взаимодействия (координации).

Уровень (ступень) иерархии - это группа звеньев, в которых ЛПР имеют одинаковые полномочия. Связи между уровнями иерархии называются вертикальными и выражают отношение подчинения нижних уровней верхним.

Степень централизации (децентрализации) управления. Система управления называется централизованной, если принятие решений осуществляется только в центральном (старшем) органе системы. Центральный орган управления имеет право распоряжаться всеми материальными, финансовыми и людскими ресурсами системы, принимать решения по целеполаганию, перераспределять ресурсы из одной части системы в другую, координировать деятельность всех ее частей.

Система управления называется децентрализованной, если решения принимаются отдельными элементами системы независимо от других элементов и не корректируются центральным органом управления. Децентрализованная система обладает тем преимуществом, что в ней органы управления максимально приближены к объектам управления. При этом облегчается контроль состояния ОУ, ускоряются получение информации о состоянии объекта управления и окружающей среды, а также выработка управляющих воздействий при изменении этих состояний. Это повышает оперативность управления при небольших воздействиях внешней среды, учитываемых в рамках действующего плана.

В реальных системах часть решений принимается централизованно, а часть - децентрализованно.

Делегирование полномочий - передача части функций и прав принятия решений нижестоящим системам управления. Используется для разгрузки центра, повышения оперативности и качества управления. В этом случае подчиненный действует от имени начальника, но ответственность перед вышестоящими органами полностью сохраняется за руководителем, делегировавшим свои полномочия.

Норма управляемости - число непосредственных подчиненных, которыми может эффективно управлять один руководитель. В настоящее время считается, что норма управляемости составляет 5-12 подчиненных на одного руководителя.

Базовыми видами организационных структур считаются:

· функциональная;

· линейная;

· линейно-штабная (линейно-функциональная);

· проектная (программно-целевая);

· матричная.

Функциональная структура. Ее еще называют традиционной, или классической. Этот способ структурирования системы управления основан на создании звеньев, соответствующих одноименным функциям управления (планирование, контроль, учет, анализ и др.).

Функциональная организационная структура реализует тесную связь административного управления с осуществлением функционального управления (рис.15).

Д- директор; ФН - функциональные начальники; И - исполнители

Рис. Функциональная структура управления

Преимущества функциональной структуры управления:

- улучшение координации по уровням иерархии;

- исключение дублирования функций.

Недостатки функциональной структуры:

- угроза отхода от общей цели, что может привести к конфликтам между отделами;

- увеличение длительности цикла управления;

- отсутствие ответственности за результаты функционирования в целом.

Линейная структура. В линейной структуре все ее элементы находятся на прямой вертикальной линии подчинения, от верхнего до нижнего уровня. Каждый уровень управления подчиняется вышестоящему.

Линейная структура, в свою очередь, имеет две разновидности или формы: плоскую (от английского flat - плоский) и многоуровневую (в английском языке она называется высокой от слова tall).

Линейная плоская структура имеет мало (2-3) уровней и рассчитана на большое число работников, подчиняющихся одному руководителю. Она проста по форме. В графических документах организационного управления такая структура часто представляется в виде, показанном на рис..

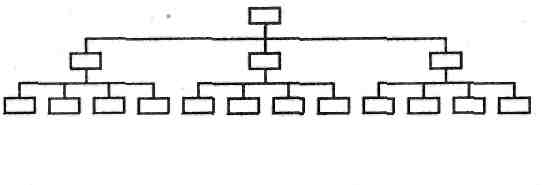

Линейная многоуровневая структура имеет низкую норму управляемости, т.е. небольшое число сотрудников подчиняется одному руководителю. Экстремальной моделью такой структуры является двоичное (бинарное) дерево (рис. ).

Преимущество плоской структуры - ее простота. Однако при многоуровневой структуре эффективность труда выше.

Рис. Плоская структура управления

Рис. Многоуровневая (высокая) структура управления

Линейно-штабная структура. Это сочетание линейной и функциональной структур. При этом в линейной структуре у ЛПР создается одна или несколько групп подчиненных управленцев одного уровня иерархии, отвечающих за отдельные функции управления. Это могут быть эксперты - советники, референты; юридические службы, службы охраны труда, контрольные органы.

Линейно-функциональная структура - ступенчатая иерархическая. При ней линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные органы. Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены функциональным руководителям высших ступеней управления. Она применялась наиболее широко (рис. 16).

Д- директор; ФН - функциональный начальники; ФП - функциональные

подразделения; ОП - подразделения основного производства.

Рис. Линейно-функциональная структура управления

Необходимость в штабах возникает из-за увеличивающихся функциональных сложностей организации. Таким образом, линейное руководство дополняется штабным. Линейные руководители несут ответственность за достижение первичных, главных целей; штабные отвечают за решение задач, подчиненных главным целям. В общей системе штабные руководители, подчиняясь линейному руководству, выполняют функции консультантов. Однако нередки случаи, когда такая консультативная служба специалистов выступает на первый план и в значительной степени воздействует на всю систему.

Проектная (программно-целевая) структура. Это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. Она образуется внутри функционального подразделения. Ее члены - это высококвалифицированные специалисты различных областей, собранные вместе для осуществления сложного проекта. Когда проект завершен, группа распускается. Особенностью такой структуры является то, что сотрудники подчиняются одновременно двум руководителям - руководителю проекта и руководителю отдела, в рамках которого эта группа работает.

Современные проектные структуры, как правило, почти не формализованы, не имеют строгой иерархии подчиненности, отличаются хорошей адаптивностью к воздействиям извне.

Матричная структура. Развитием проектных структур является получившая широкое распространение матричная структура. Она представляет собой комбинацию двух видов деления: по функциям и по продукту (рис. 3). В матричной структуре имеется двойное подчинение: руководителю отдела (функциональная линия) и руководителю проекта. Руководитель проекта определяет, что и когда должно быть сделано, а руководители подразделений - каким образом должна быть выполнена эта работа.

Матричная структура имеет ряд очевидных преимуществ. Она дает возможность быстро адаптироваться к изменяющимся внутренним и внешним условиям; способствует координации функций, прямому доступу к информации. Недостатками матричной структуры являются сложность и возможные конфликты целей.

Исследования в практике управления показали, что использование проектных и матричных структур целесообразно при следующих условиях:

- разрабатываемый проект должен быть уникальным, работа над ним не должна носить рутинный характер;

- происходит частая смена технологии;

- работа группы над проектом должна вестись ограниченное время;

- решение осуществляется за счет общих усилий и способностей членов группы.

9.2. Качество управления

Требуемое поведение системы может быть осуществлено управлением ее входами, состояниями или тем и другим в различных комбинациях. Само управление реализуемо различными способами. Так, например, равенство спроса и предложения на данный товар можно обеспечить варьированием его цены, изменением производства, изменением дохода потребителей, может быть организовано производство нового продукта, удовлетворяющего те же потребности.

Управление — процесс многовариантный, чем больше степеней свободы имеет объект управления, чем разнообразнее выполняемые им функции, шире диапазоны изменения его переменных, тем больше множество возможных вариантов управления им. Естественным является стремление выбрать такой вариант, который обеспечивает максимальную эффективность управления, достижение цели наилучшим (в данных конкретных условиях) способом. Эта задача становится разрешимой, когда существует количественная характеристика, позволяющая объективно сопоставлять результаты управления, достигаемые различными способами. Такую характеристику называют критерием качества или эффективности управления, а при возможности единой количественной оценки затрат и результатов - критерием оптимальности. Выбор критерия качества управления диктуется назначением системы, целью и условиями ее функционирования и развития. Обычно он задается как функция входных (выходных) переменных, параметров объектов управления, времени. Такую функцию часто называют целевой, поскольку она дает количественную меру цели управления.

Каждому варианту управления соответствует определенное значение целевой функции, и задача оптимального управления обычно заключается в том, чтобы найти и реализовать такой вариант управления, при котором целевая функция принимает экстремальное значение при данных конкретных условиях. При этом параметры и переменные объекта управления и управляющие воздействия могут изменяться лишь в ограниченных пределах. Ограничения могут быть наложены также на объем используемой информации, сложность и время ее обработки и т.д. Под оптимальным понимают такое управление, которое удовлетворяет наложенным на систему ограничениям и доставляет экстремальное значение целевой функции. Так, в управлении цехом может ставиться целью достижение максимального выпуска продукции при заданных ограничениях на ее себестоимость и качество, на производственные мощности, ресурсы сырья, энергии, рабочей силы. Тогда целевая функция должна выражать количественную связь между интенсивностью выпуска и затратами технологических факторов производства. В виде функции тех же факторов должны быть заданы ограничения. Оптимальным будет такое управление, при котором целевая функция достигает максимума. По-иному будет ставиться задача на минимум себестоимости продукции. Таким образом, оптимизация управления требует:

1. выбора и формулировки целей управления и в соответствии с ними формирования критерия оптимальности;

2. учета ограничений, определяемых конкретными условиями управления: по ресурсам, результатам, качеству, надежности, времени и т. д.

Термины по теме:

1. Звено (отдел) - это организационно обособленный, самостоятельный орган управления, выполняющий определенные функции управления. Связи между звеньями одного уровня иерархии называются горизонтальными и выражают отношение взаимодействия (координации).

2. Степень централизации (децентрализации) управления. Система управления называется централизованной, если принятие решений осуществляется только в центральном (старшем) органе системы. Центральный орган управления имеет право распоряжаться всеми материальными, финансовыми и людскими ресурсами системы, принимать решения по целеполаганию, перераспределять ресурсы из одной части системы в другую, координировать деятельность всех ее частей.

3. Система управления называется децентрализованной, если решения принимаются отдельными элементами системы независимо от других элементов и не корректируются центральным органом управления. Децентрализованная система обладает тем преимуществом, что в ней органы управления максимально приближены к объектам управления.

4. Делегирование полномочий - передача части функций и прав принятия решений нижестоящим системам управления. Используется для разгрузки центра, повышения оперативности и качества управления.

5. Норма управляемости - число непосредственных подчиненных, которыми может эффективно управлять один руководитель.

6. Норма управляемости - число непосредственных подчиненных, которыми может эффективно управлять один руководитель.

7. Уровень (ступень) иерархии - это группа звеньев, в которых ЛПР имеют одинаковые полномочия. Связи между уровнями иерархии называются вертикальными и выражают отношение подчинения нижних уровней верхним.

8. Функциональная структура –классическая при которой создаются звенья, соответствующие одноименным функциям управления (планирование, контроль, учет, анализ и др.).

9. Линейная структура - все элементы находятся на прямой вертикальной линии подчинения, от верхнего до нижнего уровня. Каждый уровень управления подчиняется вышестоящему.

10. Линейно-штабная структура - это сочетание линейной и функциональной структур. В линейной структуре у ЛПР создается одна или несколько групп подчиненных управленцев одного уровня иерархии, отвечающих за отдельные функции управления.

11. Проектная (программно-целевая) структура - это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи, образуется внутри функционального подразделения.

12. Матричная структура - представляет собой комбинацию двух видов деления: по функциям и по продукту. В ней имеется двойное подчинение: руководителю отдела (функциональная линия) и руководителю проекта. Руководитель проекта определяет, что и когда должно быть сделано, а руководители подразделений - каким образом должна быть выполнена эта работа.

13. Количественная характеристика, позволяющая объективно сопоставлять результаты управления, достигаемые различными способами, называют критерием качества или эффективности управления, а при возможности единой количественной оценки затрат и результатов - критерием оптимальности.

Вопросы к теме:

1. Понятие организационной структуры: характеристики

2. Виды организационных структур: функциональная структура, линейная структура, линейно-штабная структура, проектная (программно-целевая) структура, матричная структура.

3. Характеристика: критерий качества.

4. Целевая функция.

Литература по теме: