|

| ||||||

|

| |||||

|

Глава 1. Водоросли (ALGAE) 1.1. Общая характеристика Существующие ныне и ранее жившие на Земле растения очень разнообразны и относятся к царству растений (PLANTA), состоящего из двух подцарств. К подцарству низших растений (THALLOPHYTA) относят и мир водорослей (ALGAE), который занимает исключительное по своему значению место. Но понятие “водоросли” страдает большой неопределенностью, т.к., само слово означает лишь то, что это растения, живущие в воде. Однако не все растения, живущие в воде с точки зрения ботаников, являются водорослями. Примером тому вульфия, элодея, ряска, уруть, которые относятся к цветковым растениям. С другой стороны, значительное количество водорослей обитает на суше: камни, почва, деревья. Чем же эта группа отличается от других низших растений? 1. В морфологическом отношении всеобщим признаком водорослей является отсутствие расчлененности тела на органы. 2. Водоросли имеют хлорофилл, благодаря чему они питаются фототрофно. У фотосинтезирующих бактерий имеется бактериохлорофилл, но он не тождественен хлорофиллу. Таким образом, водоросли это низшие, т.е. слоевцовые растения, содержащие в своих клетках хлорофилл и живущие преимущественно в воде. Наука, изучающая эту группу растений, называется альгологией. Водоросли, несмотря на однотипную среду обитания, очень сильно отличаются между собой: по набору пигментов; цвету; форме и количеству хлоропластов (хроматофоров); запасным веществам; по строению жгутикового аппарата; жизненным циклам и другим второстепенным особенностям. Исходя из этого, различают следующие отделы водорослей:

1. Сине-зеленые Cyanophyta 2. Красные Rhodophyta 3. Пирофитовые Pyrrophyta 4. Золотистые Chrysophyta 5. Желто-зеленые Xanthophyta 6. Диатомовые Bacillariophyta 7. Бурые Phaeophyta 8. Эвгленовые Euglenophyta 9. Зеленые Chlorophyta 10. Харовые Charophyta

В научной литературе до настоящего времени не умолкают споры о классификации водорослей. В особенности спорен вопрос о сине-зеленых, т.к. это прокариоты. Нарекание вызывают и остальные отделы. Несмотря на исключительное многообразие водорослей в разных отделах встречаются аналогичные типы организации. Т.е. существует несколько типов морфологической дифференциации таллома:

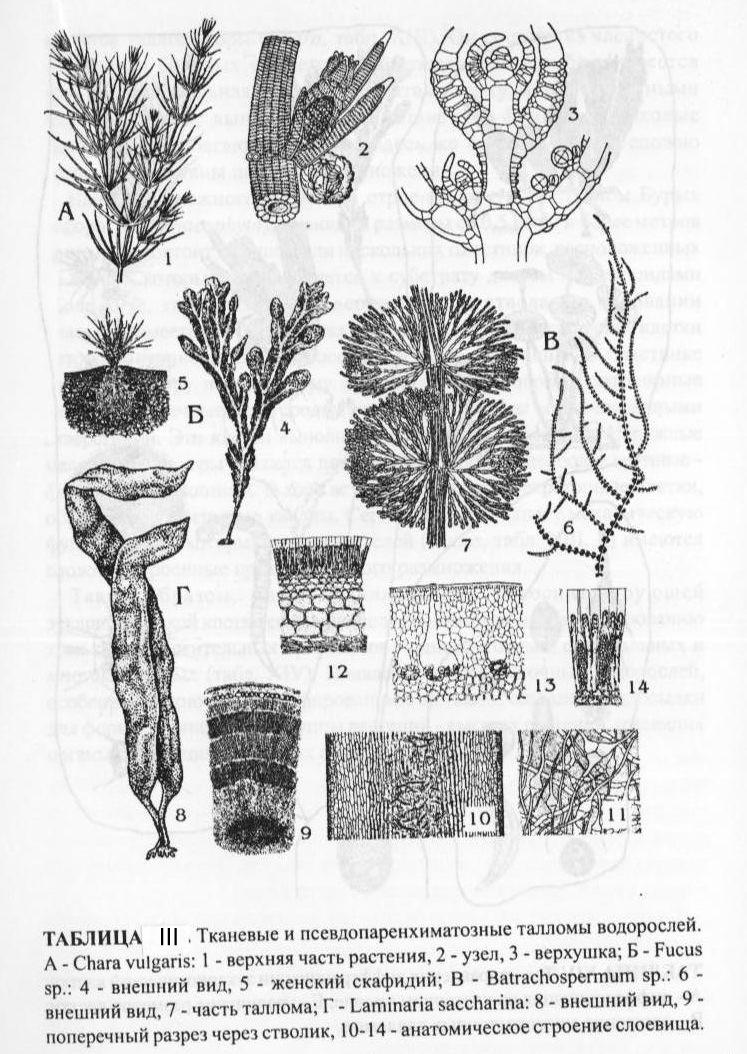

ТИПЫ ТАЛЛОМОВ Водоросли имеют очень разнообразные типы талломов, как по сложности, так и по морфологии (табл. I). Монадный – одноклеточные организмы с плотной оболочкой, имеющие 1, 2 или несколько жгутиков, с помощью которых они активно двигаются (хламидомонада, хромулина, картерия, гетерохлорис). Водоросли монадной структуры могут образовывать колонии (эудорина, синура). У выше организованных водорослей монадной структурой обладают лишь клетки, служащие для размножения (гаметы, зооспоры). Амебоидный (ризоподиальная) – это одноклеточные организмы, лишенные твердой оболочки тела и постоянной формы. Такие организмы выпускают цитоплазматические отростки (псевдоподии) и совершают ползающие движения. Псевдоподии часто бывают длинные и тонкие и отсюда другое их название – ризоподии (хризамеба, хризидиаструм – золотистые водоросли, пирофитовые - динамебидиум, желто-зеленые - гетерохлорис). Амебоидную структуру считают наипростейшей и первой при возникновении клеточной жизни. Но другие начальным звеном эволюции водорослей считают монадную организацию. Коккоидный. Эта организация характерна отдельным клеткам снабженным твердой оболочкой и не способных к активным движениям. Форма их клеток необычайно разнообразна: хлорелла, навикуля, десмидиум, циклотелла. Коккоидная структура черезвычайно широко распространена у водорослей, а у диатомовых она является единственной. На основании коккоидной структуры стало возможно возникновение многоклеточных талломов. Клетки коккоидной структуры могут объединяться в колонии и ценобии (коластрум). Пальмелоидный (капсальный). Это определенное количество неподвижных клеток, погруженных в общую слизистую капсулу, но независимых друг от друга. Связь эта чисто механическая и между клетками нет цитоплазматических нитей (тетраспора, глеокапса, гидрурус). Ценобиальный. Это структура состоит из постоянного для каждого вида количества клеток, сросшихся своими оболочками (табл. II,В). Клетки могут быть неподвижными (педиаструм, сценедесмус) и подвижными (гониум, пандорина). Колониальный. Этот тип таллома характеризуется тем, что между его монадными клетками появляются цитоплазматические тяжи (плазмодесмы) и наблюдается специализация клеток на вегетативные и генеративные (вольвокс, плевдорина). Нитчатый (трихальный). Это простейшая форма многоклеточных организмов (табл. II,В). Таллом этих водорослей состоит из множества клеток, расположенных в нить, т.е. друг над другом и связанных с помощью пор и плазмодесм. Нити могут быть простые (осциллятория, ривулярия – сине-зеленые; улотрикс) и разветвленные (фетамнион, бульбохета, кишечница). В нити клетки обычно одинаковые кроме базальной, с помощью которой происходит прикрепление к субстрату. Деление клеток происходит в поперечном направлении. Разнонитчатый (гетеротрихальный). Это усложненный вариант нитчатой структуры, для которой характерно два типа нитей: стелющиеся по субстрату и отходящие от них – прямостоячие. Т.е., иными словами, горизонтальные и вертикальные (эктокарпус, дипохлониум, сфацелярия – бурые, золотистые, зеленые, красные). Пластинчатый (тканевой). Структура характеризуется многоклеточным слоевищем в форме пластинок, состоящих из одного, двух или нескольких слоев клеток. Образование их всегда начинается с нити и происходит в результате поперечного и продольного деления (ульва, алария, порфира).

Харофитный. Эта структура свойственна только представителям отдела харовые. Характеризуется крупными многоклеточными слоевищами линейно-членистого строения, состоящими из главной оси с отходящими от них мутовками и ризоидами (хара, нителла). Сифональный. Это особый тип неклеточного строения (табл. II,Б). Отличительной чертой его является отсутствие внутри слоевищ клеточных перегородок, т.к. организм увеличивает свои размеры не делясь. Поэтому часто талломы крупных размеров (несколько десятков см.) и имеющие значительную внешнюю расчлененность, формально представляют собой одну клетку с большим количеством ядер и других органоидов (ботридиум, бриопсис, каулерпа, кодиум, ацетабулярия). Т.о., тело водорослей в разных отделах имеет сходные типы строения. Такой эволюционный параллелизм объясняется следующими причинами: 1. сходными условиями существования; 2. легким переходом одной формы в другую. И эти виды талломов водорослей могут быть 4 степеней сложности (т.е. вообще известных для живых организмов): 1. одноклеточные (монадный, коккоидный, амебоидный); 2. колониальные (пальмелоидный, ценобиальный); 3. многоклеточные (нитчатый, разнонитчатый, пластинчатый, 4. неклеточные (сифональный).

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ Клетка – основная структурная единица всех живых организмов, в том числе и водорослей. Форма их чрезвычайно разнообразна: округлая, полулунная, кубическая, звездчатая, таблитчатая и т.д. Размеры варьируют от долей микрометра (сине-зеленые) до нескольких десятков см. (хара). Клеточная оболочка. У водорослей в отличие от высших растений встречаются клетки, содержимое которых окружено лишь мембраной (организмы с монадной организацией: дуналиелла – зеленые водоросли, охромонас – золотистые водоросли). Клетки эвгленовых и перидиней покрыты тонкой пелликулой. Прочнее, чем пелликула – тека (диатомовые, золотистые), напоминающая панцирь. У большинства же водорослей кнаружи от плазмалеммы находится клеточная оболочка, которая удачно сочетает защитную и опорную функцию с ростовыми процессами. Они могут быть первичными и вторичными. Клеточные оболочки весьма разнообразны по строению, химическому составу, плотности, толщине. Самые толстые клеточные стенки имеют покоящиеся клетки. У активно делящихся клеток оболочки тонкие первичные. В химическом отношении основой оболочки является белково-углеводный компонент, т.е. по сравнению с клетками цветковых растений происходит сдвиг в сторону увеличения белка. Состав полисахаридов в клеточных стенках водорослей весьма разнообразен. Так у вольвокса, гематококка, акросифонии отсутствует целлюлоза. У кладофоры, эндогониума вместо целлюлозы хитин. Нередко в толще клеточной оболочки присутствуют добавочные компоненты: Si, Ca CO3, альгиновая кислота, лигнин, кутин (хара). Цитоплазма у большинства водорослей расположена тонким слоем. В ней хорошо различимы все органоиды, в том числе и хлоропласты. Хлоропласты (хроматофоры) водорослей имеют разный уровень организации от морфологически неоформленных, т.е. неотделенных от цитоплазмы мембраной (сине-зеленые), до типичных хлоропластов (зеленые). Они отличаются большим разнообразием по форме, числу в клетке, местоположением и даже внутреннему строению. У зеленых и красных водорослей оболочка хроматофора двумембранная; у пирофитовых и эвгленовых – трехмембранная; у диатомовых, бурых, золотистых, желто-зеленых – четырехмембранная. Расположение тилакоидов также варьирует: у красных водорослей тилакоиды расположены поодиночке; у криптофитовых сгруппированы по двое; у пирофитовых, эвгленовых, диатомовых, бурых, золотистых, желто-зеленых – по три; у зеленых водорослей может содержаться от двух до двадцати. В последнем случае тилакоиды тесно прижаты друг к другу, укорачиваются и эти стопки называются гранами. В мембранах тилакоидов содержится зеленый пигмент хлорофилл в нескольких формах - это a, b, c, d, e, а также пигменты каротиноидной группы (каротины, ксантофиллы), фикобиллины и др. Они обеспечивают разнообразную окраску водорослей, поглощение определенного спектра солнечного света, возможность обитания на различных глубинах, тип запасного вещества. Запасные питательные вещества у разных групп водорослей образуются разные: у зеленых это крахмал, у бурых - полисахарид ламинарин, у красных – багрянковый крахмал, эвгленовых – парамил, у хризомонад – липиды, у сине-зеленых – гликоген. Только у зеленых водорослей запасные питательные вещества (крахмал) откладываются в матриксе хроматофора между ламелами и вокруг пиреноида, у всех остальных водорослей они откладываются в цитоплазме. Пиреноиды это плотные образования белковой природы. Только сине-зеленые водоросли не содержат пиреноиды. Строма пиреноида плотнее стромы хроматофора и там могут быть тилакоиды, которые продолжаются в хроматофоре. Обычно пиреноиды расположены в хроматофоре, реже выступают из него (бурые водоросли). Пиреноидов в хроматофоре может быть один, два и более (до нескольких десятков – кладофора, спирогира). Хроматофоры часто являются систематическим признаком, поскольку форма их может быть самой разнообразной. Это чашевидная (хламидомонада), лентовидная (конъюгаты - плеуротениум), в виде незамкнутого кольца (улотрикс), спиральная (спирогира), пластинчатая (пеннатные диатомеи), звездчатая (зигнема), дисковидная и зерновидная формы (харовые, бурые, красные, некоторые зеленые водоросли). В подвижных клетках зеленых водорослей присутствует один хлоропласт. У других отделов их бывает 50 – 80, а в старых - до 300 (эвгленовые, динофлагеляты). Ядро в клетке как правило одно, но бывает 2, 3, десятки (кладофора) и сотни (водяная сеточка). Форма, размеры и местоположение ядра в клетке сильно варьируют. Ядра могут быть мелкие (1 – 10 мкм.) и гигантские (до 2см. – ацетабулярия). Вакуоли складируют питательные вещества и участвуют в осморегуляции. В клетке их может быть множество мелких или одна крупна центральная. Но у некоторых жгутиковых клеток и подвижных диатомей содержится особый тип вакуолей – пульсирующие, способные попеременно сокращаться и расширяться. Они удаляют из клетки излишки воды и экскретируют вещества. В клетке они то появляются, то исчезают. Своеобразную группу вакуолей составляют газовые вакуоли, которые присутствуют в клетках сине-зеленых водорослей. Они заполнены газом, что уменьшает удельный вес водоросли. Это позволяет им подниматься в верхние слои водоема. Но их биологическое значение до конца не выяснено, т.к. эти вакуоли встречаются и у глубоководных водорослей, где, казалось, они не нужны. Предполагается, что у этих организмов происходит внутриклеточное брожение и газ, выделяющийся при этом, изолируется в вакуолях. Стигма (глазок). У подвижных или утративших подвижность клеток на переднем конце тела имеется красное или оранжевое пятно. Это скопление большого количества каротина. У зеленых, золотистых и бурых водорослей стигма располагается в хроматофорах, а у других (эвгленовые) за его пределами вблизи от двигательного аппарата клетки. Стигма служит для восприятия светового раздражения в процессах фототаксиса. Жгутики и реснички обуславливают подвижность клеток. Реснички это многочисленные короткие образования, совершающие энергичные колебательные движения. Жгутики - длинные малочисленные образования с меньшей частотой биения. Среди водорослей чаще всего встречаются формы 1-, 2-, 4-, 8-жгутиковые. Жгутики могут быть одинаковыми и разными: изоконтные и гетероконтные (одинаковой длины и разной); изоморфные и гетероморфные (одинакового и разного внешнего вида). Несмотря на простоту внешнего облика, все эти структуры имеют очень сложное строение и состоят из микротрубочек. А у основания каждого жгутика в клетке лежит базальное тело.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ Размножение - это воспроизведение себе подобных. Совершается посредством вегетативного, бесполого и полового размножения. ВЕГЕТАТИВНОЕ размножение самое древнее. Его еще считают бесполым размножением, осуществляемого частями материнского организма. Для водорослей характерны следующие типы вегетативного размножения. Деление клетки надвое. Характерно для одноклеточных организмов. В результате материнская особь исчезает. Фрагментация – отделение части таллома от материнского растения или распад материнского таллома на отдельные части (фрагменты) с последующим их самостоятельным ростом и размножением. Сюда же относится размножение с помощью стелющихся побегов, от которых отрастают новые слоевища (красные, бурые, зеленые, харовые водоросли). С помощью почек и клубеньков. Характерно для водорослей с высокой степенью дифференциации таллома. На слоевище образуются клубеньки (хара) или почки, которые отпадают и прорастают (сфацелярия). Это стадии, в виде которых водоросли могут перезимовывать, а потом из них прорастают новые растения (харовые). С помощью акинет. Это отдельные, округлившиеся с запасом питательных веществ и толстостенными оболочками клетки, на которые распадается нитчатый таллом водорослей. В состоянии акинет водоросли переживают неблагоприятные условия (улотрикс, кладофора). БЕСПОЛОЕ размножение происходит с помощью спор (неподвижные) и зооспор (подвижные). Эти структуры мелкие, покрыты лишь мембраной и могут быть как диплоидными, так и гаплоидными. Споры образуются или в обычных клетках, не отличающихся от остальных, или в особых клетках – спорангиях, выполняющих функцию образования спор. В спорангиях может образоваться от одной (эндогониум) до нескольких сотен спор (кладофора). ПОЛОВОЕ размножение происходит путем слияния двух специализированных гаплоидных клеток (гамет) или клеток, ведущих себя как гаметы, с образованием диплоидной зиготы. У водорослей встречаются следующие типы полового размножения. Хологамия (гологамия) – слияние двух вегетативных одинаковых одноклеточных организмов (как правило, жгутиковых). Конъюгация – соединение содержимого двух вегетативных безжгутиковых клеток (спирогира, космариум). При этом между клетками образуется конъюгационный канал. Автогамия - особый способ полового размножения, в котором участвует одна родительская особь (диатомовые водоросли). При этом ядро материнской клетки делится редукционно. Из четырех образовавшихся гаплоидных ядер два дегенерируют, а два оставшихся сливаются, образуя диплоидное ядро. Гаметогамия. Гораздо чаще половое размножение связано с дроблением содержимого клеток и образованием в них специальных половых клеток – гамет, которые в дальнейшем попарно сливаются между собой. Это гаметогамия. Образуются гаметы в специальных вместилищах – гаметангиях. Число гамет колеблется от одного до сотен. Известно три типа гаметогамии. Изогамия – слияние двух подвижных внешне неотличимых (одинаковых) гамет. Гетерогамия (анизогамия) – сливаются подвижные гаметы неодинакового размера. Оогамия – слияние крупной неподвижной яйцеклетки (женская половая клетка) с мелким, снабженным жгутиком сперматозоидом (мужская половая клетка). Яйцеклетки образуются в женских половых органах – оогониях. Сперматозоиды в мужских половых органах – антеридиях. Растения, производящие гаметы могут быть обоеполыми – гомоталличными, а также раздельнополыми – гетероталличными. После слияния гамет диплоидная зигота одевается оболочкой. Иногда оболочка очень толстая и тогда зигота впадает в период покоя, длящийся до нескольких месяцев. И первые проявления ее роста состоят в редукционном делении ядра, после чего образуются зооспоры. Другие прорастают без периода покоя и из зиготы вырастают новые диплоидные слоевища.

ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ У ряда водорослей органы бесполого и полового размножения образуются на разных особях (ульва, ламинария, диктиота), а у других на одних и тех же (улотрикс, водяная сеточка). В первом случае развитие идет с чередованием поколений. Поколение, производящее споры называется спорофитом. Поколение, производящее гаметы называется гаметофитом. Если же гаметы и споры образуются на одном индивидууме, то чередования поколений не происходит, а наблюдается лишь смена ядерных фаз. Особь является гаметоспорофитом. Исходя из этого у водорослей различают три типа цикла развития (жизненного цикла). Гаплонтный. Вегетативная особь является гаплоидным организмом (гаплобионтом или гаплонтом). В жизненном цикле диплоидна лишь зигота. Ее прорастание сопровождается редукционным делением. Диплонтный. Вегетативная особь является диплоидным организмом (диплобионт или диплонт). Гаплоидная фаза представлена лишь гаметами, перед образованием которых происходит редукционное деление. В обоих случаях чередования поколений не происходит, а наблюдается лишь смена ядерных фаз. Антитетический. Вегетативная особь существует в двух фазах – гаплоидной и диплоидной. На гаплоидном гаметофите без участия мейоза формируются гаметы. После их слияния образуется диплоидная зигота, которая без редукционного деления прорастает в диплоидный спорофит. В его клетках происходит редукционное деление с образованием гаплоидных спор (зооспор, апланоспор), вырастающих в гаметофиты. Т.о., при этом цикле развития происходит чередование поколений – гаметофита и спорофита. Если гаметофит и спорофит имеют одинаковый внешний вид, то они считаются изоморфными поколениями (ульва, диктиота), если же их морфологический облик различается, то данные поколения гетероморфные (ламинария, батрахоспермум). Значит, антитетический цикл развития может быть двух типов: с изоморфной сменой поколений и гетероморфной сменой поколений. У водорослей в ходе развития, как со сменой поколений, так и без нее, у отдельных стадий происходит изменение числа хромосом вследствие редукции (мейоза), которая может быть следующих типов. Спорическая – мейоз происходит перед образованием спор. Они гаплоидные и их них прорастают гаплоидные гаметофиты (эктокарпус, ламинария, ульва). Гаметическая - мейоз происходит перед образованием гамет. Все остальные стадии диплоидные (фукус). Зиготическая - мейоз происходит в зиготе, и образуются гаплоидные зооспоры или предростки (улотрикс, спирогира, хара). Соматическая – мейоз совершается в вегетативных клетках, как правило, верхней части таллома (празиола черешчатая).

СРЕДА ОБИТАНИЯ В зависимости от условий обитания и образа жизни водоросли подразделяют на следующие экологические группы: планктонные (микроскопические взвешенные в воде), бентосные (донные, прикрепленные к грунту), наземные, почвенные, горячих источников, снега и льда и т.д. Морские планктонные – диатомовые (хетоцерос, планктониелла, талассиозира), пирофитовые (динофизис, гониаулакс), охрацеум. Пресноводные планктонные – вольвокс, хламидомонада, гониум, анабена, микроцистис, табеллярия, эвглена. Морские бентосные – фукус, ламинария, алария, саргассум, падина, ульва, кишечница. Пресноводные бентосные – хара, нителла, улотрикс, кладофора, зигнема, батрахоспермум, колеохете. Однако не все водоросли живут в воде. Значительное количество их обитает на суше: камни, почва, деревья. Наземные водоросли – некоторые виды хлореллы, хлорококка, плеврококка, глеокапсы; трентеполия; фричиелла. Почвенные водоросли – виды ностока, хламидомонады и хлореллы; микроколеус; формидиум. Водоросли горячих источников – виды ностока, осциллятории, мастигокладуса, формидиума (сине-зеленые водоросли). Водоросли льда и снега – хламидомонада снежная (красный снег), рафидонема снежная (зеленый снег), гленодиниум

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ Употребление в пищу. Морские водоросли вполне питательный продукт из-за высокого содержания углеводов. Это ламинария (морская капуста), алария, ундария, порфира (морской салат), ульва (зеленый морской салат), красная родимения, некоторые виды ностока, спирулина, анфельция, гелидиум, гляцилярия, филлофора. Их едят в свежем и консервированном виде. Добавляют в суп, мясо, рыбу, рис. Употребляют в кондитерских изделиях – засахаренные, в пастилах, в конфетах (мармелад). Добавляют в мороженое, сыры, хлеб. Из водорослевой муки изготовляют различные печенья. Ядовитых форм среди водорослей нет, поэтому не годятся в пищу лишь грубые и невкусные. Употребление в медицине. Водоросли обладают лечебными и диетическими свойствами. Они применяются против желудочно-кишечных расстройств, явлений склероза, рахита, зоба. Очень богаты витаминами А, В1, В2, В12, С, D. Большое содержание йода, брома, мышьяка, калия, натрия и других элементов. Использование в промышленности. Широкое применение имеет агар (красные и бурые водоросли) в бумажной промышленности для придания бумаге плотности и глянца. Он используется для отделки тканей, для получения клея. Клей добавляется в штукатурку, цемент и прочим строительным материалам. Особо ценным клеем является альгин и его соли. В громадных количествах используется слизистое углеводное вещество агар (кантен) в научно-исследовательской работе в качестве твердой среды для культивирования микроорганизмов. Кроме того, из морских водорослей получают ряд высокоценных продуктов – спирт, уксусную, молочную и другие органические кислоты, манит, ацетон, эфиры и т.д. Известны породы под названием диатомит (горная мука, кизельгур), состоящие на 50 – 80 % из панцирей диатомовых водорослей. Они очень легкие, пористые и рыхлые. Применяются как полировочный и шлифовальный материал, для тепловой и звуковой изоляции, как фильтрующее вещество в пищевой, химической и медицинской промышленности. Для очистки сточных вод – вольвоксовые, эвгленовые, диатомовые, сине-зеленые. Использование в сельском хозяйстве в качестве удобрений (детрит, илы, сапропели – диатомовые, зеленые, золотистые), кормов, добавок к пищевому рациону животных. Использование в научно-исследовательских целях в качестве объектов исследования: хлорелла, сценедесмус, хара, ацетабулярия. | ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||