|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Лекция 5Тема: Анализ флоры Дагестана Вопросы: 1. Методы изучения флоры 2. Общая схема анализа флоры 3. Систематический анализ флоры Дагестана

1. Методы изучения флоры. Сложный рельеф горных территорий, разнообразие естественных препятствий с одной стороны, и особая сложность и мозаичность растительного покрова, быстрота смен экотопов, пестрота и динамичность фитоценозов – с другой, определяют значительную специфику флористических исследований в горах. Фактически любое исследование флоры горных территорий не может вестись иначе, как сочетанием маршрутного метода и метода выборочных проб флоры (Юрцев, 1982а). Помимо традиционного маршрутного метода, в исследовании как горной, так и равнинной флоры используется картографический метод (исследование территории по картам растительности, почв и т.д.). При исследовании флор низменности (равнин) актуален и метод «конкретных» флор (Юрцев, 1974). Выбор методов исследования определяется конкретными задачами исследователя. Экспедиционными маршрутами должны быть охвачены все участки исследуемого района. В ходе маршрутных исследований выделяются временные стационары, от которых предпринимаются радиальные экскурсии. Во время экспедиций ведутся дневники фенологических исследований, осуществляется сбор гербарного материала, а также фотографируются редкие и эндемичные виды растений и отдельные фитоценозы. В дневниках фенологических наблюдений указываются даты, географическая привязка местности, количество собранных видов, краткая характеристика сообществ и их распределение на территории исследования. Облегчает задачу здесь наличие полевой гербарной тетради, заполненной по стандартному образцу (табл. 2). Частота маршрутной сети зависит от практических возможностей исследователя (размер территории, доступность местности), а также от специальных задач исследования и вклада предшественников. Изучение флоры любой территории начинают с проведения путем наблюдения в природе и сбора гербария. Виды растений обладают различной ритмикой жизни, имеют разные формы развития. Одни из них начинают вегетацию весной и заканчивают осенью. Другие начинают развитие осенью, бывают зелеными в зимний период и заканчивают вегетацию весной и в начале лета. Сбор гербария в природе необходимо проводить во все сезоны и со всей площади, покрытой растительностью. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы пересечь все растительные пояса для обеспечения полноты выявления флоры. В разные сезоны проводят повторные посещения тех же участков (весной, летом и осенью). Собранные в полевых условиях растения складывают в гербарные папки, в которых растения менее повреждаются при транспортировке. Большие растения складывают N образно и, таким способом, доводят до стандартного размера гербарного листа (41Х29 см).

Таблица 2 Заполнение полевой гербарной тетради

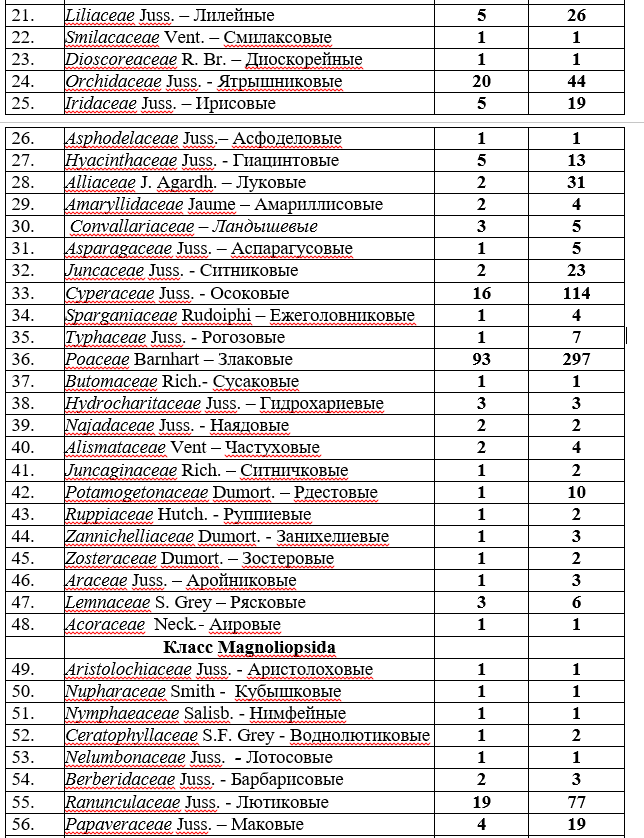

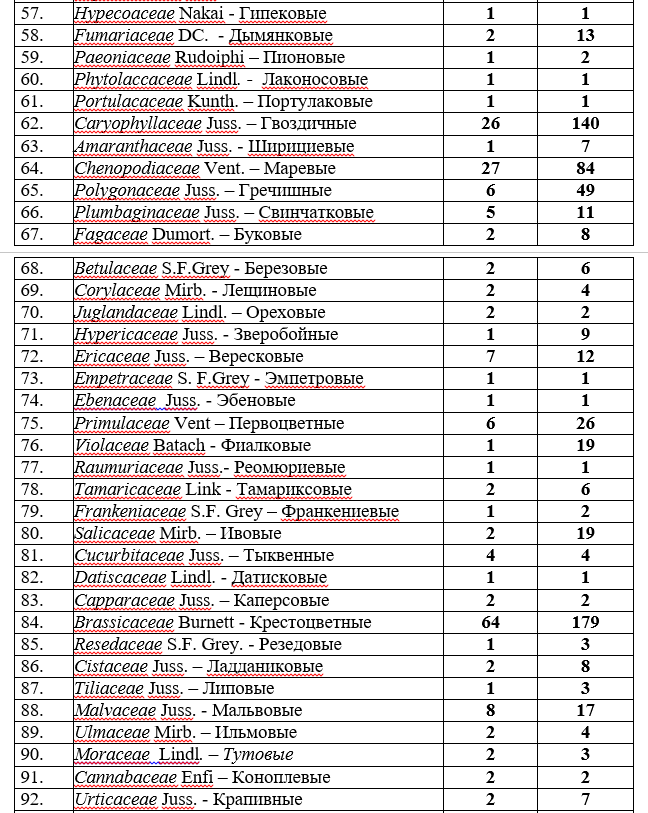

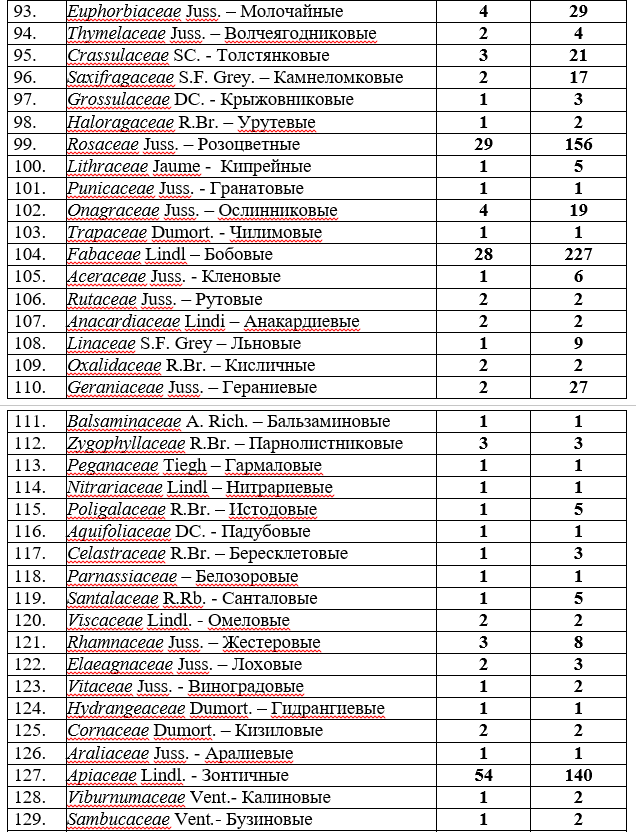

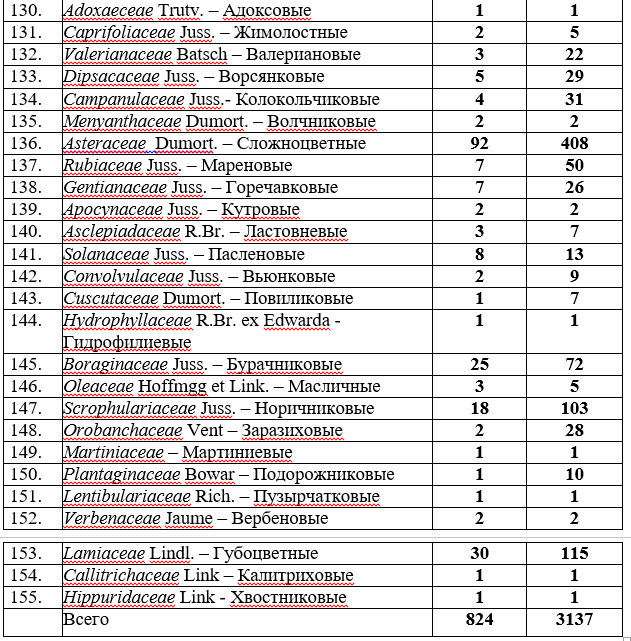

Травянистые растения собирают целиком несколько экземпляров. Выкопав растение, удаляют почву с корней, собранные растения складывают между двойными газетами в пресс (гербарная сетка) до следующей процедуры обработки. Собранные с мезофильных сообществ виды растений (влажный лес, луг, водно-болотные угодья) обрабатывают, то есть меняют газеты, утром и вечером. Ксерофильные виды (степные, нагорно-ксерофитные, песчаные и др.) обрабатывают один раз в течение двух дней. Гербарные прессы вывешивают на хорошо проветриваемом месте. Собранные растения иногда извлекают из пресса для правильного размещения на листе, для чего распрямляют цветки, листья и т.п. При этом избегают положения частей растения друг на друга. Более длинные растения разрезают по частям, после чего его закрывают и второй половиной газеты. Крепко прессовав, чтобы не сморщилось оставляют до окончательной сушки, периодически меняя газеты. После окончания сушки в лабораторных условиях гербарные образцы монтируют на стандартные гербарные листья путем нашивания. В правом нижнем углу гербарного листа наклеивают этикетку, на котором записывается географический пункт (место сбора), растительное сообщество (фитоценоз), в котором собрано растение, отмечается дата сбора и имя сборщика (Клейн, Клейн, 1974; Скворцов, 1977). Собранный материал в лабораторных условиях подвергается камеральной обработке: высушивают и определяют точное название видов растений, принадлежность к определенной систематической группе. В ходе определения растения и при их анализе необходимо пользоваться определителями: Косенко (1970); Гроссгейм А.А. (1936-1948, 1949), Львов П.Л. (1960); Лепехина А.А. (1971); Галушко (1980-1983), Флора Кавказа (7тт), Флора СССР (30тт). В дальнейшем составляются сводные списки собранных растений, где для каждого растения отмечают жизненные формы (биоморфы) по Серебрякову (1962) или по Раункиеру (1934), фитоценотическая принадлежность, указывают ареалы распространения по Гроссгейму (1936) или по Портениеру (2000). Особый акцент делается на редких, эндемичных и реликтовых видах. Приводятся также сведения об использовании дикорастущей флоры местным населением. Сводный список дается как приложение к дипломной работе. Оценка таксономического (систематического) разнообразия флоры. По соотношению роли разных семейств, родов и видов учитываются во флоре исследуемых территорий, как отделы высших сосудистых растений, так и многовидовые, маловидовые и одновидовые семейства и роды, что позволяет конкретизировать флористическую структуру района исследования. Списки семейств в таблицах приводятся по системе Энглера (1966) или А.Л. Тахтаджяна (1987). Биоморфный анализ флоры. Относящиеся к различным типам жизненных форм растения распределяются по системе К. Раункиера (1934) или Серебрякова (1962). По системе Раункиера основным признаком, на котором базируется выделение жизненных форм, служит положение почек возобновления по отношению к поверхности почвы и перенесению растением неблагоприятного времени года, которые отражают климатические особенности того или иного района. По данной системе различают 5 типов жизненных форм (фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, криптофиты, терофиты). По системе жизненных форм Серебрякова выделяются следующие типы биоморф: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарнички, лианы, эпифиты, многолетние корневищные травы, многолетние стержнекорневые травы, двулетники, однолетники и пр. Флороценотический анализ. Под флороценозом (растительное сообщество) понимается закономерное сочетание видов, сложившиеся: 1) в результате взаимоотношений между видами, 2) приспособлений к условиям данной среды и 3) связанные с историей данной территории и ее флоры; как следствие – они являются достаточно устойчивыми. Каждое растительное сообщество, достаточно сформировавшееся, имеет определенный флористический состав, структуру и физиономию (Алехин, 1950). Виды растений, входящие в состав флоры Дагестана формируют разнообразные растительные сообщества, объединенные в: лесной, луговой, кустарниково-опушечный, нагорно-ксерофитный, степной, псаммофитный, петрофитный, сорный, галофильный и т.д. Географический анализ. Неотъемлемой составляющей анализа флоры является выделение географических элементов, т.е. подразделение исследуемой флоры на группы видов, имеющих сходное распространение. Общепринятой классификации географических элементов нет. В настоящее время считается устаревшей классификация географических элементов А.А. Гроссгейма (1936). Им выделено для Кавказа 7 типов ареалов: бореальный, древний, кавказский, ксерофильный, пустынный, степной, адвентивный, которые подразделяются на 17 классов и 77 групп (основные и переходные). Существует еще множество классификаций ареалов, но для кавказской флористической провинции более подходящей является система географических элементов Н.Н. Портениера (2000), система эта не общепризнанна и требует поправки и доработки. Кроме перечисленных флористических сведений приводятся анализы эндемиков, реликтов и краснокнижных (охраняемых) видов. Выявляется генофонд полезных растений, и систематизируются сведения, касающихся полезных свойств дикорастущих растений. Сравнительный анализ флор дается на основе статистических обработок и математических формул. 2. Общая схема анализа флоры. Флора, как и любое другое природное явление, обладает определенными признаками, характеризующими ее как таковую и могущими сопоставляться друг с другом при ее сравнительном изучении. Важнейшим признаком любой флоры является ее видовой состав. Учет видов, произрастающих на определенной территории, представляет необходимую основу каждого флористического исследования. В мировой флористической литературе не существует единого «рецепта» анализа флоры, поскольку, многие региональные особенности флоры требуют специальных приемов для их отражения. Тем не менее, основные разделы такого анализа, как правило, повторяются в работах, посвященных рассмотрению флор самых разных природных районов. Это в первую очередь касается таких вопросов как: общая оценка богатства флоры; оценка таксономического разнообразия флоры и самобытности ее на уровне вида, рода, семейства; изучение в данной флоре различных географических, географо-генетических, экологических, биологических и ценотических групп видов или элементов; сравнение с другими флорами). Однако, подход разных авторов к выделению групп очень не одинаков. Выделяя флористический анализ из общего описания растительного покрова, нельзя упускать из виду, что понятие «флора» относится к тому же природному объекту, что и понятие «растительный покров», отражая одну из сторон этого объекта – качественное разнообразие слагающих его элементов (видов). Соответственно, анализ флоры есть качественный анализ растительного покрова на уровне вида и выше стоящих таксономических единиц. Любая флора неразрывно и многогранно связана с территорией, отражая своим составом, как ее современные природные условия, так и ее прошлое. Причина известного консерватизма флоры коренится в жизненной «цепкости» видов, в их способности удерживаться в новой ландшафтной обстановке, занимая все доступные виду экологические ниши, при этом многие виды переходят в реликтовое состояние. Все это делает флору важнейшим источником наших знаний о прошлом территории исследовании и состава ее растительного покрова (Вульф, 1941; Толмачев, 1970, 1986; Юрцев, Семкин. 1890; Юрцев, 1982 а). 3. Систематический анализ флоры Дагестана. Флора Дагестана, насчитывает в своем составе 3134 видов высших растений, относящихся к 824 родам и 155 семействам, шести отделов (исключая мохообразные) (Муртазалиев, 2009). По видовому составу во флоре доминирует отдел покрытосеменные растения, на долю которых приходится 98% или 3075 видов. Остальные три отдела споровых (плаунообразные, хвощеобразные и папоротникообразные) и отдел голосеменные растения вместе взятые составляют всего 2% (62 вида). Такое соотношение споровых, голосеменных и покрытосеменных растений характерно для флоры Кавказа (Гроссгейм, 1936) и в целом для Голарктики (Тахтаджян, 1978). Двудольные преобладают над однодольными по видовому и родовому составу в 3,5 раза, что считается нормальным для флоры Дагестана и Кавказа (Лепехина, 2002). Соотношение отделов флоры Дагестана дается в таблице 3

Таблица 3 Систематическая структура флоры Дагестана

В семействе хвощевые (отдел хвощеобразные) 7 видов, а плауновые и плаунковые (отдел плаунообразные) включают по 2 вида. Отдел папоротникообразные, представленный одноименным классом, объединяет 10 семейств, 41 вид и составляет 1,3% от всей флоры республики (табл. 4). Голосеменные растения объеденены в два отдела сосновые и гнетовые, в общем сюда относятся 10 видов (0,4% от всей флоры республики). Покрытосеменные растения включают 107 семейств, из которых однодольные представлены 31, а двудольные 138 семействами. В целом данный отдел доминирует по количеству видов (3075). Это 98% от всей флоры республики. На долю крупнейших (ведущих) 10 семейств, содержащих в своем составе более 100 видов, приходится 59,9%, т.е. чуть больше половины всей флоры, или 1879 видов, относящихся к 450 родам. Доминирует во флоре Дагестана семейство сложноцветные, включающий в свой состав 408 видов. Семейство злаковые, с общим количеством видов 297, находится на втором месте, о чем свидетельствует близость исследуемой флоры с бореальной. Семейство бобовые (227) выходит на третье место в общем спектре крупнейших семейств. Хочется заметить, что расположение злаковых после сложноцветных характерно для флоры Северного Кавказа (Галушко, 1976), а бобовых – для флоры всего Кавказа (Гроссгейм, 1936). Известно, что в северокавказских флорах бобовые, как правило, занимают 3-4 места, причем их роль возрастает с запада на восток. Богатая видовая насыщенность данного семейства во флоре Дагестана связана с высоким полиморфизмом в родах астрагал, люцерна, клевер и др. О средиземноморском влиянии свидетельствует большая роль крестоцветных (179) и губоцветных (144), которые отличаются большим разнообразием на Кавказе. Участие данных семейств, как и предыдущего во флоре Северного Кавказа усиливается с запада на восток. Существенную роль губоцветных во флоре Дагестана можно объяснить сухим, жарким климатом и наличием каменистых и известняковых субстратов, где представители данного семейства находят для себя самые благоприятные условия существования. Вклад семейства розоцветные, разнообразно представленного во флоре бореальных областей, и в нашем случае довольно высок – 156 видов и 5-е место в спектре. В спектрах крупнейших семейств флоры Кавказа, особенно в высокогорных его областях и северокавказских регионах солидное положение занимает гвоздичные (5-8 место), что связано с присутствием полиморфизма в родах гвоздика, качим, ясколка. Это семейство в общем спектре занимает 6 место, включает 140 видов флоры республики. Обычно во флорах Северного Кавказа, семейство зонтичные по численности видов превышает семейство норичниковые (Середин, 1987). Аналогичную картину можно наблюдать и во флоре Дагестана. Первое включает 140 видов (7 место), второе – 103 (10 место). Следует отметить, что в северокавказских флорах семейство осоковые занимает 9-10 - место, в отличие от бореальных (3-4 место). Во флоре республики это семейство занимает предпоследнее 9 место, с количеством видов 114, что говорит о сухости климата территории республики. Следовательно, спектр крупнейших семейств флоры Дагестана в общих чертах типичен для кавказских флор, но в то же время обладает особенностями, обусловленных древнесредиземноморским и, в меньшей степени бореальным влиянием. Свойственное каждой флоре распределение видов между систематическими категориями высшего ранга А.И. Толмачев (1974) назвал систематической структурой флоры. Для разных флор существуют свои особенности в систематической структуре. В сравнительных целях обычно используют спектры 10-15 ведущих семейств. Этот набор включает в себя (для умеренных областей) более половины видового состава флоры и весьма четко характеризует принадлежность флоры к определенной флористической области. По мнениию некоторых исследователей (Толмачев, 1974; Шмидт, 1974, 1980), систематическая структура флоры в меньшей степени, чем другие флористические показатели, зависит от площади и неполноты инвентаризации сравниваемых флор. Обладая известной консервативностью, систематическая структура достаточно крупных равновеликих флор в пределах одной и той же флористической области имеет сходный характер. Мелкие флоры, сохраняя характерные для флористической области особенности систематической структуры в целом, отличаются большой изменчивостью флористических спектров. По мнению основателя сравнительной флористики А. Декандоля (1855), с которым соглашаются и другие исследователи (Толмачев, 1970, 1974, 1986; Камелин, 1973 и др.), чем богаче видами флора, тем больше количество семейств следует учитывать, чтобы была охвачена половина ее видового состава. И наоборот, чем беднее состав флоры, тем меньше число семейств содержат половину ее видового состава. Во флоре Кавказа (Гроссгейм, 1936) 10 крупнейших семейств включают в себя 62, 1% видового состава. Этот показатель немного ниже для флор Северного Кавказа – 59- 60% (Галушко, 1976) и Предкавказья (Иванов, 1998) – 57,9%. Для сравнения укажем, что в Арктике на долю первых 5 семейств приходится от 45 до 52% всего состава флоры, для флор Средиземноморских областей этот показатель для 10 ведущих семейств равен 53,3% (Толмачев, 1970, 1986). На долю крупных семейств (содержащих в общем спектре от 51 до 100 видов) приходится 7,4% или 233 вида. Таких семейств всего 3. Это маревые (84), лютичные (77) и бурачниковые (72 вида). В целом на долю крупнейших и крупных семейств (от 51 и выше видов) во флоре Дагестана приходится 67,3% или 2112видов. Средних семейств, включающих от 11 до 50 видов, во флоре Дагестана 28, они объединяют 664 вида (21,3%), относящихся к 137 родам. На долю 76 мелких семейств (от 2 до 10 видов) флоры Дагестана зарегистрировано 10,2% (или 320 видов), которые относятся к 128 родам. Семейств одновидовых – 38. Это всего лишь 1,2% от всей флоры республики (табл. 4,5). Таблица 4 Таксономический состав флоры Дагестана

В Дагестане встречаются 25 крупнейших рода (содержащих в своем составе более 20 видов) (табл. 6). Наиболее представительными по содержанию родов являются многие ведущие семейства, такие как: сложноцветные, злаковые, зонтичные, губоцветные, бобовые и др. Одновидовых родов на территории Дагестана - 399, остальные 37 родов содержат от 2 до 20 видов. Среди последних можно выделить такие роды как колокольчик, фиалка, подорожник, рдест, содержащие более 10 видов. Показательными являются не только крупные, но и некоторые мелкие и даже сверхмалые роды, например бук, дуб, граб, береза, сосна, представители, которых занимают значительные пространства и являются ценообразователями в соответствующих фитоценозах. Таблица 6 Крупные роды флоры Дагестана

По А.И. Толмачеву (1986), общая численность видов, произрастающих в пределах изучаемой территории, не является прямой функцией богатства флоры. Видовое же богатство конкретных флор Кавказа увеличивается с запада на восток и с повышением высоты над уровнем моря. Таким показателем может служить видовая насыщенность (количество видов на единицу площади). Для флоры Дагестана она равна 14 вида на 1 км2. Уровень видового богатства флоры республики определяется целым комплексом факторов, важнейшими из которых являются: степень фитоценотической гетерогенности территории, географическое его расположение, геологические факторы (характер рельефа, высота над уровнем моря, состав коренных пород и пр.), климатические и эдафические условия. Другим показателем оригинальности флоры служат автохтонные и аллохтонные тенденции, которые отражают соотношение числа видов в родах (родовой коэффициент). Чем больше среднее число видов в родах, тем сильнее будут выражены автохтонные процессы в становлении флоры, а низкое значение этого показателя свидетельствует о ее аллохтонном развитии и большей роли миграционных процессов. Считается, что меньший родовой коэффициент свойственен флорам, сформировавшимся в условиях однообразного климата и рельефа (Галушко, 1976), а более высокий – флорам, прошедшим длительный путь развития в разнообразных физико-географических условиях (Иванов, 1998). Родовой коэффициент флоры Дагестана равняется 3,8. Причем этот показатель неодинаков для рахных территорий Дагестана. Родовой коэффициент горной части намного выше, чем низменности, о чем свидетельствует молодость флоры равнинного или низменного Дагестана. Если сравнить родовой коэффициент флоры Дагестана с другими сопредельными территориями увидим следующую картину: Ставропольских высот равняется 2,5 (Иванов, 2004); Центральное Предкавказье – 2,1 (Чимонина, 2004). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||