|

| |||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

|

Занятие 2Тема 2. Клетка – элементарная структурно-функциональная единица живых организмов

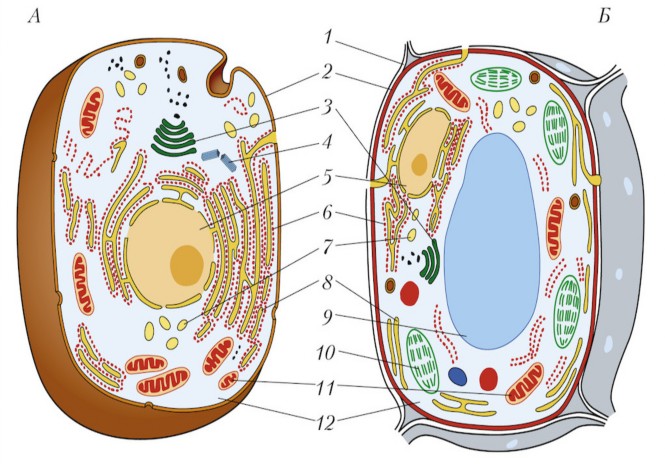

Клетка представляет собой основную структурную и функциональную единицу живого организма. У одноклеточных она осуществляет все функции, свойственные целому организму: питания, дыхания, накопления и выделения продуктов жизнедеятельности, размножения и т.п. У многоклеточных каждую из этих функций выполняют соответствующие комплексы клеток, т. е. ткани и органы. По форме клетки могут быть овальные, удлиненные, шарообразные, звездчатые и т.д. Величина клеток также разнообразна и колеблется от нескольких микрон до нескольких десятков сантиметров. Клетка состоит из мембраны (оболочки), цитоплазмы, и (у эукариотических организмов) ядра. Растительная клетка с внешней стороны имеет клеточную стенку (оболочку). Клетки без оболочки называются протопластами. Оболочка у молодых клеток состоит из целлюлозы, гемицеллюлоз и пектиновых веществ. По мере роста и специализации клеток она пропитывается лигнином (одревеснение), суберином (опробковение), кутином (кутинизация), инкрустируется солями кремниевой кислоты (минерализация). Цитоплазма с наружной стороны покрыта мембраной (плазмалеммой) и состоит из жидкого матрикса (гиалоплазмы, или цитозоля), органоидов и включений. Гиалоплазма содержит различные высокомолекулярные соединения и обладает свойствами коллоидного раствора (может обратимо переходить из состояния золя в гель). Цитоплазма в живой клетке может перемещаться вдоль клеточных стенок вокруг центральной вакуоли (круговое движение цитоплазмы) либо отдельными тяжами, пересекающими полость клетки (струйчатое движение). К основным органоидам эукариотической клетки относятся ядро,эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, пероксисомы, лизосомы, пластиды, вакуоли, цитоскелет, рибосомы, клеточный центр. Количество и состав их зависят от таксономического положения, специфики жизнедеятельности клетки и ее возраста.

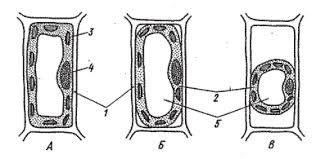

Работа 1. Определение функциональной активности клетки методом плазмолиза Оборудование и реактивы: предметные и покровные стекла, пипетки, скальпели, препаровальные иглы, фильтровальная бумага, дистиллированная вода, 10% раствор NaCl или 1 М раствор сахарозы, луковица. В молодой растительной клетке содержатся мелкие вакуоли, заполненные клеточным соком (раствором углеводов, белков, органических кислот и их солей, аминокислот, алкалоидов, гликозидов, пигментов и других веществ). В зрелых клетках вакуоли сливаются и образуют одну крупную центральную вакуоль, заполненную содержащим антоцианы и окрашенным в розово-фиолетовый цвет клеточным соком и окруженную мембраной (тонопластом), а цитоплазма располагается тонким постенным слоем. Для работы надо вырезать небольшой кусочек сочной чешуи лука, снять препаровальной иглой (или скальпелем) верхнюю (с выпуклой стороны) кожицу (эпидермис) и перенести ее наружной стороной кверху в каплю воды на предметном стекле. Препарат покрыть покровным стеклом, рассмотреть под микроскопом при малом увеличении и зарисовать несколько клеток. Затем препарат расположить так, чтобы в поле зрения оказались четко различимые клетки, и перевести микроскоп на большое увеличение. Вокруг клеток различимы светлые серые полоски – оболочки (клеточные стенки). В бесцветной цитоплазме заметны ядра с 1-2 ядрышками. На приготовленном препарате можно изучить разные виды плазмолиза (рис.2). Для этого около одного края покровного стекла наносят каплю гипертонического 10 %-го раствора NaCl (или 1 М раствор сахарозы), а с другого кладут полоску фильтровальной бумаги. Через некоторое время раствор поваренной соли заменит воду под покровным стеклом и в микроскопе даже при малом увеличении можно заметить, что протопласт отошел от оболочки. Явление отхождения протопласта от клеточной стенки при погружении клетки в гипертонический раствор называется плазмолизом Связано это с тем, что водный потенциал плазмолитика выше водного потенциала клетки, что вызывает выход воды из клетки и уменьшение объема вакуоли. Если протопласт отходит от оболочки в уголках клетки, наблюдается уголковый плазмолиз, затем связь протопласта с ней сохраняется лишь в некоторых местах судорожный плазмолиз. Через несколько минут протопласт полностью отделяется, округляется и располагается в середине клетки или возле одной из ее стенок (выпуклый плазмолиз). Пространство между протопластом и оболочкой заполняется плазмолитиком. Если плазмолизирующий раствор оттянуть фильтровальной бумагой и заменить его водой, то произойдет обратное явление – деплазмолиз.

Задание 1. Изучить строение клеток эпидермиса сочной чешуи лука в норме и в состоянии плазмолиза, выполнив работу 1. Зарисовать клетку, увиденную под микроскопом, в состоянии тургора и разной степени плазмолиза. Зарисовать строение клетки сочной чешуи лука (рис. 3). Сделать подписи к рис. 3 (обозначить оболочку, цитоплазму, ядро, ядрышки, вакуоли). Сделать выводы.

Задание 2. Изучить строение животной и растительной клетки (рис. 4) и перерисовать их изображение. Определить структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 2. Клетки эпидермы сочной чешуи лука репчатого

Рис. 3. Схематическое изображение плазмолизированной клетки

Рис. 4. Строение животной (А) и растительной (Б) клетки

Задание 3. Пользуясь текстом и собственными знаниями, заполните таблицу 2. Обратите внимание на тип питания, особенности метаболизма, деления, поглощения веществ.

Таблица 2. Особенности растительной и животной клеток

При разработке содержания занятия использованы источники: 1. Дымшиц, Д.М. Общая биология: практикум / Д.М. Дымшиц и др. - М.: Просвещение, 2008. - 143с. 2. Иванов, В.Б. Практикум по физиологии растений / В.Б. Иванов, И.В. Плотникова, Е.А. Живухина (под ред. В.Б. Иванова). - М.: Академия, 2004. - 144с. 3. Тейлор, Д. Биология (в 3 т.) / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. - М.: Мир, 2005. – 454с.

| |||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | |||||||||||||||||||