|

| ||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||

|

Занятие 6

Тема 6. Наследственность и изменчивость Важнейшим свойством организмов является наследственность, т.е. способность передавать особенности строения и другие характерные особенности от поколения к поколению. Сохранение и наследственная передача признаков осуществляются благодаря двум фундаментальным генетическим процессам репликации ДНК (удвоению на основе матричного синтеза) и ее репарации (восстановление структуры, исправление ошибочных последовательностей нуклеотидов). Строение ДНК в виде двойной спирали идеально подходит для точного копирования последовательности ее нуклеотидов в других таких же молекулах. Наследственность и изменчивость обеспечивают непрерывность существования и историческое развитие живой природы. Свойство живых систем приобретать изменения и существовать в различных вариантах называется изменчивостью. Свойства наследственности и изменчивости проявляются на разных уровнях организации жизни. Так, на популяционно-видовом уровне наследственность проявляется в поддержании постоянного соотношения различных генотипов в ряду поколений организмов данной популяции (вида), а изменчивость – в наличии генетических различий между разными популяциями. На биогеоценотическом уровне сохраняются определенные соотношения разных видов организмов в биоценозе, но при этом в биоценозах могут появляться новые виды. В живой природе эти два фундаментальных свойства образуют неразрывное единство, этим достигается одновременно сохранение в процессе эволюции имеющихся биологически целесообразных качеств и возникновение новых, делающих возможным существование жизни в разнообразных условиях. Основоположником генетики науки, изучающей свойства наследственности и изменчивости, считают Г.Менделя, который впервые показал дискретную природу наследственности и сформулировал законы наследования признаков.

Работа 1. Решение задач по генетике Указания к решению задач. Доминантные признаки обозначаются прописными (большими) буквами (А, В, С), а соответствующие им рецессивные аллели – аналогичными строчными (малыми) (а, b, с). Скрещивание обозначают знаком умножения. Родительские организмы обозначаются латинской буквой Р (parente – родители), женский пол – знаком + (зеркальце Венеры), мужской пол > ( щит и копье Марса). Организмы, полученные от скрещивания особей с различными признаками, называются гибридами. Гибридное поколение обозначают буквой F (fillum - дети). Порядковый номер гибридного поколения обозначают цифровым индексом (первое поколение – F1, второе – F2 и т.д.). Решение задач необходимо начинать с записи условия задачи в виде схемы скрещивания с указанием только фенотипов родителей и гибридов. В конце задачи следует сформулировать ответ.

1. У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребенок с нормальным зрением. Какова вероятность появления в этой семье ребенка с дальнозоркостью, если известно, что ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения? 2. При скрещивании двухголовых и трехголовых драконов половина потомства всегда имеет три головы, а другая половина – две головы. Скрещивание двухголовых с одноголовыми дает всегда также половину потомков, похожих на маму, и половину, похожих на папу. Как наследуется признак «число голов» (если трехголовые имеют генотип АА)? 3. У морских свинок вихрастая шерсть (В) доминирует над гладкой, а черная окраска (С) над белой. В результате анализирующего скрещивания вихрастая черная самка дала потомство, состоящее из свинок с вихрастой шерстью, половина которых имела черную, а половина белую окраску. Определите генотип самки. 4. Женщина, отец которой был гемофиликом, вышла замуж за мужчину, отец которого также был гемофиликом. Каковым может быть состояние здоровье их детей? 5. Напишите генотипы родительских форм и схемы скрещиваний, при которых получаются следующие виды расщеплений по фенотипу: а) при моногибридном типе скрещивания: 3:1; 1:2:1; 1:1; б) при дигибридном скрещивании: 9:3:3:1; 1:1:1:1. 6. Соотнесите типы взаимодействия с аллельными (1) и неаллельными (2) генами: а) комплементарность; б) полимерия; в) доминирование; г) доминантный эпистаз; д) кодоминирование; е) рецессивный эпистаз; ж) неполное доминирование. 7. У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. Каких соотношений фенотипов можно ожидать в потомстве от следующих скрещиваний: а) Рогатого быка с гомозиготными комолыми коровами; б) комолого быка с рогатой коровой (известно, что в прошлом корова принесла от этого быка рогатого теленка); в) гетерозиготного комолого быка с гетерозиготными коровами. 8. У собак черная шерсть доминирует над коричневой, а коротконогость над нормальной длиной ног: а) при скрещивании дигетерозигот было получено 480 щенят. Сколько среди них черных с нормальной длиной ног и коричневых с нормальной длиной ног? б) Черный кобель с короткими ногами предназначен для продажи, но покупатель требует доказать, что он не несет генов длинноногости и коричневого цвета шерсти. Как это можно сделать? 9. При скрещивании растений ночной красавицы с красными и белыми цветками получаются растения с розовыми цветками. Определите соотношение фенотипических классов 160 растений, полученных при скрещивании двух сортов с розовыми цветками. 10. У человека группы крови (АВО) определяются тремя аллелями одного гена. Родители имеют I и III группы крови. Какие группы крови можно ожидать у их детей? 11. Какие группы крови могут быть у родителей, если ребенок имеет: а) I (0) группу крови; б) IV (АВ) группу крови? 13. У томатов ген, обеспечивающий красный цвет плодов, доминирует над геном желтой окраски. Какие по цвету плоды окажутся у растений, полученных от скрещивания гетерозиготных красноплодных растений с желтоплодными? Каковы их генотипы? 14. Женщина с длинными ресницами (доминантный признак), у отца которой были короткие ресницы, вступает в брак с мужчиной, имеющим короткие ресницы. Определите: а) вероятность рождения у них ребёнка с длинными ресницами; б) вероятность рождения ребенка с короткими ресницами. 15. У томатов красная окраска плодов доминирует над желтой, а гладкая кожица плодов доминирует над опушенной. Скрестили между собой гомозиготные растения томатов с красными и гладкими плодами с гомозиготным растением томатов с желтыми и опушенными плодами. Определите генотип и фенотип потомства.

Работа 2. Статистическое изучение изменчивости количественных признаков у растений

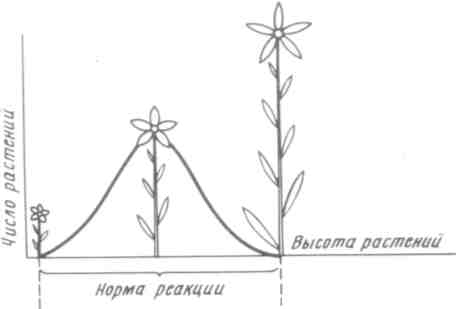

Изменчивость – это возникновение различий между организмами в пределах одного вида. Изменчивость создает многообразие форм, в результате чего на Земле может одновременно существовать большое число живых организмов. Задание 1. Для статистической обработки модификационной изменчивости строят вариационный ряд, ряд частоты встречаемости вариационного ряда и кривую вариационной изменчивости. Для этого на примере листьев одного растения следует: 1.Измерить длину (ширину) листовой пластинки. 2.Расположить данные в порядке возрастания или убывания признака. Совокупность вариантов, расположенных в определенной последовательности, составит вариационный ряд (рис. 11). Крайние варианты (лимиты) показывают, в каких пределах изменяется признак.

Рис. 11. Вариационный ряд

3.Большое количество вариантов, расположенных в один ряд, не дает возможности получить наглядную картину изменчивости признака. Поэтому строят ряд частоты встречаемости каждого варианта (f). Средние члены вариационного ряда встречаются чаще. Составить таблицу 8 из трех столбцов вертикальных граф. В одну вписать среднее значение вариантов (n), во вторую – частоту встречаемости вариантов (f). Таблица 8. Частота встречаемости признака «размер листовой пластинки» (пример)

4.Изобразить вариационный ряд графически. Для этого на оси абсцисс расположить значения вариантов, а по оси ординат – частоту встречаемости каждого варианта. При соединении всех точек линиями получается вариационная кривая (рис. 12). 5.Определить среднее арифметическое вариационного ряда.

Рис. 12. Вариационная кривая

При разработке содержания занятия использованы источники: 1. Дымшиц, Д.М. Общая биология: практикум / Д.М. Дымшиц и др. - М.: Просвещение, 2008. - 143с. 2. Ярыгин, В.Н. Биология (в 2-х т.) / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова (под ред. В.Н. Ярыгина). - М.: Высшая школа, 2006. - 448с.

| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||||||||||||||