| ||||||

|

| |||||

|

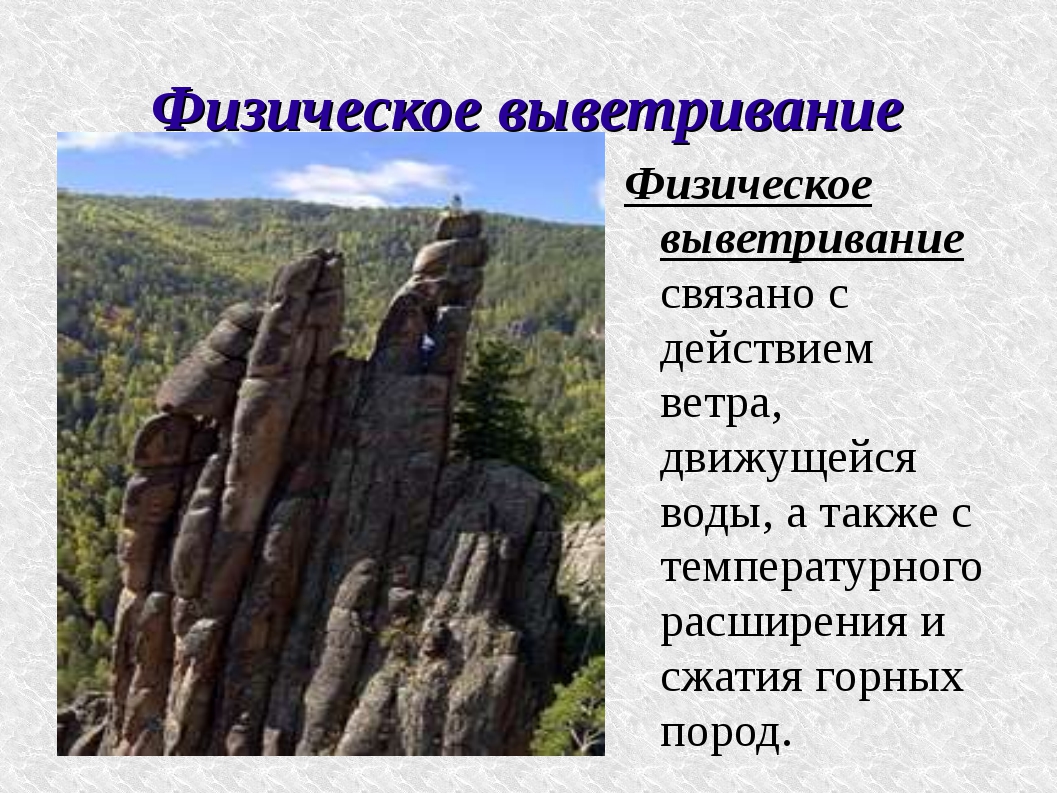

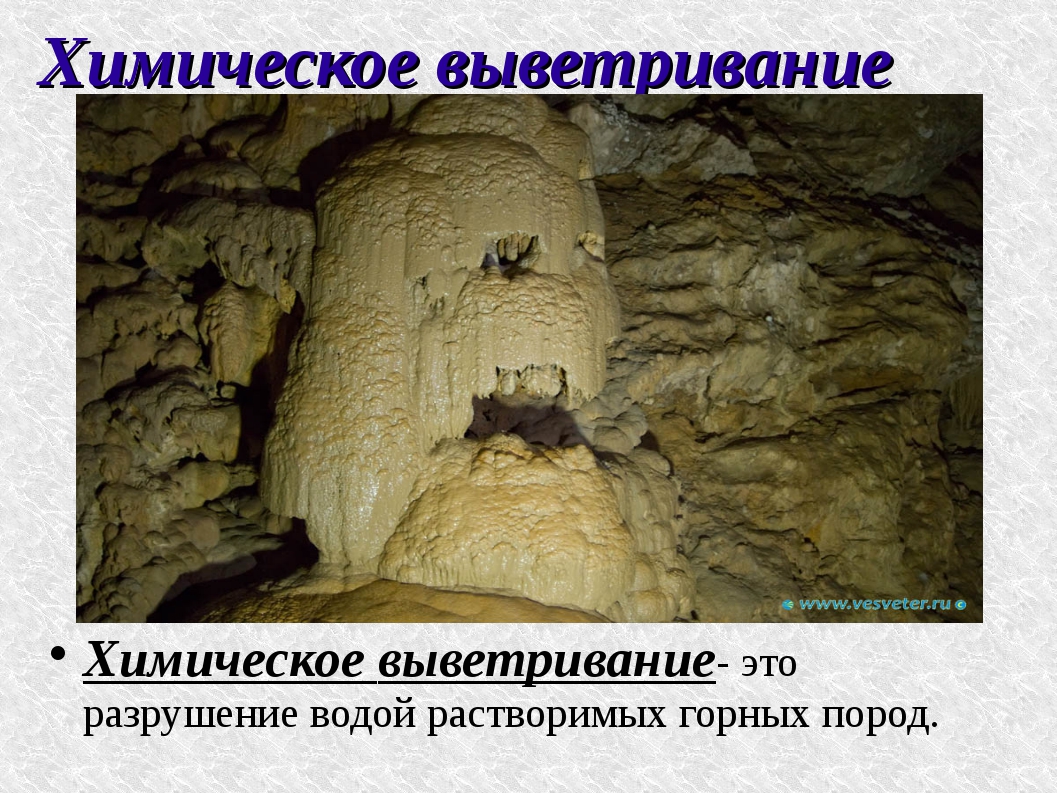

2. ВыветриваниеМного миллионов лет потребовалось для того, чтобы горные породы, покрывающие Землю, превратились в почву. Горные породы, из которых формируется почва, называют почвообразующими, или материнскими. Образование почв из горных пород происходит под воздействием двух процессов, протекающих на земной поверхности - выветривания и почвообразования. Выветривание - процесс разрушения горных пород. В зависимости от факторов, разрушающих горные породы, различают физическое, химическое и биологическое выветривание. Выветривание – это совокупность абиотических и биологических процессов разрушения и образования горных пород и слагающих их минералов под воздействием агентов атмосферы, биосферы, гидросферы в верхних слоях земной коры. Неотъемлемой частью выветривания горных пород являются процессы денудации – перенос продуктов разрушения в пониженные элементы рельефа под действием внешних сил (вода, ветер, тепло и т.д.). В результате этих процессов образуется кора выветривания мощностью от нескольких метров до десятков метров. Выделяют три вида выветривания: Физическое выветривание - это процесс механического дробления горных пород под воздействием, температуры, воды, ветра, не вызывающие изменение химического состава. В дневные часы солнечные лучи нагревают поверхностные слои горной породы, которые в ночные часы быстро охлаждаются, что приводит к образованию в них трещин. В образовавшиеся трещины попадает атмосферная влага, которая при замерзании увеличивается в объеме и раскалывает породу, Из - за физического выветривания горная порода разрушается на обломки различной величины, называемые рухляком.

Выветривание начинается с поверхности, здесь возникают большие градиенты суточных и сезонных температур. Постепенно выветривание захватывает более глубокие слои породы и затухает в поясе постоянных температур. Наиболее интенсивно оно протекает при больших амплитудах колебания температур; например, в жарких пустынях поверхность пород иногда нагревается до 60 - 70 СаСО3 + СО2 + Н2О Повышается растворимость минералов в воде, содержащей соли, особенно хлористые. Основная химическая реакция воды с минералами магматических пород – гидролиз приводит к замене катионов щелочных и щелочно - земельных элементов кристаллической решетки на ионы водорода диссоциированных молекул воды. Схематически эту реакцию для ортоклаза можно выразить так: K2Al2Si6O16 + 2H2O

Образующееся основание (КОН) обусловливает щелочную реакцию раствора, при которой происходит дальнейшее разрушение кристаллической решетки ортоклаза с отщеплением части кременезема и образованием каолинита, например H2Al2Si6O16 + nH2O

КОН при наличии СО2 переходит в форму карбоната: 2KOH + CO2 В результате гидролиза силикатов получаются новые продукты, химически более стойкие в термодинамических условиях поверхностного выветривания. С деятельностью воды связана также гидратация, то есть химический процесс присоединения частиц воды к частицам минералов, например: 2Fe2O3 + 3H2O Гидратация наблюдается и в более сложных по составу минералах – силикатах и алюмосиликатах. Она приводит к разрыхлению поверхности минералов, что обеспечивает в дальнейшем их взаимодействие с окружающим водным раствором, газами и другими факторами выветривания. Окисление – реакции, широко распространенная в зоне выветривания. Окислению подвергаются многочисленные минералы, содержащие закисное железо или другие способные к окислению элементы. Характерным примером окислительных реакций при выветривания может служить взаимодействие сульфидов с молекулярным кислородом в водной среде. Так, при окислении пирита наряду с сульфатами и гидратами окисей железа образуется серная кислота, участвующая в создании новых минералов: 2FeS2 + 7O2 + 2H2O 12FeSO4 + 6H2O + 3O2 2Fe2(SO4)3 + 9H2O

В процессе окисления изменяется первоначальная окраска горных пород, появляются желтые, бурые, красные тона. Сильно окисленные породы обычно приобретают землистое пористое строение (например, ферраллитная кора выветривания). В результате химического выветривания изменяются физическое состояние и разрушается кристаллическая решетка минералов. Порода обогащается новыми (вторичными) минералами и приобретает связность, влагоемкость, поглотительную способность и другие свойства. В преобразовании минералов в присутствии угольной кислоты большую роль играют реакции карбонизации (образование карбонатов) и декарбонизации (разрушение карбонатов). Биологическое выветривание связано с возникновением жизни на Земле. Микроорганизмы, постепенно изменяя химический состав горных пород, создают условия для произрастания низших растений (водорослей, мхов, лишайников). По сравнению с микроорганизмами они сильнее изменяют состав пород, накапливают органическое вещество и создают условия для поселения высших растений и животных организмов. Биологическое выветривание – это механическое разрушение и химическое изменение горных пород и минералов под действием организмов и продуктов их жизнедеятельности. В разрушении горных пород в поверхностных слоях земли активно участвуют живые организмы; нет часто абиотических (безжизненных) механических и химических процессов выветривания. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫВЕТРИВАНИЕ § Происходит под воздействием растительных и животных организмов. § Они поставляют в почву органические вещества.

При биологическом выветривании организмы извлекают из породы необходимые для построения своего тела минеральные вещества и аккумулируют их в поверхностных горизонтах породы, создавая условия для формирования почв. С поселением организмов на горной породе ее выветривание значительно усиливается. Корни растений и микроорганизмы выделяют во внешнюю среду углекислый газ и различные кислоты (щавелевую, яблочную, янтарную и др.), которые оказывают разрушающее действие на минералы. Нитрификаторы образуют азотную кислоту, серобактерии и тионовые бактерии – серную. Эти кислоты растворяют многие минеральные соединения и усиливают процесс выветривания. Доказано, что диатомовые водоросли, строя свой панцирь из кремнезема, способны разлагать алюмосиликаты. Слизистые выделения силикатных бактерий, близких к роду Meghatherium могут разрушать полевые шпаты. Грибы рода Penicillium выделяют вещество, которое разрушает первичные минералы. Значительное участие в биологическом выветривании массивных пород принимают лишайники, выделяя углекислоту и специфические кислоты. Лишайники разрушают породы как химически, так и отчасти механически проникновением гиф по плоскостям спайности внутрь зерен первичных минералов. Животные, как и растения, механически разрыхляют горные породы и своими выделениями способствуют их изменению. Характер разрушения при выветривании зависит от условий среды, в которой он протекает, от минералогического состава пород, в частности от содержания SiO2. Последнее может отразиться на составе продуктов выветривания. Так, при выветривании кислых пород образуются преимущественно пески и супеси, средних пород – суглинки и основных – тяжелые суглинки и глины. Разные породы и минералы обладают неодинаковой устойчивостью к процессам выветривания. Наиболее устойчивы метаморфические породы (например, кварциты), менее устойчивы осадочные. Больше всего подвержены выветриванию вулканические пеплы, отличающиеся высокой пористостью и содержанием минералов, легко поддающихся выветриванию (слюды др.). Из минералов наиболее устойчив к выветриванию кварц. Поэтому он накапливается в коре выветривания. Менее устойчивы к выветриванию минералы, в состав которых входят закисные формы железа. Промежуточное положение занимают полевые штаты. При выветривании наряду с разрушением первичных минералов образуются и вторичные минералы. Процессы выветривания зависят не только от характера и состава горных пород, но и от среды, в которой они протекают. Большое значение имеют концентрация и солевой состав растворов, реакция (величина рН), окислительно - восстановительные условия и т.д. Процессы выветривания в значительной степени обусловлены климатом. Интенсивность выветривания определяется главным образом температурой и количеством осадков. В условиях засушливого климата растворимые продукты выветривания накапливаются, в условиях влажного климата вымываются. Биологическое выветривание – процесс разрушения горных пород под действием живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. При биологическом выветривании процессы разрушения минералов протекают более интенсивно, поскольку увеличивается агрессивность среды. Корни растений, микроорганизмы выделяют во внешнюю среду СО2, кислоты: щавелевую, янтарную, яблочную и др. Нитрификаторы образуют азотную кислоту, серобактерии – серную. В результате разложения мертвых остатков растений и животных образуются агрессивные гумусовые кислоты и фульвокислоты. Многие виды бактерий, грибов, а также водоросли, лишайники могут усваивать элементы питания непосредственно из первичных минералов, разрушая их. Это и есть механизм первичного почвообразования. Почвообразовательный процесс начинается с того момента, когда на рухляке горной породы поселяются живые организмы и происходит накопление органического вещества. В результате жизнедеятельности поселившихся на породе живых организмов происходит использование основных (NPK) и других элементов питания и концентрация их в своем теле в форме сложных органических соединений. После отмирания живых организмов их органические остатки накапливаются в верхних слоях земной поверхности и служат источником питания и энергии для микроорганизмов. Часть остатков минерализуется и становится доступной для новых накоплений растений, часть – превращается в новые органические вещества и накапливается в виде гумуса. То есть, между живыми организмами и почвообразующей породой происходит круговорот элементов питания, который, по предложению В.Р. Вильямса, был назван малым биологическим круговоротом веществ. Накопление гумуса в верхних слоях и взаимодействия веществ с минеральной частью породы приводит к образованию особого природного типа - почвы. Гумус содержится только в почвах и отсутствует в почвообразующих породах. Таким образом, в основе почвообразовательного процесса лежит биологический круговорот веществ, благодаря которому почвообразующая порода приобретает качественно новое свойство – плодородие. Интенсивность выветривания определяется главным образом и количеством осадков. В условиях засушливого климата растворимые продукты выветривание накапливаются, в условиях влажного климата вымываются. Совокупность всех этих условий определяет качественную направленность общего процесса выветривания в связи с ней различают сиаллитный и аллитный тип выветривания. Сиаллитный развивается при умеренном климате со средним количеством осадков, образуются преимущественно вторичные алюмосиликаты и ферросиликаты. Аллитный получает развития в условиях влажного тропического климата, где интенсивно протекают гидролиз и образование гидратов окисей кремния, алюминия и железа. Таким образом в процессе выветривания горные породы подвергаются глубоким физическим и химическим изменениям, и порода приобретает ряд новых свойств, благоприятного для жизни растений. В результате выветривания плотная горная порода превращается в рыхлую состоящую из частиц различной величины, которые называются механическими элементами. Частицы близкие по размерам объединяются во фракции. В случае опускания земной коры и затопления ее морем происходит трансгрессия, т.е. наступления его на сушу. В случае же поднятия суши происходит регрессия или отступления моря. Горные породы и слагающие их минералы под воздействием климатических факторов, механических сил, воды, воздуха и микроорганизмов разрушаются, под влиянием физических и химических явлений. Совокупность процессов физического и химического разрушения и вида изменения горных пород под влиянием различных факторов называют выветриванием. В зависимости от характера сил, под влиянием которых горная порода разрушается и видоизменяется, различается выветривание физическое, химическое и биологическое. Хотя, такое подразделения условно, в природе чаще всего эти процессы одновременно разграничить их не всегда возможно. Для сведения, так при обычной температуре в трещинах размером в 1микрон (0,001мм) капиллярное давление достигает 1,5кг/ см2, а в трещинах – 150 кг/см2. Выветривание – механическое разрушение и химическое изменение горных пород и их минералов. Горизонты горных пород, где протекают процессы выветривания называются корой выветривания. В ней различают две зоны: зона поверхностного, или современного, выветривания и зону глубинного, или векового выветривания. Мощность коры современного выветривания, в которой может протекать почвообразовательный процесс колеблется от нескольких сантиметров до 2 - 10м. В процессе выветривания различают по преобладающему действию тех или других факторов три формы - физическое, химическое и биологическое: § физическое выветривание - это механическое раздробление горных пород и минералов без изменения их химического состава; § химическое выветривание - это процесс химического изменения и разрушение горных пород и минералов с образованием новых минералов и соединений; § биологическое выветривание - это механическое разрушение и химическое изменение горных пород и минералов под действием организмов и продуктов их жизнедеятельности. В разрушении горных пород в поверхностных слоях активно участвуют живые организмы: нет чисто абиотических (безжизненных) механических и химических процессов выветривания. Животные, как и растения, механически разрыхляют горные породы и своими выделениями способствуют их изменению. Сумма всех механических элементов <0,01 мм называют физической глиной, а сумму частиц >0,01 мм – физическим песком. Кроме того выделяют мелкозем – сумма частиц <1мм и почвенный скелет – сумма частиц >1мм. Камни и гравий представлены преимущественно обломками горных пород и реже отдельными минералами. В группе песка и пыли преобладают первичные минералы – кварц, полевые шпаты, слюды. Ил наряду с первичными содержит значительное количество вторичных минералов и гумус. Главная роль в физико - химических процессах, протекающих в почвах, принадлежит илистой фракции, особенно ее коллоидной части. Пылевые и песчаные фракции поверхностно пассивны. Илистая фракция имеет большое значение в создании почвенного плодородия: в ней сосредоточено больше всего гумуса и элементов зольного и азотного питания растений. Коллоидная часть этой фракции служит главным элементом почвенной структуры. Например, если чернозем типичный содержит физической глины 80%, или 45%, пыли (средней и мелкой) 35%, пыли крупной – 10%, песка- 10%. По количеству физической глины этот чернозем, относится к средней глины. Чернозем типичный будет называться по механическому составу среднеглинистый меньше 35%, - пылевато – иловатый, больше 45%. Первичные минералы сосредоточены преимущественно в механических элементах >0,001 мм, вторичные <0,001мм. В большинстве почв первичные минералы преобладают по весу над вторичными, за исключением ферраллитных почв, в которых первичных минералов часто меньше, чем вторичных. Соотношение первичных и вторичных минералов в почвообразующих породах и почвах изменяется в зависимости от механического состава. В песках в супесях преобладают первичные минералы, преимущественно кварц и полевые шпаты. Суглинистые почвы состоят из смеси первичных и вторичных минералов. В глинистых почвах больше всего вторичных минералов. Экспериментально доказано, что глинистые минералы участвуют в поглощении фосфора. | ||||||

|

| ||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||