Лекции

по эрозии почв для студентов 3 го курса

отделения почвоведения биологического факультета ДГУ.

Автор:

доцент кафедры почвоведения Галимова

У.М

Лекция

1.

Тема:

Особенности проявления эрозии в Дагестане и опыт борьбы с ней

Дагестан относится к району,

наиболее страдающему от эрозии. Очень сложное разнообразие

почвенно-климатических и геоморфологических условий способствовало тому, что

процессы эрозии здесь проявляются в самых разнообразных формах, нанося ущерб не

только сельскому хозяйству, но целому ряду других отраслей народного хозяйства

республики (К.К. Гюль и др., 1959; С.У. Керимханов, 1972; М.А. Баламирзоев и

др., 2008).

Это и понятно, т.к. более

60% территории республики соответствуют условиям, при которых рельеф

характеризуется уклонами, превышающими 2°, а склоны крутизной более 25°

составляют 37% (табл. 7).

При этом около 44% площади

Дагестана на каждом квадратном километре имеют овражно-балочную и речную сеть

более

В результате многолетнего

проявления эрозионных процессов 51% площади Республики Дагестан подвержено

водной и ветровой эрозии, из них в слабой степени эродированы 1,2 млн. га, в

средней степени - 0,8 млн. га, сильно - 0,6 млн. га, весьма сильно - 0,1 млн.

га. Суммарная площадь подверженных эрозии и эрозионно-опасных земель достигает

2,7 млн. га. Из этой площади водной эрозии подвержено 1,52 млн. га,

ирригационной эрозии - 210 тыс. га, дефляции в слабой степени подвержено около

460 тыс. га, в средней и сильной степени - 520 тыс. га (М.А. Баламирзоев и др.,

2008).

Чтобы представить себе

насколько интенсивно протекают процессы эрозии в Дагестане по сравнению с

другими районами России, достаточно знать, что для понижения поверхности

водосбора бассейна рек Сулака и Самура на

По данным

почвенно-эрозионных исследований Дагестанского НИИСХ (С.У. Керимханов, 1972,

1976; М.А. Баламирзоев, В.А. Белолипский,

1.1. Виды и формы проявления

эрозионных процессов

на территории Дагестана

Современное состояние

развития и распространения эрозии почв позволяет выделить на территории три

крупные зоны (таблица 8):

1. Зона проявления ветровой

эрозии;

2. Зона ирригационной эрозии

на орошаемых землях.

3. Зона водной эрозии на

склонах.

1.2. Зона проявления

ветровой эрозии

Ветровая эрозия или дефляция

широко развита на территории Терско-Кумской и очагами на Терско-Сулакской

низменности и на севере Приморской низменности во время штормовых ветров. В

полосе нижних предгорий ветровая эрозия наблюдается в засушливых долинах

Кар-Кар, Тишикли, Эки-Булак, Уллусув, Капчугайской на территории Буйнакского

района, в Параульской долине Карабудахкентского района и Миатлинской долине

Казбековского района.

В зоне ветровой эрозии

(площадь 976,1 тыс. га или 18,3% от территории Дагестана) площадь песков

составляет 327 тыс. га, из них 75% - заросшие, 20% - полузаросшие и 5% -

подвижные пески.

Площадь подверженных

ветровой эрозии почв и песков достигает 90%, в том числе среднедефлированные -

70%, сильно -20% (М.А. Баламирзоев, 2008).

Близкое расположение большей

площади песков к Каспийскому морю создает здесь значительные разности в

температурах воздуха над ними, что благоприятствует систематическому

возникновению и передвижению больших масс воздуха. Средняя скорость ветра на

территории зоны достигает 5...6 м/с. Особенно губительны здесь длительные восточные

ветры силой 15...20 м/с и выше, непрерывная продолжительность которых нередко

достигает 5...8 дней.

На Терско-Кумской

низменности в силу распространения здесь подвижных бугристых и барханных

песков, чередования их с легкосуглинистыми почвами, используемых в активном

хозяйственном обороте, а также наличие среди почв солончаковых пятен -

несколько осложняет специфику проявления эрозии в отдельных частях региона

(рис. 17).

Почвенно-эрозионные

исследования, проведенные на территории Терско-Кумской полупустыни, показали,

что в результате распашки целинных земель и внедрения чистых паров, происходит

резкое повышение дефляции, идет значительная потеря гумуса за счет его

минерализации и выдувание с мелкоземом.

Особенно сильно дефляция

проявляется на чистых парах, обработанных отвальными орудиями, где она

составляет 15,8 т/га, тогда как при плоскорезной и нулевой обработках не

превышает соответственно 3,6 и 2,7 т/га (Баламирзоев М.А.,

Ежегодно в течение 6...7

месяцев здесь находится свыше 2-х млн. овец. Многолетнее и бессистемное

использование пастбищ с большой перегрузкой отдельных массивов привело к

значительному истощению, изреживанию растительного покрова, ослаблению его

почвозащитной способности. При совместном воздействии засухи, выпаса овец и

ветров пастбища превращаются в подвижные пески и мертвые солончаковые блюдца.

1.3.

Зона проявления ирригационной эрозии

В районах проявления

ирригационной эрозии, которая охватывает всю площадь орошаемого земледелия по

Республике Дагестан и составляет 379 тыс. га, эрозия проявляется на площади 210

тыс. га (Баламирзоев М.А. и др., 2008).

В горах и предгорье около

60-80% орошаемых земель расположены на склонах крутизною более 1°, которые

также подвергаются ирригационной эрозии.

Не менее важными причинами

ирригационной эрозии являются применение несоответствующих рельефу способов

орошения и несовершенство техники полива. В настоящее время наиболее

распространены следующие способы орошения: по бороздам, напуском по полосам с

подачей воды сверху или сбоку и напуском без борозд и чеков. Полив зачастую

проводится завышенными нормами. На полосы в каждую секунду подается от 5 до

Недостаточная

спланированность поверхности орошаемых участков, наличие ложбин,

концентрирующих или ускоряющих сброс воды при поливе напуском, а при бороздовом

поливе вызывающих прорыв борозд, также способствуют смыву почвы.

В результате на поле

появляются мелкие борозды размыва, а на крутых склонах образуются иногда промоины

шириной до

При поливе по полосам и

диким напуском на сравнительно пологих склонах на старопахотных орошаемых

землях, размыв по временным оросителям образовал сеть хорошо выраженных

потяжин, где почва почти полностью смыта (Магарамкентский и Сулейман-Стальский

районы).

Происходит размыв и в

постоянной ирригационной сети, которая нередко имеет недопустимые уклоны. В

ряде мест, где реки врезаны глубоко, есть проблема сброса излишков оросительной

воды из-за большого перепада высот. Довольно активно растут овраги в местах

сбросов воды в Каякентском и Карабудахкентского районах.

Таким образом, интенсивной

ирригационной эрозии подвержены орошаемые земли при уклоне более 1...1,5°.

Темпы ирригационной эрозии значительно превышают интенсивность смыва,

вызываемого стоком осадков. За один полив при орошении сплошным напуском

кукурузы и садов, содержащихся под черным паром, смывается от 70 до 345 м3/га

почвы. При 2...3 кратном поливе за год со склонов крутизной более 4° смывается

слой почвы от 1,5 до

В северных равнинных районах

ирригационная эрозия в распределительной сети и на полях проявляется слабо

вследствие малых уклонов территории. По характеру проявления и интенсивности

ирригационной эрозии Терско-Сулакская низменность характеризуется

незначительным наличием уклонов и эрозионные процессы проявляются здесь в

основном в виде разрушения коллекторно-дренажной сети. Глубокие дрены, имеющие

незакрепленные откосы, нередко засыпаются в результате их обвалов.

В этой части зоны

ирригационной эрозии, основной мерой борьбы с эрозией является предотвращение

разрушительных процессов в коллекторно-дренажной сети, т.е. создание

эрозионно-устойчивой оросительной и мелиоративной сети, закрепление берегов,

создание откосов, чтобы свести до минимума разрушение. Эрозионно-опасные

участки целесообразно закрепить древесно-кустарниковыми насаждениями или

плитами.

Приморская низменность,

вследствие близкого расположения предгорий у Каспийского моря, характеризуется

наличием довольно ясно прослеживаемых древнекаспийских террас. Такой характер

рельефа благоприятствуют развитию процессов ирригационной и водной эрозии. И

действительно, здесь откосы террас почти повсюду прорезаны оврагами и балками.

Зачастую овраги образуются вследствие сброса излишков воды при орошении.

Однако главные причины

размыва почв кроются в несоблюдении элементарной техники полива: поливы с

большим расходом воды, нарезка поливных борозд с большими продольными уклонами,

значительная длина поливных борозд и т.д.

Одним из приемов борьбы с

ирригационной эрозией является капитальная планировка. Ее рекомендуется

проводить на территории с уклоном до 0,02. Кроме этого ежегодно необходимо

осуществлять эксплуатационную планировку полей.

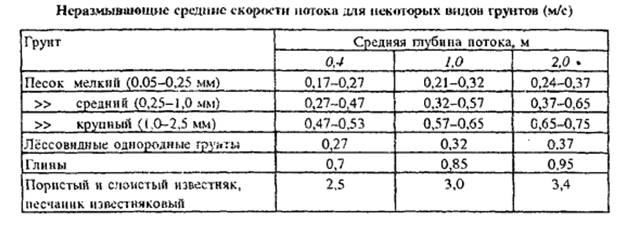

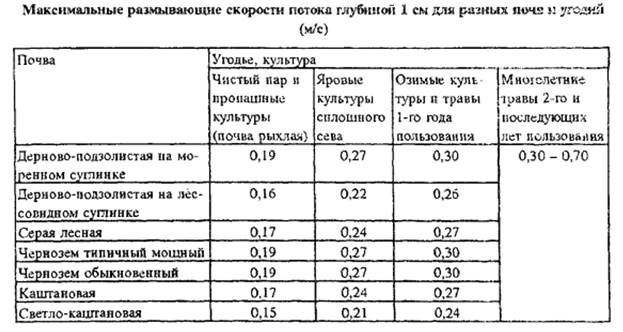

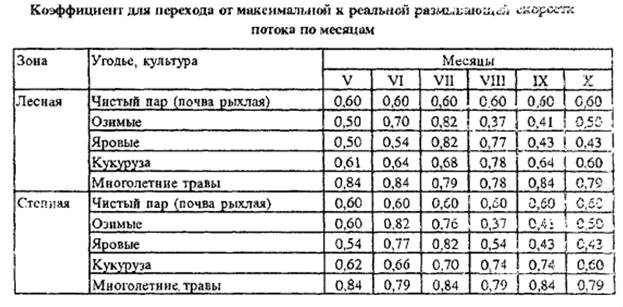

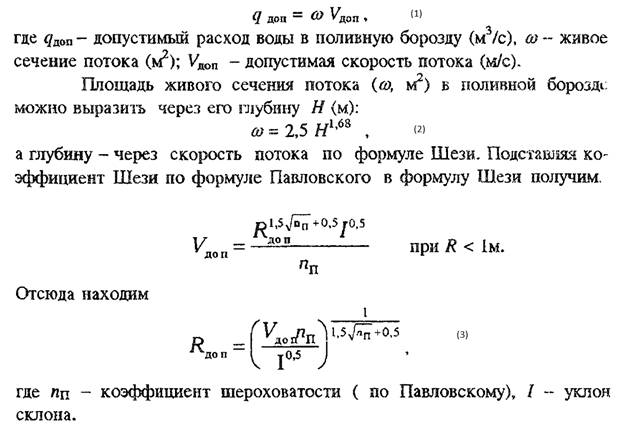

При поверхностных самотечных

способах орошения оросительные каналы необходимо нарезать с таким расчетом,

чтобы скорость воды не достигала критической и не приводила к их размыву.

Поэтому для песчаных, суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу

почв допустимой скоростью воды является соответственно: 0,3...0,7; 0,4... 1,2 и

0,7...1,2 м/с. В тоже время, не рекомендуется пропускать воду через каналы со

скоростью меньше 0,3 м/с, так как при этом наблюдается заиливание и зарастание

оросительной сети.

Решающее значение в

предупреждении ирригационной эрозии оказывает правильный выбор способа орошения

и техники полива. При поверхностном орошении на почвах со слабой

водопроницаемостью и небольших уклонах (< 0,002) полив можно проводить по

затопляемым бороздам. Его применяют на участках и с большим уклоном, но в этом

случае борозды необходимо нарезать поперек уклона. Длина борозд не должна

превышать 80-

На участках с уклонами от

0,002 до 0,1 и почвах, обладающих хорошей инфильтрацией, рекомендуется

проводить полив по проточным бороздам, длина которых в зависимости от

конкретных условий колеблется от 120 до

Положительный эффект в

борьбе с ирригационной эрозией оказывают агротехнические приемы: обработка

почвы, правильные севообороты и др. При этом особое внимание уделяется

культурам, способствующим сохранению и восстановлению структуры почвы и

повышению ее водопроницаемости.

И, наконец, необходимо чтобы

строительство оросительной системы сочеталось с мелиоративными мероприятиями. В

плане работ следует предусмотреть своевременный ремонт и очистку оросительной

сети.

При поливе дождеванием,

который является менее эрозионно-опасным, чем поверхностные самотечные способы

орошения, уменьшения ирригационной эрозии можно достигнуть за счет применения

дождевальной техники, обеспечивающей интенсивность дождя, соответствующую

впитывающей способности почвы, при которой подаваемая дождевальными аппаратами

вода впитывается сразу после попадания на поверхность поля без образования луж

или сплошного слоя. Для тяжелых почв допустимой является интенсивность подачи

воды 0,06...0,15 мм/мин, для средних 0,1 ...0,25 и легких - 0,15...0,45.

При поливе дождеванием

исключить эрозию можно тем же способами и приемами, которые применяются при

естественных дождях: применение севооборотов с полями многолетних трав, которые

улучшают почвенную структуру и ее водопроницаемость, а следовательно

противоэрозионную устойчивость; возделывание культур сплошного посева;

применение прерывистого бороздование и щелевания междурядий при возделывании

пропашных культур. Особенно эффективно щелевание на склонах с посевами

многолетних трав.

В борьбе с речной эрозией и

образованием оврагов следует применять берегоукрепительные гидротехнические и

фитомелиоративные приемы: использование труб, облицовка стенок оросителей

бетонными плитами и др.; обвалование участков, прилегающих к вершине оврагов и

др.

На современном этапе

гидротехнические мероприятия является второстепенными по следующим причинам:

- большинство оврагов в

горах и предгорьях почти стабильны, врезаются весьма медленно;

- многочисленные овраги в

пределах бросовых земель (Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский и другие

районы) находятся внутри массивов малопродуктивных пастбищ, мелиорация которых

будет рентабельной лишь в отдаленной перспективе;

- строительство

гидротехнических сооружений на крутых склонах в условиях бездорожья затруднено

и требует больших затрат.

Поэтому для борьбы с

оврагами в большинстве случаев предусматриваются фитомелиоративные и

организационно-хозяйственные меры. Гидротехнические сооружения проектируются

только в отдельных случаях для защиты ценных объектов (ферм, жилых домов,

дорог, виноградников и садов) на сравнительно пологих склонах. В Дагестане чаще

всего приходится закреплять «ирригационные» овраги, образовавшиеся на сбросах

поливных вод.

1.4.

Зона проявления водной эрозии

Зона водной склоновой эрозии

включает предгорные и горные районы, охватывает площадь 2,8 млн.га. Здесь

эрозия проявляется на площади более 1,52 млн. га. Около 600 тыс. га пастбищных

угодий в различной степени подвержены водной эрозии. Формы проявления водой

эрозии на пастбищах различны. На пахотных землях водная эрозия проявляется в

форме плоскостного и линейного смыва, при сильных дождях образуются промоины,

переходящие затем в рытвины и овраги. При сильных ливнях в горах водная эрозия

проявляется в форме селевых потоков, наносящих огромный ущерб народному

хозяйству.

Наиболее интенсивное

развитие процессы водной эрозии получили по данным М.А. Баламирзоева (2008) в

следующих административных районах республики (в % от площади района) Агульском - 74,3%, Ахтынском - 66,1 %,

Ахвахском - 62,4 %. Буйнакском

- 57,7%, Дахадаевском - 64,5%, Кулинском - 63,3%. Курахском — 62,1%, Лакском -

68,2%, Магарамкентском - 59%. С.Стальском - 74,4%, Хивском - 57,0%,

Табасаранском - 57,8%, Шамильском - 58%, Унцукульском - 60,1%, Цунтинском -

58,7%, Докузпаринском - 65,2%.

На угодьях эрозионные

процессы обусловлены отсутствием применения противоэрозионных приемов почвозащитного

земледелия. В настоящее время пахотные угодья в основном представлены слабо- и

среднеэродированными почвами, потерявшими по сравнению с эталоном до 10...

Урожаи зерновых культур на

почвах различной степени смытости резко отличаются от несмытых. Как видно из

таблицы 8 на несмытых почвах получают до 20 ц/га зерна озимой пшеницы, а на

сильносмытых лишь - 3,2 ц/га (М.А. Баламирзоев и др., 2008). Хозяйства на таких

почвах ежегодно недобирают по 4...5 ц/га кормовой массы, а в случае

сильносмытой почвы урожай озимой пшеницы и ячменя снижается почти в 10 раз.

Наиболее сильное разрушение

почвы (промоины, овраги) происходит на пашне, не защищенной растительностью,

где до 30% дождевых и талых снеговых вод стекает по поверхности, смывая

плодородный слой почвы. На некоторых пахотных склонах за один ливень иногда

происходит смыв, достигающий 80... 120 т/га.

Проведенные нами

исследования показывают, что в условиях отсутствия почвозащитных мероприятий

летние дожди вызывают смыв почвы на участках с черным паром 60...70 т/га, с

суданской травой - 20.. .30 т/га.

Одним из простых и наиболее

доступных мероприятий по снижению стока и смыва почвы является создание

соответствующего стокозадерживающего микрорельефа, который образуется при

обработке почвы и посеве поперек склона.

Поперечная обработка и посев

эффективны лишь на пологих склонах крутизной 1...30, на более крутых (3...80)

склонах необходимо применять дополнительные мероприятия, такие как бороздование

склонов до посева сельскохозяйственных культур (во время культивации); а после

посева пропашных – бороздование и щелевание междурядий. Эффективен на склонах и

бороздковый посев специальной сеялкой.

На крутых склонах

заслуживает внимание такой прием, как посев пропашных под углом к склону. Дело

в том, что при сильных ливнях на склонах крутизной 5...8° и более даже на

участках с бороздованием междурядий достаточно переполниться и прорваться

одной-двум бороздкам, как вся задержанная вода на склонах может устремиться вниз,

производя колоссальный смыв. При посеве под углом, направление рядков должно

быть такое, чтобы при дождях обеспечивался безопасный в отношении эрозии сброс

вод со склонов. Так, в наших исследованиях в центральном предгорье смыв при

посеве под углом на склонах крутизной 5...8° снизился в 1,6 раза по сравнению с

поперечным и в 2,3 раза по сравнению с продольным направлением рядков

(Д.У.Джабраилов, 1975).

Положительное действие

посева под углом сказалось и на качестве междурядных обработок, в результате

чего было предотвращено смещение культиватора в сторону уклона и наблюдавшееся

повреждение им растений при поперечном направлении рядков.

В весенне-летний период,

когда почва на склонах еще лишена растительности, эффективным является глубокое

рыхление, которое улучшает водопроницаемость, уплотнившейся за зиму

эродированной почвы.

В исследованиях ДагНИИСХ

весеннее безотвальное рыхление зяби на глубину 18...20 см, способствовало

уменьшению смыва в 2,4 раза по сравнению с обычной культивацией на глубину 8-

Более высокие результаты

дает создание с осени на склонах полос из бобово-мятликовых смесей, озимой

пшеницы, которые к весне, имея развитую надземную часть, задерживают

поверхностный сток. Ширина полос выбирается в зависимости от крутизны и длины

склона, но не более

В летнее время наибольший

смыв наблюдается на участках обработанных после раноубираемых культур, из

которых в Дагестане значительное место занимают посевы озимой пшеницы. Смыв в

летний период на склонах, обработанных после уборки озимой пшеницы, составил 32

м3/га и более (С.У. Керимханов, Д.У. Джабраилов, 1973). Для

уменьшения смыва целесообразно применять безотвальную обработку почвы. Так,

смыв на склонах крутизной 6... 10° на участках с обычной вспашкой на глубину

24...25 см составил 10,4 м3/га, тогда как при безотвальной обработке

на ту же глубину была - 3,8 м3/га.

Стерня, оставленная на

поверхности при безотвальной обработки, способствовала уменьшению испарения, в

результате чего влажность пахотного слоя была на 2...4% выше, чем на участках с

запаханной стерней (Д.У. Джабраилов, И.Б. Магарамов,

В период вегетации

сельскохозяйственных культур наилучшие результаты в борьбе с эрозией дает

использование почвозащитных свойств растительности. В этом случае всякий прием,

способствующий повышению урожая сельскохозяйственных культур будет

способствовать снижению эрозии.

Снижению смыва будет

способствовать внесение на смытых почвах повышенных доз органических и

минеральных удобрений, в результате чего лучше развиваются сельскохозяйственные

культуры.

Снижению смыва на склонах

способствует и послепосевное прикатывание культур сплошного посева, так как

прикатывание увеличивает всхожесть и энергию роста, благодаря чему улучшаются

почвозащитные свойства сельскохозяйственных растений. Так, по данным ДагНИИСХ в

центральном предгорье при послепосевном прикатывании озимой пшеницы на склонах

крутизной 3-7° смыв почвы снизился в 3,6 раза, а урожай повысился в среднем на

22%.

Не менее эффективно создание

буферных полос с озимой пшеницей, путем загущенного сева той же культуры

двойной нормой высева. Ширина полос равна ширине захвата сеялки (

Положительные результаты

дают и микробуферные полосы созданные при посеве озимой пшеницы путем

перекрытия уже засеянной площади после каждого прохода сеялки на 0,5...

Следует отметить, что в

предгорьях Дагестана каких-либо почвозащитных мероприятий на зяби обычно не

проводится. Объясняется это тем, что сток талых вод здесь бывает очень

незначительным, да и то в зимы с достаточным количеством осадков в виде снега

(Д.У. Джабраилов, 1972). Все указанные мероприятия необходимо проводить в

системе почвозащитных севооборотов.

В зоне водной склоновой

эрозии на пастбищных угодьях, в результате нерегламентированного выпаса,

процессы эрозии идут более интенсивно из-за уничтожения дернины копытами скота.

На горных пастбищах характер

и интенсивность эрозионных процессов тесно связаны с нарушением целостности

дернины, обычно вызываемых скотом при чрезмерном выпасе. На крутых склонах

(25...40°) это проявляется сначала в виде сети параллельных тропинок, с

утоптанной дерниной, в результате чего на склонах формируется ступенчатый

микрорельеф (рис. 18). Сначала тропы сохраняют покров дернины, а затем,

вследствие вытаптывания, дернина разрушается, растения погибают и получается

вытоптанные тропы шириной 30...50 см. Если чрезмерный выпас продолжается, то

создается густая сеть перекрещивающихся тропинок. Дождевые и талые воды

концентрируются на указанных тропинках и размывают их, а также участки между

тропинками, в результате чего склоны полностью разрушаются и на поверхность

выходят обломки горных пород.

На менее крутых склонах

заметных тропинок может и не быть, но здесь в результате выпаса скота

наблюдается изреживание растительности, ухудшаются физические свойства почвы,

снижается водопроницаемость, что способствует образованию поверхностного стока

величиной в среднем 20 л/с с 1 км2 (К.К. Гюль и др., 1961). Смыв почвы по

данным П.Я. Хлопкова (1975) в зависимости от выбитости пастбищ составляет от

100 до

Практика показывает, что выпас

скота весной на склонах нужно начинать в такое время, когда подсохнет почва и

окрепнут растения. Прекращать выпас скота осенью следует за 2...3 недели до

начала морозов, с таким расчетом, чтобы растения ушли в зиму окрепшими.

Эрозионные процессы на пастбищных

угодьях резко ухудшают состояние растительного покрова, в результате резко

падает продуктивность пастбищ. По мере повышения степени эродированности

пастбищных угодий, наблюдается заметная перегруппировка видового состава

травостоя в сторону все большего выпадения многолетних растений и «заселения»

оголенной почвы однолетними сорняками. Особенно наглядно отражается

эродированность почв на снижении веса надземной травяной массы и корневой

системы. На очень сильно сбитых, эродированных участках склонов, с

преобладанием однолетней растительности смыв происходит интенсивней, чем на

задернованных.

При использовании пастбищ

ранней весной, летом, после дождей растительность подвергается сильному

вытаптыванию, что приводит к разрушению дернового горизонта почвы. Вначале оно

проявляется в виде тропинок поперек склонов, по которым устремляются талые и

дождевые воды, размывающие дернину и почву. Далее образуются тропинки и размывы

в другом направлении - вдоль склонов, вследствие чего на поверхности почвы появляется

кочковатость, как результат чрезмерной сбитости угодий и разрушения почвы.

Опыт работы

сельхозпредприятий свидетельствует о необходимости классификации почв и

кормовых угодий по характеру и степени эродированности, т.к. это необходимо при

планировании на них различных агротехнических и мелиоративных мероприятий.

Различают 4 степени эрозии пастбищ и соответствующей им эрозии почвы: слабая,

средняя, сильная и очень сильная (А. Зотов, 1975).

Слабосбитые неэродированные

пастбища - общая площадь тропинок (оголенных мест) составляет менее 10%; в

травостое преобладают многолетние злаковые травы, вес корневой массы которых,

превышает надземную.

Среднесбитые

слабоэродированные - площадь тропинок составляет 10-25%; почва частично оголена

из-за выпадения из травостоя рыхлокустовых злаков, по весу надземной массы

разнотравье превышает злаковые травы, разрушение почвы минимальное.

Сильносбитые

среднеэродированные - площадь тропинок составляет 25...50%; многолетних злаков

в травостое очень мало, доля разнотравья значительная; мощность разрушенного

слоя (А+Б) почвы менее 10%.

Очень сильносбитые

сильноэродированные – площадь тропинок свыше 50%; в травостое преобладают

однолетние сорняки; вес корневой массы меньше веса надземной; мощность

разрушенного слоя почвы составляет 10...25% и более.

Естественные сенокосы и

пастбища в условиях горного рельефа отличаются неравномерностью вегетации

растительности, определяя тем самым сезонность использования кормовых угодий.

Ежедневный многократный прогон отар по стравленным участкам приводит к

разрушению и уничтожению дернового горизонта почвы и развитию эрозии. Ввиду

этого местами выделяются обширные очаги эрозии: Аджиноурская (С. Стальский

район), Камышчайская (Табасаранский район), Ахатлинская (Буйнакский район);

обширные долины эрозии и засоления: Параульская (Карабудахкентский район),

Кар-кар, Тишиклинская, Капчугайская (Буйнакский район), Миатлинская

(Казбековский район) и др. Серии проведенных исследований (табл. 9) показали

тесную зависимость проективного покрытия почвы растительностью, мощности

надземной и корневой массы, видового состава фитоценозов и объема эрозии (М.А.

Баламирзоев, П.Я. Хлопков, 1975).

При уменьшении проективного

покрытия до 15...35% на серо-шалфейно-бородачевых и разнотравно-бородачевых

пастбищах объем многолетней эрозии в 5...7 раз больше, чем на

разнотравно-пестроовсяницевых и типчаково-пестроовсяницевых пастбищах при

проективном покрытии 70...75%. Наличие в составе травостоя дерновообразующихся

злаков - типчака, овсяницы пестрой и осоки низкой обуславливает минимум

разрушительных процессов почв за счет закрепления почвы хорошо развитой

корневой системой и

образующейся дерниной.

Большой вред народному

хозяйству причиняют селевые потоки в горных районах.

Сели - бурные

кратковременные потоки, несущие много твердого материала от тонкого ила до

крупных каменных глыб. Они проходят по руслам малых рек или по оврагам,

возникая во время интенсивных ливней, быстрого снеготаяния, прорыва запруд.

Подъем уровня воды при наступлении селя происходит обычно очень быстро, нередко

≪передний фронт≫ селевого паводка образует

крутой вал, обладающий большой разрушительной силой. Непосредственную опасность

эти потоки представляют в горах. Они сходят по руслам малых рек и приносят

много селевой массы в долины крупных рек, которые обычно наиболее заселены и

освоены человеком. В зависимости от состава твердой составляющей сели

подразделяются: на грязекаменные, водокаменные и грязевые.

Сели угрожают приблизительно

двумстам населенным пунктам, а на

значительной площади — сельскохозяйственным угодьям, во многих местах -

коммуникациям. Образование селей обусловлено, в первую очередь, горным

глубокорасчлененным рельефом и специфическими процессами, способствующими

раздроблению и разрыхлению горных пород на склонах. Формирование селей зависит

и от режима атмосферных осадков, динамики горных ледников. За последние годы

стала заметной роль антропогенных факторов (неправильное использование земель,

загрязнение среды т.п.).

Повторяемость селей

различная: некоторые селевые потоки формируются ежегодно, другие - несколько

лет, а иногда - несколько десятилетий. Последние наиболее опасны, так как за

период покоя селя о нем забывают и застраивают конус выноса или разбивают на

нем сады, виноградники, огороды. Все это становится легкой добычей селя, иногда

служащего причиною гибели людей и домашних животных.

В условиях Дагестана могут

быть применены три группы мероприятий по борьбе с селями.

1.

Организационно-хозяйственные профилактические сохранение лесов и травянистого

покрова, а также все мероприятия против эрозии почв. Большое значение имеет

также правильная организация горных работ. Там, где породы на поверхности

склонов уже разрушены и где деятельность селей проявляется интенсивно и

угрожает народнохозяйственным объектам, нужно ограничить или полностью

прекратить использование пастбищ на склонах. В некоторых случаях можно

применять профилактическую очистку рыхлого материала, формирующего сель, путем

принудительного обрушения отдельных участков склона, спуска приледниковых озер,

создание дымовых экранов, уменьшающих интенсивность таяния ледников и т.п.

2. Агромелиоративные

противоселевые мероприятия, в число которых входит закрепление склонов и русел

путем посадки быстро растущих деревьев и кустарников. Весьма эффективным

является террасирование горных склонов, особенно в сочетании с водоотводящими

канавами, а также посадкой деревьев.

3. Инженерные мероприятия

направлены на непосредственную защиту от селей путем создания сооружений: -

селепропускных; - селезадерживающих; - селенаправляющих и селеотводящих; -

укрепительных.

К селепропускным сооружениям относятся мосты, рассчитанные на

пропуск селей под полотном дороги и селепропуски для пропуска селей над

дорожным полотном. Нередко для пропуска селей под дорогой кладут трубы, но они

быстро забиваются грязекаменной массой и селевой поток переливается через

полотно дороги, что сопровождается ее разрушением и завалами.

В качестве селезадерживающих сооружений

применяются одиночные запруды или их системы, а также глубинные

наносо-уловители и боковые наносозадерживающие площадки. Наибольшее

распространение получили верховые запруды. Их высота от 2-

Селе

направляющие и селеотводящие сооружения

(дамбы, стенки и т.п.) устраиваются для создания фиксированного направления движения

селевых потоков, например, для отвода их от защищаемого объекта. Эти сооружения

устраиваются возле мостов, а также вдоль селеопасных русел, на которых

расположены объекты, нуждающиеся в защите (дороги, селения и др.).

Наконец, укрепительные сооружения защищают

объекты от ударного, разрушающего или размывающего воздействия селевого потока.

К ним относятся подпорные стены, селерезы и др.

В Дагестане рекомендуется

постройка мостов, в нужных случаях с подъемом дорожного полотна на подходных

участках, направляющих стен, обвалований, канализирование русел перед мостами,

укрепление берегов и ряд других сооружений. Что касается направляющих и

защитных береговых стен, то экономически оправданы валы из крупного камня,

который можно собирать непосредственно на месте.

Борьба с вредным

воздействием селевых потоков на народнохозяйственные объекты и защита их от

селей - задача комплексная. Там, где сели угрожают одновременно дорогам и

сельскохозяйственным угодьям, необходимо объединение усилий дорожных и

сельскохозяйственных организаций для совместного осуществления противоселевых

мероприятий. Только скооперированными совместными действиями с широким

привлечением местных жителей можно предотвратить селевую угрозу.

Предупреждение эрозии почвы

и борьба с ней только тогда эффективна, когда почвозащитные мероприятия

распространены на всю территорию. Не менее важно учитывать экономическую

сторону проектируемых мероприятий, т.е. намеченные противоэрозионные

мероприятия должны быть по силам данному хозяйству, содействовать росту его

доходов, повышению рентабельности хозяйства.

Вода и ветер на полях должны

быть не разрушительной, а созидательной силой, защита почв от эрозии - это

борьба за плодородие, за изобилие сельскохозяйственных продуктов, это

неотъемлемая составная часть системы государственных мероприятий, направленных

на охрану нашей природы, на бережное и лучшее использование природы богатств.

Лекция 2

ТЕМА: ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ.

2.1.

Организационно-хозяйственные мероприятия

Защиту почв от эрозии начинают с

организационно-хозяйственных мероприятий, которые предусматривают распределение

сельскохозяйственных угодий с учетом характера рельефа, своеобразия почвенных

условий, эрозионной предрасположенности земель, почвозащитной роли различных

сельскохозяйственных культур. Для этого уточняются специализация хозяйства и структура посевных

площадей, выделяются участки, непригодные для сельскохозяйственного

использования, под залужение, поверхностное и коренное улучшение пастбищ,

устанавливаются состав, соотношение и размещение сельскохозяйственных угодий и

севооборотов.

Правильная

противоэрозионная организация хозяйства требует так размещать на эродированных

землях севообороты, защитные лесные насаждения, дороги, скотопрогонные пути,

чтобы последующее ее хозяйственное использование способствовало прекращению

процессов водной эрозии и дефляции почв, улучшению и вовлечению в эксплуатацию ранее не

используемых земель со смытыми и размытыми почвами.

Поля на

эрозионно-опасных землях в почвозащитных севооборотах надо располагать длинной

стороной поперек склона. В условиях расчлененного рельефа, при наличии сложных

двускатных склонов, особое значение имеет контурно-мелиоративная организация

севооборотной территории, при которой границы севооборотных полей следуют по

горизонталям местности, повторяя изгибы рельефа так, чтобы при обработке полей

вдоль таких границ в любой точке борозды пересекали линии тока воды только под

прямым углом, т.е. перпендикулярно поверхностному стоку.

По границам

полей создают почвозащитные лесные полосы. В системе мер по задержанию и

регулированию стока на склонах, снижению дефляции первостепенное значение имеет

комплекс агротехнических мероприятий. Почвозащитный комплекс включает систему

взаимоувязанных и дополняющих друг друга организационных, агротехнических,

лесомелиоративных, водохозяйственных и гидромелиоративных мероприятий. Для

каждой почвенно-климатической зоны с учетом местных условий, прежде всего типа

и степени проявления эрозии, разрабатывается свой почвозащитный комплекс. Система

ведения хозяйства и почвозащитный комплекс должны максимально учитывать

экологическую и эрозионную обстановку:

- общее состояние земельной территории (ландшафта)

хозяйства, района, области, республики, подверженной эрозии;

- характер почвенного покрова и потенциальную

опасность подверженности его эрозии;

- особенности рельефа местности (равнинный, слабо-,

средне-сильнопересеченный и др.), растительный покров (облесенность, наличие

естественных сенокосов и пастбищ, задерненность, структуру посевных площадей на

пахотных землях);

- особенности климата (осадки, температуру, ветровые

режимы и др.);

- хозяйственную деятельность человека (специализацию

хозяйства, систему земледелия, системы обработки почвы, применение удобрений и

т.д.);

- экономические, социальные и экологические

последствия.

По результатам этого обследования земли классифицируют

по опасности развития эрозионных процессов, степени их пригодности для

сельскохозяйственного использования. В настоящее время, согласно указаниям по

проектированию противоэрозионных мероприятий, все земли делят на три класса и

девять категорий (Основные

положения по борьбе с водной и ветровой эрозией почв. 1962).

Класс А - земли, интенсивно используемые в земледелии:

1 - категория - не подверженные эрозии почвы; 2 - слабо

подверженные

эрозии почвы; 3 - подверженные средней эрозии (почвы

этих категорий используют в полевых севооборотах); 4 - подвержены сильной

эрозии (используют в системе почвозащитных севооборотов).

Класс Б - земли пригодные для ограниченной обработки:

5 - категория - очень сильно эродированные (отводят под сенокосы, пастбища или

выделяют в почвозащитные севообороты с 1...2 полями зерновых и 5... 10 полями

многолетних трав).

Класс В - земли, непригодные для обработки, это

преимущественно овражно-балочная сеть: 6 и 7 категории – непригодны для

почвозащитных севооборотов (используют под сенокосы и пастбища с нормальным

выпасом и применением поверхностного улучшения); 8 - непригодны для земледелия,

но пригодны для лесоразведения; 9 - бросовые земли.

2.2. Агротехнические

мероприятия по защите почв от водной эрозии и дефляции

В основные

задачи обработки почв, как известно, входят: создание мелкокомковатого строения

пахотного слоя; борьба с сорняками, болезнями и вредителями; заделка в почву

растительных остатков, органических и минеральных удобрений; подготовка почвы к

посеву сельскохозяйственных культур и др. На территориях, подверженных водной и

ветровой эрозии, при обработке почвы возникают дополнительные и очень важные

задачи: в зонах водной эрозии - борьба со стоком воды и смывом почвы, а в зонах

дефляции - борьба с выдуванием.

В связи с этим, в эрозионно-опасных районах обработка

должна решать следующие задачи:

- предупреждать возможность проявления эрозионных

процессов;

- увеличивать сопротивляемость почвы смыву и выдуванию

ветром;

- способствовать увеличению водопроницаемости почвы,

повышению шероховатости и защитной роли растительности;

- в засушливых районах способствовать сокращению

испарения влаги.

Обработкой почвы

можно резко замедлить эрозию, а в некоторых случаях и полностью устранить ее.

Противоэрозионные агротехнические мероприятия,

направленные на уменьшение поверхностного стока, можно подразделить на

следующие три группы:

1. Приемы, увеличивающие скорость впитывания воды в

почву. К ним относятся меры, улучшающие водопроницаемость почвы и увеличивающие

емкость почвенных пор, как например, глубокая вспашка почвы, глубокое рыхление

и др.

2. Приемы, основанные на задержании стоковых вод:

обвалование, бороздование поверхности, лункование и др.

3. Приемы, повышающие эрозионную устойчивость

поверхности почв (безотвальная и плоскорезные обработки, посев кулис, буферные

полосы, полосное размещение культур на склонах, способ посева и др.).

Особенности

обработки почвы на склонах зависят от вида возделываемых культур, крутизны

склона и степени смытости почвы, характера и времени выпадения жидких осадков,

наличия и мощности устойчивого снежного покрова и интенсивности снеготаяния.

2.3 Использование почвозащитных свойств растительности

Занятые пары

Чистый пар -

наиболее опасный в отношении эрозии почв вид угодий, поэтому в районах

избыточного, достаточного и неустойчивого увлажнения (лесная зона и северная

лесостепь) следует вводить занятые пары. В южной лесостепи на эрозиоиноопасных

участках также следует вводить занятые пары, а на менее опасных участках, а

также повсеместно в степных районах

недостаточного увлажнения - чистые пары, защищенные специальными

противоэрозионными приемами.

Парозанимающей

культурой может быть смесь овса с викой, горохом или подсолнечником, клевер, эспарцет и др., а на

эрозионно- менее опасных участках -

ранний картофель, кукуруза или подсолнечник на силос. Сидеральные занятые пары

используются в зоне достаточного увлажнения. В качестве зеленого удобрения

используются, главным образом на легких почвах, бобовые культуры — люпин,

донник белый, а также крестоцветные:

горчица белая, рапс, редька масличная.

Промежуточные и

совместные посевы Промежуточными называют культуры, которые возделывают на

пашне в промежуток времени свободный от возделывания основных культур

севооборота. Резко отличаясь по биологии и агротехнике от основных культур

севооборота, промежуточные культуры выполняют роль утраченных элементов

плодосмена в специализированных севооборотах.

Кроме того, занимая пашню в период отсутствия на ней основных культур севооборота, промежуточные

культуры выполняют почвозащитную функцию, возможности которой трудно

переоценить.

Применение

промежуточных культур ограничено такими агроклиматическими ресурсами, как вода

и тепло. Успех их возделывания зависит от того, насколько эффективно будут

использованы "остатки" этих ресурсов после основных культур, а это, в

свою очередь, зависит от сроков и

качества выполнения всех видов полевых работ. В общем, посевы промежуточных культур - это элемент весьма

интенсивных систем и высокой культуры земледелия (Лошаков, 1980).

По срокам сева

различают озимые, поукосные, пожнивные и подсевные (подпокровные) промежуточные

культуры. Озимыми называют культуры, высеваемые после уборки основной культуры

в конце лета - начале осени и убираемые

на корм весной следующего года, пожнивными - высеваемые после уборки зерновых,

а поукосными - высеваемые после скашивания одно- и многолетних трав и

других культур, убираемых на корм.

Различие между пожнивными и поукосными культурами лишь только в том, что после

уборки трав времени для вегетации

промежуточных культур остается больше (кормовые травы часто убирают раньше, чем

зерновые культуры). Подсевными

(подпокровными) называют культуры, высеваемые весной вместе с

основной культурой (или подсеваемые под

ее покров) и дающие урожай за счет агроклиматических ресурсов послеуборочного

(для основной культуры) периода. Промежуточные культуры, возделываемые для

целей предотвращения эрозии почв, часто называют почвопокровными. После уборки

пропашных культур в августе или зерновых - в июле-августе наступает

эрозионноопасный период, когда почва не защищена растительностью и когда для ее

защиты применяют промежуточные культуры. В качестве пожнивных и поукосных

обычно применяют кормовые культуры (суданскую траву, чину, кукурузу,

подсолнечник), а также некоторые озимые (рожь, тритикале, вику, рапс,

сурепицу). В качестве подсевных, высеваемых под покров основной культуры и

оставляемых на поле до осени после ее уборки, используют кормовой люпин,

сераделлу, райграс однолетний, донник белый. В совмещенных посевах широко

используют кукурузу с зернобобовыми, с сорго и суданской травой; подсолнечник с

горохом.

Промежуточные

культуры защищают почву от эрозии, дают

дополнительный урожай, а также органический материал для запашки в целях

улучшения физических и химических свойств почвы.

Перекрестный и узкорядный посев

Узкорядные

посевы более устойчивы к эрозии почв, чем

обычные при прочих равных условиях. Их применение приводит к уменьшению стока на 20-30%, смыва почвы - на

25-50% и увеличению урожайности зерновых

культур на 1,5-2,0 ц/га. На расчлененных сложных склонах особенно эффективен

перекрестный посев, когда сеялка делает первый проход вдоль склона, а второй -

по контурам. Этот прием в несколько раз

снижает смыв почвы и обеспечивает прибавку урожая зерновых культур за счет более равномерного

распределения растений по площади (Соболев, 1973; Каштанов, Заславский, 1984).

Полосное размещение культур на склоне

Буферные полосы,

располагаемые в направлении, близком к горизонталям, предназначены для

распыления стока, замедления скорости

стекания воды и кольматации наносов. Их создают в виде узких лент из

многолетних и однолетних культур (озимой пшеницы, ржи, вики, бобово-злаковых

смесей) на нарах, на полях, занятых пропашными культурами, а также в садах.

Ширина буферных полос и расстояние между ними определяются, главным образом,

крутизной склона, а также длиной и формой склона, свойствами почвы и

характером растительности на участках

между буферными полосами. Для условий Молдавии М.Н. Заславский A966)

рекомендует на склонах крутизной 6-8° создавать буферные полосы шириной 4-6 м с

расстоянием между ними 30-40 м, а на склонах крутизной 10-12°, соответственно

8-10 и 20-30 м.

Ширина полос

должна быть кратна ширине захвата сеялки. Расстояние между полосами должно быть

постоянным во избежание образования клиньев.

Собственно

полосное размещение культур, применяют для

защиты почв и от водной и от ветровой эрозии. Наиболее широко этот прием

применяют в районах распространения ливневой эрозии, в частности в Молдавии. При увеличении крутизны

склона ширину буферных полос необходимо увеличивать. В случае, когда она

становигся равной ширине межполосного пространства, уже говорят о полосном размещении культур и контурно-полосном

земледелии. Обычно ширина полос изменяется от 30 до 40 м.

Принцип

полосного размещения культур используется и при

освоении склонов. Сначала склон распахивают полосами под многолетние

травы. Когда они достаточно разовьются, оставшиеся невспаханными полосы между

ними распахивают под однолетние культуры. После 2-3 лет пользования полосы

многолетних трав распахивают и используют под однолетние, а многолетние травы

переводят на место однолетних.

Таким образом,

часть полос в любое время покрыта защищающей почву растительностью.

Почвозащитные севообороты и улучшение естественных кормовых угодий

Почвозащитными называют севообороты, которые, во-первых, размещены на более

эродированных частях склонов; во-вторых,

значительно насыщены почвозащитными культурами; в-третьих, связаны с

усиленным применением на их территории всех необходимых средств и приемов

противоэрозионной защиты (Сильвестров, 1972).

Место

почвозащитных севооборотов на склонах определяется их формой. Почвозащитные

севообороты располагают в нижней части выпуклых и прямых склонов, в средней

части вьшукло-вогнутых и несколько выше середины вогнутых (см. рис. 3.2).

Пар и пропашные

культуры - наиболее опасны в отношении эрозии почв, поэтому присутствие их в

почвозащитных севооборотах крайне нежелательно; однако при необходимости их

нужно располагать полосами и защищать специальными противоэрозионными приемами.

Для

почвозащитных севооборотов подбирают культуры с учетом их почвозащитной эффективности. Наибольшей

почвозащитной эффективностью обладают

многолетние травы, далее следуют озимые и яровые культуры, зернобобовые культуры и однолетние

травы, затем зерновые и крупяные культуры. Среди последних наименее эффективны

культуры поздних сроков сева (просо, гречиха).

Набор культур в

севообороте зависит от природной зоны и

специализации хозяйства. Например, на черноземах и темно-серых лесных

почвах лесостепной зоны ВНИИЗиЗПЭ рекомендует применять такие севообороты:

зерно-травяной (на склонах крутизной 3-5°) почвозащитный (на склонах круче

5°)

1) однолетние травы; 1-2) многолетние травы;

2) озимая рожь; 3) озимая рожь;

3) овес с подсевом многолетних трав; 4) овес с подсевом многолетних трав.

4) многолетние травы;

5) озимая пшеница.

Для получения

хороших урожаев трав рекомендуются сложные травосмеси из бобовых и злаковых

культур. В настоящее время обращено особое внимание на улучшение кормовых

угодий. Это одновременно мера укрепления базы животноводства и защиты почв от

эрозии, поскольку в районах,

подверженных эрозии, основная часть кормовых

угодий занимает балки и крутые склоны. Из-за интенсивного бессистемного

использования этих земель их продуктивность обычно очень низха. При освоении

склонов под сеянные сенокосы и пастбища их продуктивность повышается в 3-5 раз.

Рекомендованы два вида улучшения естественных кормовых угодий: 1) поверхностное

улучшение, заключающееся в проведении

дискования и ранневесеннего боронования для разрушения почвенной корки и сохранения влаги,

щелевания, подсева многолетних трав и внесения удобрений; 2) коренное

улучшение, включающее полосную вспашку и

посев многолетних трав по пласту, внесение

органических и минеральных удобрений ( на смытых почвах рекомендуется

вспашка с почвоуглублением до 30-35 см).

Мульчирование

Мульчирование

(от англ. mulch - "обкладывать соломой,

навозом") является одним из эффективных способов сохранения и накопления влаги в почве, а также защиты

почвы от эрозии. Мульчирующий материал

не только предохраняет почву от прямых ударов дождевых капель, разрушающих ее структуру, вызывающих

уплотнение верхнего слоя и снижение его водопроницаемости, но и повышает

шероховатость поверхности и, следовательно, снижает скорость водных потоков.

Использование в

качестве почвозапщтного покрытия

послеуборочных остатков оказывает огромное влияние на всю систему земледелия. Во-первых, чтобы сохранить

мульчирующее покрытие в эффективном

состоянии в процессе возделывания почв необходимо коренным образом менять агротехнику - переходить на

новую систему машин (более подробно этот вопрос будет освещен в разделе 9.1.2).

Во-вторых, исходя из того, что

послеуборочные остатки на поверхности почвы - это и укрытие, и пища для

вредителей и возбудителей болезней

сельскохозяйственных растений, необходимо применять систему

профилактических мероприятий. В-третьих, при внесении в почву соломы злаков

(или при оставлении ее на поверхности) необходимо иметь в виду, что вследствие

низкого содержания в ней азота почвенные микроорганизмы, разлагающие солому, могут использовать азот

почвы. Если иммобилизация почвенного

азота совпадает по времени с периодом интенсивного роста и развития

возделываемых (небобовых) растений, то они могут испытывать азотную недостаточность.

В стенных районах Северного Кавказа

оставление стерни без дополнительного внесения минеральных удобрений, в

особенности азотных, приводит к снижению урожая зерна (Извеков, Рыбалкин,

1975). Поэтому ори мульчировании почвы соломой, ее необходимо удобрять компенсационными дозами

азотных удобрений, которые колеблются от 0,25 до 1,5 кг азота на каждые 100 кг

соломы (Авров, Мороз, 1979).

Эффективность

мульчирования зависит от площади

проективного покрытия поверхности мульчирующим материалом. Опыты показали,

что при одинаковом покрытии поверхности мульча из пожнивных остатков пшеницы, кукурузы, сорго была

одинаково эффективна. По данным службы охраны почв США для эффективной защиты

почвы от эрозии рекомендуется вносить 2,5-5 т/га соломы или сена, 10-12,5

т/га стержней кукурузных початков, 15-20

т/га навоза и другие мульчирующие

материалы. В качестве мульчи используется также жидкий навоз, взятый из

аэрируемых окислительных траншей. Установлено, что распределение его но

поверхности слоем толщиной 10-20 мм C,5-7 т/га твердого вещества) более чем в два раза сокращает

поверхностный сток, снижает потери почвы и питательных веществ (Михайлина,

1977).

Начиная с 30-х

гг., идет поиск и испытание в качестве

мульчирующих веществ продуктов промышленности - и побочных продуктов, и

специально создаваемых почвенных кондиционеров. Во-первых, это обусловлено

поисками приемлемых путей утилизации некоторых

побочных продуктов целлюлозно-бумажной и нефтяной промышленностей, во-вторых,

поисками эффективных веществ, которые могли бы быть использованы в качестве препаратов,

оструктуривающих почву и предохраняющих

ее от разрушения водой и ветром.

Разновидностями

мульчирующего материала можно считать эмульсии латексов и смол в воде,

полимерные материалы, отработанные моторные масла, применяемые для повышения

водопроницаемости почв, а также их противоэрозионной и противо-дефляционной

стойкости. В настоящее время они нашли пока ограниченное применение: при закреплении подвижных песков, для защиты почв

от смыва при поливе по бороздам, для уменьшения пылимости фунтовых аэродромов.

В качестве мульчирующего покрытия в горных садах на склонах используют гравий и

щебень.

2.4 Противоэрозионная обработка почвы

В зависимости от

решаемых задач различают: основную

обработку, уход за парами, предпосевную обработку, посев (посадку) и

уход за насаждениями. Все виды обработки помимо основной своей задачи должны

выполнять и почвозащитные функции.

Обработка почвы и посев культур в направлении

горизонталей

Вспашка,

культивация, боронование и посев в направлении, близком к горизонталям,

являются наименее трудоемким способом

зашиты почв от эрозии. При этом фебни и борозды, располагаясь перпендикулярно к направлению склонового

стока, оказьшают наибольшее возможное сопротивление движению воды, задерживают

часть стока и способствуют увеличению поглощения воды почвой. В районах избыточного увлажнения, где нет необходимости

в дополнительном накоплении воды, обработку почвы следует проводить под

небольшим углом к горизонталям, чтобы

обеспечить безопасный отвод излишков воды. В районах неустойчивого и недостаточного увлажнения обработку почвы желательно проводить строго по горизонталям. Это возможно при нагшчии

легких маневренных машин и орудий.

Современная

сельскохозяйственная техника позволяет

проводить обработку в направлении, близком к

горизонталям. Для этого

используются два способа:

организация

прямолинейно- контурной обработки,

проводимой но отрезкам прямых в направлении горизонталей; выделение на склоне полей или

рабочих участков с различным направлением пахоты (рис.8.1). На этом рисунке

представлены три варианта размещения нолей на

двустороннем склоне (Вервейко, 1971). В первом варианте (а) предусматривается расположение 2 и 3 полей

длинными сторонами вдоль склона, вынуждающее проводить обработку почвы в том же

направления, что неприемлемо по соображениям защиты почв от эрозии. Во втором

варианте (б) с контурным расположением

границ полей обеспечивается наилучшая защита почв от смыва, однако но

технологическим и экономическим

соображениям он не всегда выполним. В третьем варианте (в) почва

защищена несколько хуже, чем во втором, однако, если учесть, что затраты на обработку почвы в третьем варианте в 2,3 раза

меньше, чем во втором, то третий вариант (в) окажется оптимальным для

хозяйства.

Многочисленные

исследования поперечной обработки почвы, проведенные в различных природных

условиях, показали в общем ее высокую

противоэрозионную эффективность. Зяблевая пахота поперек склона позволяет

задержать дополнительно 5-8 мм влага и дает

прибавку урожая зерновых 2-4 ц/га. В результате уменьшается и смыв

почвы, особенно в маловодные годы. Однако известны случаи, когда поперечная

обработка приводила к увеличению стока и смыва почвы.

Необходимыми

условиями противоэрозионной эффективности поперечной обработки почвы являются:

• расположение

борозд и гребней в направлении, близком к

горизонталям, что обеспечивает отсутствие больших, уклонов вдоль борозд;

• умеренная

интенсивность дождя или снеготаяния, не приводящая к переполнению вогнутых форм

нанорельефа водой;

- сочетание

поперечной обработки с глубокой пахотой,

обеспечивающее впитывание задержанной воды;

• крутизна

склона не более 5-6° (оптимальным является уклон 2—3°; с увеличением уклона

емкость форм нанорельефа уменьшается).

Глубокая вспашка и вспашка с почвоуглублением

Увеличение

глубины обработки почвы приводит к

повышению водопроницаемости почвы

и, соответственно, к уменьшению стока

воды и смыва почвы. Вспашка на глубину 20- 22 см считается нормальной, а на 25-

27 см и глубже - глубокой.

Многочисленные

опыты показали, что при зяблевой обработке почвы углубление пахотного слоя на 1

см приводит к уменьшению стока на 0,8-4 мм. Такой широкий диапазон связан с

особенностями зимы и с глубиной обработки. Глубокая обработка наиболее

эффективна в многоводные годы. В маловодные годы, когда сток небольшой, ее эффективность мала. Обработка

почвы на малую глубину 6-8 см, например при лущения стерни) слабо влияет на

сток.

Увеличение

глубины обработки, особенно в диапазоне 15-25 см, приводит к резкому сокращению

стока. В диапазоне 25-27 см эффективность этого приема падает (рис. 8.2).

Наибольшее сокращение стока вызывает

углубление пахотного слоя в диапазоне 22-30 см. Окультуривание почвы

приводит к увеличению эффективной глубины вспашки. При гидрологических расчетах эффективность

почвоуглубления принимают постоянной,

равной снижению слоя стока на 1,2 мм при углублении на 1 см.

На смытых

почвах рекомендуется проводить

глубокую обработку плугом с

почвоуглубителем (рис. 8.3) или плугом с вырезным отвалом, чтобы не

выворачивать на поверхность малоплодородные

глубокие горизонты почвы.

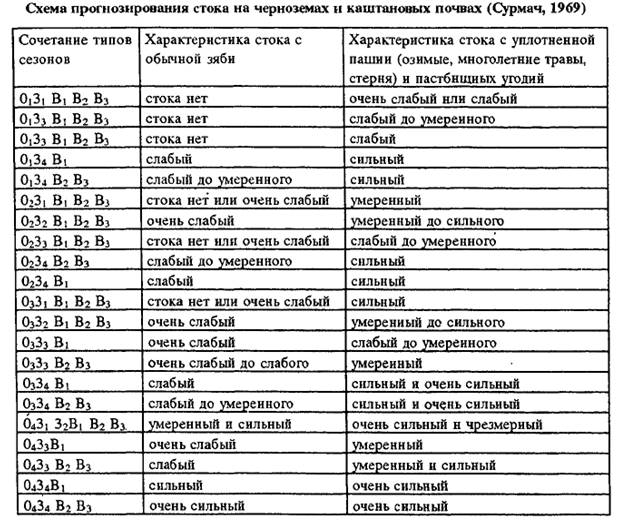

На черноземах и

каштановых почвах Заволжья зяблевая вспашка на глубину 27-30 см в направлении

близком к горизонталям обеспечивает полное поглощение талой воды в 8-9 случаях

из 10, а на черноземах Центральной полосы - в 7. В остальных случаях сток

значительно снижается (Сурмач, 1976). Причина этого становится ясной, если вспомнить,

что весенний сток 10%-й обеспеченности составляет в зоне каштановых почв лишь

15-20 мм, а в зоне черноземов - 80 мм.

Глубокое полосное рыхление почвы

Глубокая вспашка

весьма эффективное, но энергоемкое

мероприятие. Поэтому такую вспашку можно проводить через 2-3 года, чередуя ее с обычной вспашкой. Кроме того, в

целях экономии средств вместо сплошной

глубокой обработки рекомендуется обычная вспашка с последующим глубоким

рыхлением полосами. Этот метод изучали в Молдавии в целях предотвращения эрозии

от ливневых осадков на парах, ранней зяби, а также при весенней обработке полей

под посев кукурузы (Каштанов, Заславский, 1984). Ширина полос 1,2-3,5 м,

расстояние между ними 10-15 м. Использование этого приема сокращает смыв почвы

в 1,5-2,5 раза и увеличивает урожайность зерна кукурузы на 4-16 %.

Ступенчатая вспашка

Сущность

ступенчатой вспашки заключается в создании ступенчатой формы плужной подошвы

и чередующихся борозд разной глубины

на поверхности почвы, затрудняющих

внутрипочвенный и поверхностный сток. ее проводят четырехкорпусным плугом,

10-15 см причем второй и четвертый корпуса установлены на обычную глубину, а

первый и третий - на 10-15 см глубже (рис. 8.4). по данным и.с. шатилова

применение ступенчатой вспашки задерживает в среднем 100-120 м3/га

(0-12 мм) воды, уменьшает смыв почвы на 5,8 м3/га, увеличивает

урожайность зерновых на 2,4 ц/га (каштанов, заславский, 1984).

2.5 Способы водозадерживающей обработки почв

Создание противоэрозионного нанорельефа

На склонах

крутизной более 2-3°, где эффективность

поперечной обработки почв снижается, необходимо проводить дополнительные

водозадерживающие мероприятия. Часть из них основана на создании

водозадерживающих углублений (лунок, борозд, микролиманов) на поверхности почвы. Лункование проводится на

зяби и парах специальным орудием,

лункообразователем, или приспособленными для этой цели дисковыми лущильниками с эксцентрично установленными на оси дисками (рис.

8.5). Длина лунок 110-120 см, ширина 35-

50 см, глубина 12-15 см. На каждом

гектаре образуется до 13 тыс. лунок общей емкостью 250м3/га при угле атаки

дисков (а) 30°.

Объем лунок

уменьшается при увеличении крутизны склона и уменьшении угла атаки дисков. при

образовании лунок агрегат должен работать в направлении, диска близком к

горизонталям, чтобы обеспечить расположение лунок в том же направлении во

избежание их прорыва.

Прерывистое

бороздование проводят с помощью специального приспособления, агрегатируемого с

плугом, кукурузной сеялкой, пропашными

или паровыми культиваторами.

Рабочим органом

является трех- или четырех лопастная крыльчатка; ее лопасти жестко закреплены

под углом 120 или 90° (рис. 8.6).

Вертикальная

лопасть крыльчатки сгребает почву в борозде,

образованной корпусом плуга с укороченным или снятым отвалом. После

того, как накопится достаточно почвы для образования перемычки, что соответствует одному обороту опорного колеса

плуга, опорный ролик освободит лопасть

крыльчатки, и она провернется на 1/3 или 1/4 полного оборота, соответственно

конструкции. При проворачивании крыльчатки происходит формирование перемычки.

Прерывистое бороздование проводится

одновременно со вспашкой зяби или паров, а также в междурядьях пропашных культур, например,

кукурузы при их культивации.

Размеры борозды:

длина 80-100 см, ширина 35-40 см, глубина 10-15 см. Средняя емкость прерывистых

борозд 300 м3/га.

Данные по

эффективности лункования и прерывистого бороздования довольно противоречивы.

Однако в первом приближении можно принять, что указанные мероприятия сокращают,

в среднем, поверхностный сток на 10-17

мм, смыв почвы на 4 т/га, а урожайность зерновых поднимают на 1-2 ц/га.

Микролиманы

представляют собой небольшие площадки,

окаймленные валиками высотой 20-22 см с перемычками через 1,4 м и расстоянием между ними 70 см. Их поделка

осуществляется более широкой крыльчаткой G00 мм), актирующейся с плугом, у

которого первый корпус имеет удлиненный отвал. Число микролиманов на 1 га

достигает 4100, а суммарная емкость -700 м3/га.

Для уменьшения

поверхностного стока и смыва на зяби и нарах применяют также обвалование,

которое обычно производится одновременно

со вспашкой. Для этого на предпоследнем корпусе плуга устанавливают удлиненный отваж, создающий

борозды и валики высотой 20-25 см, расположенные на расстоянии 140-170 см друг

от друга. Во избежание стока вдоль

валиков применяют фигурное обвалование, при

котором через каждые 25-50 м хода делают дугообразный поворот агрегата

вверх по склону, а затем переводят его в нормальное положение.

Эффективность

создания микролиманов и обвалования примерно та же, что и другах методов

создания водозадерживающего нанорельефа.

Все искусственно

созданные микроформы мигают свой объем к весне из-за насыщения водой и

оплывания почвы, поэтому лункование, прерывистое бороздование, создание

микрслиманов и обвалование почвы

эффективны лишь на достаточно водопрочных почвах. Следует также учитывать, что

поделка углублений приводит к увеличению

поверхности почвы, что может повлечь дополнительные потери влаги на

испарение. Поэтому весной необходимо как можно быстрее заровнять поверхность и

провести закрытие влага боронованием. Эффективность этих приемов зависит также

от крутизны склона. На «слонах крутизной более 4-5° их применение

нецелесообразно. Более того, оно может

привести к формированию концентрированного стока и развитию линейных

форм эрозии в случае прорыва микроформ в верхней части склона.

Поэтому

применение указанных мероприятий целесообразно сочетать с поделкой водоотводных борозд.

Поделка

водоотводных борозд Борозды нарезают осенью по зяби, стерне и на озимых посевах

навесным бороздоделом БН-300, рабочими органами которого являются лемех и

метатели для отбрасывания почвы равномерным слоем на расстояние до 10 м или сменным корпусом плуга

с удлиненным отвалом.

Глубина

водоотводных борозд 18-22 см, ширина по верху 40-48 см, заложение откосов 1:1 (Каштанов, Заславский,

1984). Борозды обычно нарезают на расстоянии 50-100 м друг от друга в

зависимости от рельефа местности и

условий стока под углом 25-30° к горизонталям. При этом фактический уклон

борозд оказывается в 3-4 раза меньше уклона склона. Однако на крутых склонах,

занятых ценными культурами (например табаком), расстояние сокращают до 6-7 м.

Длина водоотводных борозд с односторонним

сбросом до 200-250 м. При большей ширине склона бороздам придают двусторонний

уклон, направляя их в противоположные

стороны.

Расстояние между

водоотводными бороздами можно рассчитать, исходя из условия неразмываемости

пространства между ними. Если в уравнении B.24) заменить донную скорость

движения воды (Vu ) на донную допустимую скорость (Кдд0П) можно легко получить

длину неэродируемого участка склона или допустимое (по условию неразмываемости

почвы) расстояние между водоотводными бороздами или водозадерживающими валами

0сдоп).

Из водоотводных

борозд вода сбрасывается -в места, безопасные в эрозионном отношении, например,

в задернованные или облесенные ложбины, лощины, балки. Если таких мест нет, на

склонах создают искусственные залуженные

водосбросы. Они представляют собой

корытообразные ложбины шириной 10-15 м, засеянные многолетними травами,

такими, как кострец, мятлик луговой, овсяница луговая и др.

Водосбросы

рассчитываются на сток 5-10% обеспеченности, исходя из условий неразмываемости

и пропускной способности русла. Из водосбросов вода поступает в балки, поймы

рек, пруды. По данным ИД.Брауде A976)

устройство водоотводных борозд в 3-5 раз уменьшает смыв серых лесных

почв.

Щелевание

Щелевание

заключается в поделке специальными орудиями

узких и глубоких щелей. Применяют его обычно на зяби, посевах озимых,

сенокосах и пастбищах. Глубина щелей может быть от 15 до 60 см, а расстояние

между ними 100-150 см. Рабочим органом служат ножи-щелерезы, устанавливаемые

обычно на раму плуга или плоскореза- глубокорыхлителя. Щелевание можно

производить также кротователем без дренера. Оно особенно эффективно на мерзлых

почвах с ледяной коркой на поверхности. Если весной перед самым стоком

нарушить верхний мерзлый 20-30-сантиметровый

слой, насыщенный льдом,

водопроницаемость почвы резко увеличится. Весеннее щелевание

мерзлой почвы особенно эффективно в

степных и лесостепных районах на черноземах,

где глубина промерзания почвы сравнительно небольшая, а её водопроницаемость достаточно высокая. Этот

прием позволяет увеличить запасы влаги в почве на 30-35 мм, уменьшить смыв, в

среднем, на 9 т/га (Иванов, 1988) и повысить урожайность зерновых на 4-5

ц/га.

Существенного

увеличения эффективности щелевания можно добиться путем заполнения щели

измельченными растительными остатками или торфом.

С этой целью

щелеватель оснащают устройствами, необходимыми для подачи заполнителя из

грузовой тележки в щель (рис. 8.7).

Кротование Под

естественной древесной или травянистой растительностью в почве формируется сеть

пустот от сгнивших корней и ходов землероев, обеспечивающих беспрепятственное

просачивание талых и ливневых вод в глубину почвы. Сведение леса и распашка

земель приводит к постоянному засыпанию

и заиливанию этих пустот, в результате чего

водопроницаемость почвы резко понижается.

Путем

специальной обработки удается создать искусственную сеть пустот. В этом и

заключается сущность кротования. При протаскивании дренера на глубине 35-40 см,

а иногда и глубже, создаются кротовины, круглые ходы залегающие на постоянной глубине

Кротование

производится одновременно со вспашкой зяби, для чего на одном или двух корпусах

плуга ставят кротователи. При вспашке с кротователем в подпахотном горизонте

образуется вертикальная щель, через которую вода поступает в кротовину. Однако

при весеннем снеготаянии одно кротование не

всегда оказывается достаточно

эффективным, так как кротовины находятся в мерзлом слое и оттаивают в последнюю очередь. В этом случае целесообразно проводить кротование одновременно с поделкой микролиманов. Весной, когда снег

начинает оседать, открываются гребни земляных валиков, по ним оттаивание идет

вглубь и достигает кротовины.

Сочетание этих

двух приемов задержания влаги в условиях

Татарии привело к уменьшению

поверхностного стока в два (330 м3/га), а смыва почвы - в три раза (Шакиров,

1969). Кротовины оказываются эффективным средством накопления влаги и в летний

период во время дождей.

Снегозадержание и регулирование снеготаяния

Огромное влияние

на интенсивность эрозии в период весеннего снеготаяния оказывает

неравномерность накопления снега на склоне.

Для удержания и

равномерного распределения снега на склоне

применяют различные приемы. Наиболее простым из них является

использование кулис, представляющих собой один или несколько рядков высокостебельных растений (подсолнечника,

кукурузы, горчицы, сорго и др.), оставляемых на зиму. Кулисные насаждения не

относятся к разряду промежуточных, так как по технологии возделывания и

воздействию на почву они не выполняют роли заместителей утраченных элементов плодосмена в севообороте. Единственное их

назначение - защита почв и посевов и накопление влаги (за счет снега).

Наилучшие результаты получают при

устройстве двух-трехрядных кулис на расстоянии 10-12 м одна от другой. (О

технологии создания кулис см. раздел 9.1.1.)

Хорошие

результаты дают также стерневые кулисы, которые представляют собой полосы

стерни шириной 60 см, высотой 35-40 см на расстоянии б м друг от друга,

остающиеся после уборки урожая зерновых

культур с использованием специальной жатки (Каштанов, Заславский, 1984).

Одним из

наиболее эффективных приемов снегозадержания

является снегопахота, которую начинают при высоте снежного покрова 8- 12

см и проводят 2-3 раза за зиму, преимущественно во время оттепелей. Используемый для этого снегопах-валкователь

представляет собой прицепное орудие с двумя съемными лемехами с Отвалами, работающими вевал, снабженное двумя лыжами,

предназначенными для сохранения защитного слоя снега при работе на посевах озимых

культур и многолетних трав. С помощью

снегопаха формируют снежные валы с

наклонными стенками высотой от 40 до 70 см, располагая их поперек господствующих ветров или перекрестно на

расстоянии 5-10 м один от другого на нижних частях склонов южной и западной

экспозиции и 15-20 м - на верхних частях этих склонов, а также на склонах

северной и восточной экспозиции. Весьма эффективным приемом является также

поделка разгребных полос в снежном покрове, осуществляемая с помощью бульдозера

или снегопаха клиновидной формы (Каштанов, Заславский, 1984).

Недостатком

снегопахоты является то, что в ветреные зимы снежные валы разрушаются и снег

уносится с полей. В этом случае большой

эффект дает полосное уплотнение снега, особенно при проведении его в

период оттепелей. Оно способствует накоплению дополнительного количества снега на уплотненных полосах,

растягивает период снеготаяния и, следовательно, уменьшает его среднюю

интенсивность. Кроме того уплотненные снежные полосы уменьшают скорость

стекания воды и задерживают смытую с

проталин почву. В Московской обл. использование этого приема уменьшало скорость

стекания талых вод в 2-4 раза и

сокращало смыв почвы почти на 60% (Каштанов, Заславский, 1984). Для

полосного уплотнения снега используют тяжелые водоналивные катки, заполняя их

сухим песком или 35-40%-м раствором калийной соли.

Ширина полос

3-4,5 м, расстояние между ними зависит от крутизны склона и мощности снежного

покрова; обычно оно составляет 5-8 м. Регулировать снеготаяние можно также

путем полосного обнажения почвы или

зачернения снега золой, торфом, почвой полосами шириной 2-3 м с расстоянием

между ними 5-15 м. На зачерненных

полосах проталины образуются быстрее, а снег сходит на несколько дней

раньше, чем с незачерненпых. При этом запасы влаги в почве увеличиваются на 10-15 мм, смыв почвы уменьшается,

в среднем, на 2 т/га (Иванов, 1988), а урожайность зерновых повышается на 1-3

ц/га.

2.6. Почвозащитная обработка на склонах при

возделывании яровых культур

Система обработки почвы под яровые культуры включает

осеннюю (зяблевую), весеннюю предпосевную и послепосевную обработки. Обработку

почвы в осенний период под посев яровых культур следующего года называют

зяблевой. Она может включать один или несколько приемов, которые зависят от

почвенно-климатических условий, увлажненности зоны, мощности пахотного слоя,

проявления эрозии, предшественника, засоренности полей сорняками и других

причин. Поэтому для защиты почв от эрозии надо использовать приемы обработки

почвы, относящиеся ко всем трем группам защитных мероприятий.

Обработку почвы на склонах начинают сразу после уборки

предшественника (в конце лета - начале осени), как правило, это вспашка. При

подготовке почвы под яровые в летне-осенний период на склонах стараются

избегать многократных мелких обработок по уничтожению сорняков и размельчению

глыб, которая практикуется на ровных без уклонов участках. Такая обработка на

склонах может привести к распылению и уплотнению пахотного слоя за

осенне-зимний период и способствовать образованию поверхностного стока и смыва

почвы. Поэтому обработку почвы на склонах начинают сразу после уборки

предшественника.

При крутизне склона не более 3° - это обычная вспашка

поперек склона на глубину 20...22 см с оборотом пласта. Следует отметить, что

на ровных односторонних склонах все обработки почвы проводятся поперек уклона,

а на сложных двусторонних склонах по горизонталям, повторяя контуры склона.

Такую обработку почвы называют контурной

(рис. 10). Поэтому при многократных обработках поперек склона или по

горизонталям в одну и ту же сторону, возникают трудности качественного

выполнения работы, тогда как на полях без уклона можно чередовать обработки

вдоль и поперек.

Образуемые гребни и борозды при вспашке поперек склона

служат препятствием на пути движения воды вниз по уклону, замедляя тем самым

скорость ее потока. В результате облегчается проникновение воды в почву, т.к.

увеличивается время пребывания стекающих вод на склоне. Многочисленные данные

научных учреждений страны показывают, что вспашка поперек склона снижает смыв

почвы в 2...3 раза по сравнению с обработкой вдоль склона.

Еще более эффективна глубокая вспашка поперек склона,

на глубину 28...30 см. Однако такую вспашку целесообразно периодически

применять на почвах с мощным гумусовым слоем.

При глубокой вспашке увеличивается водопроницаемость и

улучшается структура пахотного слоя, почва больше впитывает воды, поэтому лучше

использует выпадающие осадки, что положительно сказывается на водном режиме

почвы и снижении эрозионных процессов. Кроме того, глубокая вспашка в

дальнейшем облегчает проникновение корней культурных растений в глубокие

горизонты почвы. Глубокая вспашка способствует более эффективной борьбе с

сорняками, вредителями и болезнями культурных растений.

При углублении вспашки до 33...35 см, в степных

районах увеличивается запас влаги в метровом слое на 25...40 мм, в 2...3 раза

сокращается смыв почвы и на 2...2,5 ц/га повышается урожайность зерновых

культур.

Однако ежегодное проведение глубокой вспашки не

оправдывает себя как экономически, так и агротехнически, поэтому ее следует

проводить в севообороте через 2...3 года, чередуя со вспашкой на обычную

глубину (20...22 см).

На почвах с небольшим гумусовым слоем (менее 20 см), а

также на средне- и сильносмытых почвах, чтобы не выворачивать на поверхность

нижние, менее плодородные слои почвы, проводится полосное позднеосеннее

безотвальное глубокое рыхление почвы на глубину 30...35 см поперек склона по

ранее проведенной обычной вспашке на глубину 20...22 см. При ширине полос

равной 1,5...2,5 м и расстоянии между ними 15...20 м снижается поверхностный сток

и смыв почвы соответственно в 3 и 5...6 раз. Полосы с рыхлением можно проводить

обычным плугом со снятыми отвалами или чизельным плугом.

Рис. 10. Контурная обработка почв на склонах

На этих же почвах (средне- и сильносмытых)

целесообразно применять глубокую безотвальную обработку, при которой рыхлится

весь обрабатываемый слой на глубину 30...32 см без оборачивания и

перемешивания. Особенно эффективна она в районах недостаточного увлажнения

после зерновых колосовых, убираемых в первой половине лета. Оставленные на

поверхности почвы стерневые остатки и отмершие растения защищают поверхность

почвы не только от перегрева и испарения, но и от прямых ударов дождевых

капель, препятствуют концентрации и возникновению поверхностного стока и смыва

почвы.

Безотвальная обработка почвы производится орудиями

КПГ-250, КПП-2,2, чизелькультиваторами, плугами ПН-4-35А ≪Пахарь≫ (с корпусами для

безотвальной обработки) или обычными плугами со снятыми отвалами. На

сильносмытых почвах эффективны плуги с вырезными отвалами и плуги с