УДК 612.82(075.8)

Анатомия

центральной нервной системы: курс лекций для студентов психологического факультета.

Ч. II. – 2-е изд., перераб. и доп.

/ сост.: Абдуллаева Н.М., Габибов М.М., Ортабаева Л.М. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2017. – 70 с.

Рецензенты:

Сулаквелидзе Т.С. – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой

нормальной физиологии ДГМУ;

Загирова Н.А. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры

нормальной физиологии ДГМУ

Издается по решению РИСа

ДГУ.

© Издательство ДГУ, 2017

Введение

Для обозначения

взаимного расположения структур нервной системы принято пользоваться специфическими

терминами, которые имеют латинское происхождение. Плоскость, проходящая вдоль

по середине тела и делящая его на правую и левую половины, называется сагиттальной. Структуры, расположенные

на спинной стороне тела, называются дорсальными,

расположенные на брюшной стороне – вентральными.

Структуры, лежащие по центру тела близко к сагиттальной плоскости, называются медиальными, лежащие вбок от

сагиттальной плоскости – латеральными.

Самые верхние точки структур называются апикальными,

лежащие в основании – базальными. Направление

к нижней части тела называется каудальным,

а к головной части – ростральным.

Тема 1. Топографическая классификация

нервной системы. Периферическая нервная система

Нервная система по топографическому принципу подразделяется

на центральную (ЦНС) и периферическую (ПНС) части. К центральной нервной

системе относятся головной и спинной мозг, состоящие из серого и белого

вещества. Серое вещество спинного и головного мозга – это скопление нервных

клеток вместе с ближайшими разветвлениями их отростков, а также ядра, или

нервные центры. Белое вещество представляет собой волокна, образованные

отростками нейронов. Нервные волокна – это проводящие пути спинного и головного

мозга, связывающие между собой как отделы ЦНС, так и различные ядра.

Периферическая

нервная система

Периферическая нервная

система – часть нервной системы, которая находится за пределами головного и спинного

мозга. К ней относятся черепные и спинномозговые нервы, нервные узлы и нервы

вегетативной нервной системы, нервные окончания, расположенные в тканях и

органах. В периферической нервной системе выделяют соматическую и вегетативную

части. Ту часть нервной системы, которая регулирует работу скелетных мышц,

называют соматической.

Посредством соматической нервной системы человек может управлять движениями,

произвольно вызывать или прекращать их. Благодаря соматической нервной системе

осуществляется связь организма с внешней средой при помощи органов чувств и

кожной чувствительности.

Часть нервной системы,

регулирующую деятельность внутренних органов (сердца, желудка, желез и т. д.),

называют вегетативной. Она

управляет вегетативными функциями организма, регулирует все обменные процессы

во всех тканях и органах. Вегетативная нервная система регулирует деятельность

органов дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, обмен веществ и

энергии, терморегуляцию, работу гладкой мускулатуры. Следовательно, вегетативная

нервная система регулирует функции внутренних органов, обеспечивающих нормальную

жизнедеятельность организма.

Вегетативная нервная

система морфологически и функционально подразделяется на симпатический и

парасимпатический отделы, в которых выделяют центральную и периферическую части.

Центральная часть симпатической нервной системы находится в грудном отделе

спинного мозга, а парасимпатической нервной системы располагается в стволовом

отделе головного мозга и крестцовом отделе спинного мозга. В спинном мозге

нейроны вегетативной нервной системы располагаются на границе между базальной и

крыловидной пластинами, образуя боковые рога серого вещества. Периферические

части вегетативной нервной системы состоят из нервных волокон и ганглиев,

представляющих собой скопления нервных клеток, лежащих вне пределов ЦНС.

Эфферентные волокна

центральных структур вегетативной нервной системы выходят из ЦНС в составе

смешанных черепно-мозговых волокон или по передним корешкам спинномозговых нервов.

Затем покидают общий нервный ствол и переключаются в ганглиях. Афферентные

волокна заходят в ЦНС вместе с чувствительными соматическими волокнами через

задние корешки спинного мозга или в составе черепномозговых

нервов. Ганглии в зависимости от местоположения делятся на: паравертебральные

(лежащие в непосредственной близости от позвоночника), превертебральные

(удаленные от позвоночника), экстрамуральные (лежащие

поблизости от иннервируемого органа) и интрамуральные

(расположенные непосредственно в стенке органа). Волокна, подходящие к ганглию

(преганглионарные), покрыты миелином. Волокна,

покидающие ганглий (постганглионарные), немиелинизированы и имеют серый цвет. В вегетативных

ганглиях находятся афферентные, эфферентные и ассоциативные нейроны.

В этих ганглиях количество постганглионарных волокон гораздо больше, чем количество

подходящих преганглионарных волокон. Эфферентные

вегетативные волокна оканчиваются на гладкой мускулатуре внутренних органов,

сердечной мышце и железах.

Парасимпатический и

симпатический отделы иннервируют одни и те же органы, т. е. к каждому

вегетативному органу подходят как парасимпатические, так и симпатические

окончания, часто оказывая на него противоположное действие.

Вегетативная (автономная)

нервная система обладает рядом особенностей в строении и функциях. Она

выполняет адаптационно-трофическую функцию в отношении всех тканей и органов.

Соматическая (анимальная) нервная система распространяет свое действие лишь на

скелетную мускулатуру. Таким образом, скелетная мускулатура имеет двойную иннервацию,

исходящую от обеих систем. Нейроны соматической нервной системы располагаются

более компактно, здесь нет нейронов (за исключением спинномозговых ганглиев),

вынесенных на периферию. Характерная особенность автономной нервной системы –

наличие периферических ганглиев. Нейроны соматической нервной системы

отличаются разнообразием формы и строения. Здесь встречаются гигантские

пирамидные клетки, небольшие клетки-зерна, грушевидные клетки Пуркинье в коре мозжечка и др. Нейроны вегетативной системы

в меньшей степени варьируют по величине, но имеются морфологические различия

между ними. Так, в нервных сплетениях пищеварительного тракта выявлены мультиполярные клетки Догеля 1–3

типов. Нейроны 1 типа обладают очень короткими дендритами, которые ветвятся в

пределах капсулы. Нейроны 2 типа имеют длинные дендриты, заканчивающиеся рецепторами

на периферии. У нейронов 3 типа дендриты средней величины, не выходящие за

пределы ганглия. Нейроны 1 типа являются афферентными, 2 типа – эфферентными и

3 типа – вставочными.

Крестцовый

отдел Поясничный

отдел Грудной

отдел Шейный

отдел Парасимпатическая нервная система

Рис. 1. Вегетативная нервная

система

Рис. 1. Вегетативная нервная

система

Соматическая и вегетативные нервная системы различаются толщиной нервных

волокон. Нервные волокна автономной нервной системы имеют диаметр 1–4,5 мкм, а соматической

–

3–8 мкм. Кроме того, скорость проведения нервного импульса волокнами

соматической нервной системы равна 12–120 м/с, тогда как волокна

вегетативной нервной системы проводят импульсы со скоростью 0,3–10 м/с. Нейроны

автономной нервной системы менее возбудимы, чем соматической.

Простейшая рефлекторная дуга в обеих системах имеет трехнейронное

строение: 1-й нейрон (афферентный) располагается в спинномозговом узле; 2-й

нейрон (ассоциативный) в соматической нервной системе находится в заднем роге спинного

мозга, его аксон направляется к мотонейронам передних

рогов (3-й нейрон). В вегетативной нервной системе 2-й нейрон располагается в

боковом роге спинного мозга (интермедиолатеральное ядро), а его аксон

направляется на периферию к одному из вегетативных ганглиев. 3-й нейрон

(эфферентный) рефлекторной дуги вегетативной нервной системы вынесен на

периферию в вегетативный ганглий. Два последних нейрона соответственно называются

ганглионарным и постганглионарным.

Аксон 1-го нейрона окружен миелиновой оболочкой, а второго нейрона лишен её.

Центральные структуры симпатического

отдела вегетативной нервной системы расположены в спинном мозге. Они занимают

пространство боковых рогов серого вещества от восьмого шейного сегмента до

второго-третьего поясничного (спинномозговой центр Якобсона). Миелинизированные

аксоны этого центра выходят из передних корешков спинного мозга.

Периферическая часть симпатического

отдела состоит из двух пограничных стволов – цепочек паравертебральных

ганглиев, лежащих по краям позвоночника. Ганглии в цепочке связаны

между собой межузловыми ветвями (коннективами).

Существуют и комиссуральные связи между симметричными

ганглиями. В шейном и нижнем крестцовом отделах симпатического ствола преганглионарные нервы подходят к ганглиям не из своих сегментов

спинного мозга, а из ниже- или вышележащих сегментов через коннективы ствола. В этом случае веточки

проходят через ганглии, не переключаясь в них и оставаясь миелинизированными.

В шейном отделе

имеются три шейных узла, образовавшиеся в онтогенезе при слиянии восьми симпатических

ганглиев. Два верхних шейных узла иннервируют сонную артерию, глотку, пищевод,

слюнные и щитовидные железы и сердце. Нижний шейный узел, в свою очередь, сливается

с верхним грудным симпатическим узлом, образуя крупный звездчатый ганглий. Звездчатый

ганглий иннервирует позвоночную артерию, органы грудной полости (пищевод, трахею,

вилочковую железу, аорту) и сердечную мышцу.

В грудном отделе

имеется 10–12 ганглиев. Постганглионарные ветви

первых пяти из них направляются к плевре, сердечному, легочному и аортальному

сплетениям. Узлы с 6-го по 9-й образуют большой чревный нерв, который, пройдя в

брюшную полость, оканчивается в превертебральных

узлах самого крупного нервного сплетения брюшной полости – чревного или солнечного

сплетения. В его состав входят как симпатические, так и парасимпатические

волокна. От чревного сплетения радиально отходит множество нервов, образующих

вторичные сплетения (отсюда и название – солнечное сплетение). В узлах

солнечного сплетения оканчиваются волокна многих внутренностных нервов. От

узлов этого сплетения берут начало постганглионарные

нервы, иннервирующие почти все органы брюшной полости. Последние 2–3 узла грудного отдела своими ветвями формируют

малый чревный нерв, который также уходит к узлам солнечного сплетения.

В брюшной части

пограничного симпатического ствола имеется 4–5 поясничных узла, от которых идут

ветви к брюшной части аорты, половым органам, брыжеечному ганглию, кишечнику. В

тазовой части симпатического ствола лежат 4 крестцовых узла и один непарный копчиковый

узел. Через тазовое сплетение они иннервируют тазовые органы.

Симпатические

афферентные (чувствительные) волокна от внутренних органов, несущие информацию

от многочисленных интерорецепторов, идут в составе симпатических нервов и вступают

в спинной мозг по его задним корешкам, как и чувствительные соматические афференты. Окончания симпатических волокон выделяют в

качестве медиатора норадренилин и адреналин.

При необходимости

мобилизации ресурсов организма симпатический отдел вегетативной нервной системы

увеличивает свою активность. Под действием импульсов, приходящих по симпатическим

нервам, увеличивается частота и сила сердечных сокращений, сужается просвет кровеносных

сосудов, повышается кровяное давление, тормозится двигательная и секреторная активность

пищеварительной системы.

Высшим центром, регулирующим

работу соматических и вегетативных функций, является кора больших полушарий. В

ней имеются проекции как парасимпатических, так и симпатических нервов.

Чувствительные пути вегетативных органов проецируются в лимбическую

и ростральные части коры (орбитальная, двигательная зоны). Эти

проекции строятся на топическом принципе – рядом расположенные органы

проецируются в соседние зоны коры. Парасимпатические и симпатические проекции

одних и тех же органов проецируются в одни и те же или близко расположенные

участки коры. Однако парасимпатические проекции в коре представлены гораздо шире,

чем симпатические.

Центральные структуры парасимпатического

отдела вегетативной нервной системы расположены в стволе мозга (средний

мозг, Варолиев мост и продолговатый мозг) и в крестцовом отделе спинного мозга. Периферические части образованы

эктрамуральными и интрамуральными

ганглиями и нервами. Из среднего мозга парасимпатические ветви уходят в

составе глазодвигательного нерва (III пара). Затем преганглионарные

волокна направляются к ресничному экстрамуральному

ганглию глазницы. Постганглионарные волокна этого

ганглия иннервируют гладкую мускулатуру ресничного тела и кольцевых мышц

зрачка, т. е. являются двигательными. Варолиев мост

покидается парасимпатическими волокнами в составе лицевого нерва (VII пара). На

периферии они образуют преганглионарные веточки

нескольких экстрамуральных узлов, иннервирующих

железы слизистой оболочки носа и нёба, слезные железы, подчелюстную и подъязычную

слюнные железы. Таким образом, парасимпатические веточки лицевого нерва являются

секреторными.

Из продолговатого

мозга в составе языкоглоточного нерва (IX пара) уходят также секреторные парасимпатическое

ветви, которые направляются к ушному экстрамуральному

ганглию, иннервирующему околоушные слюнные железы и железы слизистой щек и губ.

Блуждающий нерв (X пара) является самой значительной частью парасимпатического

отдела вегетативной нервной системы. Его ветви направляются к сердечному, бронхиальному

и чревному сплетениям, а также к интрамуральным узлам

в стенках внутренних органов грудной, брюшной полостей и полости большого таза.

Парасимпатические

ветви крестцовой части спинного мозга берут начало в боковых рогах серого вещества

II–IV крестцовых

сегментов и направляются к превертебральным ганглиям

нижнего подчревного сплетения и интрамуральным

ганглиям органов малого таза. Окончаниями парасимпатического отдела вегетативной

нервной системы выделяется медиатор ацетилхолин. Парасимпатический отдел

вегетативной нервной системы регулирует работу внутренних органов в условиях

покоя. Его активация способствует снижению частоты и силы сердечных сокращений,

снижению кровяного давления, увеличению как двигательной, так и секреторной

активности пищеварительного тракта.

Филогенез. Выделение вегетативной нервной системы из общей

структуры ЦНС начинается уже у беспозвоночных. У кольчатых червей из клеток подглоточных узлов выделяются самостоятельные ганглии,

связанные с кишечной трубкой. Разделение вегетативной нервной системы на симпатическую

и парасимпатическую наблюдается уже у насекомых. Низшие позвоночные

(круглоротые) имеют блуждающий нерв и висцеральные (вегетативные) ветви

спинномозговых нервов. В различных группах позвоночных существуют свои особенности

строения вегетативной нервной системы. У млекопитающих четко проявляется тенденция

к слиянию симпатических ганглиев. Клетки ганглиев периферических отделов

вегетативной нервной системы возникают из ганглиозной пластинки.

Онтогенез. В онтогенезе парасимпатическая нервная система возникает

раньше, чем симпатическая. Сначала наблюдается формирование чувствительных

ганглиев и миграция нервных элементов на периферию по их нервам. Так, в сердце

на стадии зародыша 7,5–11 мм, уже существует интрамуральное

парасимпатическое сплетение, в то время как симпатические волокна прорастают к

нему на стадии 17–23 мм. На стадии 9–15 мм у зародыша наблюдается две пары

параллельно идущих тяжей – закладки пограничных симпатических стволов и лежащие

вентральнее их закладки превертебральных

сплетений брюшной полости. У зародыша

Тема 2. Центральная

нервная система. Спинной мозг

К центральной нервной

системе относятся те части нервной системы, тела нейронов которой защищены

позвоночником и черепом – спинной и головной мозг. Кроме того, головной и спинной

мозг защищены тремя оболочками (твердой, паутинной и мягкой). Головной мозг

анатомически делят на пять отделов: продолговатый мозг; задний мозг,

образованный Варолиевым мостом и мозжечком, средний

мозг, промежуточный мозг, образованный таламусом, эпиталамусом,

гипоталамусом и метаталамусом; конечный мозг,

состоящий из больших полушарий, покрытых корой.

Под корой

располагаются базальные ганглии. Продолговатый мозг, варолиев

мост и средний мозг являются стволовыми структурами головного мозга. Все отделы

ЦНС пронизывает полость, заполненная ликвором. В спинном и среднем мозге она

сужена, и это сужение соответственно называется центральным спинномозговым

каналом и сильвиевым водопроводом. В остальных

отделах полость образует расширения – желудочки: IV желудочек в продолговатом и

заднем мозге; III желудочек в промежуточном; боковые желудочки в больших полушариях.

Спинной мозг

представляет собой наиболее древнюю часть нервной системы. Располагается

спинной мозг в спинномозговом канале, образованном дугами позвонков, рострально он переходит в продолговатый мозг, и его верхняя

граница лежит на уровне верхнего края первого шейного позвонка. Каудально – заканчивается

на уровне I–II поясничных позвонков (у новорожденного на уровне II–III поясничных позвонков)

мозговым конусом. Спинной мозг представляет собой длинный, цилиндрической формы тяж, уплощенный в дорсовентральном направлении и изогнутый в соответствии с

кривизной позвоночника. Протяженность нервной

трубки у взрослого человека составляет 43–45 см (у мужчин) и 41–42 см (у

женщин) с почти редуцированным центральным каналом. Масса спинного мозга

колеблется в пределах 34–38 г.

В шейном и

пояснично-крестцовом отделах имеются два крупных утолщения: шейное, которое

особенно хорошо выражено на уровне V–VI шейных

невротомов, и пояснично-крестцовое, с наибольшей

шириной на уровне III–IV поясничных сегментов. Шейное утолщение соответствует выходу спинномозговых нервов,

направляющихся к верхним конечностям. Поясничное

утолщение соответствует выходу нервов, следующих к нижним конечностям. В

этих участках спинного мозга число нейронов и волокон гораздо больше, чем в

других его отделах. Внутри спинного мозга проходит центральный канал, заполненный спинномозговой жидкостью. Рострально он переходит в полость IV желудочка, каудально

слепо заканчивается конечным желудочком Краузе, расположенным в области верхней части мозгового конуса.

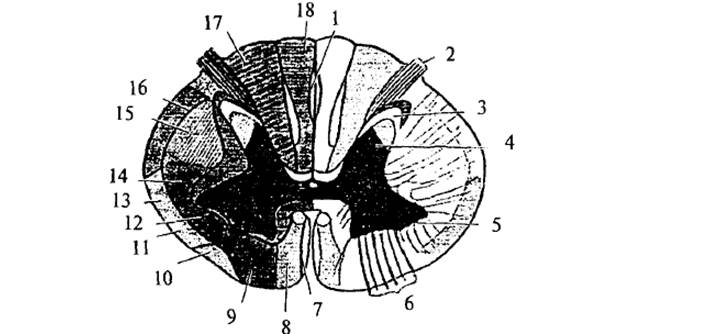

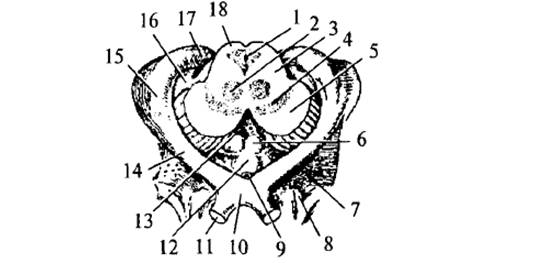

Рис. 2. Спинной мозг

(поперечный срез): 1 – овальный пучок заднего канатика; 2 – задний корешок; 3 –

субстанция Роланда; 4 – задний рог; 5 – передний рог; 6 – передний корешок; 7 –

тектоспинальный путь; 8 – вентральный кортикоспинальный путь; 9 – вентральный

вестибулоспинальный путь; 10 – оливоспинальный путь;

11- вентральный спиномозжечковый путь; 12 – латеральный вестибулоспинальный

тракт; 13 – спиноталамический тракт и тектоспинальный

тракт; 14 – руброспинальный тракт; 15 – латеральный кортикоспинальный

путь; 16 – дорсальный спиномозжечковый путь; 17 – путь Бурдаха;

18 – путь Голля

Снаружи спинной мозг

покрыт тремя оболочками, которые развиваются из мезенхимы. Мягкая, или сосудистая, оболочка содержит разветвления кровеносных сосудов, которые затем

внедряются в спинной мозг. Она имеет два слоя: внутренний, сросшийся со спинным

мозгом, и наружный. Между паутинной и мягкой оболочками находится подпаутинное пространство, заполненное цереброспинальной жидкостью.

Твердая оболочка – это длинный просторный мешок, охватывающий спинной

мозг. Рострально твердая оболочка спинного мозга срастается

с краями большого затылочного отверстия, а каудально заканчивается на уровне второго

крестцового позвонка. Твердая оболочка не примыкает к стенкам позвоночного канала,

между ними имеется эпидуральное пространство,

заполненное жировой клетчаткой и венозными синусами. Твердая оболочка связана с

паутинной в области межпозвоночных отверстий на спинномозговых узлах, а также у

мест прикрепления зубчатой связки.

Зубчатая связка

представляет собой тонкую и прочную парную пластину, которая начинается от

боковой поверхности мягкой оболочки спинного мозга, посередине между выходом

передних и задних корешков и, направляясь латерально,

разделяется на зубцы. Зубцы своими верхушками достигают и паутинной, и твердой оболочек.

Зубчатая связка, а также содержимое эпидурального, субдурального и лимфатического пространств предохраняют

спинной мозг от повреждений.

По поверхности

спинного мозга проходят продольные борозды. На вентральной поверхности спинного

мозга залегает глубокая передняя срединная щель, в которую проникает плотно

охватывающая спинной мозг мягкая мозговая оболочка. На дорсальной поверхности

располагается очень узкая задняя центральная борозда. Эти две борозды делят

спинной мозг на правую и левую половины.

По бокам от спинного

мозга отходят два ряда передних и задних корешков. Передние корешки

образованы эфферентными волокнами мотонейронов, задние

– афферентными волокнами чувствительных нейронов спинномозговых узлов.

Участок мозга с двумя

парами отходящих от него корешков называется сегментом. В спинном мозге

насчитывается 31 сегмент, каждый соответствует одному из позвонков. В шейном отделе

– 8 сегментов, в грудном – 12, в поясничном и крестцовом – по 5, в копчиковом –

1.

Так как рост спинного

мозга отстает во время онтогенетического развития от роста позвоночника, имеется

несоответствие между расположением сегментов спинного мозга и одноименными позвонками.

Поскольку нервы выходят из позвоночника через определенные межпозвоночные

отверстия, корешки удлиняются. Поэтому и направление корешков неодинаково: в

шейном отделе они отходят почти горизонтально, в грудном – спускаются косо вниз,

в пояснично-крестцовом – прямо вниз.

Ниже второго

поясничного позвонка спинномозговая полость заполнена пучком корешков,

спускающихся параллельно друг другу вниз и создающих так называемый конский

хвост. Оба корешка (передний и задний), прилегая друг к другу, направляются к

межпозвоночному отверстию и, соединяясь в области межпозвоночного отверстия,

образуют с каждой стороны смешанные спинномозговые нервы. Задний корешок у

места его соединения с передним имеет утолщение – спинномозговой узел, где располагаются

тела афферентных нейронов.

На поперечном срезе

внутри спинного мозга находится серое вещество, которое напоминает очертания буквы H или бабочку

с расправленными крыльями. Серое вещество проходит по всей длине спинного мозга

вокруг центрального канала. В каждой половине

спинного мозга оно образует два выступа – вентральный (передний) и дорсальный

(задний), называемые серыми столбами, или рогами. Передний рог более массивный, задний – более тонкий.

Правая и левая

половины серого вещества спинного мозга соединяются между собой серой спайкой.

В центре серой спайки залегает центральный канал. На некоторых сегментах

шейного и грудного отделов спинного мозга серое вещество образует, кроме

переднего и заднего серых столбов, боковой столб, или рог, расположенный на

уровне серой спайки. Нейроны серого вещества группируются в ядра, которые

вытягиваются вдоль спинного мозга и имеют вид веретен. На верхушке заднего рога

залегает желатинозная субстанция Роланда,

богатая нейроглией и большим количеством нервных клеток, которые своими отростками

связывают сегменты различных уровней друг с другом.

Между рогами

располагается центральная часть серого вещества – промежуточная зона. В промежуточной

зоне у основания заднего рога с медиальной стороны в пределах от VII шейного до

III поясничного сегментов находится группа нервных клеток, образующая

дорсальное ядро, или столб Кларка. Передние рога массивнее задних. Их образуют

довольно крупные мотонейроны, имеющие длинные аксоны,

которые образуют передние (двигательные) корешки спинного мозга. Они покидают

ЦНС в составе смешанного спинномозгового нерва и направляются к скелетной

мускулатуре.

Основную массу

нейронов спинного мозга составляют собственные нейроны, отростки которых не выходят

за пределы ЦНС. Выделяют интернейроны, или вставочные нейроны, – мелкие клетки с

короткими отростками, не покидающими серого вещества, и канатиковые, или

пучковые, клетки – более крупные клетки, отростки которых образуют белое

вещество. Серое вещество вместе с передними и задними корешками составляют сегментарный

аппарат спинного мозга, основной функцией которого является осуществление

рефлекторных реакций.

Белое вещество составляет

проводниковый аппарат спинного мозга. Белое вещество осуществляет связь

спинного мозга с вышележащими отделами ЦНС, поэтому оно развивалось параллельно

с развитием головного мозга и цефализацией. Белое вещество

залегает на периферии спинного мозга. Передняя срединная щель и задняя и

боковые борозды разделяют белое вещество каждой половины спинного мозга на так

называемые канатики. Выделяют восходящие

и нисходящие пути белого вещества спинного мозга.

Восходящие пути состоят из аксонов клеток спинальных ганглиев и

пучковых клеток серого вещества. К восходящим путям относятся:

1) тонкий (нежный)

пучок Голля;

2) клиновидный пучок Бурдаха. Эти пути сформированы из отростков клеток спинальных

ганглиев (тонкого – от 19 нижних сегментов, а клиновидного – от 12 верхних

сегментов спинного мозга). Их волокна вступают в спинной мозг через задние корешки

и отдают коллатерали нейронам серого вещества. Сами же аксоны достигают

одноименных ядер продолговатого мозга;

3) вентральный и

латеральный спиноталамические пути начинаются от чувствительных клеток

спинномозговых ганглиев, которые переключаются на пучковых клетках задних рогов

серого вещества. Аксоны этих клеток переходят по серому веществу на

противоположную сторону и достигают переключательных ядер таламуса;

4) дорсальный

спиномозжечковый путь Флексинга. Этот путь начинается

нейронами спинномозговых узлов, переключается на клетках ядра Кларка. Аксоны не

переходят на противоположную сторону и, достигая продолговатого мозга, через нижнюю

ножку мозжечка вступают в ипсилатеральную (той же стороны)

половину мозжечка;

5) вентральный

спиномозжечковый путь Говерса также начинается

нейронами спинномозговых узлов, затем переключается на клетки ядра промежуточной

зоны. Аксоны переходят на противоположную сторону и поднимаются до верхних

отделов ствола, где вновь перекрещиваются и вступают в ипсилатеральную

половину мозжечка по его верхним ножкам.

К нисходящим путям относятся:

1) латеральный и вентральный кортикоспинальные

(пирамидные) пути. Эти пути начинаются от пирамидных нейронов нижних слоев

моторной зоны коры. Они проходят через белое вещество больших полушарий, основание

ножек среднего мозга, по вентральным отделам Варолиева

моста и продолговатого мозга в спинной мозг. Латеральный путь перекрещивается в

нижней части пирамид продолговатого мозга и заканчивается на нейронах основания

заднего рога. Вентральный путь, не перекрещиваясь, пересекает пирамиды

продолговатого мозга. Перед вступлением в передний рог серого вещества

соответствующего сегмента спинного мозга волокна этого пути переходят на

противоположную сторону и заканчиваются на мотонейронах

передних рогов контрлатеральной стороны;

2) руброспинальный путь. Начинается от

красных ядер среднего мозга, перекрещивается на уровне среднего мозга. Волокна заканчиваются

на нейронах промежуточной зоны серого вещества спинного мозга;

3)

тектоспинальный путь берет начало от

клеток четверохолмия среднего мозга и достигает мотонейронов

передних рогов;

4) оливоспинальный путь. Этот путь

образован аксонами клеток олив продолговатого мозга, которые достигают мотонейронов спинного мозга;

5) вестибулоспинальные пути. Начинаются

от вестибулярных ядер продолговатого мозга и заканчиваются на клетках передних

рогов;

6) ретикулоспинальный путь. Связывает

ретикулярную формацию ствола головного мозга со спинным мозгом. Помимо этих

путей имеются внутренние, локальные пути, соединяющие

сегменты различных уровней спинного мозга между собой.

Филогенез. В

филогенезе спинного мозга отмечается вариабельность количества сегментов у представителей

различных классов и видов. Но, являясь филогенетически древней структурой, спинной

мозг мало изменяется в ходе эволюции. Пирамидные пути появляются только у млекопитающих

в связи с развитием коры больших полушарий. Удельный вес спинного мозга по

отношению к общей массе ЦНС

в ходе филогенеза уменьшается за счет увеличения массы головного мозга.

Онтогенез. В

онтогенезе спинной мозг формируется из заднего отдела медуллярной трубки. На первых

стадиях развития нервная трубка на всем протяжении состоит из трех слоев:

наружного (краевого), среднего (мантийного), внутреннего (эпендимного).

Эпендимные клетки выстилают внутренние стенки полости мозговой

трубки. Клетки мантийного слоя преобразуются в нейробласты

и спонгиобласты. Стенки трубки утолщаются неравномерно.

Основной прирост нервной ткани идет в ее боковых частях.

Нервные и глиальные

клетки боковых стенок спинномозговой трубки образуют две пластинки: крыловидную

и базальную. Крыловидная пластинка располагается дорсолатерально

вдоль дорсальной части нервной трубки, а основная, или базальная, лежит вентролатерально. Правая и левая половины пластинок соединены

с дорсальной стороны тонкой крышей, а с вентральной стороны – дном. Причем и

дно и крыша расположены в глубине около центрального канала. Отделяются

пластинки друг от друга боковыми пограничными бороздами.

Клетки крыловидной

пластинки формируют чувствительные, сенсорные, структуры задних отделов

спинного мозга (задние рога серого вещества). Базальная пластинка дает начало

клеткам передних рогов – моторным структурам. Клетки, расположенные вблизи

пограничных борозд, образуют вегетативные центры спинного мозга.

Полость нервной трубки

сужается из-за роста стенок спинного мозга и превращается в центральный спинномозговой

канал. Возникают борозды, которые делят спинной мозг на правую и левую

половины. Отростки нейронов спинного и головного мозга прорастают, покрываются

миелином и формируют белое вещество спинного мозга.

Эмбриогенез. В

начальный период внутриутробной жизни спинной мозг заполняет все пространство

позвоночного канала. Начиная с 3-го месяца зародышевой жизни, позвоночник

растет в длину быстрее, чем мозговое вещество. Поэтому только часть позвоночного

канала заполнена мозгом.

У новорожденного

спинной мозг оканчивается на уровне II–III поясничных позвонков, достигая в длину 13,6–14,8 см,

что составляет 29,5 % от длины тела. К 2 годам жизни ребенка длина спинного

мозга достигает

На поперечном срезе

вид спинного мозга ребенка такой же, как у взрослого. Однако у новорожденного

особенно хорошо выражены шейное и пояснично-крестцовое утолщения, а центральный

канал шире, чем у взрослого. Сужение просвета канала происходит главным образом

в течение первых двух лет жизни, хотя он продолжает суживаться и в более

поздние сроки, когда наблюдается увеличение массы серого и белого вещества.

Объем белого вещества увеличивается в основном за счет собственных пучков

сегментарного аппарата, который формируется раньше, чем проводящие пути,

соединяющие спинной мозг с головным.

Тема 3. Головной

мозг. Продолговатый мозг

Головной мозг с окружающими его оболочками находится в полости черепа. В

связи с этим его выпуклая верхнелатеральная поверхность по форме соответствует

внутренней вогнутой поверхности свода

черепа. Нижняя поверхность – основание мозга – имеет сложный рельеф,

соответствующий форме черепных ямок внутреннего основания черепа.

Головной мозг имеет сплющено-шарообразную форму и является наиболее

массивной частью ЦНС. Его масса составляет 1/50 массы тела. Абсолютная масса

мозга не служит показателем интеллекта человека.

По происхождению и морфологическим особенностям в головном мозге выделяют

три отдела: стволовую часть, подкорковые образования и большие полушария.

Ствол включает продолговатый мозг, Варолиев

мост, ножки мозга, крышу и средний мозг вместе с промежуточным мозгом. Мозжечок

принято выделять как малый мозг. Ствол сформировался из второго и третьего

мозговых пузырей. Подкорковая область и большие полушария развиваются из

первого мозгового пузыря.

Продолговатый мозг. В полости черепа спинной мозг без резких морфологических изменений

переходит в продолговатый мозг. Поэтому

он в дорсальной части имеет отчетливые признаки сходства со спинным мозгом.

Вследствие того, что

продолговатый мозг является продолжением спинного мозга, он сохраняет в

некоторой степени сегментарность и белое вещество,

как и в спинном мозге, занимает поверхностное положение. По нему тянутся от

спинного мозга передняя срединная щель, задняя срединная борозда, передние и

задние боковые борозды. Внутри продолговатого мозга проходит центральный канал.

Полость центрального канала на уровне продолговатого мозга расширена и образует

нижнюю часть IV желудочка мозга, имеющего ромбовидную форму.

Крыловидные пластинки

дорсальной части мозговой трубки расходятся в стороны. Крыша мозга истончена, в

ней располагается сосудистое сплетение IV желудочка. Поэтому продолговатый мозг

имеет конусовидную форму. Узкий его конец является продолжением спинного мозга,

а широкий направлен в сторону моста. Протяженность его составляет

Нижней границей

продолговатого мозга являются верхние корешки шейного отдела спинного мозга. Верхняя

граница проходит с дорсальной стороны по мозговым полоскам (волокна проводящих

путей слуховой системы), идущим поперек дна IV желудочка в самой широкой его части,

а с вентральной стороны – по нижнему краю моста.

На дорсальной

поверхности продолговатого мозга хорошо заметна полость треугольной формы – нижняя

часть ромбовидной ямки дна IV желудочка. Срединная борозда ямки каудально

(вершина треугольника) переходит в центральный спинномозговой канал. Часть

крыши мозга, прикрывающая это место (точка расхождения крыловидных пластинок),

называется задвижкой. Крышу мозга

над продолговатым мозгом образуют сосудистое сплетение IV желудочка и нижний мозговой

парус. Через три отверстия в крыше мозга – срединную апертуру, или отверстие Мажанди, и два латеральные, или отверстия Люшке, полость IV желудочка сообщается с подпаутинным пространством.

Отверстие Мажанди больше латеральных, находится в задней части

нижнего мозгового паруса и открывается в расширенную часть подпаутинного

пространства – цистерну мозжечка и спинного мозга. Отверстия Люшке расположены латерально в самой

широкой части ромбовидной ямки.

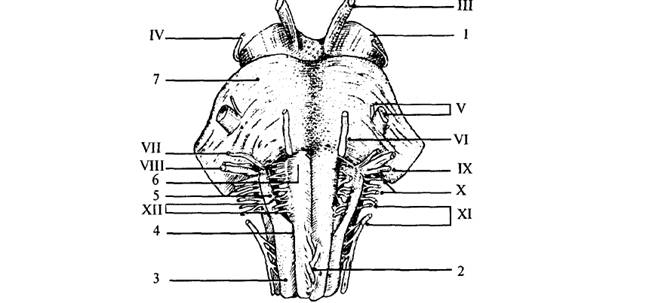

Рис. 3. Продолговатый мозг,

Варолиев мост и черепные нервы: III – глазодвигательный

нерв; IV – блоковый нерв; V – тройничный нерв; VI – отводящий нерв; VII – лицевой

нерв; VIII – преддверно-улитковый нерв (слуховой); IX – языкоглоточный нерв; X

– блуждающий нерв; XI – добавочный нерв; XII – подъязычный нерв; 1 – ножка

мозга (средний мозг); 2 – перекрест пирамид (верхний шейный отдел спинного

мозга); 3 – боковой канатик; 4 – передняя боковая борозда; 5 – олива; 6 – пирамида

продолговатого мозга; 7 – мост

Таким образом, на

уровне продолговатого мозга ликвор желудочков мозга и спинномозговая жидкость объединяются

в единую систему.

С дорсальной

поверхности продолговатого мозга от спинного мозга вдоль срединно-задней борозды

поднимаются канатики нежного пучка, латеральнее идут

клиновидные канатики. Канатики заканчиваются бугорками ядер Голля (нежного) и Бурдаха (клиновидного) на уровне нижнего угла ромбовидной

ямки. От бугорков Голля и Бурдаха рострально

идут веревчатые тела, которые являются латеральными стенками

IV желудочка. Они переходят в нижние ножки

мозжечка, имеющие вид массивных волокнистых тяжей. Нижние мозжечковые ножки

участвуют в формировании ромбовидной ямки, представляющей собой дно IV желудочка.

На вентральной

поверхности продолговатого мозга нисходящие кортикоспинальные проводящие пути

образуют расширяющиеся валики – пирамиды, лежащие по обе стороны от передней

щели. Пирамиды суживаются книзу, т. к. 2/3 их волокон переходят на

противоположную сторону, образуя перекрест пирамид, и ниже продолжаются в виде

корково-спинномозгового пути. Латеральнее от них

расположены вздутия, называемые оливами, которым внутри соответствуют

ядра серого вещества. Они отделены от пирамид передней латеральной бороздой.

Оливы образованы нейронами и на поперечном срезе напоминают складчатый мешок.

Эти образования имеют тесный контакт с мозжечком и функционально связаны с поддержанием

тела в вертикальном положении.

От продолговатого

мозга отходят IX–XII пары черепно-мозговых нервов: IX – языкоглоточный нерв, X – блуждающий нерв, XI – добавочный

нерв, XII – подъязычный нерв. Языкоглоточный нерв включает

чувствительные, двигательные и парасимпатические ветви. Он выходит из

продолговатого мозга через латеральную щель. Блуждающий нерв является

самым значительным нервом парасимпатического отдела нервной системы. Это

смешанный нерв. Добавочный и подъязычный нервы чисто двигательные

нервы. Добавочный нерв имеет веточки, выходящие из шейных сегментов спинного

мозга.

Структурная организация

продолговатого мозга отличается от спинного мозга. Скопления клеток – ядра

продолговатого мозга – перемежаются с пучками волокон, которые не всегда имеют

поверхностное расположение. Чувствительные (сенсорные) ядра черепно-мозговых нервов

располагаются дорсолатерально, двигательные

(моторные) – вентрально, вегетативные ядра занимают

промежуточное положение. Кроме ядер черепно-мозговых нервов, в продолговатом

мозге расположены ядра, на которых переключается сенсорная информация (ядра

олив, Голля и Бурдаха), и ядра ретикулярной формации,

а также дыхательный, сосудодвигательный и пищеварительные центры.

В продолговатом мозге

и других стволовых отделах мозга расположена особая клеточная структура – ретикулярная

формация. Она образована переплетением нервных волокон и лежащих между ними

нейронами и их скоплениями. По своему виду они напоминают мелкие ядра.

Ретикулярная формация

является продолжением аналогичной структуры спинного мозга. Она занимает

обширное пространство между трактами и ядрами ствола мозга. Ретикулярная

формация – слабо дифференцированная масса нервных клеток, регулирующая

состояние коры большого мозга.

В функциональном

отношении ретикулярная формация ствола представляет собой единую структуру, в

которой выделено до 98 ядерных групп. Эта структура связана со всеми органами

чувств, двигательными и чувствительными областями коры большого мозга,

зрительными буграми, подбугровой областью и спинным мозгом.

Основными ядрами

являются: ядра шва и гигантоклеточное ядро продолговатого мозга, центральное и

ретикулярное ядра моста. Клетки ретикулярной формации очень разнообразны по форме

и величине. Для них характерно наличие значительно разветвленного дендритного

дерева и длинных аксонов.

Афферентные входы ретикулярная

формация получает как по коллатералям восходящих (сенсорных) путей, так и от вышележащих

структур, в том числе от коры больших полушарий и мозжечка.

Таким образом, ретикулярная

формация интегрирует влияние большого числа мозговых структур. В свою очередь сама

она оказывает влияние как на вышележащие, так и на нижележащие структуры.

Нисходящие и

восходящие волокна ретикулярной формации покидают ядра на всем ее протяжении,

не имея четких пространственных разграничений. Кроме того, существуют аксоны, которые

Т-образно ветвятся. Одна из ветвей идет вниз, а другая – в верхние отделы

головного мозга. Нисходящие волокна образуют ретикулоспинальный тракт. Через

него ретикулярная формация оказывает влияние как на двигательную деятельность

спинного мозга (осуществление спинальных рефлексов), так и на вегетативную

регуляцию (сосудодвигательная, дыхательная, пищеварительная функции).

Ретикулярная формация

воздействует на соматические и вегетативные центры в двух противоположных

направлениях – торможения и возбуждения. Восходящие влияния ретикулярной

формации направлены на регуляцию деятельности коры больших полушарий.

Большинство ретикулярных волокон достигает коры через переключение в неспецифических

ядрах таламуса. Значительная часть нейронов ретикулярной формации связаны синапсами

с двумя или тремя афферентными волокнами.

Действие восходящих

ретикулярных влияний заключается в широкой активации корковых структур.

Торможение активности ретикулярной формации ведет к наступлению сна, активация

ее приводит к реакции пробуждения.

Характерной

особенностью нейронов ретикулярной формации является их высокая чувствительность

к химическим факторам. Такие факторы, как уровень углекислого газа, кислорода, адреналина,

ацетилхолина и серотонина, относительно небольшие концентрации

фармакологических веществ, изменяют активность нейронов ретикулярной формации,

а вместе с этим и ее влияние на кору больших полушарий, соматические и вегетативные

рефлексы.

Филогенез. В филогенезе развитие продолговатого мозга

определяется развитием чувствительных органов боковой линии, слуха, тактильной

чувствительности. У всех позвоночных животных, кроме млекопитающих, в

продолговатом мозге расположены ядра V–XII пар нервов. У низших позвоночных

пирамиды отсутствуют, а у млекопитающих они ясно различимы. Оливы появляются

только у высших обезьян.

Поскольку наибольший

кортикальный контроль над двигательными структурами наблюдается у человека, у

него же наиболее выражены и пирамиды, и оливы.

Филогенетически ретикулярная

формация является древней структурой. У низших позвоночных она распространена

по всей ЦНС. У высших позвоночных эта структура хорошо представлена только в

стволовых отделах мозга, так как функцию регуляции берут на себя конечный мозг

и мозжечок.

Онтогенез. В

онтогенезе продолговатый мозг является производным ромбовидного мозгового пузыря,

который делится на задний и добавочный мозг. Полость ромбовидного мозга не делится

и остается общей для продолговатого и заднего мозга – IV желудочком. Добавочный мозг развивается в

продолговатый. Продолговатый мозг формируется так же, как и спинной.

В структурах

продолговатого мозга формируются ядра черепно-мозговых нервов. Причем почти все

ядра нервов (тройничного, отводящего, лицевого, слухового), принадлежащие во

взрослом состоянии мосту, закладываются первоначально в ростральных отделах

продолговатого мозга, и только позже они перемещаются в структуры заднего

мозга.

Сосудистое сплетение

IV желудочка на начальных этапах эмбрионального развития человека представляет

собой сплошную пластинку. В дальнейшем она прорывается, образуя отверстия: места

сообщения между полостью IV желудочка и полостью подпаутинного

пространства.

Тема 4. Задний мозг (Варолиев

мост. Мозжечок)

Варолиев мост и мозжечок принято объединять в единую структуру

под общим названием задний мозг. Задний

мозг развивается из заднемозгового пузыря,

являющегося производным ромбовидного пузыря. Вентральная часть заднего мозга

представляет собой продолжение стволовых структур и носит название Варолиевого моста.

Варолиев мост – это вентральная часть заднего мозга. Он образует

структуры ростральной части дна IV желудочка, являющегося производным

ромбовидного пузыря зародыша и поэтому его ограничивают продолговатый мозг,

мост и мозжечок. Дорсальная поверхность

моста представляет собой верхний треугольник ромбовидной ямки. Полость

ромбовидной ямки рострально сужается и переходит в водопровод

среднего мозга. Сверху полость ромбовидной ямки прикрыта верхним мозговым парусом,

который вместе с нижним мозговым парусом и сосудистым сплетением образует крышу

IV желудочка, имеющую вид шатра. Латеральные стенки IV желудочка в области

моста образованы средними и верхними ножками мозжечка.

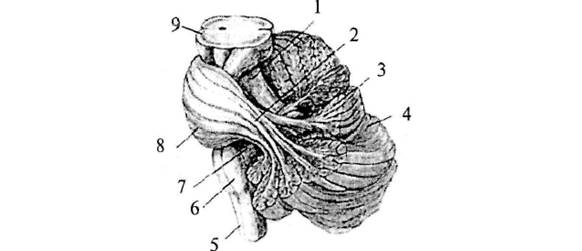

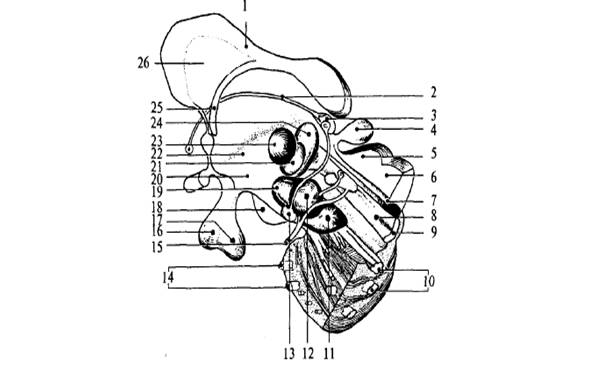

Рис. 4. Варолиев

мост и мозжечок: 1 – верхняя ножка мозжечка; 2 – средняя ножка мозжечка; 3 – лист

(долька мозжечка); 4 – левое полушарие мозжечка; 5 – спинной мозг; 6 – продолговатый

мозг; 7 – нижняя ножка мозжечка; 8 – мост; 9 – средний мозг

Вентральная

поверхность Варолиева моста представляет собой мощную

поперечно-волокнистую выпуклость белого вещества. По центру вентральной

поверхности моста проходит глубокая борозда – канавка основной артерии мозга. Латерально вентральная выпуклость переходит в мощные

средние ножки мозжечка. От Варолиевого моста отходят четыре пары черепно-мозговых

нервов. V – тройничный нерв; VI – отводящий нерв; VII – лицевой нерв;

VIII – преддверно-улитковый, или слуховой, нерв.

На поперечных срезах,

как и в продолговатом мозге, в нем выделяются белое вещество и ядра серого вещества.

Поперечные волокна, составляющие трапециевидное тело, делят толщу моста на

более крупную вентральную (основание моста) и дорсальную (покрышка моста)

части. В вентральной части преобладает белое вещество проводящих путей,

являющихся продолжением проводящих путей ножек среднего мозга. Серое вещество

вентральной части моста образует собственные ядра моста (ядра основания моста).

В этих ядрах заканчиваются волокна, идущие из коры больших полушарий: нисходящие

кортикомостовые пути и коллатерали от кортикоспинальных путей.

От собственных ядер

моста отходят волокна, которые переходят на противоположную сторону и образуют трапециевидные

тела, переходящие в средние ножки мозжечка. Дорсальная часть моста является непосредственным продолжением

продолговатого мозга. В ней располагаются переключательные ядра сенсорных систем,

ядра черепно-мозговых нервов и ретикулярной формации.

В филогенезе у низших

позвоночных животных Варолиев мост не отделен четко

от продолговатого мозга. Он обособляется только у млекопитающих. Это происходит

с развитием коры и нисходящих из нее проекционных путей. Вместе с этим растет

количество собственных ядер вентральной части моста. Это обусловливает

появление и развитие средних ножек мозжечка и его полушарий. Особенно

значительно вентральные части моста и средние ножки мозжечка выражены у

человека.

В онтогенезе мост, как

отдел заднего мозга, происходит из ромбовидного мозгового пузыря. На стадии

пяти мозговых пузырей ромбовидный мозг делится на добавочный, из которого развивается

продолговатый мозг, и задний мозг. Крыша заднего мозга преобразуется в

мозжечок, а дно и стенки его становятся структурами моста. Полость ромбовидного

мозга остается общей для продолговатого мозга и моста и является полостью IV желудочка.

Почти все ядра

черепно-мозговых нервов моста закладываются в ростральных отделах продолговатого

мозга. Их перемещение в мост происходит после образования мозгового изгиба.

На 7-й неделе развития

эмбриона клетки крыловидной пластинки продолговатого мозга мигрируют в ростровентральном направлении и образуют на вентральной

поверхности моста понтобульбарное тело, которое позже

превращается в собственные ядра моста.

Мозжечок

располагается на дорсальной поверхности ствола мозга. Он занимает заднюю черепную

ямку. Вентральная поверхность мозжечка принадлежит к парусам IV желудочка и

тесно связана со стволовыми структурами тремя парами мозжечковых ножек: с

продолговатым мозгом нижними ножками, с мостом средними ножками и со средним

мозгом – верхними ножками. Наиболее мощными являются средние ножки.

Все ножки выходят из

мозжечка рядом, а потом верхние ножки направляются к среднему мозгу вместе с

верхним мозговым парусом, а нижние – к продолговатому мозгу вместе с нижним

мозговым парусом. Рострально над мозжечком лежат затылочные

доли большого мозга, которые заходят за его дорсальные границы.

Мозжечок отделен от

большого мозга глубокой поперечной щелью. Он, как и большой мозг, покрыт тремя

оболочками. У взрослого человека масса мозжечка составляет 120–160 г.

Анатомически мозжечок

человека состоит из трех основных частей: двух полушарий и соединяющей их

средней части – червя. Поверхность мозжечка изрезана глубокими ветвящимися бороздами.

Глубокие борозды мозжечка делят полушария и червь на дольки, которые

объединяются в доли: верхние, задние и нижние. Доли отделяются друг от друга

щелями.

Между обоими

полушариями мозжечка располагается изрезанная узкими, параллельно идущими бороздами

средняя часть – червь. На нем различают верхнюю поверхность – верхний

червячок, и нижнюю – нижний червячок. Две продольно идущие бороздки на каждой поверхности

мозжечка отделяют верхний и нижний червячки от полушарий мозжечка. На верхнем и

нижнем червячках различают доли, которые состоят из нескольких извилин. Червь

оказывает регулирующее влияние на двигательную активность осевых структур

(туловище, шея и голова), а полушария связаны с работой конечностей.

Верхний червячок спереди назад состоит из следующих долей: 1) язычок

мозжечка; 2) центральная долька;

3) бугор; 4) лист

червя в виде очень узкой дольки располагающейся сзади, на границе перехода

верхнего червячка в нижний.

На нижнем червячке

в направлении спереди назад различают следующие доли: 1) узелок, к передним

отделам которого присоединяется задний мозговой парус; 2) втулочка

червя; 3) пирамида червя.

На верхней

поверхности полушарий мозжечка отмечают следующие борозды и дольки. Четырехугольная

долька разделяется передней верхней бороздой на переднюю и заднюю части.

Четырехугольная долька ограничивается задней верхней бороздой от верхней полулунной

дольки. Спереди от четырехугольной дольки залегают небольшие извилины,

так называемые крылья центральной дольки. Снизу и спереди от последних лежат небольшие

участки мозжечка – связи язычка.

На нижней поверхности полушарий мозжечка

располагаются борозды и дольки. Группа концентрически расположенных

извилин образует миндалину. Снаружи и сзади от миндалины залегает двубрюшная

долька, которая соответствует пирамиде червячка. Снаружи от миндалины и спереди

от двубрюшной дольки располагается наиболее выступающая спереди часть нижней поверхности

мозжечка – клочок. Червь и клочок являются филогенетически древними участками

мозжечка. Сзади от двубрюшной дольки лежит нижняя полулунная долька.

Нейронная организация

мозжечка существенно отличается от таковой стволовых структур. Основная масса

нейронов сосредоточена на поверхности и создает кору мозжечка, толщина которой

составляет 1–2,5 мм. Площадь ее велика, так как кора имеется и на

боковых поверхностях борозд (около 80 %). При том что масса мозжечка составляет

лишь 1/9 массы обоих больших полушарий, площадь поверхности его коры равна

площади поверхности одного из них.

Серое вещество коры, расположенное

на поверхности ветвящихся борозд, пронизывает, как дерево, белое вещество. Поэтому

рисунок, образуемый серым и белым веществом на срезах мозжечка, называют «древом

жизни» мозжечка. В глубине белого вещества имеются скопления серого вещества – парные

ядра мозжечка. B черве по обеим сторонам от средней линии имеются два ядра

шатра. Латеральнее ядер шатра в полушариях мозжечка располагаются

шаровидные ядра. Латеральнее последних в полушариях находятся

пробковидные ядра, а еще дальше – самые крупные зубчатые ядра полушарий. Последние

имеют вид волнообразно изгибающейся пластинки серого вещества.

Кора мозжечка четко

разделена на три слоя:

1) наружный – молекулярный

слой. В нем

находятся аксоны и дендриты клеток нижележащих слоев, а также звездчатые и корзинчатые клетки. В этом слое встречаются и клетки

Лугано, функция которых не установлена;

2) средний – ганглиозный

слой. Образован

крупными грушевидными клетками Пуркинье, имеющими

каждый мощное, сильно ветвящееся дендритное дерево в молекулярном слое. Эти

клетки расположены в один ряд. Количество их у человека приближается к 15 млн;

3) внутренний – зернистый

слой. Аксоны клеток-зерен направляются в молекулярный слой, где Т-образно

ветвятся и вступают в синаптические контакты с

дендритами клеток Пуркинье, корзинчатых

и звездчатых клеток.

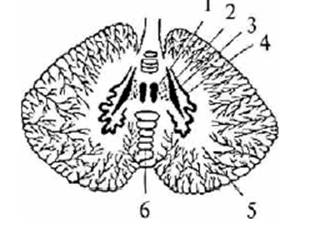

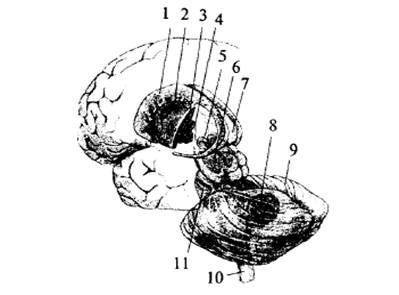

Рис. 5. Ядра мозжечка: 1 – ядро

шатра; 2 – шаровидное ядро; 3 – пробковидное ядро; 4 – зубчатое ядро; 5 – полушария

мозжечка; 6 – червь мозжечка

Дендритное дерево

клеток Пуркинье располагается в плоскости,

перпендикулярной оси борозды, а аксоны клеток-зерен – параллельно ей. На одну

клетку Пуркинье приходится около 5 тыс. клеток-зерен.

Общее количество зерновидных нейронов достигает у человека 1010–1011.

Клетки Пуркинье интегрируют информацию, приходящую из

спинного мозга и коры больших полушарий.

На соме и дендритах

клеток Пуркинье заканчиваются еще и аксоны звездчатых

и корзинчатых клеток, а также так называемых лазающих

волокон от ядер оливы (пришедших к коре мозжечка по оливо-мозжечковым

путям). Остальные афферентные пути заканчиваются в коре мозжечка в виде моховидных

волокон на клетках-зернах, а также на звездчатых и корзинчатых

клетках. Эфферентные выходы из коры

мозжечка созданы аксонами клеток Пуркинье,

заканчивающимися на клетках подкорковых ядер мозжечка. Из аксонов клеток ядер мозжечка

состоят эфференты мозжечка, связывающие его с другими

отделами ЦНС.

Афферентные и эфферентные

волокна образуют в совокупности три пары мозжечковых ножек. Через нижнюю пару

ножек мозжечок получает афференты от дорсального спиномозжечкового

пути Флексига. Здесь проходят оливо-мозжечковый

путь, пути от вестибулярных ядер VIII пары нервов и ядер V, VII, IX и X пар

черепно-мозговых нервов, а также от ядер Голля и Бурдаха

продолговатого мозга.

Через нижние ножки

выходит лишь один эфферентный путь от ядер шатра к вестибулярным ядрам

продолговатого мозга. Средние ножки имеют только афферентные волокна, идущие от

собственных ядер моста, а также коллатерали от кортикоспинальных путей. Через

эти ножки различные отделы коры больших полушарий (лобные, височные и

затылочные) связаны с мозжечком, так как на собственных ядрах моста заканчиваются

корково-мостовые нисходящие пути.

Через верхние ножки

мозжечок получает афферентные волокна от вентрального спиномозжечкового пути Говерса, а также от передних бугров четверохолмия. Основную

же массу передних ножек составляют эфферентные волокна, идущие к красному ядру, ретикулярным ядрам и буграм четверохолмия

среднего мозга, к таламическим и гипоталамическим ядрам промежуточного мозга.

Через таламические

ядра мозжечок связан с корой больших полушарий, а через красные ядра, ядра

ретикулярной формации и вестибулярные ядра – со спинным мозгом. Мозжечок

является важным участком вегетативной нервной системы.

Филогенез. Все позвоночные животные обладают мозжечком, развитие которого связано с

характером и сложностью выполняемых ими движений. Поэтому у рыб мозжечок

развивается так, что становится высшей интегративной структурой. Мозжечок рыб

состоит из тела и двух небольших возвышений. Их называют древним мозжечком, а

тело – старым мозжечком.

При выходе животных на

сушу мозжечок вначале редуцируется (у амфибий). Его развитие шло по пути

совершенствования связей спинного мозга с мозжечком и ослабления связей с вестибулярной

системой. У высших рептилий (крокодилов) и птиц формируется кора мозжечка,

имеющая два слоя клеток: гранулярный и молекулярный (с клетками Пуркинье). Тело мозжечка делится на три доли: переднюю,

среднюю и заднюю.

У млекопитающих в

мозжечке возникают структуры, тесно связанные с корой больших полушарий – новый

мозжечок. Наибольшего развития достигает зубчатое ядро. Развитый мозжечок

высших млекопитающих состоит из трех частей: древний контролирует вестибулярную

функцию (его каудальные отделы); старый связан со спинным мозгом (передняя

доля) и новый – с корой больших полушарий.

Онтогенез. В онтогенезе мозжечок развивается из мозжечковой

пластинки, являющейся крышей заднемозгового пузыря.

Полушария мозжечка образуются из боковых частей, а из средней части этой

пластинки формируется червь.

У новорожденного

мозжечок развит слабо, особенно его полушария. Извилины и борозды едва

намечены. Наиболее хорошо из всех структур развит червь. Масса мозжечка

новорожденного достигает всего 20 г, что составляет 5,4 % от массы тела. У

взрослого человека этот показатель составляет 10 %. В течение первых пяти

месяцев постнатальной жизни масса мозжечка увеличивается в 3 раза по сравнению

с периодом новорожденности. Наиболее интенсивно развиваются полушария мозжечка.

Тема 5. Средний мозг. Промежуточный мозг

Средний мозг

является верхней частью мозгового ствола. В отличие от других отделов головного

мозга он устроен менее сложно и в процессе эволюции претерпел незначительные

изменения. Его развитие связано со зрительными и слуховыми сенсорными системами.

Средний мозг делят на дорсальную

часть – крышу мозга и вентральную – ножки мозга. Крыша мозга представлена

пластинкой четверохолмия. Полость среднего мозга – это узкий канал – Сильвиев водопровод, который соединяет III и

IV мозговые желудочки. Протяженность этого узкого канала составляет 2 см. Крыша

среднего мозга, или пластинка четверохолмия, образована двумя верхними и

двумя нижними холмиками. От каждой пары холмиков в направлении промежуточного

мозга отходят проводящие пути – пары ручек холмиков. Ручки верхних холмиков заканчиваются

в латеральных коленчатых телах, а нижних – в медиальных коленчатых телах промежуточного

мозга.

У основания мозга,

впереди моста лежат ножки мозга – два симметричных толстых расходящихся

валика, которые упираются в большие полушария. Между ножками имеется

межножковая ямка, закрытая задним продырявленным пространством. На медиальную

поверхность каждой ножки выходят волокна III пары глазодвигательного нерва.

Волокна IV пары блокового нерва отходят от дорсальной поверхности среднего

мозга. Оба нерва среднего мозга являются двигательными.

Рис.

6. Средний и промежуточный мозг: 1 – Сильвиев водопровод; 2 – красное ядро; 3 – покрышка

среднего мозга; 4 – черная субстанция; 5 – ножки среднего мозга; 6 -сосцевидные

тела; 7 – переднее продырявленное пространство; 8 – обонятельный треугольник; 9

– воронка; 10 – зрительный перекрест; 11 – зрительный нерв; 12 – серый бугор;

13 – заднее продырявленное пространство; 14 – зрительный тракт; 15 – латеральное

коленчатое тело; 16 – медиальное коленчатое тело; 17 – подушка таламуса; 18 – крыша

среднего мозга

На поперечном срезе

среднего мозга выделяют три отдела: крышу среднего мозга, покрышку, основание

ножек мозга. Наружная поверхность крыши среднего мозга покрыта тонким слоем белого вещества, переходящим

в ручки холмиков. Под этим слоем находятся ядра верхних и нижних бугров четверохолмия. Ядра верхних

бугров имеют слоистое строение. К ним приходят афферентные волокна от

зрительного тракта, от спинного мозга по спинотектальным

путям, а также коллатерали от латеральной и медиальной петель.

Отходят эфферентные

волокна к двигательным ядрам ствола и спинного мозга по тектобульбарным

и тектоспинальным путям. Верхними ручками передние бугры связаны с латеральными

коленчатыми телами. В ядрах нижних бугров заканчивается часть волокон латеральной

петли. Эфферентными же волокнами они сплетаются с медиальными коленчатыми

телами (по нижним ручкам), а также со спинным мозгом и мозговым стволом (по

тектоспинальным и тектобульбарным путям).

Верхнее двухолмие

является подкорковым зрительным центром, а нижнее двухолмие служит местом

переключения слуховых путей и играет роль слухового подкоркового центра.

В покрышке среднего

мозга имеются красные ядра, которые дают начало руброспинальному пути. В

красных ядрах заканчиваются волокна верхних ножек мозжечка. Вокруг Сильвиева водопровода располагается центральное серое

вещество. В нем находятся ядра ретикулярной формации среднего мозга, получающие

коллатерали от проходящих здесь восходящих и нисходящих путей, а свои длинные аксоны

направляющие к другим мозговым структурам и к коре больших полушарий.

Ядра блокового нерва

(IV пара) лежат в центральной части серого вещества, непосредственно у Сильвиева водопровода, на уровне нижних бугров четверохолмия.

Под дном водопровода, на уровне верхних бугров четверохолмия, находятся ядра

глазодвигательных нервов (III пара). Латерально и

кверху от красных ядер находятся слои медиальных петель, идущих от покрышки

моста. Между покрышкой и основанием ножек располагается ядро, состоящее из

клеток, богатых меланином, которое носит название черная субстанция. Основание

ножек мозга лишено ядер и образовано нисходящими из коры больших полушарий корково-спинномозговыми,

корково-мостовыми путями.

Средний мозг является

первичным зрительным и слуховым центром, осуществляющим быстрые рефлекторные

реакции (оборонительные и ориентировочные). Кроме того, красные ядра и черная субстанция

являются ядрами, контролирующими тонус скелетной мускулатуры и движения. Деятельность

красных ядер находится под значительным контролем коры больших полушарий,

влияния которой на двигательные реакции передаются по рубро

– спинномозговому пути. Поэтому красные ядра оказываются важным звеном

экстрапирамидной системы.

Филогенез. У круглоротых средний мозг представлен крышей, имеющей

связи с продолговатым мозгом. У ганоидных и костистых рыб развивается покрышка,

где формируются ядра черепномозговых нервов,

появляются связи с мозжечком. У амфибий развита крыша, представленная двухолмием.

У рептилий возникает красное ядро и формируется руброспинальный путь. У

млекопитающих появляется черная субстанция, крыша из двухолмия превращается в четверохолмие

с сохранением зрительной функции за передним двухолмием и формированием слуховой

функции в связи с задним двухолмием.

Кроме того,

устанавливаются связи среднего мозга с таламусом, базальными ганглиями и корой

больших полушарий. В центральной части среднего мозга развивается массивная

ретикулярная формация с множественными восходящими и нисходящими путями.

Онтогенез. В

онтогенезе средний мозг формируется из среднего мозгового пузыря, стенки которого

равномерно утолщаются, превращая его полость в узкий канал – водопровод.

Промежуточный мозг расположен над мозолистым телом и скрыт большими полушариями. Он каудально соединяется со средним мозгом, а рострально переходит в большие полушария конечного мозга.

Полость промежуточного

мозга представляет собой вертикальную щель, расположенную в серединной

сагиттальной плоскости, это III мозговой желудочек. Сзади эта полость переходит

в водопровод среднего мозга, а впереди соединяется с двумя боковыми желудочками

больших полушарий посредством двух межжелудочковых отверстий Монро.

Боковые

стенки III желудочка образованы медиальными поверхностями правого и левого таламусов,

дно – гипоталамусом и субталамусом. Передняя граница

подходит к нисходящим колоннам свода ниже к передней мозговой комиссуре и далее

к конечной пластинке. Задняя стенка состоит из задней комиссуры над входом в

водопровод мозга. Крыша III желудочка состоит из эпителиальной пластинки. Над

ней располагается сосудистое сплетение. Выше сплетения проходит свод, а еще

выше – мозолистое тело.

По боковым стенкам III

желудочка от межжелудочковых отверстий до входа в водопровод мозга проходят

гипоталамические борозды, отделяющие таламусы от гипоталамуса. Таламусы соединяются

между собой в средней части III желудочка спайкой – межталамическим

сращением.

б

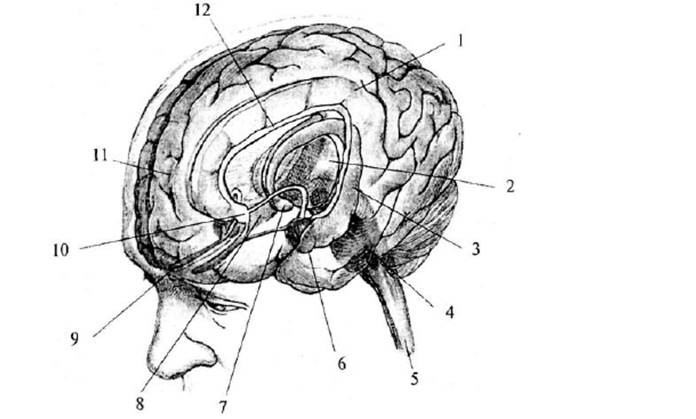

Рис. 7. Промежуточный и

средний мозг: 1 – мозолистое тело; 2 – полость прозрачной перегородки; 3 –

прозрачная перегородка; 4 – свод (поперечный разрез передних ножек); 5 –

передняя комиссура; 6 – межталамическое сращение; 7 –

задняя комиссура; 8 – бугры четверохолмия (а – верхние, б – нижние);

9 – шишковидная железа; 10 – таламус; 11 – III желудочек; 12 – хвостатое ядро

Промежуточный мозг

включает в себя несколько структур: собственно зрительный бугор – таламус, метаталамус, гипоталамус, субталамус,

эпиталамус, гипофиз.

Таламус (зрительный бугор) – парное крупное образование, является основной частью

промежуточного мозга. Он располагается по обеим сторонам III желудочка и таким

образом формирует его боковые стенки. Таламус включает в себя собственно зрительный

бугор и метаталамус (латеральные и медиальные коленчатые

тела).

Форма таламуса эллипсоидная,

узкая часть направлена назад. Выступающая и более утолщенная задняя часть таламуса

называется подушкой. В передней части зрительный бугор  заканчивается бугорком. Ниже и латеральнее

подушки располагаются продолговато-овальные бугорки: медиальное и латеральное коленчатые

тела.

заканчивается бугорком. Ниже и латеральнее

подушки располагаются продолговато-овальные бугорки: медиальное и латеральное коленчатые

тела.

Медиальная поверхность

таламуса образует боковую стенку III

желудочка, верхняя и латеральная прилегают к внутренней капсуле больших

полушарий, а нижняя граничит с гипоталамусом.

Метаталамус представлен коленчатыми телами, расположенными ниже и

латеральнее подушки. Медиальное коленчатое тело выражено

лучше, лежит под подушкой зрительного бугра и наряду с нижними буграми

четверохолмия является подкорковым центром слуха.

Латеральное коленчатое

тело – небольшое возвышение, лежащее на нижнелатеральной поверхности подушки.

Оно вместе с верхними буграми четверохолмия является подкорковым зрительным центром.

В подушке и коленчатых

телах находятся одноименные ядра. В наружные коленчатые тела входят так

называемые зрительные тракты, которые являются зрительными путями, составленными

уже перекрещенными аксонами ганглиозных клеток сетчатки. Внутренняя структура

таламуса представляет собой ядерные скопления серого вещества, разделенного

белым веществом. В таламусе имеется около 150 ядер. Среди них различают мелкие,

средние и крупные ядра. Их подразделяют на шесть групп: передняя, средней линии,

медиальная, латеральная, задняя и претектальная.

В соответствии с

функциями различают специфические и неспецифические ядра таламуса. Специфические,

в свою очередь, представляют собой переключательные (сенсорные и несенсорные) и

ассоциативные ядра. Аксоны клеток ядер таламуса подходят к определенным участкам

коры.

Переключательные ядра

получают афференты от разных сенсорных систем или от других

отделов мозга, а свои афференты направляют к

определенным проекционным зонам коры. В ассоциативных ядрах заканчиваются афференты от других таламических ядер, а аксоны их клеток

идут к ассоциативным зонам коры. Неспецифические ядра не имеют специфических

афферентных связей с отдельными сенсорными системами, а их афференты

устремляются диффузно ко многим участкам коры.

Переключательные ядра

зрительной и слуховой сенсорных систем – ядра латерального и медиального

коленчатых тел, а соматосенсорной системы – заднее вентральное ядро таламуса. Ассоциативными

ядрами являются латеральные и медиальные ядра подушки.

Неспецифические ядра сосредоточены преимущественно в латеральной, медиальной и

средней группах ядер таламуса.

Таламус связан со

всеми отделами ЦНС. Он является подкорковым центром всех видов общей

чувствительности. Вся информация о состоянии внешней и внутренней среды (за

исключением обонятельной, вкусовой и слуховой) проходит и доходит до сознания

через зрительные бугры. Таламус представляет собой высший центр болевой

чувствительности. Он участвует в переработке сенсорных стимулов, идущих к коре

больших полушарий, а также регулирует цикл бодрствование – сон.

Под таламусом располагается

субталамическая область, которая книзу продолжается в

покрышку ножки мозга. Этот небольшой участок мозгового вещества, отделенный от

таламуса гипоталамической бороздой со стороны III желудочка. В субталамической

области из среднего мозга продолжаются и заканчиваются красные ядра и черная

субстанция. Сбоку от черной субстанции располагается люисово

тело (субталамическое ядро).

Гипоталамус (подбугорная

область) – небольшое образование передненижней части

промежуточного мозга, весом около 4 г. Он образует дно III желудочка и

отделяется от таламусов гипоталамическими бороздами. К гипоталамусу относятся

зрительный перекрест, серый бугор с воронкой и гипофизом, а также сосцевидные

тела.

На основании мозга

между его ножками и сзади от перекреста зрительных нервов (хиазмы) видны

основные структуры гипоталамуса. Серый бугор расположен между сосцевидными телами

и перекрестом зрительных нервов, с боков ограничен зрительными трактами.

Зрительный перекрест имеет вид валика.

Серый бугор соединен с

воронкой, которая переходит вентральнее в ножку

гипофиза и далее в гипофиз. За серым бугром следуют белого цвета парные круглые

образования – сосцевидные тела.

Своей передней частью

гипоталамус прилежит к конечной пластинке мозга, а передненижней – к

зрительному перекресту. Сосцевидные тела граничат с задним продырявленным пространством. Эта часть поверхности мозга называется

продырявленным пространством, потому что пронизана многочисленными сосудами.

Серое вещество

гипоталамуса образует около 30 ядер, которые подразделяются на пять групп: преоптическую, переднюю, среднюю, наружную и заднюю группы.

Преоптическая группа включает медиальное и

латеральное преоптические ядра, а также перивентрикулярное ядро. В переднюю группу входят: супраоптическое, супрахиазматическое

и околожелудочковое ядра. Средняя группа – это

вентромедиальные и дорсомедиальные ядра серого бугра. К наружной группе относят

скопление серого вещества – латеральное гипоталамическое поле. Ядра задней группы

– заднее гипоталамическое, латеральные и медиальные ядра сосцевидных тел:

латеральное мамиллярное ядро меньше медиального. Ядра

гипоталамуса тесно связаны с другими мозговыми структурами. Так, ядра

сосцевидных тел получают большое количество волокон из гиппокампа

(структуры конечного мозга) через свод и из покрышки среднего мозга через мамиллярную ножку.

Эфферентные волокна

сосцевидных тел образуют их главный пучок, или мамиллоталамический, который

направляется к переднему ядру таламуса, а мамиллосегментальный

– к покрышке среднего мозга. Ядра боковых и средних групп гипоталамуса имеют

двусторонние связи с базальными ядрами больших полушарий головного мозга. Ядра

серого бугра получают афференты от обонятельного

мозга, а передняя группа ядер – от свода. Эфференты

ядер гипоталамуса связывают их с таламусом, субталамусом

и другими подкорковыми структурами.

Особо следует выделить

связи передней группы ядер с задней долей гипофиза (нейрогипофизом).

Аксоны клеток этих ядер создают мощный пучок волокон, проходящих в ножке

гипофиза (около 100 тыс. волокон образуют аксоны клеток супраоптического

ядра).

В гипоталамусе различают

три основные группы нейросекреторных клеток: пептидергические;

либерин- и статинергические;

моноаминергические. Однако одни и те же клетки могут синтезировать несколько типов

нейрогормонов.

Паравентрикулярное и супраоптическое ядра

связаны с нейрогипофизом путем прорастания в него аксонов

нервных клеток, образующих эти ядра и формирующих гипоталамо-нейрогипофизарную

систему. В супраоптическом и паравентрикулярном

ядрах синтезируются два пептидных гормона, секретирующихся

из нейрогипофиза. Это вазопрессин и окситоцин.

Гипоталамус является

высшим подкорковым центром интеграции нервных и эндокринных влияний,

вегетативных и эмоциональных компонентов поведенческих реакций и обеспечивает

регуляцию постоянства внутренней среды.

Субталамус. Сзади от гипоталамуса, на задненижнем участке

промежуточного мозга, в межножковой его области над задним продырявленным

пространством находится субталамус. В этой части

промежуточного мозга у человека располагается субталамическое

ядро Люиса.

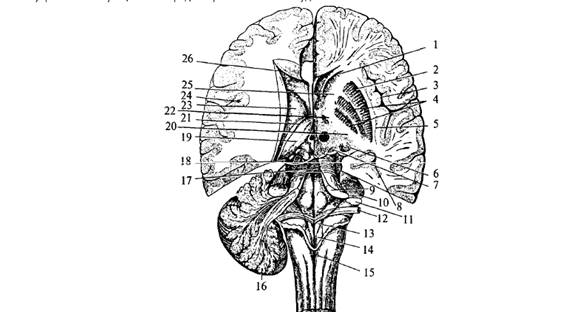

Рис.

8. Схема основных ядер промежуточного и среднего мозга: 1 – мозолистое тело; 2 – мозговая полоска зрительного

бугра; 3 – уздечка; 4 – эпифиз; 5 – верхний бугорок четверохолмия; 6 – нижний

бугорок четверохолмия; 7 – Сильвиев водопровод; 8 –

медиальный продольный пучок; 9 – медиальная петля; 10 – пирамидный тракт; 11 –

черная субстанция среднего мозга; 12 – красное ядро; 13 – межножковое ядро; 14

– поперечные волокна моста; 15 – глазодвигательный нерв; 16 – аденогипофиз; 17 – нейрогипофиз;

18 – сосцевидное тело; 19 – субталамическое ядро; 20

– гипоталамус; 21 – вентропостеромедиальное ядро

таламуса; 22 – гипоталамическая борозда; 23 – центральное медиальное ядро

таламуса; 24 – вентропостеролатеральное ядро

таламуса; 25 – свод; 26 – прозрачная перегородка

Эпиталамус. По границам эпителиальной пластинки и боковым стенкам

III желудочка протянулись мозговые полоски, расширяющиеся сзади в треугольники

поводка. B этих треугольниках серое вещество формирует ядра поводка. Треугольники

поводка направляются к середине дорсальной поверхности среднего мозга и

переходят в поводки. Соединяясь, поводки образуют спайку, к задней поверхности

которой прикреплено шишковидное тело, или эпифиз.

Мозговые полоски,

треугольники, поводки и эпифиз образуют эпиталамус.

Эпифиз является железой внутренней секреции, контролирующей течение

циркадианных ритмов и тормозящей активность половых желез до наступления

периода полового созревания.

Гипофиз, или

нижний мозговой придаток, располагается на вентральной поверхности мозга в

основании черепа в ямке турецкого седла. После рождения по мере роста и

развития ребенка масса гипофиза увеличивается и к 14 годам достигает массы гипофиза

взрослого человека:

Гипоталамус и гипофиз

составляют единую функциональную систему, обеспечивающую совместную регуляцию

функций нервным и гуморальным путем. По своему строению и эмбриогенезу гипофиз

не однороден. В гипофизе различают две главные части: нейрогипофиз

и аденогипофиз, имеющие различное эмбриональное происхождение

и строение.

Нейрогипофиз представляет

собой производное дна воронки

промежуточного мозга. Он

находится в тесной морфологической и функциональной связи с гипоталамусом, в

нем заканчиваются волокна гипоталамо-гипофизарного тракта, идущего от супраоптического и паравентрикулярного

ядер гипоталамуса.

Аденогипофиз (передняя

доля) развивается из эпителиального выпячивания (кармана Ратке)

крыши кишечной трубки.

Передняя доля гипофиза

имеет тесную сосудистую связь с гипоталамусом. Здесь артерии разветвляются на

капилляры, образуя плотное сплетение в форме мантии на поверхности срединного

возвышения. Капиллярные ветви этого сплетения образуют вены, достигающие передней

доли гипофиза, здесь вены вновь распадаются на капилляры, пронизывающие всю

долю. Вся эта сложная система кровеносных сосудов носит название портальной. По

ней в аденогипофиз из гипоталамуса поступают пептидные

гормоны (либерины и статины),