МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«ДАГЕСТАНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт

экологии и устойчивого развития

Кафедра

рекреационной географии и устойчивого развития

Автор -

составитель -Раджабова Раисат

Тажудиновна

КАРТОГРАФИЯ

Электронный курс

лекций

для обучающихся

по специальности 05.03.02 география

профилю

подготовки «Рекреационная география и туризм»

Степень

выпускника: бакалавр

Форма обучения:

очная и заочная

Махачкала – 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1

1.

Карты

и другие картографические произведения

2.

Классификация

картографических произведений по охвату, масштабу. содержанию

3.

Виды

картографирования

4.

Картографические

проекции, их виды и свойства.

5.

Классификация

проекций. Выбор проекций.

6.

Картографические

знаки и способы картографического изображения

7.

Картографическая

генерализация как процесс научного обобщения объектов и явлений

действительности

8.

Картографическая

топонимика. Виды надписей

9.

Общегеографическое

и тематическое картографирование

10.

Эколого-географическое

картографирование

Модуль 2

11.

Источники для создания картографических

произведений

12.

Проектирование

и составление карт

13.

Картографическая

семиотика (самостоятельное изучение)

14.

Серии

карт и атласы

15.

Картографический

метод исследования и его основные этапы в России

16.

Геоинформационные

технологи в географической картографии (самостоятельное изучение)

17.

Историческое

развитие картографии

18.

Использование

карт в географических исследованиях (самостоятельное изучение)

19.

Международное

картографическое сотрудничество на современном этапе (самостоятельное изучение)

Модуль 1

Лекция №1 Карты и другие картографические

произведения ( 2 часа)

План:

1.1 Предмет и

задачи картографии

1.2 Карта.

Термин и определение.

1.3 Другие

картографические произведения

1.1 Предмет и задачи картографии

Государственный

стандарт картографических терминов, определяет картографию, как область науки

техники и производства, охватывающую изучение, создание и использование

картографических произведений. Это определение согласуется с

традиционным пониманием картографии, как науки о географических картах, как

особом способе изображения

действительности, их создании и использовании. Данное определение закреплено Международной картографической

ассоциацией.

Картография

существует в трех формах:

1. Наука об

отображении и познании действительности (явлений природы и общества)

посредством карт.

2. Область

техники и технологии создания и использования картографических произведений.

3. Отрасль

производства карт и атласов.

Существуют

различные представления о сущности и задачах картографической науки. В них

отображается общий ход научно-технического прогресса. На картографию смотрят,

как на один из видов моделирования. Это наука об отображении и исследования

явлений природы и общества, об их размещении, свойствах, взаимосвязи и

изменении во времени и изображение их в виде представленных образно знаковых

моделей. Такое понимание картографии переносит ее в область взаимодействия

естественных и общественных наук.

В связи с

развитием компьютерной техники в интересы картографии включено не только

создание электронных карт, но и формирование баз и банков данных цифровой

картографической информации

1.2 Карта.

Термин и определение. Термин «карта» появился в средние века, в эпоху Возрождения, до этого употреблялись слова tabula и descriptions (изображение). Этот термин происходит от

латинского charta (лист, бумага), производного от греческого (хартес — бумага

из папируса).

Карта — это математически

определенное, уменьшенное, генерализованное

изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического

пространства, показывающее расположенные или спроецированные на них объекты в

принятой системе условных знаков.

Элементы карты — это ее

составные части, включающие само картографическое изображение, легенду и зарамочное оформление карты. Основной элемент —

картографическое изображение, т.е. содержание карты, совокупность сведений об

объектах и явлениях, их размещении, свойствах, взаимосвязях, динамике.

Общегеографические

карты имеют следующее содержание: населенные пункты, социально-экономические и

культурные объекты, пути сообщения и линии связи, рельеф, гидрография,

растительность и грунты, политико-административные границы.

На тематических

и специальных картах различают две составные части картографического

изображения. Во-первых, это географическая основа, т.е. общегеографическая

часть содержания, которая служит для нанесения и привязки элементов

тематического или специального содержания, а также для ориентировки по карте.

Во-вторых, тематическое или специальное содержание, например геологическое

строение территории или навигационная обстановка.

Важнейший

элемент всякой карты — легенда, т.е. система использованных на ней условных

обозначений и текстовых пояснений к ним. Для топографических карт составлены

специальные таблицы условных знаков. Они стандартизированы и обязательны к

применению на всех картах соответствующего масштаба. На большинстве

тематических карт обозначения не унифицированы, поэтому легенду размещают на

самом листе карты. Она содержит разъяснения, истолкование знаков, отражает

логическую основу и иерархическую соподчиненность картографируемых явлений.

Картографическое

изображение строится на математической

основе, элементами которой на карте являются координатные сетки, масштаб и

геодезическая основа. На мелкомасштабных картах элементы геодезической основы

не показываются. С математической основой тесно связана и компоновка карты,

т.е. взаимное размещение в пределах рамки самой изображаемой территории,

названия карты, легенды, дополнительных карт и других данных.

Вспомогательное оснащение карты облегчает

чтение и пользование ею. Оно включает различные картометрические графики

(например, на топографической карте помещают шкалу крутизны для определения

углов наклона склонов), схемы изученности картографируемой территории и использованных

материалов, разнообразные справочные сведения. К дополнительным данным относятся карты-врезки, фотографии,

диаграммы, графики, профили, текстовые и цифровые данные. Они не принадлежат

непосредственно картографическому изображению или легенде, но тематически

связаны с содержанием карты, дополняют и поясняют его.

1.3 Другие картографические произведения

Глобусы — вращающиеся

шарообразные модели Земли, планет или небесной сферы с нанесенным на них

картографическим изображением. Глобусы имеют масштаб, систему меридианов и

параллелей, изображение дано в принятой системе условных обозначений. При этом

на глобусах отсутствуют искажения, присущие картографическим проекциям,

сохраняется постоянство масштаба, полное подобие контуров и направлений. Подобно

картам, глобусы различают по объекту (земные, планетные, небесные), тематике

(общегеографические, геологические, политические и т.п.), назначению (учебные,

навигационные и др.), а также по размерам (большие кабинетные, настольные,

малые и миниатюрные). Первые глобусы были изготовлены в Европе в XV—XVI вв.,

теперь они рассматриваются не только как картографические произведения, но и

как старинные произведения искусства. Современные глобусы чаще всего формуют из

пластика, они могут иметь внутреннюю подсветку и механизм, моделирующий

вращение планеты. Наиболее употребительные масштабы земных глобусов — 1:30 000

000—1:80 000 000. Иногда изготовляют разъемные глобусы, с их помощью

демонстрируется внутреннее строение планеты.

Атласы — систематические собрания карт,

выполненные по единой программе как целостные произведения. В атласе карты

тематически увязаны между собой, взаимно согласованы и дополняют друг друга,

они специально предназначены для сопоставления и совместного анализа. Атласы

классифицируют по пространственному охвату, назначению, формату и иным

признакам. Их издают в виде книг или альбомов в переплете или отдельными

листами, помещаемыми в общую папку или коробку. Кроме карт атласы содержат

пояснительные тексты, справочные материалы, графики, фотографии.

Рельефные карты — карты, дающие

объемное трехмерное изображение местности. Для большей наглядности и

выразительности вертикальный масштаб таких карт всегда преувеличен по сравнению

с горизонтальным в 2—5 раз (в зависимости от масштаба карты) для горных

территорий и в 5-10 раз — для равнин. Все содержание рельефных карт показывают

обычными условными знаками. Прежде рельефные карты изготовляли из дерева,

гипса, картона, папье-маше, теперь их обычно формуют из пластика в термовакуумных установках. Рельефные карты применяют в

учебных целях и для решения некоторых практических задач, например проектирования

дорог, водохранилищ и т.п.

Блок-диаграммы — трехмерные

плоские картографические рисунки, совмещающие изображение какой-либо

поверхности с продольными и поперечными вертикальными разрезами. Тематика

блок-диаграмм различна: геологические и геоморфологические блок-диаграммы

отражают устройство земной поверхности одновременно с разрезами земной коры;

почвенные блок-диаграммы дают представление о соотношении рельефа местности и

почвенного профиля; океанологические блок-диаграммы показывают распределение

водных масс, фронтов, течений, солености и т.п. Блок-диаграммы строят в

аффинных и перспективных проекциях, для наглядности масштаб по вертикали обычно

преувеличивают по сравнению с горизонтальным, «растягивают» изображение вдоль

одной из осей, меняют наклоны и ракурсы. Электронные блок-диаграммы можно

поворачивать и вращать на экранах дисплеев для наилучшего обзора с разных

сторон. Иногда блок-диаграммы строят в виде системы профилей (вертикальных

сечений), делают в них вырезы или изображают отдельные блоки как бы

раздвинутыми

Анаглифические карты (анаглифы) —

карты, отпечатанные двумя взаимно дополняющими цветами (например, сине-зеленым

и красным) с параллактическим смещением так, что оба изображения образуют

стереопару. При рассматривании таких карт через специальные очки-светофильтры с

красным и сине-зеленым стеклами каждый глаз видит лишь «свое» изображение, и в

результате они воспринимаются как единое черно-белое объемное стереоскопическое

изображение. Методы компьютерной графики позволяют получать анаглифы

на экране дисплея. Анаглифические карты обычно

используют в качестве учебных пособий, как наглядные рельефные модели.

Фотокарты — карты,

совмещенные с фотоизображением. Для их изготовления полиграфические оттиски с

фотопланов совмещают с картографическим изображением отдельных элементов

местности (с координатной сеткой, горизонталями, надписями и др.) либо с

тематическим содержанием (геологическое строение, ландшафты и т.п.). Фотокарты

создают в проекциях и разграфке, принятых для обычных

карт, они имеют одинаковую с ними основу и точность. Таким образом, фотокарты

сочетают достоинства подробных снимков с обобщенностью карт, что чрезвычайно

удобно при ориентировании на местности, научных исследованиях, инженерных и

проектно-изыскательских работах. Иногда используют термин ортофотокарты,

подчеркивая тем самым, что при их создании фотоизображение преобразовано в

ортогональную проекцию. Если фотоосновой служат космические

снимки, то такие карты называют космофотокартами.

Наиболее распространены общегеографические, геологические, тектоничесизображения

поверхности Луны и других планет.

Карты-транспаранты — карты,

отпечатанные на прозрачной пленке и предназначенные для проектирования на

экран. Обычно изготовляют комплекты (или серии) прозрачных пленок с разным, но

взаимно согласованным тематическим содержанием. При демонстрации можно

совмещать несколько карт-транспарантов, показывая связи явлений или степень

согласования слоев. Карты-транспаранты используют как иллюстрации к лекциям и

научным докладам либо как наглядные учебные пособия.

Карты на микрофишах — миниатюрные

копии с карт или атласов на фото- и кинопленке. Микрофильмирование позволяет

компактно хранить большие массивы картографической информации, быстро находить

и воспроизводить нужные карты. Микрофиши дают возможность сохранять оригиналы

картографических произведений (особенно это важно для старых и редких карт),

существенно сокращать размеры картохранилищ и

стоимость хранения (например, на картографическом производстве или в

библиотеках). Важно и то, что информацию с микрофишей можно непосредственно

вводить в компьютер при автоматическом составлении и анализе карт.

Цифровые карты — цифровые

модели объектов, представленные в виде закодированных в числовой форме

пространственных координат хм у vi аппликат z.

Цифровые данные (цифровые модели) получают либо путем цифрования

содержания исходных топографических и тематических карт, либо в процессе

непосредственных измерений по стереофотограмметрическим моделям. Цифровые карты

существуют на машинных носителях и по сути — это лишь логико-математические

описания (представления) картографируемых объектов и отношений между ними,

сформированные в принятых для обычных карт координатах, проекциях, системах

условных знаков, с учетом правил генерализации и тре-бований

к точности. Подобно обычным картам они различаются но масштабу, тематике,

пространственному охвату и т.п. Основное назначение цифровых карт — служить

основой для формирования баз данных и автоматического составления, анализа,

преобразования карт.

Электронные карты — цифровые

карты, визуализированные в компьютерной среде с использованием программных и

технических средств в принятых проекциях, системах условных знаков с

соблюдением установленной точности и правил оформления. Иногда изображения,

выведенные на дисплей, называют экранными картами, а карты, выведенные с экрана

с помощью печатающих устройств, — копиями электронных карт (неудачный термин —

«твердые копии»). Наряду с электронными картами существуют и электронные атласы

— компьютерные аналоги обычных атласов. С развитием телекоммуникации появилась

возможность составлять и размещать огромные массивы электронных карт и атласов

в сети Интернет. Иногда их называют Интернет-картами и Интернет-атласами.

Картографические анимации — динамические

последовательности электронных карт, которые передают на экране компьютера

динамику, эволюцию изображаемых объектов и явлений, их перемещение во времени и

пространстве (например, движение атмосферных фронтов, расширение зон осадков

при прогнозах погоды и т.п.). Анимации могут быть плоскими или объемными,

стереоскопичными, и, кроме того, они могут сочетаться с фото-изображением. В

этом случае возникает почти полная иллюзия реальной местности. Такие

изображения называют виртуальными картами (виртуальными моделями), их создают в

компьютерной среде, используя для этого достаточно сложное программное

обеспечение

Лекция №2 Классификация картографических произведений

по охвату, масштабу, содержанию ( 2 часа)

План:

2.1

Классификация карт по масштабу и пространственному охвату

2.2

Классификация карт по содержанию

2.1 Классификация карт по масштабу и

пространственному охвату

По масштабу

карты делят на четыре основные группы:

♦ планы — 1:5 000 и крупнее;

♦ крупномасштабные —1:10 000-1:100 000;

♦ среднемасштабные — 1:200 000 до 1:1 000

000 включительно;

♦ мелкомасштабные — мельче 1:1 000 000.

Такое деление

принято в России для географических карт, однако оно не универсально. В такой

большой стране, как наша, мелкомасштабные карты охватывают регионы или их

части, среднемасштабные — области, а крупномасштабные — районы, города и

городские районы. Страны, имеющие меньшую территорию, часто используют другие

подразделения. Например, для Франции крупно-масштабными считаются карты в

интервале от 1:10 000 до 1:25 000, а мелкомасштабными — от 1:100 000 до 1:500

000.

По

пространственному охвату в качестве наиболее крупного подразделения выделяют

карты Солнечной системы и звездного неба, затем — карты планет, в том числе

карты Земли. Далее идут карты крупнейших планетарных структур — для Земли это

карты материков и океанов, а после этого возможны разные разветвления

классификации:

♦ по административно-территориальному

делению;

♦ по природным районам;

♦ по экономическим регионам;

♦ по естественно-историческим областям.

Вот один из

вариантов классификации карт по пространственному охвату:

♦ карты Солнечной системы;

♦ карты планеты (Земли);

♦ карты полушарий;

♦ карты материков и океанов;

♦ карты стран;

♦ карты республик, областей и др.

административных единиц;

♦ карты промышленных и сельскохозяйственных

районов;

♦ карты отдельных (локальных) территорий

(заповедников, промышленных, туристских районов и т.п.);

♦ карты населенных пунктов (городов, поселков);

♦ карты городских округов и т.д.

Карты океанов

подразделяют далее на карты морей, заливов, проливов, гаваней.

Классификации

карт по пространственному охвату (по территории) чаще всего используются в картохранилищах и библиотеках.

2.2 Классификация карт по содержанию

В этой

классификации прежде всего выделяют три большие группы:

♦ общегеографические карты;

♦ тематические карты;

♦ специальные карты.

Общегеографические карты. Эти карты

отображают совокупность элементов местности, имеют универсальное многоцелевое

применение при изучении территории, ориентировании на ней, решении

научно-практических задач. На общегеографических картах изображают все объекты,

видимые на местности, и всем элементам как бы уделяется равное внимание.

Дальнейшая классификация общегеографических карт совпадает с их делением по

масштабу:

♦ топографические — в масштабах 1:100 000 и

крупнее;

♦ обзорно-топографические — в масштабах

1:200 000-1:1 000 000;

♦ обзорные — мельче 1:1 000 000.

Тематические карты. Это наиболее

обширная и разнообразная категория карт природных и общественных (социальных и

экономических) явлений, их сочетаний и комплексов. Содержание карт определяется

той или иной конкретной темой. Группа карт природы охватывает карты литосферы,

гидросферы, атмосферы, педосферы и биосферы. Они

подразделяются на следующие крупные блоки:

Карты геологические

тектонические и

неотектонические литолого-стратиграфические четвертичных отложений

гидрогеологические полезных ископаемых сейсмичности и вулканизма охраны

геологической среды структурно-геологического районирования

Карты геофизические

гравитационного

поля магнитного поля сейсмометрические электрических полей теплового потока

физических параметров

Карты рельефа земной поверхности и дна океанов

гипсометрические

и батиметрические

морфометрические

и морфографические

геоморфологические

(общие и отдельных процессов)

геоморфологического

районирования

Карты метеорологические и климатические

климатообразующих

факторов термического режима условий увлажнения барического режима ветрового режима

атмосферных явлений атмосферных процессов и погоды климатического районирования

Карты гидрологические (вод суши)

гидрографические

водного режима

снежного покрова

ледового режима

и гидрологических

явлений

физико-химических характеристик

вод загрязнения

вод гидрологического районирования

Карты океанологические (вод морей и океанов)

гидрографические

физических

свойств (гидрофизические)

динамики водных

масс

гидрохимические

флоры и фауны

морей и океанов

загрязнения

океана

океанологического

районирования

Карты почвенные

генетических

типов почв

физико-механических

свойств почв

почвенно-геохимические

почвенно-климатические

почвенно-мелиоративные

загрязнения почв

почвенного

районирования

Карты ботанические

современного

растительного покрова

восстановленного

растительного покрова

отдельных видов

растений и растительных ассоциаций

фенологические

продуктивности

растений

нарушенности растительного

покрова

геоботанического

районирования

Карты зоогеографические

ареалов

отдельных видов животных комплексов животных зоогеографического районирования

Карты медико-географические

нозоареалов (ареалов

болезней) распространения болезней и эпидемий медико-географического

районирования оздоровления территорий

Общие физико-географические карты

ландшафтные

нарушения

природной среды и природного риска охраны природы физико-географического

районирования

Карты

общественных явлений охватывают социосферу и техносферу. Их тематика отличается большим разнообразием:

население, экономика и хозяйство, наука, образование и культура, обслуживание и

здравоохранение, общественные движения, религия и политика, археология и

история развития общества и многое другое. Эта группа карт постоянно

расширяется за счет все новых и новых тем, характеризующих общество со всеми

прогрессивными и негативными аспектами его развития. Примерная классификация

карт общественных явлений выглядит следующим образом.

Карты населения

размещения

населения и расселения национального состава и этнографические половозрастного

состава религий и верований естественного движения населения миграций трудовых

ресурсов социальной структуры

Карты хозяйства

промышленности

(в целом и по отраслям)

сельского

хозяйства (по отраслям растениеводства и животноводства)

агропромышленных

комплексов

лесного

хозяйства

промыслового и

рыбного хозяйства

энергетики

транспорта и

связи

торговли и

финансов

экономико-географического

районирования

Карты науки и культуры

образования

науки

культуры

памятников

культуры

Карты

обслуживания населения и здравоохранения

отдельных видов

и форм обслуживания здравоохранения физкультуры и спорта отдыха и туризма

Карты политические и политико-административные

геополитические

административного деления политических организаций, партий,

движений

электоральные

Карты исторические

общественно-политических

формаций

археологические

историко-экономические

историко-политические

военно-исторические

историко-культурные

Особую сложность

для классификации представляют явления, которые не могут быть целиком отнесены

к одной какой-либо сфере, они принадлежат сразу к двум или нескольким сферам.

Наиболее очевидна необходимость выделения особой природно-общественной сферы (гиперсферы), характеризующей взаимодействие природы,

населения и хозяйства. Можно назвать наиболее яркие примеры карт, относящихся к

гиперсфере

Карты эколого-географические (геоэкологические)

факторов

воздействия на окружающую среду в целом и на отдельные ее компоненты

состояния

окружающей среды и ее компонентов

результатов и

последствий воздействия на среду

условии жизни

населения защиты среды и обеспечения экологической безопасности

Карты природно-технические

инженерно-геологические

инженерно-географические

агроклиматические

агропроизводственные

Строго

говоря, названные выше карты загрязнения вод, воздуха, почв, нарушенности растительного покрова тоже можно отнести к

картам эколого-географическим (иногда их называют геоэкологическими).

Тенденция развития новых научных направлений на стыках разных отраслей,

расширение комплексных межнаучных, междисциплинарных

исследований — характерная черта развития современной науки, и тематическая

картография чутко улавливает эту тенденцию, разрабатывая все новые и новые

пограничные разделы. Удельный вес тематических карт, находящихся на стыке

разных сфер, неуклонно возрастает. Это сильно затрудняет классификацию

Специальные карты. Карты этой

группы предназначены для решения определенного круга задач или рассчитаны на

определенные круги пользователей. Чаще всего это карты технического назначения.

Карты навигационные

аэро- и космические

навигационные

морские

навигационные

лоцманские

дорожные,

в том числе автодорожные

Карты кадастровые

земельного

кадастра

водного

кадастра

городского

кадастра

лесного

кадастра и др.

Карты технические

подземных

коммуникаций

инженерно-строительные

Карты проектные

мелиоративные

лесоустроительные

землеустроительные

и т.п.

Ввиду

объективных трудностей эта классификация не отличается строгостью. К числу

специальных можно, например, отнести карты учебные,

агитационно-просветительные, экскурсионные и спортивные и некоторые другие.

Иногда в основание классификации кладут назначение карт. Однако не всегда легко

провести границу между картами разного назначения и картами тематическими и

общегеографическими, которые благодаря своей многофункциональности могут

использоваться в качестве учебных или, скажем, экскурсионных. Особую группу

составляют специальные тактильные (осязательные) карты для слепых и слабовидящих.

Лекция №3 Виды картографирования (1 час)

План:

3.1Структура картографии

3.2 Картография

в системе наук

3.1Структура картографии

Современная

картография представляет собой разветвленную систему научных дисциплин и

технических отраслей. Одни из них имеют многовековую историю, другие

сформировались сравнительно недавно, третьи находятся еще в стадии становления.

Все они тесно взаимосвязаны между собой и со многими другими отраслями науки и

техники, на стыках с которыми возникают новые научные направления. Основные

картографические дисциплины и разделы решают свои задачи и разрабатывают для

этого соответствующие способы и методы.

Общая теория картографии — изучает общие

проблемы, предмет и метод картографии как науки, вопросы методологии создания и

использования карт. Основные разработки по теории картографии выполняются в

рамках картоведения.

История картографии — изучает

историю идей, представлений, методов картографии, развитие картографического

производства, а также старые картографические произведения.

Математическая картография — дисциплина,

изучающая ма-тематическую основу карт. В ней

разрабатывается теория и методы создания картографических проекций,

анализируется распределение искажений в них, построение картографических сеток

с заданными условиями.

Проектирование и составление карт — изучает и

разрабатывает методы и технологии лабораторного (камерального) изготовления и

редактирования карт. В свою очередь, подразделяется на несколько больших

разделов, посвященных общим вопросам, проектированию и составлению

общегеографических карт, карт природы, социально-экономических, экологических и

т.д

Картографическая семиотика — разрабатывает

язык карты, теорию и методы построения систем картографических знаков, правила

их использования. В рамках картографической семиотики выделяют три раздела:

картографическую синтактику, семантику и прагматику, которые изучают соотношения

знаков между собой, их связь с отображаемыми объектами, особенности восприятия

читателями, информационную ценность знаков и т.п. .

Оформление карт (картографический

дизайн)

— изучает теорию и методы художественного проектирования картографических произведений,

их штрихового и красочного оформления, в том числе средствами компьютерной

графики.

Экономика и организация

картографического производства —

раздел

на стыке картографии и экономики, в рамках которого изучаются проблемы

оптимальной организации и планирования производства, использования картографического

оборудования, материалов, трудовых ресурсов, повышения производительности труда

и экономической эффективности.

Издание карт — техническая

дисциплина, разрабатывающая технологию печатания карт, атласов и другой

картографической продукции.

Использование карт — разрабатывает

теорию и методы применения картографических произведений (карт, атласов,

глобусов и др.) в различных сферах практической, научной, культурной, образовательной

деятельности. Основу этой дисциплины составляет картографический метод

исследования — метод использования карт для познания изображенных на них

явлений.

Картографическое источниковедение — изучает и

разрабатывает методы оценки и систематизации картографических источников (карт,

снимков, статистических данных и других документов), используемых для

составления карт.

Картографическая информатика — изучает и

разрабатывает методы сбора, хранения и предоставления потребителям информации о

картографических произведениях и источниках. Раздел, занимающийся

систематизацией изданных карт и атласов, составлением указателей, списков,

обзоров, называется картобиблиографией.

Картографическая топонимика — изучает

географические названия, их смысловое значение с точки зрения правильной

передачи на картах. В задачи этой дисциплины входит нормализация и

стандартизация названий и терминов, наносимых на карты.

Система

картографических дисциплин не является чем-то застывшим и неизменным, она

развивается как живой организм. Появляются новые отрасли картографии, одни

разделы испытывают быстрый рост, развитие других несколько замедляется.

Например, с внедрением электронно-вычислительной техники изыскание новых картографических

проекций стало «делом техники» в лучшем смысле этого слова, а использование

карт и математико-картографическое моделирование стали особенно быстро

прогрессировать и в теоретическом и в методическом отношениях. В то же время

появление глобальных систем позиционирования (GPS — ГСП) ведет к формированию в

математической картографии нового направления — спутникового позиционирования —

в узле пересечения ее интересов со спутниковой геодезией и радиофизикой.

Словом, картография развивается, как живое дерево, корни которого уходят далеко

в глубь веков, а ветви тянутся к высоким технологиям будущего.

Кроме

того, достаточно четко выделяются такие отрасли, как учебное, научное,

туристское, навигационное (морское, аэронавигационное) инженерное картографирование

и другие. Они различаются по назначению и практической ориентации. По мере

появления новых сфер практического применения перечень подобных отраслей быстро

расширяется.

Виды

картографирования можно подразделять по разным основаниям:

♦ по

объекту — астрономическое, планетное и земное, а внутри земного —

картографирование суши и океанов;

♦ по

методу — наземное, аэрокосмическое и подводное;

♦ по

масштабу — крупно-, средне- и мелкомасштабное;

♦ по

уровню обобщения — аналитическое, комплексное и синтетическое;

♦ по

степени автоматизации — ручное, автоматизированное (интерактивное) и

автоматическое;

♦ — базовое и оперативное.

Вообще

говоря, виды картографирования можно выделять по разным основаниям, они столь

же многочисленны, как свойства самих карт, методы их создания и отображаемые

объекты

3.2 Картография в системе наук

Современная

картография имеет прочные двусторонние контакты со многими философскими,

естественными и техническими науками и научными дисциплинами. Картография

пользуется их достижениями, впитывает новые идеи и технологии и одновременно

предоставляет им обширное поле для приложения сил, способствует развитию теории

и методологии.

В

самом близком контакте с картографией находятся науки о Земле и планетах —

обширный и сильно разветвленный комплекс географических, геолого-геофизических,

экологических, планетологических отраслей знания, для

которых картография служит одним из главных методов познания и средств

систематизации данных. Обширная область взаимодействия — тематическое

картографирование природы и методы использования карт. Сегодня невозможно даже

представить развитие наук о Земле в отрыве от картографии. Более того,

формирование многих отраслей науки произошло благодаря картографическому

методу. Картографирование стало, например, базой для исследования дна океана и

поверхности других планет, развития морфометрии рельефа, медицинской географии

и др. Одновременно наблюдается и другая тенденция: многие новые отрасли

тематической картографии возникают на стыках с науками о Земле и в результате появляются

карты нового типа, новые методы картографирования и способы использования карт.

Пожалуй, самый яркий пример в этом отношении — стремительно развивающееся

эколого-географическое картографирование.

Социально-экономические науки — экономика,

социология, демография, история, археология, региональная политика, этнография

и многие родственные им дисциплины, так же как и науки о Земле (и в комплексе с

ними), образуют основу для тематического картографирования и использования

карт. Предоставляя этим наукам инструмент пространственного исследования,

картография сама обогащается новыми методами (например, методами

экономико-математического моделирования, сетевого планирования), разрабатывает

новые типы картографических произведений.

Логико-философские науки — теория

отражения, теория моделирования, формальная логика, системный анализ активно

контактируют с картографией при разработке ее теоретических концепций, знаковых

систем (здесь необходимо напомнить о связях с лингвистикой и семиотикой),

проблем и методов моделирования и системного картографирования. При

исследовании проблем восприятия картографического изображения привлекают методы

психологии

Астрономо-геодезические науки — астрономия,

геодезия, гравиметрия, спутниковая геодезия, топография предоставляют

картографии данные о фигуре и размерах Земли и планет, их физических полях,

образуют базу для составления общегеографических и тематических карт. При

создании математической основы карт необходимы результаты

астрономо-геодезических наблюдений, спутниковой геодезии, спутникового

позиционирования. Основой для любых крупномасштабных карт всегда служат

топографические съемки местности.

Математические науки —

математический анализ, аналитическая геометрия, сферическая тригонометрия,

статистика и теория вероятностей, неевклидова геометрия, теория множеств,

математическая логика, теория графов, теория информации и ряд других

математических дисциплин непосредственно контактируют с картографией.

Математика и картография объединены прочными историческими связями, в недалеком

прошлом картографию в России даже относили к «математической географии».

Сегодня математические дисциплины активно используют при разработке

картографических проекций, математико-картографическом моделировании, создании

алгоритмов и программ картографирования и использования карт, планировании

картографического производства, формировании информационно-поисковых систем.

Нет, пожалуй, ни одной области математики, которая так или иначе не

контактировала бы с современной картографией.

Техника и автоматика — приборостроение,

электроника, полупроводниковая и лазерная техника, химическая технология, материаловедение,

полиграфия и многие другие отрасли составляют техническую базу создания,

издания и использования карт и других картографических произведений. Связи с

техникой проявляются в совершенствовании и создании нового картографического

оборудования, приборов, автоматических систем и материалов, в оптимизации

производственных процессов и технико-экономических параметров картографического

производства. В последние годы особую значимость приобрели контакты с теорией

систем управления, кибернетикой и информатикой. Благодаря этому картография

обогатилась многими лучшими достижениями современной научно-технической

революции.

Дистанционное зондирование — комплекс

дисциплин, включающих аэро-, космическую и подводную

съемки, обработку и дешифрирование изображений, фотограмметрию, фотометрию, структурометрию, а также космическое землеведение и

мониторинг. Основная сфера взаимодействия — топографическое и тематическое

картографирование. Данные съемок используются для составления, уточнения и

обновления карт, формирования баз цифровой информации, а карты, в свою очередь,

необходимы для привязки и дешифрирования материалов дистанционного

зондирования.

Разумеется,

в кратком обзоре названы лишь основные сферы науки, с которыми контактирует

картография. На самом деле она так или иначе взаимодействует практически со

всеми отраслями знаний, даже с такими, казалось бы, далекими от нее, как

медицина, архитектура, геополитика и другие — напомним, картографии есть дело

до всего: «от геологии до идеологии».

Лекция №4 Картографические проекции, их виды и

свойства

(2 часа)

План:

4.1 Картографические

проекции и виды искажений

4.2 Эллипс

искажений, изоколы

4.1 Картографические проекции и виды

искажений

Картографической

проекцией

называется математически определенный способ отображения поверхности земного

эллипсоида на плоскости. Он устанавливает функциональную зависимость между

географическими координатами точек поверхности земного эллипсоида (широтой B и

долготой L) и прямоугольными координатами X и Y этих точек на плоскости

(карте), т.е.

X=f1(B,L) и Y=f2(B,L).

Придавая

функциям f1 и f2 конкретное выражение, получаем

определенную картографическую проекцию, в которой можно вычислить

прямоугольные координаты X и Y всех

точек пересечения меридианов и параллелей, а по ним построить координатную

сетку. Одновременно можно вычислить и прямоугольные координаты пунктов плановой

основы, а по ним нанести сами опорные пункты. Компьютерные технологии позволяют

рассчитывать проекции с заданными свойствами.

Исходная аксиома

при изыскании любых картографических проекций состоит в том, что сферическую

поверхность Земного шара (эллипсоида, глобуса) нельзя развернуть на плоскости

карты без искажений. Неизбежно возникают деформации — сжатия и растяжения,

различные по величине и направлению. Именно поэтому на карте возникает

непостоянство масштабов длин и площадей.

Все

картографические проекция имеют искажения. Иногда они очень заметны, например,

очертания материков становятся непривычно вытянутыми или сплющенными. Некоторые

части изображения словно раздуты, другие — деформированы. Есть карты, на

которых Гренландия выглядит больше, чем Южная Америка, хотя в действительности

она меньше ее в восемь с лишним раз, а Антарктида иногда вообще занимает весь юг

карты. Искажаются не только размеры, но и формы объектов.

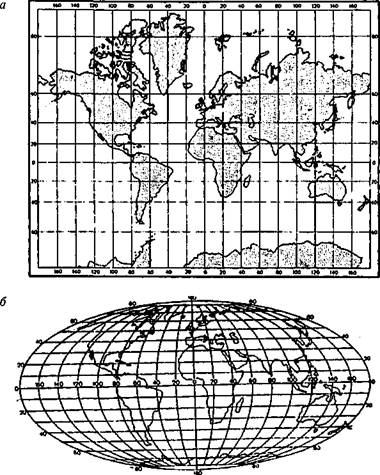

Рис. 4.1.

На рис. дан

контур России в разных проекциях. Видно,

что в одном случае очертания Чукотки как бы опущены книзу, в другом — «задраны»

кверху, На самом же деле, именно на Таймыре находится северная оконечность

России — мыс Челюскин. В картографических проекциях могут присутствовать

следующие виды искажений

♦ искажения длин — вследствие этого масштаб

карты непостоянен в разных точках и по разным направлениям, а длины линий и

расстояния искажены;

♦ искажения площадей — масштаб площадей в

разных точках карты различен, что является прямым следствием искажений длин и

нарушает размеры объектов;

♦ искажения углов — углы между

направлениями на карте искажены относительно тех же углов на местности;

♦ искажения форм — фигуры на карте

деформированы и не подобны фигурам на местности, что прямо связано с

искажениями углов.

4.2 Эллипс искажений, изоколы

Любая

бесконечно малая окружность на шаре (эллипсоиде) предстает на карте бесконечно

малым эллипсом — его называют эллипсом искажений. Для наглядности вместо

бесконечно малого эллипса обычно рассматривают эллипс конечных размеров. Его

размеры и форма отражают искажения длин, площадей и углов, а ориентировка

большой оси относительно меридиана и параллели — направление наибольшего

растяжения. Большая ось эллипса искажений характеризует направление наибольшего

растяжения в данной точке, а малая ось — направление наибольшего сжатия,

отрезки вдоль меридиана и параллели — соответственно характеризуют частные

масштабы по меридиану (m) и параллели (n).

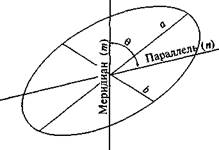

Рис. 4.2. Эллипс

искажений и его элементы

а— направление

наибольшего растяжения масштаба; b — направление наи-большего сжатия масштаба; m

— масштаб по меридиану; n— масштаб по

параллели.

Осям

эллипса на карте соответствуют два главных взаимоперпендикулярных

диаметра, называемых главными направлениями, где наибольший масштаб а

совпадает с направлением большой оси, а наименьший b – с

направлением малой оси. При совпадении главных направлений с меридианами и

параллелями a=m, b=n или a=n, b=m.

Искажение длин линий (расстояний)

связано и изменениями масштаба длин на одной и той же карте и выражается в том,

что расстояния одинаковые на эллипсоиде, изображены на карте отрезками разной

длины. Различают два вида масштаба длин: главный масштаб, который

подписывается на карте, представляющий степень уменьшения поверхности земного

эллипсоида перед последующим изображением его на плоскости и сохраняющийся в

зависимости от применяемой картографической проекции в некоторых точках или

линиях, называемых точками и линиями нулевых искажений и частный масштаб ,

представляющий отношение бесконечно малого отрезка в данной точке и по данному

направлению к соответствующему бесконечно малому отрезку на эллипсоиде.

Отношение частного масштаба к главному характеризует искажение длин μ (мю)

в данной точке.

Искажение углов

заключается в том, что, углы между направлениями на карте не равны соответствующим

углам на эллипсоиде. Величина искажения угла в данной точке карты зависит от

направления сторон угла. В качестве показателя искажения углов на карте принято

наибольшее искажение ω(омега). В любой точке карты всегда

имеется угол, изображающийся без искажения и равный 90º, который

соответствует главным направлениям эллипса (осям) искажений. Для характеристики

искажения углов на карте между меридианами и параллелями, которые на поверхности

эллипсоида встречаются под прямым углом, используют его отклонения от 90º

и обозначают греческой буквой ε (эпсилон), т.е. ε=θ-90º,

где θ (тэта)– угол между касательными к меридиану и параллели в данной

точке. При известных показателях a и b величину ω определяют

по формуле:

Sin ![]() =

= ![]()

Искажение углов

и длин линий на карте вызывает искажение форм K

, представляющее отношение большой полуоси эллипсоида к малой, или, что одно и

то же, отношение наибольшего масштаба к наименьшему, т.е. .

K

= ![]()

Искажение

площадей – масштаб площадей в разных местах карты различен, что связано с

искажением длин линий. Частный масштаб площадей P определяется по

произведению: P m n Cos .

Главные

направления в данной точке карты могут совпадать с линиями картографической

сетки, но могут с ними не совпадать. В последнем случае a и b по

известным m, n, и P вычисляют по формулам:

a+b = ![]()

a-b = ![]()

Значения m,

n, a, b, P определяют в долях или в процентах от

главного масштаба. Искажения возрастают с увеличением размеров картографируемой

территории и по мере удаления от точек и линий нулевых искажений.

Значения m, n, а, b и р измеряют в процентах или в долях главного

масштаба. Например, если а — 1,12, то это означает, что частый масштаб по

направлению большой оси эллипса искажений составляет 1,12 (или 112%) от

главного масштаба. Если, например, а — 1

= 0,12, то это значит, что частный масштаб вдоль большой оси эллипса искажений

преувеличен относительно главного масштаба на 0,12 (или на 12%). Точно так же

частный масштаб может оказаться меньше главного, например, b =0,85 (85%), т.е.

масштаб преуменьшен на 0,15 (на 15%).

В ряде проекций

существуют линии и точки, где искажения отсутствуют и сохраняется главный

масштаб карты, — это линии и точки нулевых искажений. Для наиболее

употребительных проекций существуют специальные вспомогательные карты, на

которых показаны эти линии и точки, а кроме того, проведены изоколы — линии равных искажений

длин, площадей, углов или форм. При определении размеров искажений в заданной

точке можно воспользоваться картами изокол либо

провести несложные измерения, а затем — вычисления по приведенным выше

формулам.

Лекция 5 Классификация проекций (2 часа)

План:

5.1

Классификация проекций по характеру искажений

5.2

Классификация проекций по виду нормальной картографической сетки

5.3 Выбор

проекций

5.1 Классификация проекций по характеру

искажений

Равновеликие проекции сохраняют

площади без искажений. Такие проекции удобны для измерения площадей объектов.

Однако в них особенно значительно нарушены углы и формы, что особенно заметно

для больших территорий. Например, на карте мира

приполярные области выглядят сильно сплющенными.

Равноугольные проекции — оставляют без

искажений углы и формы контуров, показанных на карте (ранее такие проекции называли

конформными). Элементарная окружность в таких проекциях всегда остается

окружностью, но размеры ее сильно меняются. Такие проекции особенно удобны для

определения направлений и прокладки маршрутов по заданному азимуту, поэтому их

всегда используют на навигационных картах. Зато карты, оставленные в

равноугольных проекциях, имеют значительные искажения площадей.

Равнопромежуточные проекции — произвольные

проекции, в которых масштаб длин по одному из главных направлений постоянен и

обычно равен главному масштабу карты. Соответственно различают проекции равнопромежуточные по меридианам — в

них без искажений остается масштаб вдоль меридианов, а равнопромежуточные по параллелям — в них сохраняется постоянным

масштаб вдоль параллели. В таких проекциях присутствуют искажения площадей и

углов, но они как бы уравновешиваются .

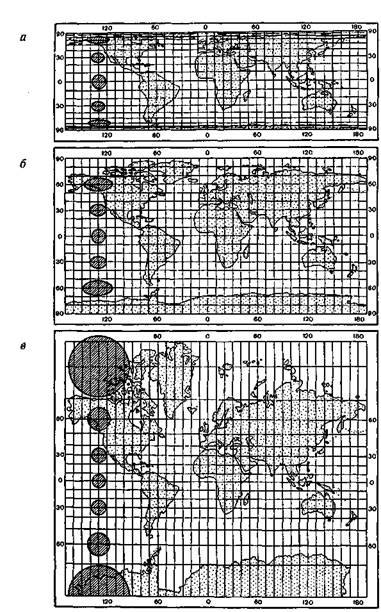

Рис. 5.1

Искажения в равновеликой (а), равнопромежуточной (б) и равноугольной (в)

цилиндрических проекциях. Размеры и форма эллипсов искажений характеризуют

искажения площадей и углов (форм)/

Произвольные проекции — это все

остальные виды проекций, Е которых в тех или иных произвольных соотношениях

искажаются и площади, и углы (формы). При их построении стремятся найти

наиболее выгодное для каждого конкретного случая распределение искажений,

достигая как бы некоторого компромисса. Скажем, выбирают проекции с минимальными

искажениями в центральной части карты, «сбрасывая» все сжатия и растяжения к

краям.

5.2 Классификация проекций по виду

нормальной картографической сетки

Вспомогательными

поверхностями при переходе от эллипсоида или шара к карте могут быть плоскость,

цилиндр, конус, серия конусов и некоторые другие геометрические фигуры.

Цилиндрические проекции —

проектирование с шара (эллипсоида) ведется на поверхность касательного или

секущего цилиндра, а затем его боковая поверхность разворачивается в плоскость.

Если ось цилиндра совпадает с осью вращения Земли, а поверхность касается шара

по экватору (или сечет его по параллелям), то проекция называется нормальной

(прямой) цилиндрической. Тогда меридианы нормальной сетки предстают в виде

равноотстоящих параллельных прямых, а параллели — тоже в виде прямых,

перпендикулярных к ним. В таких проекциях меньше всего искажений в тропических

и приэкваториальных областях.

Если ось

цилиндра расположена в плоскости экватора, то это — поперечная цилиндрическая

проекция. Цилиндр касается шара по меридиану, искажения вдоль него отсутствуют,

и следовательно, в такой проекции наиболее выгодно изображать территории,

вытянутые с севера на юг. В тех случаях, когда ось вспомогательного цилиндра

расположена под углом к плоскости экватора, проекция называется косой

цилиндрической. Она удобна для вытянутых территорий, ориентированных на

северо-запад или северо-восток.

Конические проекции — поверхность

шара (эллипсоида) проектируется на поверхность касательного или секущего

конуса, после чего она как бы разрезается по образующей и разворачивается в

плоскость. Точно так же, как и в предыдущем случае, различают нормальную

(прямую) коническую проекцию, когда ось конуса совпадает с осью вращения Земли,

поперечную коническую— ось конуса лежит в плоскости экватора и косую коническую

— если ось конуса наклонена к плоскости экватора.

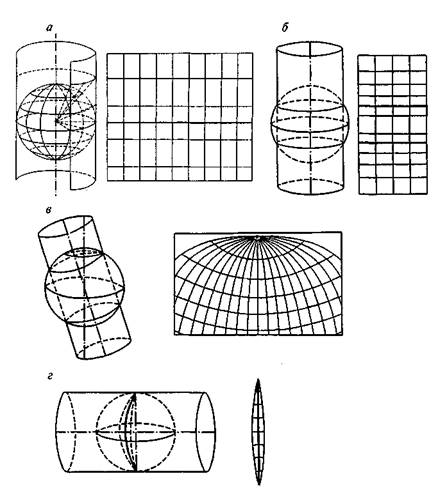

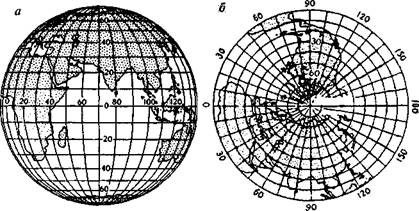

Рис. 5.2

Цилиндрические

проекции: а — развертка нормальной цилиндрической проекции (проектирование на

касательный цилиндр); б — нормальная цилиндрическая проекция на секущий

цилиндр; в — косая цилиндрическая проекция на секущем цилиндре; г — поперечная

цилиндрическая проекция на касательном цилиндре (особенно удобна для

проектирования геодезических зон).

В нормальной

конической проекции меридианы представляют собой прямые, расходящиеся из точки

полюса, а параллели — дуги концентрических окружностей. Воображаемый конус

касается Земного шара или сечет его в районе средних широт, поэтому в такой

проекции удобнее всего картографировать вытянутые с запада на восток в средних

широтах территории России, Канады, США.

Рис. 5.3

Нормальная коническая проекция:

а — проекция на

касательный конус и развертка; б — проекция на секущий конус и развертка.

Рис. 5.4Азимутальные

проекции:

а — нормальная

(или полярная) проекция; б — сетка в полярной проекции; в — сетка в поперечной

(экваториальной) проекции; г — сетка в косой ази-мутальной

проекции.

Азимутальные

проекции — поверхность Земного шара (эллипсоида) переносится на касательную или

секущую плоскость. Если плоскость перпендикулярна к оси вращения Земли, то

получается нормальная (полярная) азимутальная проекция (рис. а). Параллели в

ней являются концентрическими окружностями, а меридианы — радиусами этих

окружностей. В этой проекции всегда картографируют полярные области нашей и

других планет.

Если плоскость

проекции перпендикулярна к плоскости экватора, то получается поперечная

(экваториальная) азимутальная проекция. Она всегда используется для карт

полушарий. А если проектирование выполнено на касательную или секущую

вспомогательную плоскость, находящуюся под любым углом к плоскости экватора, то

получается косая азимутальная проекция.

Можно показать,

что азимутальные проекции являются предельным случаем конических, когда угол

при вершине конуса как бы становится равным 180°.

Среди

азимутальных проекций выделяют несколько разновидностей, различающихся по

положению точки, из которой ведется проектирование шара на плоскость/

|

Положение

точки проектирования относительно шара (эллипсоида) |

Название

азимутальной проекции |

|

В центре шара |

Гномоническая |

|

На

противоположном конце диаметра |

Стереографическая |

|

За пределами

шара на продолжении диаметра |

Внешняя |

|

В

бесконечности |

Ортографическая |

|

|

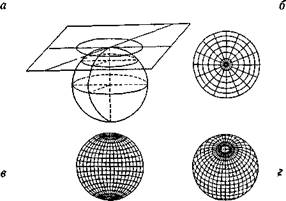

Рис. 5.5 . Вид

сетки меридианов и параллелей в разных картографических проекциях:

а —

цилиндрическая; 6 — коническая; в — азимутальная; г — псеадоцилиндрическая;

д — псевдоконическая; е — поликоническая, ж — псевдоазимутальная.

Условные проекции — проекции, для которых нельзя

подобрать простых геометрических аналогов. Их строят, исходя из каких-либо

заданных условий, например желательного вида географической сетки, того или

иного распределения искажений на карте, заданного вида сетки и др. В частности,

к условным принадлежат псевдоцилиндрические, псевдоконические,

псевдоазимутальные и другие проекции, полученные путем преобразования одной или

нескольких исходных проекций.

Псевдоцилиндрические проекции — проекции, в

которых параллели — прямые (как и в нормальных цилиндрических проекциях),

средний меридиан — перпендикулярная им прямая, а остальные меридианы — кривые,

увеличивающие кривизну по мере удаления от среднего меридиана. Чаще всего эти

проекции применяют для карт мира и Тихого океана.

Псевдоконические проекции — такие, в

которых все параллели изображаются дугами концентрических окружностей (как в

нормальных конических), средний меридиан — прямая линия, а остальные меридианы

— кривые, причем кривизна их возрастает с удалением от среднего меридиана.

Применяются для карт России, Евразии, других материков.

Поликонические проекции — проекции,

получаемые как бы в результате проектирования шара (эллипсоида) на множество

конусов. В нормальных поликонических проекциях параллели представлены дугами

эксцентрических окружностей, а меридианы — кривые, симметричные относительно

прямого среднего меридиана (рис. 5.6). Чаще всего эти проекции применяются для

карт мира/

|

|

Рис. 5.6.

Принцип построения поликонической проекции:

а — положение

конусов; б — полосы; в — развертка.

Псевдоазимутальные проекции —

видоизмененные азимутальные проекции. В полярных псевдоазимутальных проекциях

параллели представляют собой концентрические окружности, а меридианы — кривые

линии, симметричные относительно одного или двух прямых меридианов. Поперечные

и косые псевдоазимутальные проекции имеют общую овальную форму и обычно

применяются для карт Атлантического океана или Атлантического океана вместе с

Северным Ледовитым.

Многогранные

проекции — проекции, получаемые путем проектирования на поверхность многогранника,

касательного или секущего шар (эллипсоид). Чаще всего каждая грань представляет

собой равнобочную трапецию, хотя возможны и иные варианты (например,

шестиугольники, квадраты, ромбы). Разновидностью многогранных являются

многополосные проекции, причем полосы могут «нарезаться» и по меридианам, и по

параллелям. Такие проекции выгодны тем, что искажения в пределах каждой грани

или полосы совсем невелики, поэтому их всегда используют для многолистных карт.

Топографические и обзорно-топографические создают исключительно в многогранной

проекции, и рамка каждого листа представляет собой трапецию, составленную

линиями меридианов и параллелей. За это приходится расплачиваться — блок листов

карт нельзя совместить по общим рамкам без разрывов.

Необходимо отметить,

что в наши дни для получения картографических проекций не пользуются

вспомогательными поверхностями. Никто не помещает шар в цилиндр и не надевает

на него конус. Это всего лишь геометрические аналогии, позволяющие понять

геометрическую суть проекции. Изыскание проекций выполняют аналитически.

Компьютерное моделирование позволяет достаточно быстро рассчитать любую

проекцию с заданными параметрами, а автоматические графопостроители легко

вычерчивают соответствующую сетку меридианов и параллелей, а при необходимости

— и карту изокол.

Существуют

специальные атласы проекций, позволяющие подобрать нужную проекцию для любой

территории. В последнее время созданы электронные атласы проекций, с помощью

которых легко отыскать подходящую сетку, сразу оценить ее свойства, а при

необходимости провести в интерактивном режиме те или иные модификации или

преобразования.

5.3 Выбор проекций

На выбор

проекций влияет много факторов, которые можно сгруппировать следующим образом:

♦ географические особенности картографируемой

территории, ее положение на Земном шаре, размеры и конфигурация;

♦ назначение, масштаб и тематика карты,

предполагаемый круг потребителей;

♦ условия и способы использования карты,

задачи, которые будут решаться по карте, требования к точности результатов

измерений;

♦ особенности самой проекции — величины

искажений длин, площадей, углов и их распределение по территории, форма

меридианов и параллелей, их симметричность, изображение полюсов, кривизна линий

кратчайшего расстояния.

Первые три

группы факторов задаются изначально, четвертая — зависит от них. Например,

указывается, что создается настенная карта России для средней школы — значит,

территория расположена в средних широтах, масштаб карты не крупнее 1:4 000 000

— 1:5 000 000, измерения по ней производиться не будут, но желательно не иметь

значительных искажений форм и площадей. При отсутствии каких-либо

дополнительных условий скорее всего будет избрана одна из равнопромежуточных

конических проекций. Если составляется карта, предназначенная для навигации,

обязательно должна быть использована равноугольная цилиндрическая проекция

Меркатора. Если картографируется Антарктида, то почти наверняка будет принята

нормальная (полярная) азимутальная проекция и т.д.

Значимость названных

факторов может быть различной: в одном случае на первое место ставят

наглядность (например, для настенной школьной карты), в другом — особенности

использования карты (навигация), в третьем — положение территории на земном

шаре (полярная область). Возможны любые комбинации, а следовательно — и разные

варианты проекций. Тем более что выбор очень велик. Но все же можно указать

некоторые предпочтительные и наиболее традиционные проекции.

Карты мира

обычно составляют в цилиндрических, псевдоцилиндрических и поликонических

проекциях (рис. 5.7). Для уменьшения искажений часто используют секущие

цилиндры, а псевдоцилиндрические проекции иногда дают с разрывами на океанах.

Карты полушарий

всегда строят в азимутальных проекциях. Для западного и восточного полушарий

естественно брать поперечные (экваториальные), для северного и южного полушарий

— нормальные (полярные) (рис. 5.8), а в других случаях (например, для

материкового и океанического полушарий) — косые азимутальные проекции.

Карты материков

Европы, Азии, Северной Америки, Южной Америки, Австралии с Океанией чаще всего

строят в равновеликих косых азимутальных проекциях, для Африки берут

поперечные, а для Антарктиды — нормальные азимутальные

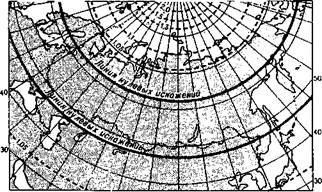

Рис. 5.7.

Примеры проекций для карт мира:

а —

цилиндрическая проекция Меркатора; б — псевдоцилиндрическая проекция Мольвейде.

Карты России в целом составляют чаще всего в

нормальных конических равнопромежуточных проекциях с секущим конусом, но в

некоторых особых случаях — в поликонических, произвольных и других проекциях.

На рис. 5.9 показана наиболее часто

употребляемая сетка конической проекции, которая, однако, в некоторых случаях

оказывается не совсем удобной. Например, для карты начальной школы проекция

должна быть построена так, чтобы самая северная точка России располагалась

ближе всего к северной рамке, а Черное море находилось возле южной, а не возле

западной рамки карты.

Рис. 5.8. Проекции для карт полушарий:

а — поперечная

азимутальная ортографическая проекция для восточного полушария; б- нормальная

равнопромежуточная проекция Постеля для северного

полушария.

Карты отдельных

стран, административных областей, провинций, штатов выполняют в косых

равноугольных и равновеликих конических или азимутальных проекциях, но многое

зависит от конфигурации территории и ее положения на земном шаре. Для небольших

по площади районов задача выбора проекции теряет актуальность, можно

использовать разные равноугольные проекции, имея в виду, что искажения площадей

на малых территориях все равно почти неощутимы.

Топографические

карты России создают в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера, а США и многие другие западные страны — в

универсальной поперечно-цилиндрической проекции Меркатора (сокращенно UTM). Обе проекции близки по своим свойствам; по существу

та и другая являются многополосными.

Морские и

аэронавигационные карты всегда даются исключительно в цилиндрической проекции

Меркатора, а тематические карты морей и океанов создают в самых разнообразных,

иногда довольно сложных проекциях. Например, для совместного показа

Атлантического и Северного Ледовитого океанов применяют особые проекции с

овальными изоколами, а для изображения всего Мирового

океана — равновеликие проекции с разрывами на материках. На рис. 5.10

представлены две сетки в разорванных проекциях. Первая имеет разрывы на океанах

и предназначена для картографирования, явлений, расположенных только на суше, а

во второй разрывы сделаны на материках. Она выглядит непривычно и состоит как

бы из трех лепестков: Тихий океан, Атлантический вместе с Северным Ледовитым и

Индийский. Разрывы на материках даны для того, чтобы оставить без искажений

площади океанов и проводить по ним измерения.

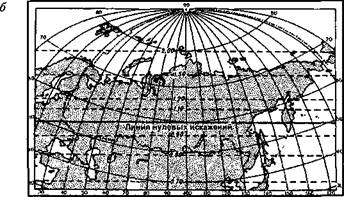

Рис. 5.9.

Проекции для карт России и сопредельных государств:

а — нормальная

равнопромежуточная проекция Каврайского; б — попереч-но-цилиндрическая проекция Соловьева. На обе сетки нанесены

изоколы площадей.

|

|

Рис. 5.10 Разорванные

проекции

5.10 Распознавание проекций

Распознать

проекцию, в которой составлена карта, — значит установить ее название, определить

принадлежность к тому или иному виду, классу. Это нужно для того, чтобы иметь

представление о свойствах проекции, характере, распределении и величине

искажений — словом, для того, чтобы знать, как пользоваться картой, чего от нее

можно ожидать.

Некоторые

нормальные проекции сразу распознаются по виду меридианов и параллелей.

Например, легко узнаваемы нормальные цилиндрические, псевдоцилиндрические,

конические, азимутальные проекции. Но даже опытный картограф не сразу

распознает многие произвольные проекции, потребуются специальные измерения по

карте, чтобы выявить их равноугольность,

равновеликость или равнопромежуточность по одному из

направлений. Для этого существуют особые приемы: сперва устанавливают форму

рамки (прямоугольник, окружность, эллипс), определяют, как изображены полюсы,

затем измеряют расстояния между соседними параллелями вдоль по меридиану,

площади соседних клеток сетки, углы пересечения меридианов и параллелей,

характер их кривизны и т.п.

Существуют

специальные таблицы-определители проекций для карт мира, полушарий, материков и

океанов. Проведя необходимые измерения по сетке, можно отыскать в такой таблице

название проекции. Это даст представление о ее свойствах, позволит оценить

возможности количественных определений по данной карте, выбрать соответствующую

карту с изоколами для внесения поправок.

Лекция № 6 Картографические знаки и способы

картографического изображения ( 4 часа)

План:

6.1. Язык карты. Картографические знаки

6.2. Значковый способ

6.3 Способ линейных знаков

6.4 Способ изолиний (изолиний с послойной

окраской)

6.5 Способ качественного фона

6.5 Способ качественного фона

6.6 Способ количественного фона

6.7 Способ ареалов

6.8 Точечный способ

6.9 Способ знаков движения

6.10 Картодиаграммы

6.11 Картограммы

6.12 Способ локализованных диаграмм

6.13. Сравнительная характеристика способов изображения географических

явлений

6.1. Язык карты. Картографические знаки

Все многообразие

содержания географических карт передается посредствам языка карт,

включающего картографические условные знаки, способы изображения, правила их

построения, применение при составлении и использовании карт.

Картографические условные знаки – это

применяемые на картах графические символы, обозначения различных объектов, их

расположение, размеры, форму, качественные и количественные характеристики.

Картографические

условные знаки, с одной стороны, указывают вид объекта (указатель дорог, автомагистраль

и др.) и некоторые их количественные и (или) качественные характеристики (вид

покрытия и ширину проезжей части автомагистрали, фигурки лиственных или хвойных

деревьев показывают преобладающие породы деревьев в лесу), с другой стороны –

определяют размещение картографируемых объектов, их пространственное положение,

размеры и форму. Иногда знаки отображают перемещения (маршруты путешествий,

направления морских течений), изменения явлений во времени (разливы рек, рост

населенных пунктов) и другие процессы. Старинным картам была характерна

картинная передача местности посредством перспективных рисунков населенных

пунктов, гор и других объектов.

Первоначально

рисунки отдельных объектов были индивидуальны. Например, на картах городов

отображался внешний вид примечательных зданий. Но постепенно эти рисунки теряли

свою индивидуальность, перспективные знаки стали уступать место плановым

изображениям объектов. Например, города стали показываться кружочками

(пунсонами). Во многих случаях обозначения на картах утратили внешнее сходство

с изображаемыми объектами.

Рис.6.1 Картинное

изображение местности (часть карты Силезии Мартина Хельвига,

1561)

Картографические

условные знаки, применяемые на картах, подразделяются на три основные группы:

внемасштабные

или точечные, применяемые для изображения объектов

локализованных в пунктах. Например, ветряные мельницы, метеорологические

станции. Их размеры не выражаются в масштабе карты;

линейные

или полумасштабные, используемые для

объектов линейного характера (дороги, границы, реки и т.п.). Они в большинстве

случаев преувеличивают ширину объектов, но масштабны по длине;

площадные

или масштабные, употребляемые для объектов, выражающихся в масштабе

карты (леса, болота, сады, и т.п.).

Они показывают

границу распространения объекта посредством линий разного рисунка и

характеризуют сам объект с помощью расстановки одинаковых значков внутри

участка, окраски или штриховки оконтуренной площади, буквенно-цифровых

обозначений внутри контура.

Рис.6.2.

Некоторые условные знаки топографических карт

С

развитием компьютерных технологий появились динамические точечные,

линейные, площадные условные знаки (до этого все знаки были статичными).

Это изменяющиеся, движущиеся знаки, применяемые в компьютерных картографических

аннимациях . Роль картографических знаков могут

выполнять также надписи на картах.

Способы картографического изображения – это система

условных знаков, используемых для изображения объектов и явлений при

составлении карт. Количество условных знаков многообразно. Для их построения

используются графические переменные:

форма, размер, цвет, насыщенность цвета, внутренняя структура, ориентировка

(рис.6.3).

Большой вклад в

разработку графических переменных применительно к составлению карт «традиционным»

способом (на бумаге) внес французский

картограф Ж.Бертон (1960-е гг.). Для топографических,

морских, аэронавигационных, а также геологических и частично почвенных и в

меньшей степени геоморфологических карт в настоящее время приняты стандартные

условные обозначения, для остальных же карт составители свободны в выборе любых

знаков. Последние карты в обязательном порядке должны содержать легенду,

поясняющую значения каждого условного знака. К выбору этих знаков предъявляются

определенные требования, зависящие от характера картографируемых явлений,

взаимного сочетания знаков и т.п.

Рис.6.3

Графические переменные (по Ж.Бертену)

а – форма; б –

размер; в – ориентировка; г – насыщенность цвета (светлота); д – внутренняя

структура

В

настоящее время для передачи содержания на географических картах применяются

следующие способы картографического изображения: значковый (локализованных

значков), качественный и количественный фон, ареалы, знаки движения, точечный

способ, изолинии (изолинии с послойной окраской), картодиаграммы, картограммы,

локализованные диаграммы, линейные знаки.

6.2. Значковый

способ

Применяется для

показа объектов, локализованных на местности, но не выражающихся в масштабе

карты. Значки используются для изображения населенных пунктов, промышленных и

сельскохозяйственных предприятий, культурно-бытовых учреждений, месторождений полезных

ископаемых и т.д. Значковый способ наиболее применим на

социально-экономических картах.

Используются три

вида значков: геометрические, буквенные и наглядные (рис 6.4).

Рис. 6.4 Значки трех

видов

Геометрические

значки имеют

форму простейших фигур (кружок, квадрат, прямоугольник, треугольник и т.д.).

Они могут быть простыми и структурными. Так, предприятия разных отраслей

промышленности, расположенные в одном населенном пункте, предаются общим

кружком промышленного пункта, разделенным на сектора соответствующих числу

отраслей.

Буквенные значки

представляют

собой одну или две буквы, поясняющие изображаемый объект или явление. Применяют

традиционно для показа месторождений полезных ископаемых. Для улучшения

читаемости их часто вписывают в простую геометрическую фигуру –кружок или

квадрат.

Наглядные

(художественные пиктограммы) значки по своему рисунку напоминают

изображаемый объект (например, рисунок трактора – тракторный завод) или

символизируют его (например, знак якоря –морской порт).

Каждый из этих

видов значков имеет свои достоинства и недостатки, а посему – особую сферу

применения.

Геометрические

значки

наиболее легки

для вычерчивания на карте, достаточно четки и компактны и поэтому являются

наиболее «картографическими». Количество геометрических фигур невелико, но

число обозначений можно увеличить, используя для значков разные цвета и

штриховки, видоизменяя их внутренний рисунок (рис.6.5).

Рис.6.5 Простейшие

геометрические значки, различающиеся по внутренней структуре (по Э.Арнбергу)

Каждый значок на

конкретной карте имеет определенное единственное значение, но на разных картах

один и тот же знак может иметь различные значения. Достоинства геометрических

значков заключаются и в том, что легко определить геометрический центр такого

значка, совпадающий, как правило, с точкой карты, в которой явление

локализовано; геометрические значки можно делить на части, равные или

пропорциональные качественно различным слагаемым явления.

Шкалы

значков бывают абсолютные или условные.

Рис.6.6 Соотношение

значков при отображении величин явления линейными (А), площадными (Б) или

объемными (В) размерами

При абсолютной

шкале (масштабности) величина значков прямо пропорциональна величине

картографируемого явления. Иначе говоря,

если величина одного объекта больше величины другого объекта в n раз,

то и значок первого объекта должен быть по площади больше значка второго тоже в n раз. Она

наглядна, но неудобна, когда крайние

величины картографируемых объектов значительно различаются между собой,

что ведет к чрезмерно большим значкам для максимальных объектов, закрывающих

слишком большие площади на карте. В этих случаях либо используют рисунки

площадных или объемных фигур (рис.6.6), либо прибегают к условной масштабности.

При применении площадных значков величина явления выражается не высотой, а

площадью значка, размеры которого пропорциональны не самой величине показателя,

а квадратному корню из этой величины. Если же различия крайних величин особенно

велики, используют объемные значки (кубы или шары), у которых размеры значков

выражаются кубическим корнем из этих величин, или применяют условную

масштабность в порядке убывающей прогрессии или произвольную, отражающую лишь

общую тенденцию в изменении величин.

И абсолютная, и

условная масштабность может быть или непрерывной, или ступенчатой (рис.6.7).

В непрерывной масштабности количество

изображаемого явления приводит к изменению (увеличению или уменьшению) размера

значка. В легенде карты обычно дается пояснение, например: в 1мм высоты значка

– 100 тыс. чел., или 1 мм ² площади значка соответствует 500 млн.руб.

валовой продукции.

Рис.6.7

Различные шкалы значков:

а- абсолютная

непрерывная; б- условная непрерывная;

в- абсолютная

ступенчатая; г- условная ступенчатая.

Основные шкалы

значков (число единиц, соответствующих 1 мм или 1 мм² значка) выбирается

так, чтобы обеспечить читаемость малых и вместе с тем не перегрузить карту

изображениями крупных значков. Нижний размер значка определяется читаемостью

(для настольных карт можно принять ~0,5мм², а для стенных-0,5 см²), а

верхний - степенью общей нагрузки карты.

В ступенчатой

масштабности все значки, отображающие величины картографируемых явлений,

делят на группы (ступени) и для каждой группы берется знак определенного

размера. В легенде у каждого знак подписываются числа, соответствующие границе

ступени. С применением ступенчатой шкалы облегчается составление карты и

упрощается читаемость значков. Ступени шкалы могут быть: равных интервалов,

построенных по принципу арифметической прогрессии: а, а+б,

а+2б, а+3б и т.д., например: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и т.д.; кратных

интервалов, построенных по принципу геометрической прогрессии: а, ав, ав², ав³ и т.д., например: 0-10, 10-100,

100-1000 и т.д. и произвольных интервалов. Равные интервалы применяются когда

картографируемые величины изменяются в небольших пределах, кратные – когда

пределы изменения картографируемых величин большие, произвольные – если в

картографируемом ряде имеются большие «скачки» («разрывы»). Границы интервалов

обычно выражаются целыми или круглыми числами. Качественная характеристика

объектов передается цветом (штриховкой) и формой значков. При отображении

родовых различий (более общих) можно применить цвет, а видовых (частных) –

форму, или цвет и штриховку. Например, цветом показать крупную отрасль

(машиностроение), а штриховкой поверх окраски знака обозначить более узкую

отрасль (сельскохозяйственное или транспортное машиностроение). Если в одном и

том же пункте имеется много однородных и соизмеримых объектов их можно

объединить в один суммарный знак. Так, для характеристики многоотраслевого

промышленного узла значок делят на секторы, величина которых отображает

соотношение отраслей в данном узле, и окрашивают или заштриховывают секторы в

соответствии с принятыми для данных отраслей обозначениями. Суммарные значки

могут быть различных видов (рис.6.8).__

Рис.6.8 Различные виды

суммарных структурных значков

Динамика

явлений, например рост объектов за определенное время, показывается

«нарастающими значками» посредством наложения друг на друга нескольких значков

одинаковых по форме, но различных ло размеру (рис.6.9).