4.

Синапсы. Нервные окончания

Нервные волокна заканчиваются концевыми аппаратами - нервными

окончаниями. Различают 3 группы нервных окончаний: концевые аппараты,

образующие межнейрональные синапсы и осуществляющие

связь нейронов между собой; эффекторные окончания

(эффекторы), передающие нервный импульс на ткани рабочего органа; рецепторные (аффекторные, или чувствительные).

Синапсы -

это межклеточные контакты нервной ткани, предназначенные для передачи импульса

с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры. Синапсы

обеспечивают поляризацию проведения импульса по цепи нейронов, т.е.

определяют направление проведения импульса. Если раздражать аксон электрическим

током, импульс пойдет в обоих направлениях, но импульс, идущий в сторону тела

нейрона и его дендритов, не может быть передан на другие нейроны. Только

импульс, достигающий терминален аксона, с помощью

синапсов может передать возбуждение на другой нейрон, мышечную или железистую

клетку.

В зависимости от способа передачи импульса синапсы

могут быть химическими или электрическими (электротоническими).

В зависимости от локализации окончаний терминальных

веточек аксона первого нейрона различают аксодендритические, аксосоматические и

аксоаксональные синапсы.

Химические синапсы передают импульс на другую клетку с помощью специальных биологически

активных веществ - нейромедиаторов, находящихся в синаптических пузырьках (рис. 55). Терминаль

аксона представляет собой пресинаптическую

часть, а область второго нейрона, или другой иннервируемой клетки, с

которой она контактирует, - постсинаптическую часть.

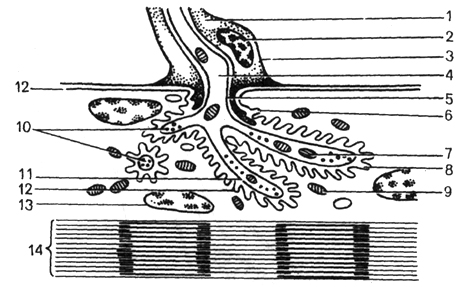

Рис. 55. Циклические

изменения синаптических пузырьков в синапсе (схема по

Ч.Р.Нобаку, Н.Л.Стромингеру,

Р.Дж.Демаресту).

I - нервное волокно; II - синапс; III - пресинаптическая часть; 1 - микротрубочки; 2 -миелиновая

оболочка; 3 - формирование цистерн, из которых вновь образуются синаптические пузырьки; 4 - образование новых мембран синаптических пузырьков путем пиноцитоза

(эндоцитоза) порций нейротрансмиттера;

5 - синаптическая щель; 6 - постсинаптическая

мембрана; 7 - слияние мембраны синаптического

пузырька с плазмолеммой и высвобождение нейротрансмиттера

путем экзоцитоза в синаптическую

щель; 8 - синаптические

пузырьки; 9 - митохондрии.

В пресинаптической части

находятся синаптические пузырьки, многочисленные

митохондрии и отдельные нейрофиламенты. Форма и

содержимое синаптических пузырьков связаны

с функцией синапса. Например, округлые прозрачные пузырьки диаметром 30-50 мн присутствуют в синапсах, где передача импульса

совершается с помощью ацетилхолина (холинергические синапсы).

Холинергическими являются парасимпатические и преганглионарные

симпатические синапсы, аксо-мышечные синапсы (см. ниже) и некоторые синапсы

центральной нервной системы. В синапсах, в которых в качестве нейромедиатора используется норадреналин (адренергические

синапсы), имеются синаптические пузырьки диаметром

50-90 нм с плотной сердцевиной диаметром 15-25 нм. Норадреналин является медиатором постганглионарных

симпатических синапсов. Адетилхолин и норадреналин -

наиболее распространенные медиаторы, но существует и множество

других. Различают низкомолекулярные, т.е. с небольшой относительной

молекулярной массой, нейромедиаторы (ацетилхолин,

норадреналин, дофамин, серотонин, глицин, гамма-аминомасляная кислота,

серотонин, гистамин, глютамат) и нейропептиды:

опиоидные (эндорфины, энкефалины,

динорины), вещество Р и др.

Дофамин, глицин и гамма-аминомасляная

кислота являются медиаторами тормозящих синапсов. Вырабатывающиеся в головном

мозге эндорфины и энкефалины

являются ингибиторами восприятия боли. Однако большинство медиаторов и

соответственно синапсов являются возбуждающими.

Область синаптического

контакта между двумя нейронами состоит из пресинаптической

мембраны, синаптической щели и постсинаптической

мембраны. Пре- и постсинаптическая мембраны кажутся

утолщенными из-за скопления под плазмолеммами электронноплотных

белков цитоплазмы, формирующих синапс. Цитоплазматические

филаменты, подобно филаментам

десмосом, прикрепляются к мембранам изнутри.

Пресинаптическая мембрана - это

мембрана клетки, передающей импульс (аксолемма). В

этой области локализованы кальциевые каналы, способствующие слиянию синаптических пузырьков с пресинаптической

мембраной и выделению медиатора в синаптическую щель.

Синоптическая щель между пре- и

постсинаптической мембранами имеет ширину 20-30 нм.

Мембраны прочно прикреплены друг к другу в си-наптической

области филаментами, пересекающими

синаптическую щель.

Постсинаптическая мембрана - это участок плазмолеммы клетки, воспринимающий

медиаторы генерирующий импульс. Она снабжена рецептор-ными зонами для восприятия соответствующего нейромедиатора.

В целом процессы в синапсе происходят в следующем

порядке:

1) волна деполяризации доходит до пресинаптической

мембраны;

2) открываются кальциевые каналы, и Са2+ входит в терминаль;

3) вхождение Са2+

в терминаль вызывает экзоцитоз

нейромедиатора; при этом мембрана синаптических

пузырьков входит в состав пресинаптической мембраны,

а медиатор попадает в синаптическую щель; в

дальнейшем мембраны синаптических пузырьков, вошедшие

в состав пресинаптической мембраны, и часть медиатора

подвергаются эндоцитозу и

происходит рециркуляция синаптических пузырьков (рис.

55), а часть мембран и нейромедиатора с помощью

ретроградного транспорта поступает в перикарион и

разрушается лизосомами;

4) нейромедиатор

диффундирует через синаптическую щель и связывается с

рецепторными участками на постсинаптической мембране, что вызывает молекулярные

изменения в постсинаптической мембране, приводящие к 5) открытию ионных каналов

и 6) созданию постсинаптических потенциалов, обусловливающих реакции

возбуждения или торможения.

Электрические, или электротонические,

синапсы в нервной системе

млекопитающих встречаются относительно редко. В области таких синапсов

цитоплазмы соседних нейронов связаны щелевидными соединениями (контактами),

обеспечивающими прохождение ионов из одной клетки в другую, а

следовательно, электрическое взаимодействие этих клеток. Эти синапсы

способствуют синхронизации активности.

Эффекторные нервные окончания

Эффекторные нервные окончания бывают двух типов - двигательные и

секреторные.

Двигательные нервные окончания - это концевые аппараты аксонов двигательных клеток

соматической, или вегетативной, нервной системы. При их участии нервный импульс

передается на ткани рабочих органов. Двигательные окончания в

поперечнополосатых мышцах называются нервно-мышечными окончаниями.

Они представляют собой окончания аксонов клеток двигательных

ядер передних рогов спинного мозга или моторных ядер головного мозга.

Нервно-мышечное окончание состоит из концевого ветвления осевого цилиндра

нервного волокна и специализированного участка мышечного волокна (рис. 56).

Миелиновое нервное волокно, подойдя к мышечному волокну, теряет миелиновый слой

и погружается в него, вовлекая за собой его плазмолемму и базальную мембрану.

Мембрана мышечного волокна

образует многочисленные складки, формирующие вторичные синаптические

щели эффекторного окончания. В области окончания

мышечное волокно не имеет типичной поперечной исчерченности

и характеризуется обилием митохондрий, скоплением круглых или слегка овальных

ядер. Саркоплазма с митохондриями и ядрами в совокупности образует постсинаптическую

часть синапса.

Терминальные ветви нервного волокна в мионевральном

синапсе характеризуются обилием митохондрий и многочисленными пресинаптическими пузырьками, содержащими

характерный для этого вида окончаний медиатор - ацетилхолин. При возбуждении

ацетилхолин поступает через пресинаптическую

мембрану в синаптическую щель на холинорецепторы постси-наптической

(мышечной) мембраны, вызывая ее возбуждение (волну деполяризации).

Рис. 56. Ультрамикроскопическое строение

нервно-мышечного окончания (схема).

1 - цитоплазма нейролеммоцита; 2 - ядро нейролеммоцита; 3 - плазмолемма нейролеммо-цита;

4 - осевой цилиндр нервного волокна; 5 - аксолемма; 6

- постсинаптическая мембрана (сарколемма); 7 - митохондрии в аксоплазме; 8 - синаптическая

щель; 9 - митохондрии мышечного волокна; 10 - пресинаптические

пузырьки; 11 - пресинаптическая мембрана (аксолемма); 12 - сарколемма; 13 - ядро мышечного волокна;

14 - миофибрилла.

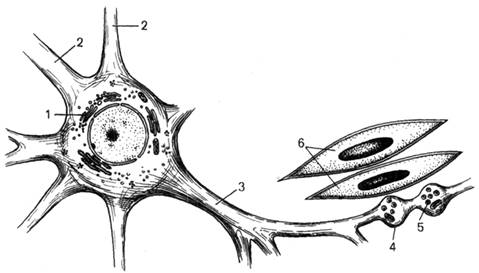

Рис. 57. Двигательные нервные окончания в гладкой мышечной

ткани.

1 - тело (перикарион) мультиполярного

нейрона; 2 - дендриты; 3 - аксон; 4 - варикозы

(утолщения) с синаптическими пузырьками; 5 - синаптические пузырьки; 6 - гладкомышечные клетки.

Постсинаптическая мембрана моторного нервного окончания

содержит фермент ацетилхолинэстеразу, разрушающий

медиатор и ограничивающий этим срок его действия. Нарушения в нервно-мышечных

окончаниях вызывают развитие неизлечимого заболевания – миастения, характеризующегося

прогрессирующей мышечной слабостью и часто заканчивающегося параличом

дыхательной мускулатуры (межреберных мышц и диафрагмы). У больных в кови циркулируют антиацетилхолиновые

антитела.

Двигательные нервные окончания в

гладкой мышечной ткани

представляют собой четкообразные утолщения (варикозы)

нервного волокна, идущего среди неисчерченных гладких миоцитов (рис. 57). Варикозы

содержат адренергические или холинергические пресинаптические

пузырьки. Нейролеммоциты в области варикозов часто отсутствуют, и волокно проходит

"обнаженным".

Сходное строение имеют секреторные

нервные окончания (нейрожелезистые). Они

представляют собой концевые утолщения терминалей или

утолщения по ходу нервного волокна, содержащие пресинаптические

пузырьки, главным образом холинергические.

Рецепторные нервные окончания. Эти нервные окончания - рецепторы - рассеяны по всему

организму и воспринимают различные раздражения как из

внешней среды, так и от внутренних органов. Соответственно выделяют две большие

группы рецепторов: экстерорецепторы и интерорецепторы. К

экстерорецепторам (внешним) относятся слуховые, зрительные, обонятельные,

вкусовые и осязательные рецепторы. К интерорецепторам (внутренним) относятся висцеро-рецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних

органов) и вестибуло-проприорецепторы (рецепторы

опорно-двигательного аппарата). В зависимости от специфичности раздражения,

воспринимаемого данным видом рецептора, все чувствительные

окончания делят на механорецепторы, барорецепторы, хеморецепторы, терморецепторы и др.

По особенностям строения чувствительные окончания

подразделяют на свободные нервные окончания, т.е. состоящие только из

конечных ветвлений осевого цилиндра, и несвободные, содержащие в своем

составе все компоненты нервного волокна, а именно ветвления осевого цилиндра и

клетки глии. Несвободные окончания, кроме того, могут

быть покрыты соединительнотканной капсулой, и тогда они называются инкапсулированными.

Несвободные нервные окончания, не имеющие соединительнотканной капсулы, называются

неинкапсулированными (рис. 58).

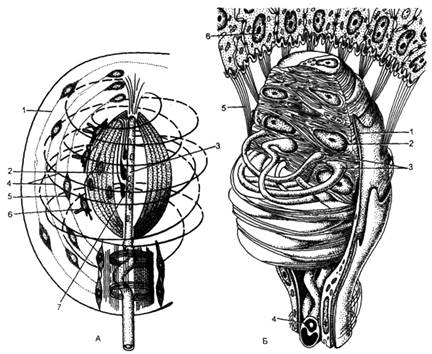

Рис. 58. Рецепторные

нервные окончания (схема по Р.В.Кристичу с

изменениями). А - свободные нервные окончания (боль); Б -

тельце Мейсснера (прикосновение); В - колба Краузе (холод); Г - тельце Фатера-Пачини

(давление); Д - тельце Руффини (тепло).

Свободные нервные окончания обычно воспринимают холод, тепло и боль. Такие

окончания характерны для эпителия. В этом случае миелиновые нервные волокна

подходят к эпителиальному пласту, теряют миелин, а осевые цилиндры проникают в

эпителий и распадаются там между клетками на тонкие терминальные ветви.

Очень разнообразны рецепторы в соединительной ткани.

Огромное большинство их представляет собой разной степени сложности ветвления

осевого цилиндра. В состав таких концевых аппаратов, как правило, входят нейролеммоциты, которые сопровождают все ветвления волокна

(это несвободные неинкапсулированные рецепторы)

(рис. 58).

Инкапсулированные рецепторы соединительной ткани при всем их разнообразии всегда

состоят из ветвления осевого цилиндра и глиальных клеток. Снаружи такие

рецепторы покрыты соединительнотканной капсулой. Примером

подобных окончаний могут служить весьма распространенные у человека пластинчатые

тельца - тельца Фатера-Пачини). Их

размеры 0,5×1-2 мм. В центре такого тельца располагается

внутренняя луковица, или колба, образованная видоизмененными

леммоцитами (рис. 59).

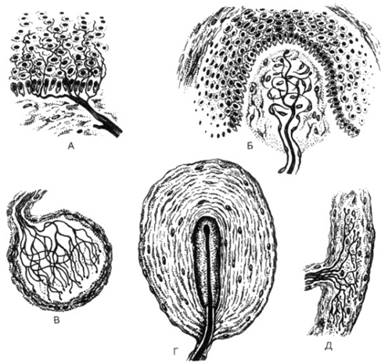

Рис. 59. Строение

инкапсулированных нервных окончаний.

А - пластинчатое тельце Фатера-Пачини:

1 - слоистая капсула; 2 - внутренняя луковица; 3 - дендрит чувствительной

нервной клетки; 4 - спиральные коллагеновые волокна; 5 - фиброциты; 6 - вторичночувствующие клетки с ресничками; 7 - синаптические контакты аксонов вторично чувствующих клеток

с дендритами чувствительной нервной клетки (по А.А.Отелину,

В.Р.Машанскому, А.С.Миркину);

Б - осязательное тельце: 1 - капсула;

2 -специальные клетки; 3 - нервные терминали; 4 -

миелиновое нервное волокно; 5 - опорные (поддерживающие) фибриллы; 6 - эпителий

(по Р.Кристичу с изменениями).

Миелиновое чувствительное нервное волокно теряет около

пластинчатого тельца миелиновый слой, проникает во внутреннюю луковицу и

разветвляется. Снаружи тельце окружено слоистой капсулой,

состоящей из фибробластов и спирально ориентированных волокон. Заполненные

жидкостью пространства между пластинками содержат коллагеновые микрофибриллы. Давление на капсулу передается через

заполненные жидкостью пространства между пластинками на внутреннюю луковицу и

воспринимается безмиелиновыми волокнами во внутренней

луковице. Пластинчатые тельца воспринимают давление и вибрацию. Они

присутствуют в глубоких слоях дермы (особенно в коже пальцев), в брыжейке и

внутренних органах.

К чувствительным

инкапсулированным окончаниям относятся осязательные тельца - тельца

Мейснера. Эти структуры овоидной

формы размерами 50-150×60 мкм. Они располагаются в верхушках

соединительнотканных сосочков кожи. Осязательные тельца состоят из

видоизмененных нейролеммоцитов - тактильных

клеток, расположенных перпендикулярно длинной оси тельца. Части тактильных

клеток, содержащие ядра, расположены на периферии, а уплощенные части,

обращенные к центру, формируют пластинчатые отростки, интердигитирующие

с отростками противоположной стороны. Тельце окружено тонкой капсулой.

Миелиновое нервное волокно входит в основание тельца снизу, теряет миелиновый

слой и формирует ветви, извивающиеся между тактильными клетками. Коллагеновые микрофибриллы и волокна связывают тактильные клетки с

капсулой, а капсулу с базальным слоем эпидермиса, так что любое смещение

эпидермиса передается на осязательное тельце.

К инкапсулированным нервным окончаниям относятся также

рецепторы мышц и сухожилий: нервно-мышечные веретена и нервно-сухожильные

веретена.

Нервно-мышечные веретена являются сенсорными органами в скелетных мышцах,

которые функционируют как рецептор на растяжение. Веретено состоит из

нескольких исчерченных мышечных волокон, заключенных в растяжимую

соединительнотканную капсулу, - интрафузальных

волокон.