2.

Поперечно-полосатая мышечная ткань

Источником развития являются клетки миотомов миобласты. Различают головные, шейные, грудные,

поясничные, крестцовые миотомы. Они разрастаются в

дорзальном и вентральном направлениях. В них рано врастают ветви спинномозговых

нервов.

Часть миобластов

дифференцируется на месте (образуют аутохтонную

мускулатуру), а другие, с 3 недели внутриутробного развития мигрируют в

мезенхиму и, сливаясь, друг с другом образуют мышечные трубки (миотубы) с крупными центрально ориентированными ядрами. В миотубах происходит дифференцировка специальных органелл

миофибрилл. Первоначально они располагаются под плазмолеммой, а затем заполняют

большую часть миотубы. Ядра смещаются к периферии.

Клеточные центры и микротрубочки исчезают. Гранулярная ЭПС значительно

редуцируется. Такая многоядерная структура называется симпласт,

а для мышечной ткани - миосимпласт.

Часть миобластов

дифференцируется в миосателлитоциты, которые

располагаются на поверхности миосимпластов и

принимают участие в регенерации мышечной ткани.

Структурной единицей мышечной ткани является мышечное волокно, состоящее из миосимпласта и миосателлитоцитов, покрытых общей

базальной мембраной. Длина мышечных волокон колеблется от 1 до 40 мм, а толщина

0,1 мм.

В

мышечном волокне различают мембранный аппарат, фибриллярный (сократительный)

аппарат, трофический аппарат (ядро, саркоплазма, цитоплазматические органеллы).

Мембранный

аппарат. Каждое

мышечное волокно покрыто сарколеммой, где различают наружную базальную мембрану

и плазмолемму (под базальной мембраной), плазмолемма образует впячивания (Т-трубочки).

К плазмолемме

снаружи прилежат миосателлитоциты. При повреждении

базальной мембраны запускается митотический цикл миосателлитоцитов.

Фибриллярный

аппарат. Исчерченные волокна можно

разделить на составляющие их фибриллы (диаметром 1 мкм), названные

миофибриллами. В мышечном волокне они ориентированы продольно.

При

рассматривании мышечных волокон и миофибрилл под световым микроскопом,

отмечается чередование в них темных и светлых участков – дисков. Темные диски

отличаются двойным лучепреломлением и называются анизотропными дисками или А- дисками. Светлые диски не обладают двойным

лучепреломлением и называются изотропными или I – дисками. В средней части

диска А имеется более светлый участок Н-зона (участок

содержащий только толстые нити белка миозина). В области Н-зоны выделяется

более темная М-линия, состоящая из миомезина

(необходим для сборки толстых нитей и их фиксации при сокращении). В середине

диска I расположена плотная линия Z, которая построена из белковых фибриллярных

молекул. В частности, большую роль играет альфа актинин.

Z – линия соединена с соседними миофибриллами с помощью белка десмина и поэтому все названные линии и диски соседних

миофибрилл совпадают и создается картина

поперечно-полосатой исчерченности мышечного волокна.

Рис. 45. Саркомер.

Структурной единицей миофибриллы является саркомер (S) – это пучок миофиламентов

заключенный между двумя Z линиями (рис.45). Принимая во внимание вышеуказанные обозначения можно

структуру саркомера записать в виде формулы:

S= Z1 + 1/2 I1 +

А + 1/2 I2 + Z2

Под электронным

микроскопом миофибриллы представляют агрегаты из толстых (меозиновых)

филаментов (диаметр 14 нм,

длина 1500 нм, расстояние между ними 20-30 нм). Между толстыми филаментами

располагаются тонкие филаменты ( диаметр

7-8 нм).

Толстые филаменты

(миозиновые нити) состоят из молекул белка миозина. Он

является важнейшим сократительным белком мышцы. При непосредственном участии

миозина химическая энергия трансформируется в механическую работу. Каждая миозиновая нить состоит из 300-400 молекул миозина.

Молекула миозина – это гексамер, состоящий

из двух тяжелых и четырех легких цепей. Тяжелые цепи представляют собой две

спирально закрученные полипептидные нити. Они несут на своих концах глобулярные

(шаровидные) головки. Между головкой и тяжелой цепью – шарнирный участок, с

помощью которого головка может изменять свою конфигурацию. В области головок -

легкие цепи (по две на каждой). Молекулы миозина уложены в толстой нити таким

образом, что их головки обращены наружу, выступая над поверхностью толстой

нити, а тяжелые цепи образуют стержень толстой нити.

Тяжелые и легкие

цепи в молекуле миозина можно разделить обработкой мочевиной, гуанидинхлоридом и др. При мягкой обработке можно отделить

только легкие цепи. Миозину свойственна АТФ-азная

активность – высвобождающаяся энергия используется для мышечного сокращения.

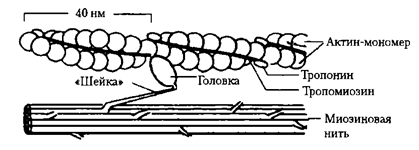

Тонкие нити (актиновые

нити). Образованы тремя белками: актином, тропонином и тропомиозином.

Основным по массе белком является актин, который образует спираль. Молекулы тропомиозина располагаются в желобке этой спирали, молекулы

тропонина располагаются вдоль спирали.

Толстые нити

занимают центральную часть саркомера–А-диск, тонкие

занимают I диски и частично входят между толстыми миофиламентами. Только толстые нити содержит Н-зона.

При поступлении

нервных импульсов по аксонам двигательных нейронов происходит сокращение мышечного волокна.

Каждое мышечное волокно имеет собственный аппарат иннервации (моторная бляшка)

и окружено сетью гемокапилляров, располагающихся

в прилежащей рыхлой соединительной ткани. Этот комплекс называется мион. Группа мышечных волокон, которые иннервируются одним мотонейроном

называется нервно-мышечной единицей. Мышечные волокна в этом случае могут

располагаться не рядом (одно нервное окончание может контролировать от одного

до десятков мышечных волокон).

В покое взаимодействие тонких и толстых

нитей (миофиламентов) невозможно, т.к.

миозин-связывающие участки актина заблокированы тропомиозином.

При высокой концентрации ионов кальция конформационные

(пространственные) изменения тропомиозина приводят к

разблокированию миозин-связывающих участков молекул актина. Плазмолемма миосимпласта образует пальцевидные впячивания

(инвагинации) ориентированные поперечно по отношению к миосимпласту

называемые Т-трубочки. К каждой Т-трубочке примыкают по две цистерны саркоплазматического ретикулума

(гладкая ЭПС), образуя триаду: две цистерны и одна Т-трубочка. Са2+ концентрируется

в цистернах (там его концентрация в 800 раз больше, чем в саркоплазме).

Механизм

сокращения. При поступлении нервного импульса волна деполяризации доходит до цистерн

саркоплазматического ретикулума, из них выделяются

ионы кальция и концентрация кальция в саркоплазме

резко возрастает. Са2+ диффундирует к тонким нитям (филаментам) саркомера, где

связывается с тропонином и миозиновыми

головками. Это приводит:

1. К изменению конформации

(пространственного расположения) тропомиозина, что, в

свою очередь, приводит к освобождению участков актина, необходимых для

взаимодействия с миозиновыми головками.

2. Появлению АТФ-азной

активности миозина.

3. Взаимодействию миозиновых

головок с актином (актино- миозиновые «мостики») и

скольжению нитей (рис. 46).

Рис.

46. Актомиозиновый

комплекс.

Все это вместе

взятое приводит к тому, что миозиновые головки

«шагают» по актину, образуя в ходе перемещения новые связи актина и миозина,

сближая две Z-линии. При сокращении уменьшаются только светлые диски.

Расслабление. Са2+-АТФ-аза

саркоплазматического ретикулума закачивает Са2+ из саркоплазмы в цистерны. В

саркоплазме концентрация Са2+ становится низкой. Са2+-тропомиозин

закрывает миозин-связывающие участки тонких нитей и препятствует их

взаимодействию с миозином.

Чувствительная иннервация (нервно-мышечные веретена). Интрафузальные мышечные волокна вместе с чувствительными

нервными окончаниями формируют нервно-мышечные веретена, являющиеся рецепторами

скелетной мышцы. Снаружи сформирована капсула веретена. При сокращении поперечно-полосатых (исчерченных) мышечных волокон

изменяется натяжение соединительно-тканной капсулы веретена и соответственно

изменяется тонус интрафузальных (расположенных под

капсулой) мышечных волокон. Формируется нервный импульс.

Классификация и типы мышечных волокон. Скелетные мышцы,

состоящие из мышечных волокон отличаются по многим параметрам: цвету, диаметру, утомляемости,

скорости сокращения и т.д. В каждой мышце присутствуют разные типы мышечных

волокон. В исчерченных мышцах различают два вида мышечных волокон: экстрафузальные, которые преобладают и обуславливают

собственно сократительную функцию мышцы и интрафузальные,

входящие в состав проприоцепторов–нервно-мышечных веретен.

По характеру

сокращения мышечные волокона делят на фазные и тонические.

Фазные способны осуществлять быстрые сокращения, но не могут длительно

удерживать достигнутый уровень укорочения. Тонические –обеспечивают

поддержание статического напряжения или тонуса.

По биохимическим

особенностям и цвету выделяют красные

и белые мышечные волокна. Цвет мышцы обусловлен степенью васкуляризации. Кроме того, существует прямая корреляция

между содержанием миоглобина и цветом мышцы. Характерной особенностью красных

мышечных волокон является наличие многочисленных митохондрий, цепи которых

располагаются между миофибриллами. В белых мышечных волокнах митохондрий меньше

и они располагаются равномерно в саркоплазме мышечного волокна.

Скорость

сокращения определяется типом миозина. Высокую скорость сокращения обеспечивает

быстрый миозин (для него характерна высокая активность АТФ-азы); меньшая

скорость сокращения характерна для медленного миозина (характерна невысокая

активность АТФ-азы). Следовательно, по активности АТФ-азы можно судить и о

наборе миозинов.

Тип

окислительного обмена.

Мышечные волокна используют два пути образования АТФ:

- при анаэробном типе метаболизма из 1

молекулы глюкозы образуется 2 молекулы АТФ и молочная кислота;

- при аэробном окислении из 1 молекулы

глюкозы образуется 38 молекул АТФ и конечные продукты метаболизма: СО2 и

Н2О.

Идентификация мышечных волокон основана на

выявлении активности фермента сукцинатдегидрогеназы

(СДГ), которая является маркером для митохондрий и цикла Кребса. Активность

этого фермента свидетельствует о напряженности энергетического метаболизма.

Выделяют мышечные волокна А-типа (гликолитические) с низкой активностью СДГ,

С-тип (оксидативные) с высокой активностью СДГ.

Мышечные волокна В-типа занимают промежуточное положение. Переход мышечных волоко от А-типа в С-тип

маркирует изменения от анаеробного гликолиза к

метаболизму, зависящему от кислорода.

Существует много

и других классификаций.

Факторами,

определяющими структуру и функцию скелетной мышцы являются влияние нервной ткани, гормональное

влияние, уровень васкуляризации, уровень двигательной

активности и местоположение мышцы.