Скелетные ткани - это разновидность

соединительных тканей с плотным межклеточным веществом, выполняющие опорную, защитную,

механическую функции, а также принимающие участие в водно-солевом обмене

веществ. К скелетным тканям

относятся: хрящевые, костные

ткани, дентин и цемент зуба.

1. Состав

хрящевой ткани

Хрящевая

ткань состоит из клеток – хондроцитов и хондробластов, а также из плотного межклеточного вещества.

Хрящевая ткань входят в состав органов дыхательной

системы, суставов, межпозвоночных дисков и др., состоят из клеток – хондроцитов и хондробластов

и большого количества межклеточного гидрофильного вещества, отличающегося

упругостью. Собственно хрящевая ткань не имеет кровеносных сосудов, а

питательные вещества диффундируют из окружающей ее надхрящницы, в которой есть кровеносные сосуды.

В хрящевой ткани содержится около 70-80 % воды, 10-15

% органических веществ и 4-7 % солей. От 50 до 70 % сухого вещества

хрящевой ткани составляет коллаген.

Классификация. В зависимости от строения

межклеточного вещества хрящевые различают три вида хрящевой ткани: гиалиновую,

эластическую, волокнистую. Они отличаются по структурно-функциональным

особенностях межклеточного вещества, степени содержания и соотношения

коллагеновых и эластических волокон, наличию надхрящницы.

Хондробласты (от

греч. chondros - хрящ, blastos

- зачаток) –это молодые уплощенные клетки, способные к

пролиферации путем митоза и синтезу межклеточного вещества хряща (протеогликанов), расположены по периферии хряща. Они

являются разновидностями фибробластов, потомками стволовых и полустволовых клеток. Цитоплазма хондробластов

имеет хорошо развитую гранулярную и агранулярную

эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи. При

окрашивании цитоплазма хондробластов оказывается базофильной в связи с богатым содержанием РНК. При участии хондробластов происходит периферический (аппозиционный)

рост хряща. Эти клетки в процесссе развития хряща

превращаются в хондроциты.

В

надхрящнице, окружающей хрящевую ткань, содержатся неактивные, малодифференцированные

формы хондробластов, которые при определенных

условиях дифференцируются в хондробласты,

синтезирующие межклеточное вещество, а затем и в хондроциты.

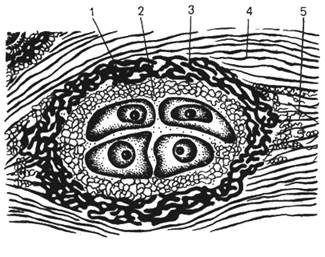

Рис. 32. Изогенные группы хрящевых клеток.

1 - хондроцит; 2 - матрикс клеточной территории,

состоящий из петлистой сети неколлагеновых белков и протеогликанов; 3 - коллагеновые волокна, образующие стенку

лакуны; 4 - межтерриториальный участок хряща; 5 - протеогликаны

в межтерриториальном матриксе (схема по В.Н.Павловой

с изменениями).

Хондроциты –

основной вид клеток хрящевой ткани. Они бывают овальными, округлыми или

полигональной формы – в зависимости от степени дифференцировки. Расположены в особых полостях (лакунах) в межклеточном

веществе поодиночке или группами. Группы клеток, лежащие в общей полости,

называются изогенными (от греч. isos - равный, genesis - развитие). Они

образуются путем деления одной клетки (рис. 32). В изогенных группах различают

три типа хондроцитов.

Первый тип хондроцитов

характеризуется высоким ядерно-цитоплазматическим отношением, развитием вакуолярных элементов пластинчатого комплекса, наличием

митохондрий и свободных рибосом в цитоплазме. В этих клетках нередко

наблюдаются картины деления, что позволяет рассматривать их как источник

репродукции изогенных групп клеток (рис. 33, А, Б, В). Хондроциты

I типа преобладают в молодом, развивающемся хряще. Хондроциты

II типа отличаются снижением ядерно-цитоплазматического отношения, ослаблением

синтеза ДНК, сохранением высокого уровня РНК, интенсивным развитием гранулярной

эндоплазматической сети и всех компонентов аппарата Гольджи,

которые обеспечивают образование и секрецию гликозаминогликанов

и протеогликанов в межклеточное вещество. Хондроциты III типа отличаются самым низким

ядерно-цитоплазматическим отношением, сильным развитием и упорядоченным

расположением гранулярной эндоплазматической сети. Эти клетки сохраняют

способность к образованию и секреции белка, но в них снижается синтез гликозаминогликанов.