1. Общая характеристика и

классификация

соединительных тканей

В понятие

«соединительные ткани» (ткани внутренней среды, опорно трофические ткани)

объединяются ткани, развивающиеся из единого источника – мезенхимы и имеющие общую

соединительно-трофическую функцию.

Общие

принципы организации соединительных тканей:

1)

внутреннее

расположение в организме;

2)

преобладание

межклеточного вещества над клетками;

3)

межклеточное вещество делится на волокнистое и

аморфное;

4)

многообразие

клеточных форм;

5)

общий

источник происхождения – мезенхима.

Главными компонентами соединительных тканей являются

волокна - производные клеток, коллагенового и эластического типов и основное

(аморфное) вещество, играющее роль интегративно-буферной метаболической

среды, а также и клеточные элементы. Клетки здесь создают и

поддерживают количественное и качественное соотношение состава неклеточных

компонентов.

Органная специфичность клеточных элементов соединительной

ткани выражается в количестве, форме и соотношении различных видов клеток, их

метаболизме и функциях, оптимально приспособленных к функции органа.

Специфика соединительной

ткани обнаруживается и в соотношении клеток и неклеточных структур в различных участках

тела.

Межклеточное

вещество соединительной ткани

Основное (или

аморфное) вещество состоит из белков и углеводов. Белки представлены в

основном коллагеном, а также альбу минами и

глобулинами. Углеводы

представлены полимерными формами, в основном гликозаминогликанами

(сульфатированными – хондроитинсерными кислотами, дерматансульфатом

и др.) Углеводные компоненты удерживают воду, в зависимости от содержания воды

ткань может быть более или менее плотной.

Аморфное вещество обеспечивает транспорт

веществ из крови клеткам и обратно, в том числе транспорт из соединительной

ткани в эпителиальную.

Оно образуется за счет деятельности

прежде всего фибробластов – коллагенов и гликозаминогликанов,

а так же за счет веществ плазмы крови –

альбуминов и глобулинов. Если в нем меньше воды, то оно более плотное и

наоборот.

Волокнистое вещество представлено коллагеновыми, эластическими

и ретикулярными волокнами. В различных органах соотношение названных волокон

неодинаково: в рыхлой волокнистой соединительной ткани преобладают коллагеновые

волокна.

Каждое коллагеновое

волокно состоит из двух химических компонентов:

1) фибриллярного белка

коллагена;

2)

углеводного

компонента – гликозаминогликанов и протеогликанов.

Оба данных компонента

синтезируются фибробластами и выделяются во внеклеточную среду, где и

осуществляется их сборка и построение

волокна. Коллаген образован

тремя полипептидными α-цепями, которые,

скручиваясь (имеет спиральное строение, образуют молекулу тропоколлагена.

Коллагеновые волокна толщиной 1–20 мкм – это изогнутые тяжи, состоящие из

фибрилл с поперечной исчерченностью.

Они обладают высокой прочностью и малой растяжимостью.

В структурной организации

коллагенового волокна выделяют пять уровней.

I уровень – полипептидный. Коллаген представлен

полипептидными цепочками, состоящие из трех

аминокислот – пролина,

глицина, лизина.

II уровень – молекулярный, представлен молекулой белка

коллагена длиной 280 нм, шириной 1,4 нм, состоящей из трех полипептидных цепочек, закрученных в

спираль.

III уровень – протофибриллярный

(толщина 10 нм, состоит из нескольких продольно

расположенных молекул коллагена, соединенных между собой водородными связями).

IV уровень – микрофибриллы

(толщиной от 11–12нм,

И более). Они состоят из 5-6протофибрилл, связанных

боковыми связями.

V уровень – фибрилла (или коллагеновое волокно)

толщина 1–10мкм, состоящее из нескольких микрофибрилл – в

зависимости от толщины, связанных гликозаминогликанами

и протеогликанами. Коллагеновые волокна имеют

поперечную исчерченность, обусловленную как

расположением аминокислот в полипептид ной цепи, так и расположением цепей в

молекуле коллагена. Коллагеновые волокна с помощью углеводных компонентов

соединяются в пучки толщиной до 150 мкм.

В

зависимости

от порядка расположения аминокислот в полипептидных цепочках, от степени их гидроксилирования и от качества углеводного компонента

различают двенадцать типов белка коллагена, из которых хорошо изучены только

пять типов.

Эти

разновидности белка коллагена входят в состав не только коллагеновых волокон,

но и в состав базальных мембран эпителиальной ткани и сосудов, хрящевых тканей,

стекловидного тела и других

образований. При развитии некоторых патологических процессов происходит распад

коллагена и поступление его в кровь. В плазме крови биохимически

определяется тип коллагена, следовательно, определяется и предположительная

область его распада и его интенсивность.

Эластические

волокна толщиной от 3 до 10 мкм образованы белком

эластином, который также синтезируется фибробластами. В отличие от коллагеновых

эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза, после чего возвращаются

в исходное состояние. Эластические волокна анастомозируют

и переплетаются между собой, образуя сети, окончатые

пластины и мембраны. Эластические волокна характеризуются высокой

эластичностью, способностью растягиваться и сокращаться, но незначительной

прочностью.

Они тоньше коллагеновых, не имеют поперечной исчерченности, по ходу

разветвляются и анастомозируют друг с другом, образуя

эластическую сеть. Химический состав эластических волокон – белок эластин и

гликопротеины. Оба компонента синтезируются и выделяются фибробластами, а в

стенке сосудов – гладкомышечными клетками.

Белок эластин отличается от белка коллагена как

составом аминокислот, так и их гидроксилированностью.

Структурно эластическое волокно организовано следующим образом: центральная

часть волокна представлена аморфным компонентом из молекул эластина, а

периферическая часть – мелкофибриллярной

сетью. Соотношение аморфного и фибриллярного

компонента в эластических волокнах может быть различным. В большинстве волокон

преобладает аморфный компонент. При равенстве аморфного и фибриллярного

компонентов волокна называют элауниновыми.

Встречаются также окситалоновые эластические волокна,

состоящие только из фибриллярного компонента. Локализуются эластические волокна,

прежде всего в тех органах, которые постоянно изменяют свой объем – в легких, сосудах.

Ретикулярные

волокна – тонкие (от 100 нм до 1,0 мкм),

разветвленные, малорастяжимые, переплетаясь между собой,

образуют сеть, в ячейках которой расположены клетки. Эти волокна образуют строму лимфоидных органов (органов кроветворения и

иммунной системы), печени, поджелудочной железы и других паренхиматозных

органов, окружают капилляры, кровеносные и лимфатические сосуды, а также

связаны с ретикулярными клетками.

Ретикулярные

волокна по своему составу близки к коллагеновым волокнам. Ретикулярные волокна

состоят из коллагена третьего типа и углеводного

компонента. Они тоньше коллагеновых, имеют слабо выраженную

поперечную исчерченность. Разветвляясь и анастомозируя, они образуют мелкопетлистые сети, откуда

и происходит их название. В

ретикулярных волокнах в отличие от коллагеновых более выражен углеводный

компонент, который хорошо выявляется солями азотнокислого серебра, поэтому эти

волокна называют еще аргирофильными. Следует помнить,

что аргирофильными свойствами обладают и незрелые

коллагеновые волокна, состоящие из белка преколлагена.

По своим физическим свойствам ретикулярные волокна занимают промежуточное

положение между коллагеновыми и эластическими. Они

образуются за счет деятельности ретикулярных клеток. Локализуются в основном в

кроветворных органах, составляя их строму.

Функции соединительных

тканей:

1)

трофическая

(метаболическая);

2)

опорная;

3)

защитная

(механическая и имунная);

4)

структурная (пластическая);

5)

терморегуляторная;

6)

регенеративная;

7)

запасающая и др.

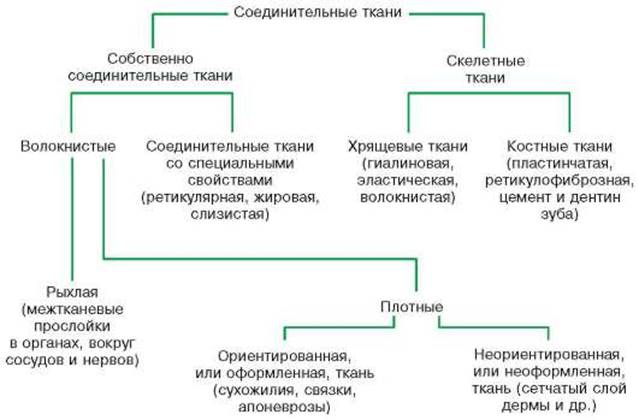

Классификация

соединительных тканей. Виды

соединительной ткани различаются между собой составом и соотношением клеток,

волокон, а также физико-химическими свойствами аморфного межклеточного

вещества. Соединительные ткани подразделяются на собственно соединительную

ткань (волокнистые соединительные ткани и соединительные ткани со

специальными свойствами) и скелетные ткани. Разновидности скелетных ткане: три вида хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая,

волокнистая), две вида костной ткани (фиброзно-волокнистая и пластинчатая), а

также цемент и дентин зуба (рис. 25).

Рис. 25.

Классификация соединительных тканей.