2. Структурно-функциональная

характеристика

форменных элементов крови

2.1. Эритроциты – красные кровяные тельца, преобладающая популяция форменных элементов

крови, высокодифференцированные постклеточные структуры, неспособные к делению.

Функции

эритроцитов:

1) дыхательная или транспорт

газов – O2 и СО2;

2) транспорт аминокислот, антител, гормонов,

токсинов, ряда лекарственных веществ,

адсорбируя их на поверхности плазмолеммы.

Популяция

эритроцитов неоднородна по форме и размерам.

Форма эритроцитов:

1) двояковогнутые диски – дискоциты (80%);

2) остальные 20% – сфероциты,

планоциты, эхиноциты,

седловидные, двуямочные.

Рис.14.

Кровь человека и лягушки.

По размеру выделяют

следующие виды эритроцитов:

1) нормоциты (7,1-7,9 мкм, концентрация нормоцитов в периферической крови – 75%);

2) макроциты (размером более 8 мкм,

количество – 12,5%);

3) микроциты (размером менее 6 мкм – 12,5%).

Обязательной составной частью популяции эритроцитов

являются их молодые формы (1-5 % от общего числа) –ретикулоциты

или полихроматофильные эритроциты.

В них сохраняются рибосомы и эндоплазматическая сеть.

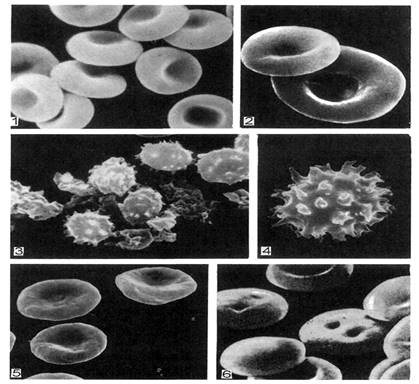

Процесс старения эритроцитов идет двумя путями – кренированием (образование зубцов на плазмолемме) или путем

инвагинации участков плазмолеммы (рис. 15).

Рис. 15. Эритроциты

человека различной формы в сканирующем электронном микроскопе, × 8000 (по

Г.Н.Никитиной).

1

- дискоциты-нормоциты (80-90 %); 2 – дискоцит; 3,4 – эхиноциты; 5 - стоматоциты; 6 - сфероцит (2-6 -

стареющие формы).

Цитоплазма эритроцита

состоит из воды (60%) и сухого остатка (40%), содержащего около 95% гемоглобина

и 5% других веществ.

Гемоглобин – основной белок цитоплазмы эритроцита. Количество гемоглобина в одном эритроците называют цветным

показателем.

Гемоглобин –

это сложный белок, обладающий высокой способностью связывать кислород. Он

состоит из 4 полипептидных цепей глобина и гема

(железосодержащий порфирин), В норме у человека

содержится два типа гемоглобина – HbА

и HbF, которые отлтчаются

составом аминокислот в белковой части.

У взрослого человека преобладает НbА – 98%, включающие

574 аминокислоты, а HbF – 2%. У новорожденных –

фетальный гемоглобин (от англ,

foetus – плод) HbF – 80%, а НbА – 20%.

Железо (Fe2+)

+ О2 = оксигемоглобин (HbO2),

железо (Fe2+)

+ СО2 = карбогемоглобин (HbСO2),

железо (Fe2+)

+ СО = карбоксигемоглобин (HbСO) –

это стойкое

соединение, его накопление в крови ведет к смерти от удушья в результате

развития гипоксии или кислородного голодания.

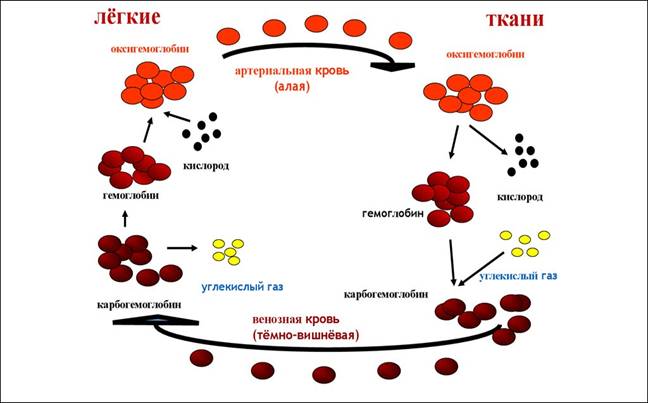

В легких образуется оксигемоглобин, который

транспортируется ко всем органам и тканям и там отдает О2.

В тканях он превращается в карбоксигемоглобин (рис. 16). При разрушении

эритроцитов (токсины, радиация и др.) гемоглобин выходит из клеток, и это

явление называется гемолизом. При заболеваниях могут появляться аномальные

формы эритроцитов, что чаще всего обусловлено изменением структуры гемоглобина

(Hb). Замена даже одной аминокислоты в молекуле Hb может быть причиной изменения формы эритроцитов. Процесс

нарушения формы эритроцитов при заболеваниях получил название пойкилоцитоз.

Рис. 16. Дыхательная функция крови.

Также в плазмолемме эритроцита – 15 белков с молекулярной

массой 15-250 КД. Спектрин

- примембранный белок

цитоскелета, связанный с цитоплазматической

стороной плазмолеммы, участвует в поддержании двояковогнутой формы эритроцита.

Мембранные белки – гликофорин и полоса

3. Гликофорины – рецепторные

белки, обнаружены только в эритроцитах. Полоса 3 – гликопротеид

участвует в обмене О2 и СО2.

Эритроциты в легких отдают СО2 путем замены

анионов НСО3- на Cl-,

а белок полоса 3 обеспечивает этим анионам трансмембранный проход через

гидрофильные "поры" (водные ионные каналы).

По содержанию на мемране эритроцитов агглютиногенов

А и В и в плазме α- и β-агтлютининов

различают 4 группы крови. При переливании крови для предотвращения гемолиза

(разрушение эритроцитов) нельзя допускать вливания реципиентам эритроцитов с агглютиногенами А или В, имеющим α- или β-агглютинины. Поэтому лица с 0(I) группой крови

являются универсальными донорами, а лица с АВ(IV) группой крови являются

универсальными реципиентами, т.е. им можно перелить любую группу крови.

На поверхности эритроцитов имеется также резус-фактор (Rh-фактор) – агглютиноген. Он присутствует у 86% людей; у 14%

отсутствует (резус-отрицательные). Переливание

резус-положительной крови резус-отрицательному пациенту вызывает образование резус-антител и гемолиз эритроцитов.

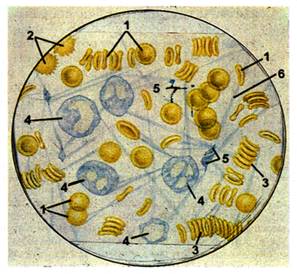

Агглютинация – склеивание эритроцитов, которые

образуют при этом так называемые "монетные столбики" (рис. 17). Это

явление связано с потерей заряда плазмолеммы эритроцитов, так как в движущейся

крови эритроциты отталкиваются из-за наличия на их плазмолемме одноименных

отрицательных зарядов. Скорость оседания (агглютинации) эритроцитов (СОЭ) в 1 ч

у здорового человека составляет 4-8 мм у мужчин и 7-10 мм у женщин. СОЭ служит

важным диагностическим признаком, при многих

заболеваниях ускоряется СОЭ, например, при воспалительных процессах.

Живут эритроциты

– 120-130 дней. Ежедневно в организме

разрушается около 200 млн. эритроцитов. Главным образом старые эритроциты

разрушаются макрофагами в селезенке, а также в печени и костном мозге, при этом

гемоглобин распадается, а высвобождающееся из гема

железо используется для образования новых эритроцитов. В

макрофагах гемоглобин распадается на пигмент билирубин и гемосидерин

– агрегаты, содержащие железо. Железо гемосидерина связывается с трансферрином

– негеминовым белком

плазмы, содержащим железо, и захватывается специальными макрофагами костного

мозга. В процессе образования эритроцитов (эритропоэз)

эти макрофаги передают трансферрин в формирующиеся

эритроциты, что послужило основанием назвать их клетками-кормилками.

Рис. 17. Кровь: 1 -

эритроциты (дискоциты); 2 - эритроциты с выростами

цитоплазмы (эхиноциты); 3 - "монетные"

столбики эритроцитов (агглютинировавшие эритроциты);

4 - лейкоциты; 5 -тромбоциты (кровяные пластинки); 6 - нити фибрина.

Число эритроцитов у здоровых

людей может меняться в зависимости от возраста, эмоциональной и мышечной

нагрузки, экологических факторов и др.

Возрастные изменения красной крови:

Число эритроцитов в момент рождения и в первые часы

жизни выше, чем у взрослого человека, и достигает 6,0-7,0×1012/л.

К 10-14 сут оно равно тем же цифрам, что и во

взрослом организме. В последующие сроки происходит снижение числа эритроцитов с

минимальными показателями на 3-6-ем месяце жизни (физиологическая анемия).

Число эритроцитов становится таким же, как и во взрослом организме, в период

полового созревания. Для новорожденных характерно наличие анизоцитоза

(разнообразие размеров) с преобладанием макроцитов,

увеличенное содержание ретикулоцитов, а также

присутствие незначительного числа ядросодержащих предшественников эритроцитов.