2.3. Лейкоциты (белые кровяные тельца) – ядерные клетки крови,

выполняющие защитную функцию. Содержатся в крови от нескольких часов до

нескольких суток, а затем покидают кровеносное русло и проявляют свои функции в

основном в тканях.

Лейкоциты в кровяном русле и лимфе способны к активным

движениям, путем образования псевдоподий могут переходить через стенку сосудов

в соединительную ткань органов. Направление движения

лейкоцитов определяется хемотаксисом под влиянием

химических раздражителей – продуктов распада тканей, бактерий и др. Лейкоциты

выполняют защитные функции, обеспечивая фагоцитоз микробов (гранулоциты,

макрофаги), инородных веществ, продуктов распада клеток (моноциты – макрофаги),

участвуя в иммунных реакциях (лимфоциты, макрофаги).

Лейкоцитарная формула – процентное содержание различных форм лейкоцитов (к общему

числу лейкоцитов, равному 100%).

Лейкоциты представляют неоднородную группу, их 5 видов (рис. 19). Зернистые лейкоциты – нейтрофилы, эозинофилы, базофилы.

Рис. 19. Типы лейкоцитов.

Нейтрофилы – самая большая популяция

лейкоцитов (65-75%), их называют микрофагами.

Морфология нейтрофилов:

1) сегментированное ядро;

2) в цитоплазме мелкие

гранулы, окрашивающиеся в слабо оксифильный (розовый)

цвет, среди которых можно выделить неспецифические гранулы –

разновидности лизосом, специфические гранулы Число зерен в каждом

нейтрофиле варьирует и составляет 50-200. Имеется аппарат Гольджи,

гранулярный эндоплазматический ретикулум, единичные

митохондрии. Размер вмазке составляет 10-12мкм.

По степени зрелости нейтрофилы подразделяются на:

1) юные (метамиелоциты)

– 0-0,5%;

2) палочкоядерные – 3-5%;

3) сегментоядерные (зрелые) – 60-65%.

В нейтрофилах можно различить два типа гранул:

специфические и азурофильные, окруженные одинарной

мембраной (рис. 20, А). Специфические гранулы, более светлые, мелкие и

многочисленные, составляют 80-90 % всех гранул. Их размер около 0,2 мкм, они электронно-прозрачны, но могут содержать кристаллоид;

содержат бактериостатические и бактерицидные вещества - лизоцим (муромидаза) и щелочную фосфатазу, а

также белок лактоферрин. Лактоферрин связывает ионы железа, что способствует

склеиванию бактерий (бактериальная мультипликация). Он также инициирует

отрицательную обратную связь, обеспечивая торможение продукции нейтрофилов в

костном мозге. Азурофильные гранулы

более крупные (~ 0,4 мкм), окрашиваются в фиолетово-красный цвет; их количество

составляет 10-20 % всей популяции гранул. Они являются первичными лизосомами,

имеют электронно-плотную сердцевину, содержат лизосомальные ферменты (кислая

фосфатаза, β-глюкуронидаза

и др.) и миелопе-роксидазу. Миелопероксидаза

из перекиси водорода продуцирует молекулярный кислород, обладающий

бактерицидным действием. Азурофильные гранулы в

процессе дифференцировки нейтрофилов в костном мозге появляются раньше, поэтому

называются первичными в отличие от вторичных

- специфических.

В процессе

фагоцитоза бактерий сначала (в течение 0,5-1 мин) с образующейся фагосомой (захваченная бактерия) сливаются специфические

гранулы, ферменты которой убивают бактерию, при этом образуется комплекс,

состоящий из фагосомы и специфической гранулы.

Позднее с этим комплексом сливается лизосома, гидролитические ферменты которой

переваривают микроорганизмы. В очаге воспаления убитые бактерии и погибшие

нейтрофилы образуют гной.

Продолжительность жизни нейтрофилов – 5 - 9 дней, из них 8-12

ч они находятся в крови, а затем выходят в соединительную и эпителиальную

ткани, где и выполняют основные функции.

Функции нейтрофилов:

1) фагоцитоз бактерий;

2) фагоцитоз иммунных комплексов («антиген–антитело»);

3) бактериостатическая и бактериолитическая;

4) выделение кейлонов и регуляция

размножения лейкоцитов.

Фагоцитарный индекс (число частиц, поглощенных одной клеткой) для

нейтрофилов равен 12-23.

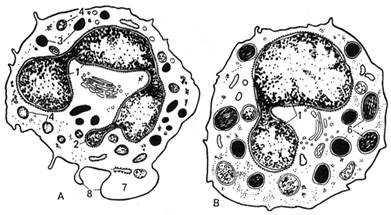

Рис. 20. Ультрамикроскопическое

строение гранулоцитов (схема по Н.А.Юриной и Л.С.Румянцевой). А - сегментоядерный

нейтрофил; Б - эозинофил (ацидофильный); В – базофил (1 - сегменты ядра).

Эозинофилы – 1-5%, размеры в мазках –12-14

мкм.

Морфология эозинофилов:

1) ядро из 2-х сегментов;

2) в цитоплазме отмечается крупная оксифильная

(красная) зернистость;

3) другие органеллы развиты слабо (аппарат Гольджи,

немногочисленные митохондрии, актиновые филаменты).

4) среди гранул эозинофилов выделяют

неспецифические азурофильные гранулы – разновидность лизосом,

содержащую фермент пероксидазу и специфические или

эозинофильные гранулы, содержащие кислую фосфатазу. Кристаллоиды

эозинофильных гранул содержат главный основной белок (major basic protein),

который участвует в антипаразитарной функции эозинофилов.

По степени зрелости эозинофилы также

подразделяются на юные, палочкоядерные и

сегментоядерные, однако определение этих субпопуляций

в клинических лабораториях производится редко.

К

способам нейтрализации гистамина и серотонина относятся фагоцитоз и адсорбция

этих биологически активных веществ на цитолемме,

выделение ферментов, расщепляющих их внеклеточно,

выделение факторов, препятствующих выбросу гистамина и серотонина.

Эозинофилы являются подвижными клетками и способны к

фагоцитозу, однако их фагоцитарная активность ниже, чем у нейтрофилов.

Функция

эозинофилов:

1) участие в иммунологических (аллергических и анафилактических)

реакциях: угнетают (ингибируют) аллергические реакции посредством нейтрализации

гистамина и серотонина;

2) защита от паразитов.

Эозинофилы обладают положительным хемотаксисом к гистамину,

выделяемому тучными клетками (особенно при воспалении и аллергических

реакциях), к лимфокинам,

выделяемым стимулированными Т-лимфоцитами, и иммунным комплексам, состоящим из

антигенов и антител.

Участием эозинофилов в аллергических реакциях объясняется их

повышенное содержание (до 20-40% и более) в крови при различных

аллергических заболеваниях (глистных инвазиях, бронхиальной астме, при раке и

др.).

Эозинофилы способствуют снижению содержания гистамина

в тканях различными путями. Они разрушают гистамин с помощью фермента гистаминазы, фагоцитируют гистаминсодержащие фанулы тучных

клеток, адсорбируют гистамин на плазмолемме, связывая его с помощью рецепторов,

и, наконец, вырабатывают фактор, тормозящий дегрануляцию

и освобождение гистамина из тучных клеток. Специфической функцией эозинофилов

является антипаразитарная. При паразитарных

заболеваниях (гельминтозы, шистосомоз и др.)

наблюдается резкое увеличение числа эозинофилов – до 90 % от общего числа

лейкоцитов. Эозинофилы убивают личинок паразитов, поступившие в кровь или

органы (например, в слизистую оболочку кишки). Они

привлекаются в очаги воспаления хемотаксическими факторами и прилипают к

паразитам благодаря наличию на них обволакивающих компонентов комплемента. При

этом происходят дегрануляция эозинофилов и выделение

главного основного белка, оказывающего антипаразитарное

действие. Таким образом, эозинофилы являются первой линией защиты против

паразитов.

Продолжительность жизни

эозинофилов – 6-8

дней, из них нахождение в кровеносном русле составляет 3-8 ч (не более 12 ч). Их

мишенями являются такие органы, как кожа, легкие и гастроинтестинальный тракт.

Базофилы – 0-1%, размеры в мазке – 11-12

мкм. Они так же, как и нейтрофилы, находятся в крови около 1-2 сут.

Морфология базофилов:

1) крупное слабо сегментированное ядро содержит 2-3 дольки;

2) в цитоплазме содержатся очень крупные специфичные гранулы, которые

содержат протеогликаны,

гепарин, гистамин, нейтральные протеазы и другие энзимы; часть гранул представляет собой

модифицированные лизосомы.

3) органеллы развиты слабо (есть эндоплазматическая сеть, рибосомы, аппарат Гольджи, митохондрии, актиновые филаменты).

Функции

базофилов:

1) участие в иммунных и аллергических реакциях посредством

выделения гранул (дегрануляции) и содержащихся в них

вышеперечисленных биологически активных веществ, которые и вызывают

аллергические проявления (отекткани, кровенаполнение,

зуд, спазм гладкой мышечной ткани и др.);

2) фагоцитоз;

3) выделяя

гепарин и гистамин;

4) участвуют в регуляции процессов свертывания крови и

проницаемости сосудов.

Незернистые

лейкоциты – агранулоциты

не содержат в цитоплазме гранул, их

ядра не сегментированы. Делятся на две совершенно

различные клеточные популяции – лимфоциты и

моноциты.

Лимфоциты (20-35% от общего числа лейкоцитов) при участии вспомогательных клеток (макрофагов)

обеспечивают иммунитет, т. е. защиту организма от генетически чужеродных

веществ. Лимфоциты являются единственными клетками крови, способными при

определенных условиях митотически делиться. Все

остальные лейкоциты являются конечными дифференцированными клетками.

По

размерам делятся на:

1) малые (4,5-6

мкм);

2) средние (7-10 мкм);

3) большие (больше 10 мкм).

В

периферической крови до 90% составляют малые лимфоциты и 10-12% – средние. Большие лимфоциты

в периферической крови в норме не встречаются. При электронно микроскопическом

исследовании малые лимфоциты можно подразделить на светлые и темные.

Морфология

лимфоцитов:

1) крупное круглое ядро;

2) в цитоплазме – рибосомы,

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии и лизосомы (рис. 21).

По продолжительности жизни лимфоциты подразделяются на:

1) короткоживущие (недели, месяцы) – В

лимфоциты;

2) долгоживущие (месяцы, годы) – Т лимфоциты.

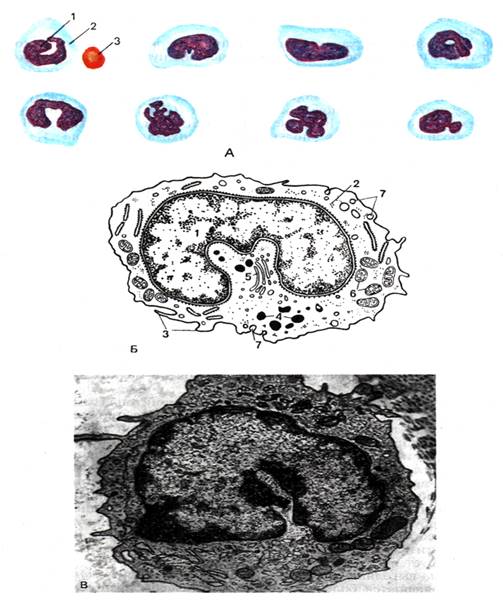

Рис. 21.

Ультрамикроскопическое строение лимфоцита (схема по Н.А.Юриной,

Л.С.Румянцевой).

1 - ядро; 2 - рибосомы; 3 - микроворсинки; 4 - центриоль; 5 - аппарат Гольджи; 6 - митохондрии.

Лимфоциты – гетерогенная (неоднородная) популяция

клеток.

Три основных

функциональных класса:

1) В-лимфоциты –

около 30 % циркулирующих лимфоцитов,

2) Т-лимфоциты –

около 70 % циркулирующих лимфоцитов,

3) нулевые лимфоциты – резервная популяция

недифференцированных лимфоцитов.

В-лимфоциты

впервые были обнаружены в фабрициевой сумке птиц (bursa Fabricius), поэтому и

получили такое название. Они образуются у эмбриона человека из стволовых клеток

- в печени и костном мозге, а у взрослого – в костном мозге. При действии

антигенов В-лимфоциты способны к пролиферации и дифференцировке в плазмоциты – клетки, способные синтезировать

защитные белки - иммуноглобулины (Ig).

Т-лимфоциты,

или тимусзависимые лимфоциты, образуются из стволовых клеток костного

мозга, а созревают в тимусе (вилочковая железа), что и обусловило их название.

Т-клетки имеют специфические рецепторы, способные распознавать и связывать

антигены, участвовать в иммунных реакциях. Среди Т-лимфоцитов выявлено

несколько функциональных групп: Т-хелперы (начинают иммунный ответ), Т-супрессоры (завершают иммуннный

ответ), Т-киллеры.

Основными функциями Т-лимфоцитов являются обеспечение

реакций клеточного иммунитета и регуляция гуморального иммунитета (стимуляция

или подавление дифференцировки В-лимфоцитов). Т-лимфоциты способны к выработке лимфокинов, которые регулируют деятельность В-лимфоцитов и

других клеток в иммунных реакциях.

Для Т-лимфоцитов характерно явление рециркуляции, т.е.

выход из крови в ткани и возвращение по лимфатическим путям снова в кровь.

Таким образом, они осуществляют иммунологический надзор за состоянием всех

органов, быстро реагируя на внедрение чужеродных агентов.

Среди клеток, имеющих морфологию малых лимфоцитов,

следует назвать циркулирующие стволовые клетки крови (СКК), которые поступают в

кровь из костного мозга. Впервые эти клетки были описаны А.А.Максимовым

и обозначены им как "подвижный мезенхимный резерв". Из СКК, поступающих в кроветворные органы, дифференцируются различные

клетки крови, а из СКК, поступающих в соединительную ткань развиваются тучные

клетки, фибробласты и др.

Кроме типичных лимфоцитов, в крови человека в

небольшом количестве могут встречаться лимфоплазмоциты

(около 1-2 %), которые отличаются концентрическим расположением вокруг ядра

канальцев гранулярной эндоплазматической сети.

Функции лимфоцитов:

1) В-лимфоциты и образующиеся из них плазмоциты

синтезируют антитела, иммуноглобулины и поэтому обеспечивают гуморальный

иммунитет организма от чужеродных антигенов (бактерий, вирусов, токсинов,

белков и др.), содержащихся в крови, лимфе и тканевой жидкости;

2) Т-лимфоциты отвечают за клеточный иммунитет и регулируют

гуморальный.

Однако эта простая классификация устарела, и сейчас принято все

лимфоциты классифицировать по наличию на их мембране рецепторов (CD). В

соответствии с этим выделяют лимфоциты CD3, CD4, CD8 и т. д.

Моноциты (6-8 % от общего числа лейкоцитов) – самые крупные клетки крови (18-20 мкм), они имеют крупное

бобовидное или подковообразное ядро и хорошо выраженную базофильную

цитоплазму, в ней множественные пиноцитозные

пузырьки, лизосомы и другие общие органеллы (ЭПС, АГ, митохондрии) (рис. 22).

Рис. 22. Строение

моноцитов.

А

- разновидности моноцитов по размерам и форме в мазке крови человека. Окраска

по Романовскому-Гимзе (по Ю.И.Афанасьеву);

Б - схема ультрамикроскопического строения моноцитов (по Н.А.Юриной,

Л.С.Румянцевой); В - электронная микрофотография,

× 15 000 (по НА.Юриной,

А.И.Радостиной): 1 - ядро; 2 - рибосомы; 3 -

микроворсинки; 4 - лизосомы; 5 - аппарат Гольджи; 6 -

митохондрии; 7 - пиноцитозные пузырьки.

Функция моноцита: фагоцитоз. Моноциты относятся к макрофагической системе организма, или к так

называемой мононуклеарной фагоцитарной системе (МФС). Клетки этой системы

характеризуются происхождением из промоноцитов

костного мозга, активностью пиноцитоза и иммунного фагоцитоза, наличием на мембране

рецепторов для иммуноглобулинов и комплемента. Моноциты циркулирующей крови

представляют собой подвижный пул относительно незрелых клеток, находящихся на

пути из костного мозга в ткани. Время пребывания моноцитов в крови варьирует от

36 до 104 ч (обычно 2-3 сут), после чего покидают кровеносное русло, мигрируют в разные ткани и органы

и превращаются в различные формы макрофагов, фагоцитарная активность которых

значительно выше моноцитов. Моноциты и образующиеся из них макрофаги

объединяются в единую макрофагическую систему (или мононуклеарную фагоцитарную систему (МФС)).

Моноциты, выселяющиеся в ткани, превращаются в макрофаги,

при этом у них появляются большое количество лизосом, фагосом,

фаголизосом.