3.

Железистые эпителии

Железистый

эпителий состоит из железистых, или секреторных, клеток – гландулоцитов и базальной мембраны. Железистый эпителий

образует большинство желез организма.

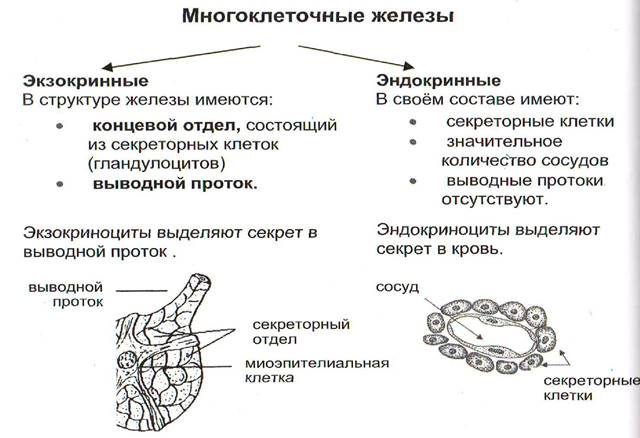

Классификация желез:

По

количеству клеток:

1)

одноклеточные (бокаловидная железа);

2) многоклеточные (подавляющее большинство

желез). По расположению клеток в эпителиальном пласте:

1) эндоэпителиальные (бокаловидная железа);

2) экзоэпителиальные.

По строению железы и способу

выведения из нее секрета:

1) экзокринные железы: имеют

выводные протоки, через которые на поверхность тела или в полости внутренних

органов выделяются пищеварительные соки с ферментами, пот, слезу, молоко,

сальный секрет и др.;

2) эндокринные железы: не

имеют выводных протоков и выделяются гормоны в кровь

или лимфу (рис. 8).

По способу выделения секрета из железистой

клетки:

1) мерокриновые;

2) апокриновые;

3) голокриновые.

По составу выделяемого секрета:

1) белковые (серозные);

2) слизистые;

3) смешанные (белково-слизистые);

4) сальные.

По строению:

1) простые;

2) сложные;

3) разветвленные;

4) неразветвленные.

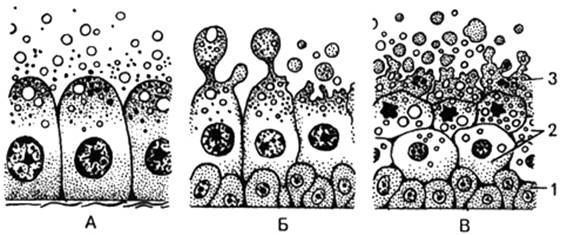

Рис. 8. Различные типы

секреции: А - мерокриновый; Б - апокриновый; В -

голокриновый; 1 - малодифференцированные клетки; 2 - перерождающиеся клетки; 3

- разрушающиеся клетки.

Гландулоциты осуществляют синтез, а также выделение специфических

продуктов – секретов на поверхность

кожи, слизистых оболочек и в полости ряда внутренних органов (внешняя

(экзокринная) секреция) или в кровь и лимфу (внутренняя (эндокринная) секреция).

Путем секреции в организме выполняются многие важные функции: образование

молока, слюны, желудочного и кишечного сока, желчи, эндокринная (гуморальная)

регуляция и др.

Гландулоциты разной формы с крупным ядром лежат на базальной

мембране, в них хорошо развиты эндоплазматическая сеть, митохондрии и аппарат Гольджи с секреторными гранулами. В железистых клетках

хорошо заметна полярная дифференцировка. Она обусловлена

направленностью секреторных процессов, например, при внешней секреции от

базальной к апикальной части клеток.

Для образования секрета из крови и

лимфы в железистые клетки со стороны базальной поверхности поступают различные

неорганические соединения, вода и низкомолекулярные органические вещества:

аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты и др. Из этих продуктов в

эндоплазматической сети синтезируются секреты и транспортируются в аппарат Гольджи, где постепенно накапливаются, подвергаются

химической перестройке и оформляются в виде гранул, которые выделяются из гландулоцитов.

Синтез секрета и его выделение протекают практически

непрерывно, но интенсивность выделения секрета может то усиливаться, то

ослабевать. При этом выделение секрета (экструзия) может быть различным: в виде

секреторных гранул или путем диффузии без оформления в гранулы, либо путем

превращения всей цитоплазмы клетки в массу секрета.

Различают три типа секреции:

мерокриновый (эккриновый), апокриновый и голокриновый (рис. 8).

При мерокриновом типе секреции железистые клетки

полностью сохраняют свою структуру (клетки слюнных желез). При апокриновом типе

секреции происходит частичное разрушение железистых клеток (клеток молочных

желез), т.е. вместе с секреторными продуктами отделяются либо апикальная часть

цитоплазмы железистых клеток (макроапокриновая

секреция), или верхушки микроворсинок (микроапокриновая секреция).

Голокриновый тип секреции сопровождается накоплением секрета (жира) в цитоплазме

и полным разрушением железистых клеток (клетки сальных желез кожи).

Восстановление структуры железистых клеток происходит либо путем

внутриклеточной регенерации (при меро- и апокриновой секреции), либо с помощью клеточной

регенерации, т.е. деления и дифференцировки камбиальных клеток (при

голокриновой секреции).

Регуляция секреции идет через

нервные и гуморальные механизмы: первые действуют через высвобождение

клеточного кальция, а вторые –

преимущественно путем накопления цАМФ.

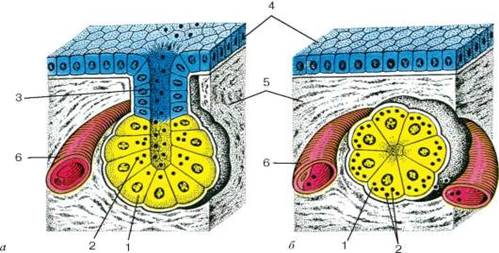

Железы – органы,

состоящие из секреторных клеток, вырабатывающих вещества различной химической

природы и выделяющих их в выводные протоки (в экзокринных железах) или

в кровь и лимфу (в эндокринных железах) (рис. 9, А, Б). Вырабатываемые

железами секреты имеют важное значение для процессов

пищеварения, роста, развития, взаимодействия с внешней средой и др. Многие

железы – самостоятельные, анатомически

оформленные органы (поджелудочная железа, крупные слюнные железы, щитовидная

железа), некоторые являются лишь частью органов (одноклеточные железы желудка).

Эндокринные

железы вырабатывают

высокоактивные вещества - гормоны, поступающие непосредственно в кровь

и отвечающие за гуморальную регуляцию. Поэтому они состоят только из железистых

клеток и не имеют выводных протоков.

Экзокринные

железы вырабатывают секреты, выделяющиеся через протоки во внешнюю

среду, т.е. на поверхность кожи или в полости органов, выстланные эпителием.

Они могут быть одноклеточными (например, бокаловидные клетки) и многоклеточными

(рис. 10, 11).

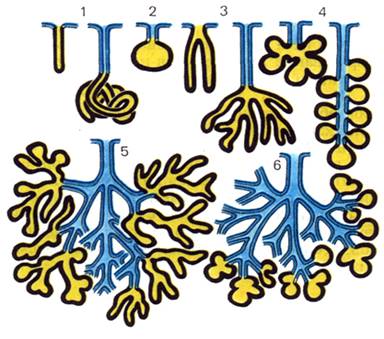

Простые экзокринные железы имеют неветвящийся выводной проток, сложные

железы – ветвящийся. В него открываются в неразветвленных железах по

одному, а в разветвленных железах по нескольку концевых отделов, форма которых

может быть в виде трубочки либо мешочка (альвеола) или промежуточного между

ними типа.

В некоторых экзокринных железах,

производных эктодермального (многослойного) эпителия,

например в слюнных, помимо секреторных клеток, встречаются эпителиальные

клетки, обладающие способностью сокращаться, –

миоэпителиалъные клетки. В их цитоплазме присутствуют микрофиламенты,

содержащие сократительные белки, при сокращении эти клетки сдавливают или

сужают концевые отделы и, следовательно, облегчают выделение из них секрета.

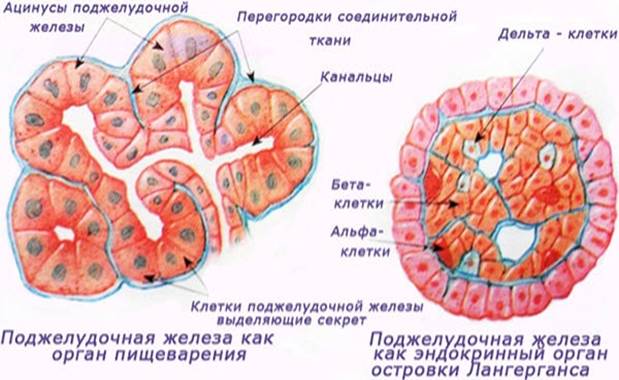

Рис. 9. Строение

экзокринной (А) и эндокринной железы (Б):

1 –

железистые клетки клетки, 2

– секреты, 3 – проток, 4 – покровный эпителий, 5 – соединительная ткань, 6 – кровеносный капилляр.

Рис. 10. Разновидности экзокринных желез: 1 - простые трубчатые железы с

неразветвленными концевыми отделами; 2 - простая альвеолярная железа с

неразветвленным концевым отделом; 3 - простые трубчатые железы с разветвленными

концевыми отделами; 4 - простые альвеолярные железы с разветвленными концевыми

отделами; 5 - сложная альвеолярно-трубчатая железа с разветвленными концевыми

отделами; 6 - сложная альвеолярная железа с разветвленными концевыми отделами.

Рис. 11. Различия желез внешней и внутренней секреции.

Рис. 12. Экзокринные и эндокринные области поджелудочной

железы.

Химический состав секрета может быть различным, в

связи с этим экзокринные железы подразделяются на белковые (серозные),

слизистые, белково-слизистые, сальные,

солевые (потовые, слезные и др.).

Если

определенная железа осуществляет экзокринную и эндокринную функцию, то ее

называют железой смешанной секреции (рис. 12). Например, поджелудочная железа

вырабатывает в островках Лангерганса альфа-клетками – гормон глюкагон, бета-клетками – инсулин,

дельта-клетками – соматостатин, а в панкреатических

дольках синтезируются пищеварительные ферменты панкреатического сока,

выводимого через протоки в двенадцатиперстную кишку.