Функции легких.

Легкие в процессе дыхания выполняют

газообменную и негазообменные функции.

Газообменная функция

является главной. Функциональной единицей легкого является

ацинус. В обоих легких насчитывается до 300 тыс. ацинусов. Каждый ацинус

вентилируется концевой бронхиолой. Ацинус включает дыхательные бронхиолы,

отходящие от концевой бронхиолы и делящиеся дихотомически. Дыхательные

бронхиолы переходят в альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки, и те и другие

несут на себе альвеолы легкого. Между ацинусами и дольками легких имеются

дополнительные сообщения, обеспечивающие коллатеральную вентиляцию альвеол

(до 30-40 %) в случае закупорки бронхиол. Диаметр альвеол составляет 0,3-0,4

мм. Суммарная площадь всех альвеол достигает 80 м2, их число –

около 300 -350 млн. Совокупность альвеолярных ходов и мешочков, несущих на

себе альвеолы, где происходит газообмен между газовой смесью и кровью

организма, называют дыхательной зоной.

Негазообменные

функции легких

1. Депо крови.

Сосуды малого круга кровообращения обладают способностью уменьшать свое

сопротивление. В нормальных условиях некоторые легочные капилляры закрыты (либо

они открыты, но кровотока в них нет). При повышении давления по ним начинает

течь кровь, что снижает общее сосудистое сопротивление. Такой механизм

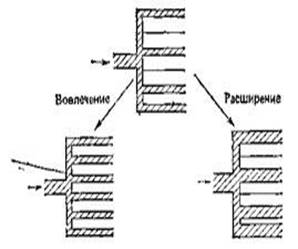

называется вовлечением. Причины

отсутствия перфузии (лат. perfusio

обливание, вливание) некоторых легочных сосудов пока не выяснены.

При более высоком внутрисосудистом давлении происходит

увеличение просвета, или расширение,

отдельных капиллярных сегментов.

Рис. 28. Вовлечение и расширение сосудов

легких

Благодаря этим механизмам объем крови в них увеличивается

при относительно небольшом повышении давления в легочных артериях или венах.

Это может происходить, например, когда человек принимает после вертикального

положения горизонтальное и кровь перемещается от нижних конечностей в легкие.

2. Фильтрация крови. В легких задерживаются и удаляются

из кровообращения мелкие тромбы, которые в противном случае могли бы попасть в

сосуды мозга или других жизненно-важных органов.

3. Метаболическая функция. Образование фосфолипидов, например,

дипальмитилфосфатидилхолина, входящего в состав сурфактанта.

Важную роль легкие играют и в синтезе белков, т.к.

структурная основа легких образована коллагеном и эластином. Известно, что при

патологии в легких из лейкоцитов или макрофагов выбрасываются протеазы,

вызывающие распад белков, в результате чего возникает эмфизема (патологическое

состояние легочной ткани, характеризующееся повышением содержания в ней

воздуха).

Большое значение имеет также обмен углеводов, особенно

выработка мукополисахаридов, входящих в состав бронхиальной слизи.

4. Участие в обмене биологически

активных веществ. В

легких одни вещества активируются, другие, наоборот, инактивируются.

Единственное известное нам вещество, активируемое в легочных

сосудах – ангиотензин I – полипептид, который превращается здесь в мощный

сосудосужающий агент – ангиотензин II, примерно в 50 раз более активный, чем его предшественник.

Многие вазоактивные вещества полностью или частично теряют активность при

прохождении через сосуды легких. Так, брадикинин может инактивироваться здесь

на 80%.

Легкие служат главным местом инактивации серотонина путем

захвата и запасания. В легких серотонин может частично поступать в кровяные

пластинки или накапливаться каким-либо другим способом.

В легких находятся также многие ферменты, накапливающие

простагландины и частично (до 30%) захватывается норадреналин.

Ряд вазоактивных веществ синтезируется или запасается в

легких в нормальных условиях и может высвобождаться в кровь при патологии. Так,

при анафилаксии (тяжелейшая форма

аллергической реакции, которая представляет большую опасность для жизни) или приступе бронхиальной астмы в

нее поступает гистамин, брадикинин, простагландины.

5. Легкие играют определенную роль в свертывании крови в нормальных и патологических условиях. В них

присутствует большое количество тучных клеток, содержащих гепарин, поэтому

кровь, вытекающая из легких, обладает меньшей свертываемостью.

6. Защитная функция – легкие могут вырабатывать особые

иммуноглобулины (Ig A),

которые выделяются в бронхиальную слизь и участвуют в борьбе с инфекцией.

7. Терморегуляционная функция – в легких вырабатывается большое

количество тепла.

8.

Участие в водном обмене – с

поверхности легких испаряется 300-350 мл воды в сутки.

9.

Участие в поддержании рН –

легкие выводят летучие кислоты.

ЧЕГО ДОСТИГЛИ «ЛЮДИ-КРОЛИКИ»?

Легенды о тибетцах имеют широкое хождение

в народе в разных интерпретациях. Николай Рерих в описании своего путешествия

по Тибету их, правда, опроверг, но известны и другие мнения. В частности,

француженка Александра Давид-Неэль описывает, казалось бы, невероятные случаи

поведения тибетцев на морозе. В практике так называемого туммо, способности

согреваться без одежды, они, раздетые, на морозе высушивали на голом теле не

менее трех мокрых простыней.

Предельная холодоустойчивость среди людей разных

национальностей изучалась эсэсовскими врачами в концлагере Дахау, где наиболее

выносливыми показали себя славянские военнопленные. Эксперименты по

экстремальной холодоустойчивости проводились позднее в СССР. Добровольными

подопытными стали альпинисты со стажем, которые назвали себя «людьми-кроликами».

Практически обнаженными они находились в течение часа при температуре - 60 °С в

разреженном воздухе, характерном для высоты 7500 м над уровнем моря, обдуваемые

воздушным потоком. При такой температуре волосы у участников эксперимента в

прямом смысле вставали дыбом. Позднее эта же группа участников эксперимента

поднялась на Эльбрус, испытав резервные возможности своего организма в условиях

природного холода.

Перед учеными встала задача выяснить, каким образом

человеческий организм способен обогревать себя на открытом морозе. Были учтены

возможности выработки тепловой энергии при сокращении мышц, работе кишечника,

сжигании бурой жировой ткани в теле человека и при работе печени, которая также

вырабатывает тепло. Но в общей сумме доля вырабатываемого тепла благодаря этим

частям тела человека не превышала нескольких процентов, которых было явно

недостаточно для обогрева тела на шестидесятиградусном морозе.

Внимание питерского биолога Р. С. Минвалеева, который

задался целью найти физиологическое объяснение практики туммо, привлекла

работа биофизика Карла Тринчера «Теплообразовательная функция и щелочность

реакции легочной ткани», в которой ученый фактически открыл участие в

дополнительной теплопродукции легких. Открытый 100 лет назад факт, что при

прохождении крови через легкие, то есть через малый круг кровообращения, из

нее извлекаются жиры, Тринчер дополнил доказательством прямого неферментативного

окисления жиров в легочных альвеолах. Именно окисление жиров крови внутри

альвеолярного пузырька до углекислого газа и воды, выделяемых с выдыхаемым

воздухом как конечные продукты, и производит необходимое для спасения тела в

экстремальных условиях тепло. В условиях жары легкие охлаждают кровь, а в

условиях холода, наоборот, согревают ее как главный теплообменник. Это явление

называется внутрилегочным термогенезом.

Дело в том, что в легочном пузырьке нет физико-химического

ограничения предельно допустимой температуры внутриклеточных окислений по

причине эффективного отвода тепла по малому кругу кровообращения. Этим

объясняется феномен хождения по углям без повреждения тканей, когда

ненарушенный кровоток в стопе отводит тепло от раскаленных углей. При большом

морозе нагретая в легких кровь подается для немедленного обогрева тела,

поэтому практикующие туммо тибетцы и русские альпинисты-экспериментаторы

оставались с неповрежденными конечностями.

Эта недыхательная способность легких позволяет

свободно дышать на большом морозе. Морозный воздух согревается вместе с кровью

за счет внутрилегочных окислений жиров, выделяющих углекислый газ, тепло и

воду, которые можно наблюдать в виде пара при дыхании на морозе.

Следующим шагом Тринчера стало то, что он обнаружил условия, при

которых запускается внутри легочный термогенез.

Эти условия связаны с понижением содержания кислорода, что и порождается

спазмом периферических сосудов, который является сосудодвигательной частью

адаптации к холоду. Тот же гипоксемический сигнал запускается во время

физической работы, когда мышцы активно потребляют кислород из крови. Так, человек,

который колет дрова на холоде, нередко раздевается, сбрасывая с себя чуть ли

не всю одежду, ему становится очень жарко за счет этого вырабатываемого легкими

тепла, идущего на обогрев тела.

Развивая термодинамические идеи К. С. Тринчера, группа

российских ученых-экспериментаторов решила повторить тибетскую практику

высушивания простынь на морозе на себе. Физиолог Артем Демин собрал индийские

и тибетские тексты, посвященные туммо, а востоковед и биофизик Алексей Васильев

их перевел, предоставив возможность участникам нового эксперимента освоить

набор физических и дыхательных упражнений, необходимых для значительного

увеличения собственной теплопродукции. 31 января 2007 года в Токсово под

Санкт-Петербургом Р. С. Минвалеев и математик А. И. Иванов при температуре -20

°С высушили на себе мокрые простыни, повторив тибетские испытания на

холодоустойчивость, описанные Александрой Давид-Неэль.

Эти же ученые повторили практику туммо во время

экспедиций на Эльбрус и в Гималаи, состоявшихся в июле 2007 года и мае 2008

года. Снижение уровня атерогенных жиров и холестерина, а также резкое

уменьшение содержания в крови стрессового гормона кортизола у всех испытуемых

при подъеме на высоту показало, что практика туммо на морозе в горах не

включает механизмы стрессовой адаптации.

Суммировав результаты исследований в статье, опубликованной

в декабрьском номере журнала «Химия и жизнь» за 2008 год, Р. С. Минвалеев

пришел к выводу, что за практикой туммо не скрывается ничего

сверхъестественного. Этот метод противостояния холоду выработан за многие

столетия и вполне может быть адаптирован к жизни в социуме, например для

повышения холодоустойчивости у лиц, работающих на морозе. Он также может быть

использован для лечения таких заболеваний, как атеросклероз и туберкулез.