II.

Свойства сердечной мышцы.

Cердечная мышца обладает следующими

свойствами:

1) Автоматией

– способностью ритмически возбуждаться и сокращаться под влиянием импульсов,

возникающих в нем самом сердце;

2) Возбудимостью

– способностью сердца приходить в состояние возбуждения и генерировать ПД под

действием раздражителя;

3) Проводимостью

– способностью проводить возбуждение;

4) Сократимостью

– способностью изменять свою форму и величину под действием раздражителя, а

также растягивающей силы или крови.

Автоматия.

Способность сердца ритмически сокращаться можно наблюдать, если поместить

изолированное сердце лягушки в раствор Рингера.

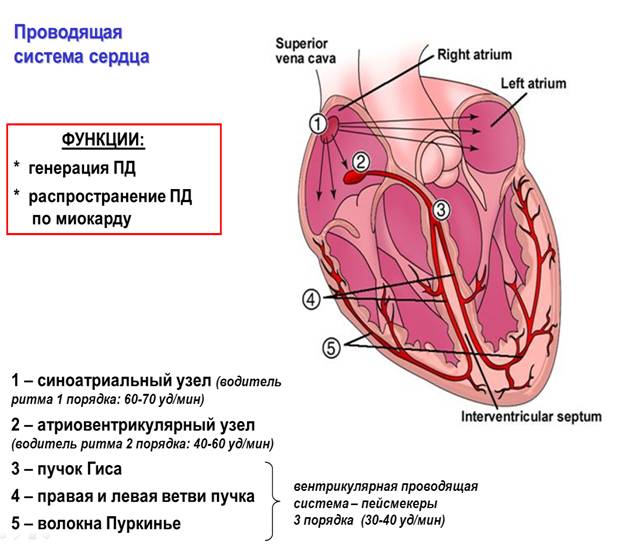

Субстратом автоматии в

сердце является специфическая мышечная ткань, или проводящая система сердца

(рис. 13), с содержащимися в ней клетками, способными к самовозбуждению –

пейсмекерами.

В нормальных условиях

водителем ритма, или пейсмекером, является синоатриальный

узел, частота разрядов в котором составляет 60-70 имп/мин.

Атриовентрикулярный

узел – это водитель ритма второго порядка с частотой

40-60 имп/мин. Он берет на себя роль водителя ритма, если по каким-либо

причинам возбуждение от синоатриального узла не может перейти на предсердия, при атриовентрикулярной

блокаде или нарушении проводящей системы желудочков. Если поражены все основные

водители ритма, то импульсы с частотой 30-40 имп/мин, могут возникать в пучке Гиса и очень редкие

импульсы (20 имп/с) – в волокнах

Пуркинье.

Рис.

13.

Проводящая система сердца

Следовательно,

существует градиент автоматии сердца,

согласно которому степень автоматии

тем выше, чем ближе расположен данный участок проводящей системы к

синоатриальному узлу. Наличие градиента автоматии можно доказать в

опыте с накладыванием лигатур между различными отделами сердца лягушки (по

Станиусу) (рис. 14).

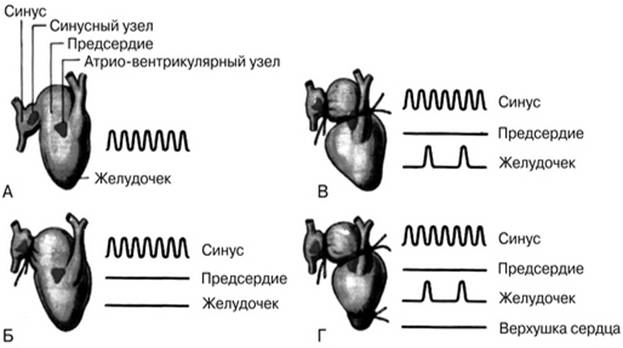

Рис.

14.

Лигатуры Станиуса: А – работа сердца

без лигатур; Б – лигатура отделяет синусный узел, предсердия и желудочки не

сокращаются; В – вторая лигатура, желудочки сокращаются медленно; Г – третья

лигатура, верхушка сердца не сокращается, в ней нет атипической ткани

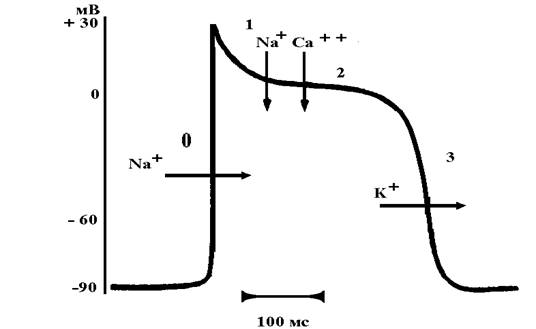

ПД кардиомиоцитов

начинается с фазы быстрой деполяризации, обусловленной коротким значительным

повышением проницаемости для Na+,

который лавинообразно устремляется в клетку. Фаза быстрой деполяризации очень

короткая и составляет всего 1-2 мс. Начальный вход Na+

быстро инактивируется, однако деполяризация мембраны продолжается за счет

активации медленных кальциевых каналов, а вход Са2+ приводит к

развитию фазы плато ПД – то

специфическая особенность клеток миокарда (рис. 15). В этот период

быстрые натриевые каналы инактивируются. Одновременно происходит активация

калиевых каналов, и выходящие из клетки ионы К+ создают фазу быстрой

реполяризации мембраны.

Рис. 15. Потенциал действия (ПД)

сократительных кардиомиоцитов: 0 – фаза

деполяризации и инверсии; 1 – быстрая начальная реполяризация; 2– медленная

реполяризация (плато); 3 – конечная быстрая реполяризация.

Калий-натриевый насос,

создающий ПП миокардиоцита, может быть инактивирован под действием сердечных

гликозидов (препараты наперстянки, строфантина), которые приводит также к

повышению внутриклеточной концентрации Na+,

снижению интенсивности обмена внутриклеточного Са2+ на внеклеточный Na+,

накоплению Са2+ в клетке. В результате сократимость миокарда

возрастает. Ее можно увеличить и за счет повышения внеклеточной концентрации Са2+,

а также с помощью веществ (адреналин, норадреналин), увеличивающих вход Са2+

во время ПД.

Если удалить Са2+

из внешней среды или заблокировать его с помощью таких веществ – антагонистов

кальция, как верапамид, нифедипин и др., то сократимость сердца уменьшится.

Рис.

16. Особенности

возникновения ПД в сердечной мышце

Таким образом, в основе

длительного потенциала действия и фазы плато кардиомиоцитов лежат два главных

различия в свойствах мембраны волокон сердечной и скелетной мышц.

1. ПД скелетной мышцы

вызван активацией, так называемых быстрых натриевых каналов, по которым

огромное количество ионов натрия входи из внеклеточной жидкости внутрь

мышечного волокна. Эти каналы называются быстрыми, так как они остаются

открытыми лишь несколько тысячных долей секунды, а потом мгновенно закрываются.

С этого момента развивается реполяризация, и в следующую тысячную долю секунды

ПД завершается.

ПД сердечной мышцы

вызван активацией двух типов ионных каналов: быстрых натриевых, как в скелетных

мышцах и медленных кальциевых. Второй тип каналов отличаются тем, что они

медленно открываются и долго остаются открытыми. (в течение нескольких сотых

долей секунды).

2. Сразу после начала

ПД проницаемость мембраны кардиомиоцитов для ионов калия уменьшается примерно в

5 раз (такое явление в волокнах скелетных мышц отсутствует). Уменьшение калиевой

проницаемости, возможно, происходит за счет избыточного притока в клетку ионов

кальция через кальциевые каналы.

Скорость проведения ПД

по мышечным волокнам, как предсердий, так и желудочков составляет 0,3-0,5 м/сек

(что в 250 раз меньше скорости проведения в толстых нервных волокнах и в 10 раз

меньше скорости проведения в скелетных мышцах).

Важнейшими особенностями возбудимости

сердечной мышцы являются:

1.наличие автоматии

2.длительное протекание

одиночной волны возбуждения

3. длительный период

абсолютной рефрактерности. Сердечная мышца, как и все возбудимые ткани,

невосприимчива к действию повторных стимулов, поступающих к ней во время

потенциала действия (т.е. обладает рефрактерностью). В норме рефрактерный

период продолжается 0,25-0,30 сек и почти полностью совпадает с длительностью

фазы плато ПД.

За ним следует относительный рефрактерный

период продолжительностью около 0,05 сек.

Во время относительной рефрактерности

миокард может возбуждаться, но только под действием очень сильного

раздражителя. Это приводит к развитию раннего внеочередного сокращения

(экстрасистола).

Рис. 17. Экстрасистола

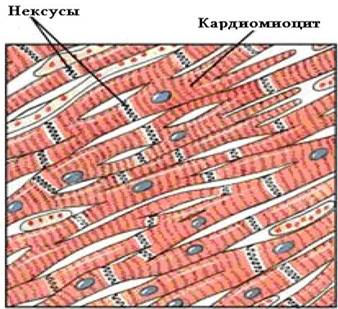

Проводимость сердечной

мышцы отличается от проводимости скелетной тем, что в сердце возбуждение может

передаваться с одного миокардиального волокна на другое. Возникнув в одном

участке, возбуждение может распространяться по всей мышце.

Сократимость

сердечной мышцы отличается от сократимости скелетной мышцы по ряду показателей:

1.

Целостная сердечная мышца подчиняется

закону «все или ничего», т.е. при действии раздражителя пороговой силы миокард

отвечает максимальным сокращением.

2.

У сердечной мышцы длительность сокращения

больше, чем у скелетной.

3.

Сердечная мышца не способна к суммации,

поэтому не может сокращаться тетанически.

4.

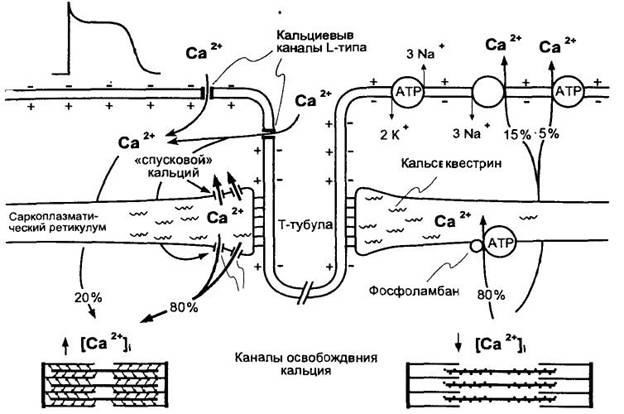

Механизм запуска сокращения

кардиомиоцита отличается тем, что поступление кальция в саркоплазму происходит

не только из саркоплазматического ретикулума, но и из межклеточной жидкости

(до 30%).