СЕТИ,

СВЯЗИ. КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

·

Вычислительная

и телекоммуникационная технологии история возникновения

·

Связь

компьютера с периферийными устройствами

Компьютерные сети появились

сравнительно недавно, в конце 60-х годов. Естественно, что компьютерные сети

унаследовали много полезных свойств от других, более старых и распространенных

телекоммуникационных сетей, а именно телефонных.

Вычислительная и

телекоммуникационная технологии история возникновения

Компьютерные сети, называемые также сетями передачи данных, валяются логическим результатом эволюции двух важнейших научно технических отраслей современной цивилизации — компьютерных и телекоммуникационных технологий.

С одной

стороны, сети представляют собой

частный случай распределенных вычислительных систем, в которых группа

компьютеров согласованно выполняет набор взаимосвязанных задач, обмениваясь

данными в автоматическом режиме.

Распределенными

вычислительными системами

называются системы, имеющие несколько центров обработки информации.

Поскольку основным признаком распределенной

вычислительной системы является наличие нескольких центров

обработки данных, то наряду с компьютерными сетями к распределенным системам

относятся также мультипроцессорные компьютеры и

многомашинные вычислительные комплексы.

В мультипроцессорных

компьютерах имеется несколько процессоров, каждый из которых

может относительно независимо от остальных выполнять свою программу.

Многомашинная

система - это вычислительный

комплекс, включающий в себя несколько компьютеров (каждый из которых работает под

управлением собственной операционной системы), а также программные и аппаратные

средства связи компьютеров, которые обеспечивают работу всех компьютеров

комплекса как единого целого.

В вычислительных сетях автономность

обрабатывающих блоков проявляется в наибольшей степени - основными элементами

сети являются стандартные компьютеры, не имеющие ни общих блоков памяти, ни

общих периферийных устройств. Связь между компьютерами осуществляется с помощью

специальных периферийных устройств - сетевых адаптеров, соединенных

относительно протяженными каналами связи.

С другой

стороны, компьютерные сети могут

рассматриваться как средство передачи информации на большие расстояния, для

чего в них применяются методы кодирования и мультиплексирования данных,

получившие развитие в различных телекоммуникационных системах - телефония,

радио- и теле- вещание.

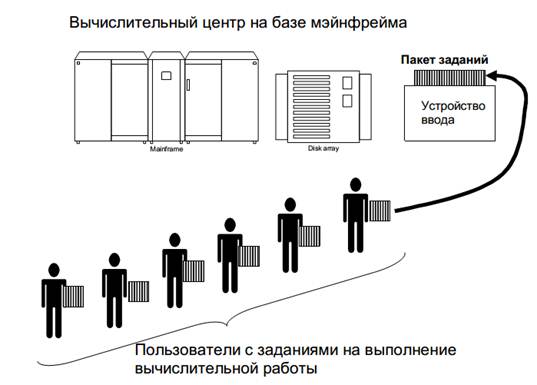

Системы пакетной обработки, как правило, строились на базе мэйнфрейма - мощного и надежного компьютера

универсального назначения.

Пользователи подготавливали

перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в

вычислительный центр (рис. 1). Операторы вводили эти карты в компьютер, а

распечатанные результаты пользователи получали обычно только на следующий день.

Таким образом, одна неверно набитая карта означала как минимум суточную

задержку. Конечно, для пользователей интерактивный режим работы,

при котором можно с терминала оперативно руководить процессом обработки своих

данных, был бы удобней. Но интересами пользователей на первых этапах развития

вычислительных систем в значительной степени пренебрегали.

Во главу угла ставилась эффективность работы самого дорогого устройства

вычислительной машины — процессора, даже в ущерб эффективности работы

использующих его специалистов.

Рисунок 1 Централизованная система на базе мэйнфрейма

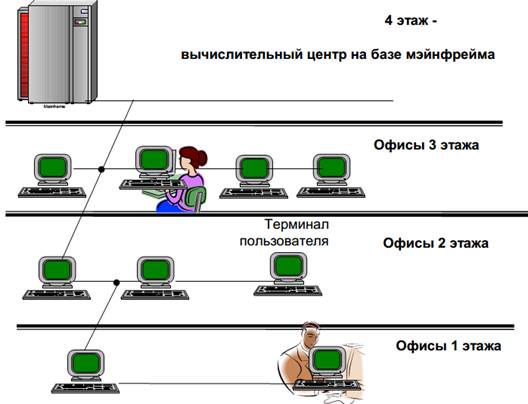

Многотерминальные

системы — прообраз сети

По мере удешевления

процессоров в начале 60-х годов появились новые способы организации

вычислительного процесса, которые позволили учесть интересы пользователей.

Начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени

(рис. 2).

Терминал - устройство, соединенное с компьютером посредством

линий связи и выполняющее определенные ограниченные действия.

В таких системах каждый пользователь получал собственный терминал, с помощью которого он мог вести диалог с компьютером. Количество одновременно работающих с компьютером пользователей зависело от его мощности так, чтобы время реакции вычислительной системы было достаточно мало, и пользователю была не слишком заметна параллельная работа с компьютером других пользователей.

Рисунок 2 Многотерминальная система — прообраз вычислительной сети

Потребность в соединении

компьютеров, находящихся на большом расстоянии друг от друга, к этому времени

вполне назрела. Началось все с решения более простой задачи — доступа к

компьютеру с терминалов, удаленных от него на многие сотни, а то и тысячи

километров. Терминалы соединялись с компьютерами через телефонные сети с

помощью модемов. Такие сети позволяли многочисленным пользователям получать

удаленный доступ к разделяемым ресурсам нескольких мощных компьютеров класса суперЭВМ. Затем появились системы, в которых наряду с

удаленными соединениями типа терминал - компьютер

были реализованы и удаленные связи типа компьютер-компьютер.

Компьютеры

получили возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что,

собственно, и является базовым признаком любой вычислительной сети. На основе подобного механизма в первых сетях были

реализованы службы обмена файлами, синхронизации баз данных, электронной почты

и другие, ставшие теперь традиционными сетевые службы.

Итак, хронологически первыми

появились глобальные сети (Wide Area Networks, WAN), то есть сети, объединяющие территориально

рассредоточенные компьютеры, возможно находящихся в различных городах и странах

Глобальные компьютерные сети

очень многое унаследовали от других, гораздо более старых и распространенных

сетей — телефонных. Главное технологическое новшество, которое

привнесли с собой первые глобальные компьютерные сети, состояло в отказе от

принципа коммутации каналов, на протяжении многих десятков лет

успешно использовавшегося в телефонных сетях.

Коммутация каналов

подразумевает образование непрерывного составного физического канала из

последовательно соединенных отдельных канальных участков для прямой передачи

данных между узлами.

Натурные эксперименты и

математическое моделирование показали, что пульсирующий и в значительной

степени не чувствительный к задержкам компьютерный трафик гораздо эффективней

передастся сетями, работающими по принципу коммутации пакетов,

когда данные разделяются на небольшие порции — пакеты, которые самостоятельно

перемещаются по сети благодаря наличию адреса конечного узла в заголовке

пакета.

Пакет - блок данных стандартного формата. Формат

пакета - заголовок, данные.

Так как прокладка

высококачественных линий связи на большие расстояния обходится очень дорого, то

в первых глобальных сетях часто использовались уже существующие каналы связи,

изначально предназначенные совсем для других целей. Например, в течение многих

лет глобальные сети строились на основе телефонных каналов тональной

частоты, способных в каждый момент времени вести передачу только

одного разговора в аналоговой форме.

В 1969

году Министерство обороны США инициировало работы по объединению в единую сеть

суперкомпьютеров обороны и научно-исследовательских центров. Эта сеть,

получившая название ARPANET, стала отправной точкой

для создания первой и самой известной ныне глобальной сети - Internet

Сеть ARPANET объединяла компьютеры разных

типов, работавшие под управлением различных ОС с дополнительными модулями,

реализующими коммуникационные протоколы, общие для всех компьютеров сети. ОС

этих компьютеров стали предшественниками первых сетевых операционных систем.

Истинно сетевые

ОС в отличие от многотерминальных ОС позволили

не только рассредоточить пользователей, но и организовать распределенные

хранение и обработку данных между несколькими компьютерами, связанными

электрическими связями. Любая сетевая операционная система, с одной стороны,

выполняет все функции локальной операционной системы, а с другой стороны,

обладает некоторыми дополнительными средствами, позволяющими ей

взаимодействовать через сеть с операционными системами других компьютеров.

Программные модули, реализующие сетевые функции, появлялись в операционных

системах постепенно, по мере развития сетевых технологий, аппаратной базы

компьютеров и возникновения новых задач, требующих сетевой обработки.

Важное событие, повлиявшее

на эволюцию компьютерных сетей, произошло в начале 70-х годов. В результате

технологического прорыва в области производства компьютерных компонентов

появились большие интегральные схемы (БИС). Их сравнительно

невысокая стоимость и хорошие функциональные возможности привели к созданию

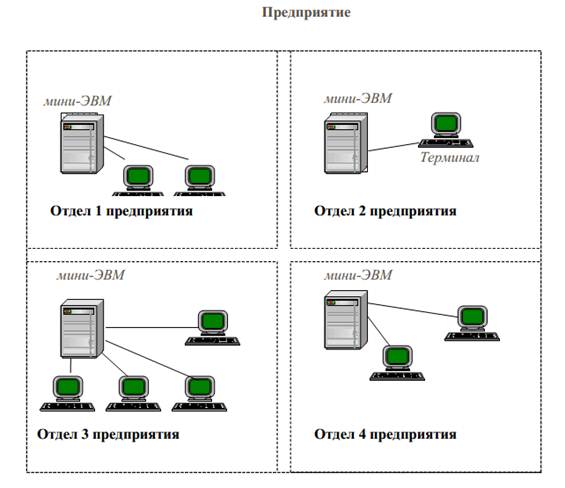

мини-компьютеров, которые стали реальными конкурентами мэйнфреймов.

Эмпирический закон Гроша перестал соответствовать действительности, так как

десяток мини-компьютеров, имея ту же стоимость, что и мэйнфрейм,

решали некоторые задачи (как правило, хорошо распараллеливаемые) быстрее.

Даже небольшие подразделения предприятий получили возможность иметь собственные компьютеры. Мини-компьютеры решали задачи управления технологическим оборудованием, складом и другие задачи уровня отдела предприятия. Таким образом, появилась концепция распределения компьютерных ресурсов по всему предприятию. Однако при этом все компьютеры одной организации по-прежнему продолжали работать автономно (рис. 3).

Рисунок 3 Автономное использование нескольких мини-компьютеров на одном

предприятии

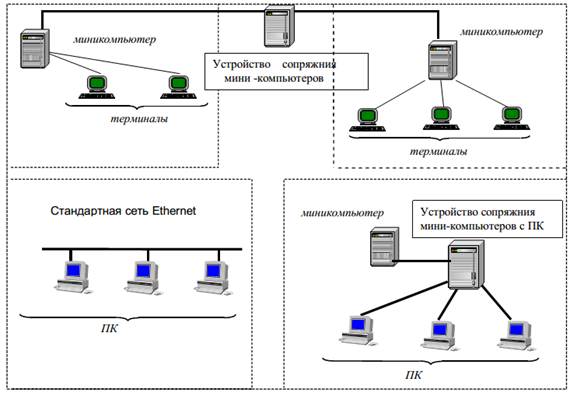

Шло время, и потребности

пользователей вычислительной техники росли. Их уже не удовлетворяла

изолированная работа на собственном компьютере, им хотелось в автоматическом

режиме обмениваться компьютерными данными с пользователями других

подразделений. Ответом на эту потребность стало появление первых локальных

вычислительных сетей (рис. 4).

Локальные сети

(Local Area Network, LAN) -

объединение компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории, обычно в

радиусе не более 1-2 км, хотя в отдельных случаях локальная сеть может иметь и

более протяженные размеры, например, несколько десятков километров. В общем

случае локальная сеть представляет собой коммуникационную систему,

принадлежащую одной организации.

На первых пирах для

соединения компьютеров друг с другом использовались нестандартные сетевые

технологии.

Сетевая

технология - это согласованный

набор программных и аппаратных средств (например, драйверов, сетевых адаптеров,

кабелей и разъемов) и механизмов передачи данных по линиям связи, достаточный

для построения вычислительной сети.

Разнообразные устройства

сопряжения, использующие собственные способы представления данных на линиях

связи, свои типы кабелей и т. п., могли соединять только те конкретные модели

компьютеров, для которых были разработаны, например, мини- компьютеры PDP-11 с мэйнфреймом IBM 360.

В середине 80-х годов

положение дел в локальных сетях кардинально изменилось. Утвердились стандартные

сетевые технологии объединения компьютеров в сеть - Ethernet, ArcNet, Token Ring, Token Bus, несколько позже - FDDI.

Рисунок 4 Различные типы связей в первых локальных сетях

Мощным стимулом для их

появления послужили персональные компьютеры. Эти массовые

продукты стали идеальными элементами для построения сетей - с одной стороны,

они были достаточно мощными, чтобы обеспечивать работу сетевого программного

обеспечения, а с другой — явно нуждались в объединении своей вычислительной

мощности для решения сложных задач, а также разделения дорогих периферийных

устройств и дисковых массивов. Поэтому персональные компьютеры стали

преобладать в локальных сетях, причем не только в качестве клиентских

компьютеров, но и в качестве центров хранения и обработки данных, то есть

сетевых серверов, потеснив с этих привычных ролей мини-компьютеры и мэйнфреймы.

Все стандартные технологии

локальных сетей опирались на тот же принцип коммутации, который был с успехом

опробован и доказал свои преимущества при передаче трафика данных в глобальных

компьютерных сетях, — принцип коммутации пакетов.

Стандартные сетевые

технологии значительно упростили процесс построения локальной сети. Для

создания сети достаточно было приобрести стандартный кабель, сетевые адаптеры

соответствующего стандарта, например Ethernet, вставить адаптеры в компьютеры, присоединить их к

кабелю стандартными разъемами.

Последствием и одновременно

движущей силой прогресса локальных сетей стало появление огромного числа

непрофессиональных пользователей, освобожденных от необходимости изучать

специальные (и достаточно сложные) команды для сетевой работы.

Хронологическую

последовательность важнейших событий, ставших историческими вехами на пути

появления первых компьютерных сетей, иллюстрирует табл. 1.1.

|

Этап |

Время |

|

Первые глобальные связи компьютеров, первые

эксперименты с пакетными сетями |

Конец

60-х |

|

Начало передач по телефонным сетям голоса в цифровой

форме |

Конец

60-х |

|

Появление больших интегральных схем. первые мини-компьютеры. Первые

нестандартные локальные сети |

Начало

70-х |

|

Стандартизация

технологии Х.25 |

1974 |

|

Появление персональных компьютеров, создание

Интернета в современном виде, установка на всех узлах стека TCP/IP |

Начало

80-х |

|

Появление стандартных технологий локальных сетей (Ethernet -

1984 г.. Token Ring -

1985 г., FDDI -1989 г) |

Середина

80-х |

|

Начало коммерческого использования Интернета |

Конец

80-х |

|

Изобретение

Web |

1991 |

Сближение

локальных и глобальных сетей

В конце 80-х голов отличия межлу локальными и глобальными сетями проявлялись весьма

отчетливо.

•

Протяженность

и качество линий связи. Локальные

компьютерные сети по определению отличаются от глобальных сетей небольшими

расстояниями между узлами сети. Это в принципе делает возможным использование в

локальных сетях более качественных линий связи.

•

Сложность

методов передачи данных. В

условиях низкой надежности физических каналов в глобальных сетях требуются

более сложные, чем в локальных сетях, методы передачи данных и соответствующее

оборудование.

•

Скорость

обмена данными в

локальных сетях (10,16 и 100

Мбит/с) в то время была существенно выше, чем в глобальных (от 2,4 Кбит/с до 2

Мбит/с).

•

Разнообразие

услуг. Высокие

скорости обмена данными позволили предоставлять в локальных сетях широкий

спектр услуг — это, прежде всего, разнообразные механизмы использования файлов,

хранящихся на дисках других компьютеров сети, совместное использование

устройств печати, модемов, факсов, доступ к единой базе данных, электронная

почта и др. В то же время глобальные сети в основном ограничивались почтовыми и

файловыми услугами в их простейшем (не самом удобном для пользователя) виде.

Постепенно различия между

локальными и глобальными типами сетевых технологий стали сглаживаться.

Изолированные ранее локальные сети начали объединять друг с другом, при этом в

качестве связующей среды использовались глобальные сети. Тесная интеграция

локальных и глобальных сетей привела к значительному взаимопроникновению

соответствующих технологий.

Конвергенция компьютерных и

телекоммуникационных сетей

С каждым годом усиливается

тенденция сближения компьютерных и телекоммуникационных сетей разных видов.

Предпринимаются попытки создания универсальной, так называемой мультисервисной сети, способной предоставлять

услуги как компьютерных, так и телекоммуникационных сетей.

К

телекоммуникационным сетям относятся телефонные сети, радиосети и телевизионные

сети. Главное, что объединяет их с

компьютерными сетями, — то, что в качестве ресурса, предоставляемого клиентам,

выступает информация. Однако эти сети, как правило, представляют

информацию в разном виде. Так, изначально компьютерные сети разрабатывались для

передачи алфавитно-цифровой информации, которую часто называют просто данными,

в результате у компьютерных сетей имеется и другое название — сети передачи

данных, в то время как телефонные сети и радиосети были созданы

для передачи только голосовой информации, а телевизионные сети передают и

голос, и изображение.

Несмотря на это,

конвергенция телекоммуникационных и компьютерных сетей идет по нескольким

направлениям.

Прежде всего, наблюдается

сближение видов услуг, предоставляемых клиентам. Первая и не

очень успешная попытка создания мультисервисной сети,

способной оказывать различные услуги, в том числе услуги телефонии и передачи

данных, привела к появлению технологии цифровых сетей с интегрированным

обслуживанием (Integrated Services Digital Network, ISDN). Однако на практике ISDN предоставляет сегодня в основном телефонные услуги.

Сегодня на роль глобальной мультисервисной сети

нового поколения, претендует Интернет. Наибольшую

привлекательность сейчас представляют собой новые виды комбинированных услуг, в

которых сочетаются несколько традиционных услуг, например, услуга

универсальной службы сообщений, объединяющей

электронную почту, телефонию, факсимильную службу и пейджинговую связь.

Наибольших успехов на практическом поприще достигла IP-телефония, услугами которой

прямо или косвенно сегодня пользуются миллионы людей. Однако для того, чтобы

стать мультисервисной сетью, Интернету еще предстоит

пройти большой путь.

Технологическое

сближение сетей происходит сегодня

на основе цифровой передачи информации различного типа, метода коммутации

пакетов и программирования услуг. Телефония уже давно сделала ряд шагов

навстречу компьютерным сетям, прежде всего, за счет представления голоса в

цифровой форме, что делает принципиально возможным передачу телефонного и

компьютерного трафика по одним и тем же цифровым каналам (телевидение также

может сегодня передавать изображение в цифровой форме). Телефонные сети широко

используют комбинацию методов коммутации каналов и пакетов. Так, для передачи

служебных сообщений (называемых сообщениями сигнализации)

применяются протоколы коммутации пакетов, аналогичные протоколам компьютерных

сетей, а для передачи собственно голоса между абонентами коммутируется

традиционный составной канал.

Дополнительные услуги

телефонных сетей, такие как переадресация вызова, конференц-

связь, телеголосование и другие, могут создаваться с помощью, так называемой интеллектуальной

сети (Intelligent Network, IN), по своей сути являющейся компьютерной сетью с

серверами, на которых программируется логика услуг.

Сегодня пакетные методы

коммутации постепенно теснят традиционные для телефонных сетей методы

коммутации каналов даже при передаче голоса. У этой тенденции есть достаточно

очевидная причина — на основе метода коммутации пакетов можно более эффективно

использовать пропускную способность каналов связи и коммутационного

оборудования. Например, паузы в телефонном разговоре могут составлять до 40 %

общего времени соединения, однако только пакетная коммутация позволяет

«вырезать» паузы и использовать высвободившуюся пропускную способность канала

для передачи трафика других абонентов. Другой веской причиной перехода к

коммутации пакетов является популярность Интернета — сети, построенной на

основе данной технологии.

Использование коммутации

пакетов для одновременной передачи через пакетные сети разнородного трафика —

голоса, видео и текста — сделало актуальным разработку новых методов

обеспечения требуемого качества обслуживания (Quality of Service, QoS). Методы QoS призваны минимизировать уровень задержек для

чувствительного к ним трафика, например голосового, и одновременно

гарантировать среднюю скорость и динамичную передачу пульсаций для трафика

данных.

Однако неверно было бы

говорить, что методы коммутации каналов морально устарели и у

них нет будущего. На новом витке спирали развития они находят свое применение,

но уже в новых технологиях.

Компьютерные сети тоже

многое позаимствовали у телефонных и телевизионных сетей. В частности они берут

на вооружение методы обеспечения отказоустойчивости телефонных сетей, за счет

которых последние демонстрируют высокую степень надежности, так недостающую

порой Интернету и корпоративным сетям.

Сегодня становится все более

очевидным, что мультисервисная сеть нового поколения

не может быть создана в результате «победы» какой-нибудь одной технологии или

подхода. Ее может породить только процесс конвергенции, когда от каждой

технологии будет взято все самое лучшее и соединено в некоторый новый сплав,

который и даст требуемое качество для поддержки существующих и создания новых

услуг. Взамен термина мультисервисная сеть появился

новый термин — инфокоммуникацнонная сеть,

который прямо говорит о двух составляющих современной сети - информационной

(компьютерной) и телекоммуникационной.

Связь компьютера с

периферийными устройствами

Для организации связи между

компьютером и периферийным устройством (ПУ) в обоих этих устройствах

предусмотрены внешние физические интерфейсы.

Интерфейс - в широком смысле

- формально определенная логическая и физическая границы между

взаимодействующими независимыми объектами. Интерфейс задает параметры,

процедуры и характеристики взаимодействия объектов

Физический

интерфейс (называемый также

портом) - определяется набором электрических связей и

характеристиками сигналов.

Обычно он

представляет собой разъем с набором контактов, каждый из которых имеет

определенное назначение, например, это может быть группа контактов для передачи

данных, контакт синхронизации данных и т. п. Пара разъемов соединяется кабелем,

который состоит из набора проводов, каждый из которых соединяет соответствующие

контакты (рис. 5).

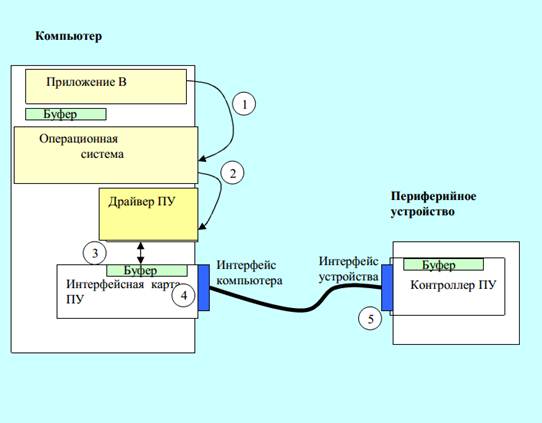

Рисунок 5 Взаимодействие компьютера с периферийным устройством. 1- запрос

приложения к ОС, 2 - вызов

драйвера, 3 - загрузка в буфер интерфейсной карты команды или данных, 4 -

побитная передача информации в линию связи, 5 - прием битов и размещение их в

буфере

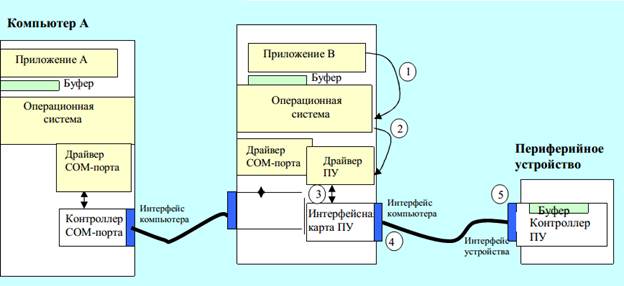

Механизмы взаимодействия

компьютеров в сети многое позаимствовали у схемы взаимодействия компьютера с

периферийными устройствами. В самом простом случае связь компьютеров может быть

реализована с помощью тех же самых средств, которые используются для связи

компьютера с периферией. Пусть для определенности связь между компьютерами

будет осуществляться через последовательный интерфейс — СОМ-порт. С каждой

стороны контроллер СОМ-порт работает под управлением драйвера СОМ-порта. Вместе они обеспечивают передачу по кабелю между

компьютерами одного байта информации.

В «настоящих» локальных сетях подобные функции передачи данных в линию связи выполняются сетевыми интерфейсными картами (Network Interface Card, NIC), называемыми также сетевыми адаптерами, и их драйверами.

Рисунок 6 Совместное использование периферийного устройства

Чтобы приложения могли

«понимать» получаемую друг от друга информацию, программисты, разрабатывавшие приложения А и В, должны строго оговорить форматы

сообщений, которыми будут обмениваться приложения, и их семантику. Тем

самым определяется протокол взаимодействия приложений.

Протокол — это набор информационных сообщений определенного

формата, которыми обмениваются два устройства или две программы, а также набор

правил, определяющих логику обмена этими сообщениями.

Потребность в доступе к

удаленным файлам может возникать у пользователей многих других приложений:

текстового редактора, графического редактора, системы управления базой данных

(СУБД). Очевидно, нерационально включать рассмотренные универсальные функции по

организации ввода-вывода в состав каждого приложения. Более эффективно решают

задачу пара специализированных программных модулей.

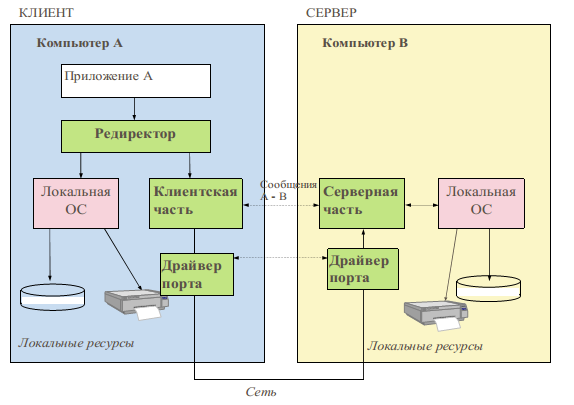

Клиент - системный

программный модуль, предназначенный для формирования сообщений-запросов к

удаленной машине от разных приложений, а затем приема результатов и передачи их

соответствующим приложениям.

Сервер - системный программный модуль, который постоянно ожидает прихода по сети запросов от клиентов и, приняв запрос, пытается его выполнить, возможно, с участием локальной ОС. Один сервер может выполнять запросы сразу нескольких клиентов (последовательно или одновременно)

Рисунок 7 Взаимодействие программных компонентов при связи двух компьютеров

Взаимодействие между

компьютерами сети происходит за счет передачи сообщений через сетевые адаптеры

и каналы связи. С помощью этих сообщений один компьютер обычно запрашивает

доступ к локальным ресурсам другого компьютера. Такими ресурсами могут быть как

данные, хранящиеся на диске, так и разнообразные периферийные устройства -

принтеры, плоттеры, факс-аппараты и т.д.

Несмотря на то, что мы

рассмотрели очень простую схему связи только двух компьютеров, функции

программ, обеспечивающих удаленный доступ к принтеру, во многом совпадают с

функциями сетевой операционной системы, работающей в сети с более сложными

аппаратными связями компьютеров.

К основным функциональным компонентам сетевой ОС относятся средства управления локальными ресурсами

и сетевые средства.

Сетевые средства можно разделить на три компоненты:

1.

Средства

предоставления локальных ресурсов и услуг в общее пользование - серверная часть

ОС.

2.

Средства запроса

доступа к удаленным ресурсам - клиентская часть ОС.

3.

Транспортные

средства ОС, которые с коммуникационной системой обеспечивают передачу

сообщений между компьютерами сети.

В связи с этим, локальные

сети можно подразделить в зависимости от используемой сетевой операционной

системы на:

•

Серверные

сети

•

Одноранговые

сети

•

Комбинированные

сети.

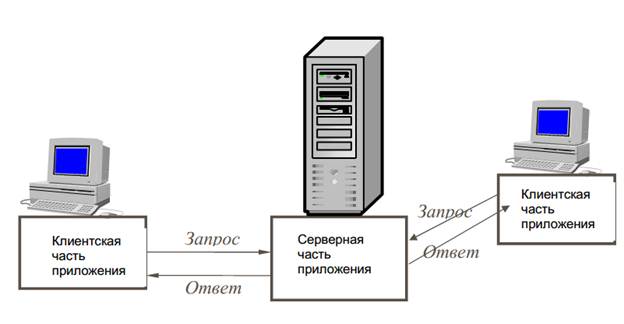

Термины «клиент» и «сервер»

используются для обозначения не только программных модулей, но и компьютеров,

подключенных к сети. Если компьютер преимущественно предоставляет свои ресурсы

другим компьютерам сети, то он называется сервером, а если он их

потребляет — клиентом. Иногда один и тот же компьютер может

одновременно играть роли и сервера, и клиента.

Предоставление пользователям

совместного доступа к определенному типу ресурсов, например к файлам, называют

также предоставлением сервиса.

Обычно сетевая операционная

система поддерживает несколько видов сетевых сервисов для своих пользователей —

файловый сервис, сервис печати, сервис электронной почты, сервис удаленного

доступа и т. п. Программы, реализующие сетевые сервисы, относятся к классу распределенных

программ.

Распределенная

программа - это программа, которая

состоит из нескольких взаимодействующих частей (в приведенном на рис8 примере - из двух), причем каждая часть, как

правило, выполняется на отдельном компьютере сети.

Рисунок 8 Взаимодействие частей распределенного приложения

Физическая передача данных по

линиям связи

Даже при рассмотрении

простейшей сети, состоящей всего из двух машин, можно выявить многие проблемы,

связанные с физической передачей сигналов по линиям связи.

В вычислительной технике для

представления данных используется двоичный код. Внутри

компьютера единицам и нулям данных соответствуют дискретные электрические

сигналы.

Представление

данных в виде электрических или оптических сигналов называется кодированием

Существуют различные способы

кодирования двоичных цифр, например потенциальный способ, при

котором единице соответствует один уровень напряжения, а нулю — другой, или

импульсный способ, когда для представления цифр используются

импульсы различной полярности, либо часть импульса - перепад (фронт).

Характеристики физических каналов

Существует большое

количество характеристик, связанных с передачей трафика через физические

каналы. С теми из них, которые будут необходимы нам уже в ближайшее время, мы

познакомимся сейчас.

•

Предложенная

нагрузка - это поток данных, поступающий

от пользователя на вход сети. Предложенную нагрузку можно характеризовать

скоростью поступления данных в сеть — в битах в секунду (или килобитах,

мегабитах и т. д.).

•

Скорость

передачи данных (information rate или throughput, оба английских термина используются равноправно) —

это фактическая скорость потока данных, прошедшего через

сеть. Эта скорость может быть меньше, чем скорость предложенной нагрузки, так

как данные в сети могут искажаться или теряться.

•

Емкость

канала связи (capacity), называемая также пропускной

способностью, представляет собой максимально

возможную скорость передачи информации по каналу.

Спецификой этой характеристики является то, что она

отражает не только параметры физической среды передачи, но

и особенности выбранного способа передачи

дискретной информации по этой среде.

Физические каналы связи

делятся на несколько типов в зависимости от того, могут они передавать

информацию в обоих направлениях или нет.

•

Дуплексный

канал обеспечивает одновременную

передачу информации в обоих направлениях. Дуплексный канал может состоять их

двух физических сред, каждая их которых используется для передачи информации

только в одном направлении. Возможен вариант, когда одна среда служит для

одновременной передачи встречных потоков, в этом случае применяют

дополнительные методы выделения каждого потока из суммарного сигнала.

•

Полудуплексный

канал также обеспечивает передачу

информации в обоих направлениях, но не одновременно, а по очереди. То есть в

течение определенного периода времени информация передается в одном

направлении. а в течении следующего периода — в

обратном.

•

Симплексный

канал позволяет передавать

информацию только в одном направлении. Часто дуплексный канал состоит из двух

симплексных каналов.

Объединяя в сеть несколько (больше двух) компьютеров,

необходимо решить, каким образом соединить их друг с другом, другими словами,

выбрать конфигурацию связей, или топологию.

Под топологией сети

понимается геометрическая фигура, вершинами которого

соответствуют конечные узлы сети (например, компьютеры) и коммуникационное

оборудование (например, маршрутизаторы), а ребрам - физические или

информационные связи между вершинами

Виды коммуникационного

оборудования, используемого в компьютерных сетях: повторители,

концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы.

Число возможных вариантов конфигураций резко возрастает при увеличении числа связываемых устройств.

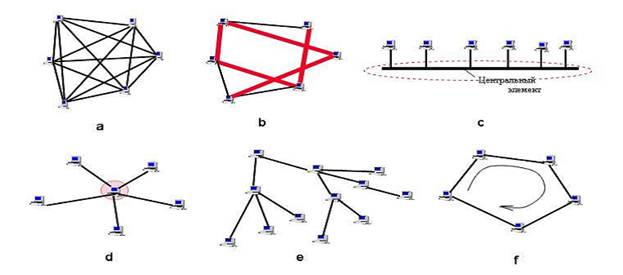

Рисунок 9 Типовые топологии сетей

Полносвязная топология (рис. 9. а)

соответствует сети, в которой каждый компьютер непосредственно связан со всеми

остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается

громоздким и неэффективным. Действительно, в таком случае каждый компьютер в

сети должен иметь большое количество коммуникационных портов, достаточное для

связи с каждым из остальных компьютеров сети. Для каждой пары компьютеров

должна быть выделена отдельная физическая линия связи. (В некоторых случаях

даже две, если невозможно использование этой линии для двусторонней передачи.) Полносвязные топологии в

компьютерных сетях применяются редко. Чаше этот вид топологии используется в

многомашинных комплексах или в глобальных сетях, объединяющих небольшое

количество компьютеров.

Все другие варианты основаны

на неполносвязанных топологиях,

когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться

транзитная передача данных через другие узлы сети.

Ячеистая

топология получается из полносвязной путем удаления некоторых связей (рис. 9.b). Ячеистая топология допускает соединение большого

количества компьютеров и характерна, как правило, для крупных глобальных сетей.

В сетях с кольцевой

топологией (рис. 9. f)

данные передаются по кольцу от одного

компьютера к другому. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию и

для организации обратной связи — данные, сделав полный оборот, возвращаются к

узлу-источнику. Поэтому источник может контролировать процесс доставки данных

адресату. В то же время в сетях с кольцевой топологией необходимо принимать

специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какого-либо

компьютера не прерывался канал связи между остальными узлами кольца.

Звездообразная

топология (рис. 9, d) образуется в случае, когда каждый компьютер

подключается непосредственно к общему центральному устройству, называемому концентратором.

В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации

одному или всем остальным компьютерам сети. В качестве концентратора может

выступать как универсальный компьютер, так и специализированное устройство. К

недостаткам топологам типа звезда относится более высокая стоимость сетевого

оборудования из-за необходимости приобретения специализированного центрального

устройства. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети

ограничиваются количеством портов концентратора.

Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов,

иерархически соединенных между собой связями типа звезда (рис. 9, e). Получаемую в результате структуру называют

иерархической звездой, а также деревом.

В настоящее время дерево является самой распространенной топологией связей как в локальных, так и глобальных сетях.

Особым частным случаем

звезды является конфигурация общая шина (рис. 9. с). Здесь

в качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому по

схеме «монтажного ИЛИ» подключается несколько компьютеров (такую же топологию

имеют многие сети, использующие беспроводную связь — роль общей шины здесь

играет общая радиосреда). Передаваемая информация

распространяется по кабелю и доступна одновременно всем компьютерам,

присоединенным к этому кабелю. Основными преимуществами такой схемы являются ее

дешевизна и простота присоединения новых узлов к сети, а недостатками — низкая

надежность (любой дефект кабеля полностью парализует всю сеть) и невысокая

производительность (в каждый момент времени только один компьютер может передавать

данные по сети, поэтому пропускная способность делится здесь между всеми узлами

сети).

Еще одной новой проблемой,

которую нужно учитывать при объединении трех и более компьютеров, является

проблема их адресации, точнее адресации их сетевых интерфейсов. Один компьютер

может иметь несколько сетевых интерфейсов. Например, для создания полносвязной структуры из N

компьютеров необходимо, чтобы у каждого из них имелся N - 1 интерфейс. По количеству адресуемых интерфейсов

адреса можно классифицировать следующим образом:

•

уникальный

адрес (unicast) используется для идентификации отдельных

интерфейсов;

•

групповой

адрес (multicast) идентифицирует сразу несколько интерфейсов, поэтому

данные, помеченные групповым адресом, доставляются каждому из узлов, входящих в

группу;

•

данные,

направленные по широковещательному адресу (broadcast), должны быть доставлены всем узлам сети;

•

в новой версии

протокола IPv6 определен адрес произвольной рассылки (anycast), который, так же как и групповой адрес, задает

группу адресов, однако данные,

Соединение конечных узлов через сеть транзитных узлов

называют коммутацией.

Последовательность узлов, лежащих на пути от

отправителя к получателю, образует маршрут.

Задача

маршрутизации, в свою очередь, включает в себя две подзадачи:

•

определение

маршрута;

•

оповещение сети о

выбранном маршруте.

Определить

маршрут - это значит выбрать

последовательность транзитных узлов и их интерфейсов, через которые надо

передавать данные, чтобы доставить их адресату.

Маршрут может определяться

эмпирически («вручную») администратором сети на основании

различных, часто не формализуемых соображений.

Однако эмпирический подход к

определению маршрутов мало пригоден для большой сети

со сложной топологией. В этом случае используются автоматические

методы определения маршрутов. Для этого конечные узлы и другие

устройства сети оснащаются специальными программными средствами, которые

организуют взаимный обмен служебными сообщениями, позволяющий каждому узлу

составить свое «представление» о сети. Затем на основе собранных данных

программными методами определяются рациональные маршруты.

Мультиплексирование и

демультиплексирование

Чтобы определить, на какой

интерфейс следует передать поступившие данные, коммутатор должен определить, к

какому потоку они относятся. Эта задача должна решаться независимо от того,

поступает на вход коммутатора только один «чистый» поток или «смешанный»

поток, являющийся результатом агрегирования

нескольких потоков.

В последнем случае к задаче распознавания потоков

добавляется задача демультиплексирования, то есть разделения суммарного

агрегированного потока на несколько составляющих его потоков. Совместно используемый несколькими интерфейсами

физический канал называют разделяемым (shared). Часто применяют также термин разделяемая

среда передачи данных.

Разделяемые каналы связи

требуются не только для связей типа коммутатор- коммутатор, но и для связей

компьютер-коммутатор и компьютер-компьютер.

Нужно подчеркнуть, что

термин «разделяемая среда» традиционно относят именно к случаю разделения канала

между интерфейсами и практически никогда — к случаю разделения

канала между потоками.

Существуют различные способы

решения задачи организации совместного доступа к разделяемым линиям связи. Одни

из них подразумевают централизованный подход, когда доступом управляет

специальное устройство — арбитр, другие — децентрализованный.

Внутри компьютера проблемы разделения линий связи между различными модулями также

существуют — примером является доступ к системной шине, которым управляет либо

процессор, либо специальный арбитр шины. В сетях организация совместного

доступа к линиям связи имеет свою специфику из-за существенно большего времени

распространения сигналов по линиям связи, поэтому процедуры согласования

доступа к линии связи могут занимать слишком большой промежуток времени и

приводить к значительным потерям производительности сети.

Именно по этой причине разделяемые

между интерфейсами среды практически не используются в глобальных сетях.