Тема 3. Реальный сектор экономики: тенденции и последствия дезинтеграции

1. Понятие

и особенности реального сектора экономики.

2. Современное состояние

реального сектора экономики России и основные факторы его дезинтеграции.

4. Правовые ресурсы

согласования экономических интересов федерального Центра и регионов РФ.

1. Понятие и особенности реального сектора экономики

Национальная

экономика является сложным структурным объектом, состоящим из множества

элементов и взаимосвязей между ними. Для удобства изучения процессов и

закономерностей хозяйственной системы страны принято ее разбивать на сектора.

Крупная часть экономики, обладающая

сходными общими характеристиками, экономическими целями, функциями и поведением

называется сектором экономики.

В зависимости

от целей исследования существует следующая сегментация секторов экономики:

1) по принадлежности собственности (по форме

собственности):

·

государственный сектор;

·

частный сектор.

Государственный

сектор экономики (госсектор) – это совокупность субъектов хозяйствования, принадлежащих

частично или полностью государству, и управляемых госорганами или назначенными

им руководителями. Данный сектор несет в себе все ресурсы экономики,

принадлежащие государству, а также предприятия и организации, которые являются

инструментом государственного регулирования экономикой – государственный

бюджет, производственные предприятия с государственной формой собственностью,

здравоохранение, образование, оборона.

Частный

сектор экономики - часть экономики страны, не находящаяся под контролем государства.

Частный сектор образуют домохозяйства и фирмы, принадлежащие частному капиталу.

Частный сектор экономики, в свою очередь, подразделяется на корпоративный,

финансовый и индивидуальный секторы экономики.

Корпоративный сектор

экономики представлен крупными

акционерными обществами (АО),

концернами,

холдингами, бизнес — альянсами. Этот сектор занимает доминирующее положение в

реальном секторе экономики, где используют современные

и разнообразные технологии

ведения бизнеса в

рыночных условиях.

Финансовый

сектор как часть частного сектора экономики – это сфера экономики, основной функцией которой является предоставление финансовых

услуг, включая страхование и пенсионное обеспечение, другие финансовые услуги.

Индивидуальный

сектор национальной экономики – это домохозяйства

и фирмы, принадлежащие частному капиталу. Масштабы индивидуального

сектора определяются численностью населения, а также уровнем жизни, доходами и

расходами домашних хозяйств.

2) по содержанию созданных материальных ценностей

(по виду производимой продукции):

·

первичный сектор;

·

вторичный сектор;

·

третичный сектор;

·

четвертичный сектор.

Первичный

сектор экономики объединяет отрасли, связанные с добычей сырья (продукция отрасли является сырьем для других

отраслей). К первичному сектору относится сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство (аграрно-промышленный сектор) и

добыча природного сырья (угля, нефти, металлических руд и т. п.).

Вторичный

сектор экономики – использует материалы первичного сектора и производит на основе этого

сырья продукт, предназначенный для потребления, продажи или использования в

других отраслях (обрабатывающая промышленность и строительство). Предприятия вторичного сектора обычно потребляют

много энергии и требуют сложных машин. Общество, существующее в условиях

господствующего вторичного сектора экономики, называют индустриальным. Переход к господству вторичного

сектора экономики связан с улучшение техники сельского хозяйства и других добывающих отраслей, что привело к повышению производительности труда и освобождению большой группы людей

от необходимости работать в сельском хозяйстве.

Третичный

сектор экономики - отрасли экономики, поставляющих прямые услуги, как для потребителей, так и

для предприятий («сфера услуг»). В западных экономических моделях к третичному сектору экономики

относят транспорт, связь, торговля, туризм, здравоохранение. Переход к господству третичного сектора экономики

связан с ростом производительности труда в промышленности, что проявляется в вытеснении людей из производительного процесса, их заменой на

автоматизированные и роботизированные станки и производственные линии, в связи

с чем высвобождаются ресурсы для развития сферы услуг. Общество, существующее в

условиях господствующего третичного сектора экономики, называют постиндустриальным.

Четвертичный

сектор экономики — области экономики, входящие в понятие экономики знаний. К этому сектору относятся: информационные технологии, образование, научные исследования и разработки, банковские и финансовые услуги, а также прочие услуги, связанные

не с производством как таковым, а с его планированием и организацией.

3) по характеру экономической деятельности (по

видам экономической деятельности):

·

финансовый сектор;

·

реальный сектор;

·

непроизводственный сектор.

Финансовый

сектор экономики – это сфера экономики, которая связана с долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным заимствованием и кредитованием. Сектор финансов включает

центральный банк, банки, небанковские финансовые организации, страховые

компании и фондовые биржи, финансовые инвестиционные институты, пенсионные

фонды, кредитные союзы и ассоциации. Финансовый сектор занимает в экономике

место посредника при перемещении ресурсов между всеми остальными секторами. Он

также осуществляет функции кассового центра и обеспечивает при помощи

финансовых инструментов возможность доступа заемщиков ко всем финансовым ресурсам.

Государство осуществляет воздействие на финансовый сектор путем создания

«сильной» законодательной и нормативной базы и контроля за ее выполнением.

Четкие границы у финансового сектора отсутствуют, он охватывает перемещение

денежных средств, сферу финансовых услуг и управление финансами.

Реальный сектор

экономики представляет собой совокупность отраслей, в которых происходит

создание, распределение, последующий обмен и конечное потребление продукции или

услуг. В противовес

финансовому сектору, реальная отрасль экономики предоставляет конечный продукт

— товар или услугу.

Производство, распределение,

реализация и потребление конечных товаров производится в реальном секторе

экономики, финансовый сектор только обслуживает этот кругооборот. Развитие реального

сектора экономики повышает благосостояние населения, предоставляет рабочие

места, развитую инфраструктуру (инженерные коммуникации, дороги), обеспечивает

стабильный поток налоговых отчислений в бюджет государства. Реальный сектор

определяет уровень и специализацию развития экономики любой страны.

Полноценную работу всех

хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики обеспечивает инфраструктура,

представленная двумя направлениями:

-

производственным - занимающимся непосредственным созданием благ и их

последующей реализацией;

-

непроизводственным - не создающим благ, но способствующим развитию производства

и улучшению социальных условий окружения населения.

К

производственным компаниям

относят предприятия, которые производят, упаковывают, доставляют,

подготавливают к эксплуатации, занимаются обслуживанием материальных продуктов

и услуг. Этот сектор включает производственные, транспортные, торговые,

коммуникационные, рекламные и маркетинговые предприятия.

К

непроизводственным компаниям относят предприятия, которые способствуют

стабильному развитию производственного сектора, регулируют его работу, следят

за качеством продукции (обслуживания), обеспечивают законодательную базу. Этот

сектор включает научно-производственные компании, государственные

контролирующие органы, организации социальной сферы.

Совокупное

производство в рамках одного государства может объединять субъекты,

производящие однородную продукцию, либо имеющих схожий рынок сбыта. Такое

объединение называется отраслью. В зависимости от процентного соотношения тех

или иных отраслей народного хозяйства можно сделать выводы о направленности

экономики страны и тенденциях ее развития.

В России в отраслевой структуре

национального хозяйства преобладает добывающая и тяжелая промышленность. Это

связано с большими залежами полезных ископаемых, прежде всего, минеральных. С

другой стороны, это результат деиндустриализации

государства: сокращение сырьевой направленности сопровождалось не ростом

остальных производств, а их спадом.

Отрасли в реальном секторе национальной экономики разбиты на 2 части:

· экспортно-ориентируемые и их

обслуживающие отрасли: ТЭК, лесопромышленный комплекс, трубопроводный транспорт

и т.д. Эти отрасли занимают небольшой удельный вес в структуре реального

сектора экономики (до 5%), но они аккумулируют более половины всех доходов

федерального бюджета;

· отрасли, ориентированные на

отечественный рынок. Они отличаются невысокой конкурентоспособностью, поэтому

доходы занятых в них работников не высоки. Исключение составляет лишь

строительство и торговля.

В практике изучения национальной

экономики сложились разные подходы к делению реального сектора на отраслевые

комплексы. Самый распространенный из них сводится к следующему варианту:

• ТЭК;

• АПК;

• лесопромышленный комплекс;

• химический;

• металлургический;

• строительный;

• легкая промышленность;

• транспортный комплекс;

• торговля и общественное питание;

• связь и телекоммуникации и т.д.

Каждый укрупненный комплекс подлежит

делению на более мелкие отрасли. Так, АПК подразделяется на:

· сельское хозяйство;

· отрасли, поставляемые материальные

и нематериальные блага для нужд сельского хозяйства: тракторное машиностроение,

производство удобрений и т.д.;

· отрасли, перерабатывающие продукцию

сельского хозяйства, например: пищевая промышленность;

· отрасли, обслуживающие сельское

хозяйство (транспортировка сельхозпродукции и другие).

ТЭК состоит из электроэнергетики и

топливной промышленности. Они охватывают добычу топливных ресурсов: торфа,

нефти, газа и угля. В стране производится около 12% всей первичной энергии в

мире. Из них половина идет на нужды внутренних потребителей, а половина - на

экспорт.

Строительный комплекс подразделяется

на строительство (промышленное, гражданское, жилищное) и промышленность

строительных материалов.

Транспорт подразделяется на:

авиационный, морской, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный.

Торговля и общественное питание,

гостиницы и бытовое обслуживание занимает существенный вес в отраслевой

структуре развитых стран. Розничная торговля (частное предпринимательство) -

это хороший инструмент скрытия безработицы в стране.

Легкая промышленность представлена

производством тканей, одежды, кожаных изделий и обуви. Иногда изготовление

одежды и тканей объединяют под термином «текстильное производство».

Лесопромышленный комплекс

отождествляется с лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной

промышленностью. Более 40% необработанного сырья лесопромышленного комплекса

идет на экспорт.

Химический комплекс охватывает

большое количество производств: производство синтетических моющих средств,

минеральных удобрений, пластмассы, каучука и т.д. Экспорт данных отраслей

составляет до 6%. Страна вывозит в другие страны каучук, синтетические смолы,

пластмассу, а ввозит более сложные химическую продукцию примерно на сумму,

вырученную от экспорта.

В настоящий

момент реальный сектор экономики России переживает этап интеграции в мировую

экономическую систему.

Стихийное

развитие реального сектора экономики привело в упадок научную сферу, сферу

технических разработок, а так же сферу социального

обеспечения, что сказалось на успешности производства и защищенности населения.

Другая проблема

сектора заключается в том, что российская экономика является зависимой от первичного

производства, то есть добычи, экспорта нефти и газа, а так же

электроэнергии. В развитых странах взят ориентир на переход к наукоемким

отраслям, что делает экономику более устойчивой и не зависящей от хозяйственных

кризисов мировой системы.

Продукцию

реального сектора России отличает низкая конкурентоспособность. Множество

отраслей работает на внутренний рынок и не может экспортировать свою продукцию,

так как она уступает по качеству и цене тем продуктам, которые представлены на

международном рынке. Все это влияет на снижение инвестиционной

привлекательности реального сектора экономики России. Кроме того, иностранные

инвесторы сталкиваются с несовершенством законодательной системы, затрудняющей

работу на фондовом рынке страны.

Для преодоления

вышеперечисленных проблем необходимо решить следующие задачи:

- провести

модернизацию технологического оснащения производственного сектора;

- внедрить

изменения в отраслевой структуре;

- реформировать

территориальное размещение предприятий;

- совершенствовать

законодательную базу для предпринимателей;

- обеспечить

защиту интересов хозяйствующих субъектов.

Эти

изменения приведут к структурным сдвигам во всем реальном секторе экономики,

позволят повысить производительность труда, внедрить новые технологии и более

совершенные продукты.

2. Современное

состояние реального сектора экономики и основные факторы его

дезинтеграции

Согласно планам

правительства, сформированным в 2008 году, в течение 12 последующих лет

Российская Федерация должна войти в пятёрку стран с самой развитой экономикой в

мире. Приоритетными целями на этот период российские власти называли:

- Повышение уровня благосостояния населения,

подразумевая под этим рост планки доходов в месяц работающему населению до

2 тыс. долларов США, для военнослужащих - до 3,3 тыс. долларов. При этом

размер пенсий должен составлять не менее 80% от зарплаты.

- Увеличение объёмов строительства. Число сданных в

эксплуатацию объектов недвижимости должно удовлетворять спрос основной

части россиян в жилье.

- Импортозамещение. Использование

российской продукции направлено на укрепление позиций отечественных

производителей и повышение их конкурентоспособности по отношению к

западным товарам.

- Переход к инновационному пути развития экономики

вместо добычи и переработки ресурсов.

- Повышение пенсионного возраста. Этот фактор

власти считают экономически

выгодным для национальной экономики. По их мнению, опытные возрастные

специалисты заменят уезжающую молодёжь, а повышение их занятости ускорит

рост ВВП.

- Замедление инфляции до прогнозируемого уровня в

4%. Это позволит улучшить платежеспособность населения и направить в казну

больше средств, в которых так нуждается финансовая система государства.

- Сохранение бюджетного правила. Направляя в казну

все излишки от экспорта углеводородов, правительство намерено защитить

страну от внешнего влияния и обеспечить устойчивость на случай

экономического кризиса.

Оценить успешность достижения

целевых показателей и реализации национальных идей, закреплённых в «майских

указах» Владимира Путина, уже можно сегодня.

Недостаточно успешную реализацию

экономической стратегии, разработанную в 2008 году, сегодня признали даже

власти. Отечественные экономисты оправдываются тем, что такие долгосрочные

планы редко бывают неизменными, поскольку они лишь намечают ориентиры.

В 2008 году будущее государства

виделось правительству по-другому. При разработке своих концепций и прогнозировании оно ориентировалось

совсем на иные экономические, социальные и геополитические предпосылки.

Аналитики опирались на успешный экономический рост докризисного периода, к

которому намеревались вернуться.

Из-за конфликтов с соседями и

эскалации напряжения с Западом, а также введения санкций, ситуация полностью

изменилась. Реализация поставленных в 2008 году планов стала невозможной.

Вместо финансирования научных разработок и внедрения высоких

технологий, правительство продолжает тратить бюджетные средства на развитие

добычи и транспортировки энергоресурсов. Кроме того, в стране ускоряется

депопуляция населения. Талантливые молодые специалисты бегут на Запад, поэтому

развивать технический прогресс в России скоро будет некому.

РФ так и не стала экономически

независимой от внешних поставщиков. Импортозамещение

относительно успешно реализовано лишь в сельском хозяйстве. Промышленность всё

ещё значительно зависит от зарубежных технологий, оборудования, сырья и

комплектующих. Поэтому девальвация рубля может практически парализовать

отечественное производство.

Не стоит забывать и о давлении

санкций. Их негативное влияние слабо ощущается в моменте, но оказывает мощное

разрушительное действие с течением времени. Из-за ограничений отечественные

компании лишились доступа к западным рынкам и дешёвым кредитам, необходимость

которых будет остро ощущаться в период кризиса. Кроме того, они делают

отечественный бизнес токсичным для Запада, и лишают его крупных инвестиций.

Структура национальной экономики РФ остаётся её самым слабым местом.

Ориентирование на ресурсы давно изжило себя во всём мире. Чтобы не снижать

обороты, государство тратит огромные деньги на разработку новых труднодоступных

месторождений и дорогостоящие трубопроводы для транспортировки нефти и газа в

Европу.

Основными причинами экономического

спада считаются:

•

сокращение государственного финансирования;

•

низкий уровень внутреннего спроса;

•

снижение объёмов частных инвестиций;

•

замедление мировой экономики;

•

внешнеполитическая напряжённость;

•

санкционное давление;

•

нестабильность энергетического рынка.

Хоть власти и стараются освободить

национальную экономику от энергетической зависимости, её устойчивость всё ещё

базируется на доходах от экспорта энергоресурсов. Причём повышение нефтяных

котировок не всегда поддерживает российскую финансовую систему, а резкое

падение способно привести к её обрушению.

В условиях геополитической

нестабильности и высокой опасности введения новых антироссийских санкций,

инвесторы бегут с отечественного рынка. Вернуть их может лишь реформирование

бюджетно-налоговой политики и судебно-правовой системы, а также стабилизация

внешнеполитических отношений Российской Федерации с соседями и крупнейшими

мировыми державами.

Внутренние перспективы развития

экономики России

По мнению экономистов, повысить темп

экономического развития можно за счёт улучшения внутренних факторов:

•

ослабление налогового давления на малый и средний бизнес;

•

поддержка внутреннего спроса;

•

стимулирование неэнергетического экспорта;

•

снижение государственной зарегулированности в производстве;

•

повышение уровня доходов населения;

•

привлечение крупных инвесторов;

•

оптимизация кредитной политики;

•

отказ от избыточного профицита бюджета.

Одним из средств возрождения

экономики может стать возвращение к приватизации. Она поможет быстро и эффективно

укрепить частный бизнес.

Объединение РФ со странами ЕС в противостоянии США может положительно

сказаться на общих экономических интересах. Запуск «Северного потока-2» станет

началом плотного сотрудничества в сфере энергетики и укрепит позиции России в

Европе.

В результате макроэкономической

политики, проводимой правительством РФ в разные годы, экономическое

пространство страны распалось на две связанные друг с другом сферы: сфера

обращения капитала и производственная сфера.

Сфера обращения капитала (операции

на рынке ценных бумаг, валютном рынке, а также в торговле) характеризуется

высокими (а то и сверхвысокими) прибылями и скоростью обращения денег.

Производственная же сфера (реальный

сектор экономики, охватывающий материальное производство, бытовые услуги,

медицинское обслуживание, образование, транспортные перевозки и другие виды

деятельности, связанные с производством материальных и духовных благ)

характеризуется низкой прибыльностью и скоростью обращения денег, а

также значительными рисками (все это обусловлено хаотическим разрывом

хозяйственных связей, неопределенностью отношений собственности,

неустойчивостью спроса, недобросовестной конкуренцией и общей неблагоприятной коньюктурой рынка).

В сбалансированной экономической

системе, находящейся в состоянии равновесия, сфера обращения капитала

и производственная сфера выполняют взаимодополняющие с воспроизводственной

точки зрения функции.

Через сферу обращения осуществляется

постоянный обмен товарами и переток капитала из менее

эффективных в более эффективные направления, что и обеспечивает непрерывность

общественного воспроизводственного процесса, основу которого образует сфера

производства. Эти сферы связаны банками, сбытовыми организациями,

государственным бюджетом в единое целое и функционируют в неразрывном единстве.

В неравновесном и разбалансированном состоянии нынешней российской экономики

сфера обращения капитала и производственная сфера

оказались дезинтегрированными. Резкий разрыв между ними по прибыльности и

привлекательности операций привел к массовому перетоку

капитала из производственной сферы в сферу обращения (с последующим переводом

значительной его части за рубеж).

Сфера обращения держится на

спекулятивных сделках и работает по принципу: деньги делают деньги. Она задает

цены на денежные ресурсы, исключающие привлечение свободного капитала в

производственную сферу. Уже длительное время ставки процента на ссудном рынке

превышают норму прибыли в производственной сфере. Отток капитала приводит в

свою очередь к нехватке оборотных средств и росту издержек на их

восстановление, замораживанию активов в неплатежах и, в конечном счете, - к

разорению предприятий.

Именно эти процессы послужили основной причиной многолетнего

бюджетного кризиса. Однако, правительство до сих пор видит основной причиной

бюджетного кризиса - плохую собираемость налогов.

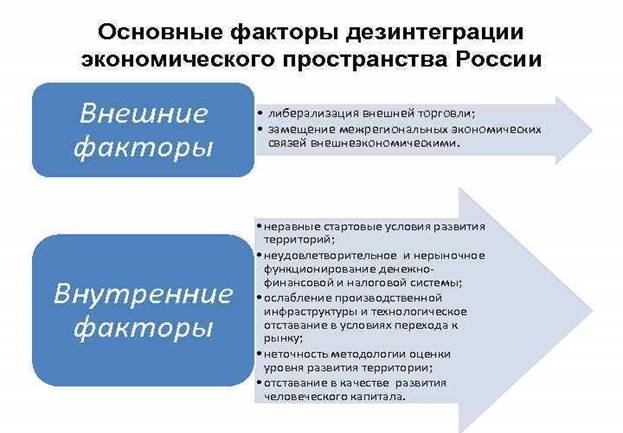

Факторы

дезинтеграции экономического пространства России представлены на рис. 3.1.

Рис.3.1. Основные факторы дезинтеграции экономического

пространства России.

Переток капитала из производственной сферы в сферу обращения

происходит также посредством государственного бюджета. Аккумулируя доходы от

налогообложения производственной сферы, государство их резервирует на счетах

коммерческих банков, обеспечивая устойчивость сферы обращения капитала.

В силу утраты централизованного контроля над денежным

обращением в стране определить точные пропорции денежного оборота по сферам

экономики невозможно.

Современная макроэкономическая политика государства привела

к следующим результатам:

во-первых, переток денег в сферу

обращения капитала и «обезденеживание»

производственной сферы;

во-вторых, - резкое сжатие рублевой составляющей реальной

денежной массы и увеличение денежных средств в иностранной валюте (в

необходимой мере заменивших рубль в производственной сфере экономики, а также в

сфере обращения капитала и в сберегательном деле).

Дезинтеграция

экономики не ограничивается нарастающей изоляцией сферы обращения капитала от

производственной сферы. Происходит также внутренний распад самих этих сфер на

относительно изолированные сегменты.

В сфере

обращения капитала можно выделить достаточно автономно функционирующие

сегменты:

- рынок

государственных обязательств (во многом управляемого административно - через

Сберегательный и Центральный банки, контролирующие согласно оценкам экспертов,

до 80% рынка госзаимствований);

-

валютный рынок (на котором сложился свой узкий круг «игроков», связанных с

Центральным банком России, включая несколько коммерческих банков,

специализирующихся на ввозе долларов);

- рынок

корпоративных ценных бумаг (где доминируют операторы, владеющие внутренней

информацией о соответствующих фирмах и фактически управляющие котировкой их

акций).

Дезинтеграция прогрессирует и в

производственной сфере экономики. В этой связи существенно то, что предприятия,

вынужденные поддерживать собственное воспроизводство в условиях постоянного

оттока денежных ресурсов и обесценения оборотных средств, подразделяются на три

группы в зависимости от устойчивости платежеспособного спроса и внутренней

нормы прибыли.

Первая группа отличается устойчивым

платежеспособным спросом и нормой прибыли, достаточной для удержания

собственных оборотных средств и мобилизации внешних кредитов для их пополнения.

Это, как правило, предприятия нефтегазовой, химической и металлургической

промышленности, поставляющие значительную часть своей продукции на экспорт. Последнее

и позволяет им придерживать относительно высокую норму прибыли, обеспечивать

своевременный возврат средств и привлекать относительно дешевые кредитные

ресурсы из-за рубежа для финансирования оборотных средств. При благоприятном

стечении обстоятельств они в состоянии задействовать кредитные и накопленные

собственные средства в объемах, необходимых для финансирования инвестиций.

Вторая группа предприятий

характеризуется достаточной для поддержания простого воспроизводства нормой

прибыли и наличием в той или иной мере платежеспособного спроса на их

продукцию, позволяющего осуществлять (пусть и с опозданием) оборот капитала.

Они ориентированы главным образом на спрос предприятий первой группы. Сюда

относят и немногочисленные предприятия, выпускающие конкурентоспособную

продукцию потребительского назначения, а также относящиеся к сфере естественных

монополий.

В третью группу входят

платежеспособные предприятия, отличающиеся низкой или отрицательной

рентабельностью, неконкурентоспособностью выпускаемой продукции или отсутствием

платежеспособных потребителей. Это наиболее многочисленная группа, охватывающая

предприятия сельского хозяйства, легкой промышленности, строительства и

связанных с ними отраслей машиностроения, а также производства с длительными циклами

изготовления продукции (которым особенно трудно выживать в условиях кризиса

ликвидности).

Охарактеризованная выше

дезинтеграция экономики превращает универсальную монетарную политику в

неэффективную.

Экономика

России сегодня представляет собой перевернутую пирамиду, узкое основание

которой и есть финансовые ресурсы реального сектора экономики. Верхнюю,

расширенную часть пирамиды, на долю которой приходится более 2/3 финансовых

ресурсов страны, занимает финансовый сектор (спекулятивный

финансовый капитал). Такая пирамида является

крайне неустойчивой конструкцией, способной легко перевернуться и под своими

обломками похоронить всю экономику.

Отсюда резкое ограничение

инвестиционной активности,

свертывание материального производства, разорение примерно половины

производственных предприятий… В итоге нанесен огромный ущерб национальной

безопасности страны.

А между тем, сокращение объемов производства ведет к

неизбежному вытеснению отечественных производителей не только с мирового рынка,

но и с внутреннего. В мировой практике считается, что уровень потребления

импортных продуктов не должен превышать 30% (хотя японцы придерживаются

показателя 15%). Сейчас Россия потребляет примерно 50% импортных продуктов, а в

Санкт-Петербурге этот показатель значительно выше. Правительство неоднократно

декларировало необходимость защиты интересов отечественных

товаропроизводителей. Однако, реальные действия властей привели к отказу от

какой-либо защиты внутреннего рынка и предоставлению многочисленных льгот

импортерам, проводилась убийственная для отечественного производства политика завышенного реального обменного курса рубля.

Сегодня наблюдается массовое выбытие становящихся

избыточными основных производственных фондов, сжатие социальной инфраструктуры,

закрытие заводов и институтов наукоемкой промышленности.

Нынешняя Россия лишена главных

внутренних источников роста - дееспособной науки и мощного интеллектуального

потенциала, что может оказаться исходной точкой отсчета нового витка

деградации, связанного уже с утратой экономической самостоятельности и

политической независимости страны.

3. Оценка уровней развития реального сектора

экономики и её экономической безопасности

Динамика роста и рентабельность

производственных компаний — основные факторы стабильного положения национального

хозяйства.

Состояние реального сектора экономики

анализируют по шести показателям.

1) ВНП (валовый национальный продукт).

Стоимостное выражение общего объема продуктов и услуг, которые были созданы и

реализованы внутри страны с использованием национальных факторов производства.

ВНП отражает текущее положение национального хозяйства в стране.

2) ВВП (валовый внутренний продукт).

Стоимостное выражение общей стоимости продуктов и услуг, которые были

реализованы на территории страны всеми производителями. Показатель отражает

экономическую активность населения страны. Валовый внутренний и национальный

продукт можно рассчитать тремя способами:

- по расходам (конечному применению) –

рассчитывается как сумма потребительских (кроме ипотеки) и государственных

расходов (трансфертов), а также внутренних инвестиций;

- по доходам (распределительный метод) –

рассчитывается как сумма всех доходов (зарплаты, прибыли, процентного дохода),

амортизации и косвенных налогов на предпринимательство (субсидий);

-

по добавленной стоимости — рассчитывается как сумма добавленной

стоимости каждой стадии производства продукции.

3) Уровень чистого экономического

благосостояния (ЧНБ). Стоимостное выражение суммы ВНП, доходов теневого сектора

экономики, самозанятого населения без расходов на

поддержание окружающей среды. Показатель отражает все доходы, получаемые

населением из любых доступных источников. Рассчитывается как сумму ВНП,

конечного продукта теневой экономики, работы на дому, увеличение свободного

времяпрепровождения за минусом расходов на улучшение состояния окружающей

среды.

4) Уровень национального богатства (НБ).

Стоимостное выражение благ и услуг, которые были произведены в стране и на

данный момент находятся в собственности общества (граждан). Показатель отражает

общую сумму товарных и материальных ценностей, которой располагает государство.

5) Уровень национального дохода (НД).

Стоимостное выражение товаров и услуг, которые были произведены в стране за

выбранный временной промежуток (например, год). Демонстрирует сумму, которое

прибавило производство к общественному благосостоянию. Рассчитывается как

разница ВВП и суммы потребления капитала.

6). Отраслевая структура производства –

процентное соотношение разных отраслей или денежное соотношение

производственных объектов разных отраслей, изготовленных за период. Как

правило, ее выражают перечнем отраслей и их удельным весом в совокупном объеме

производства товаров и услуг.

Таким образом, получается, что реальный

сектор экономики – это основополагающий элемент экономической системы.

4. Правовые ресурсы согласования экономических интересов федерального Центра

и регионов РФ

Существование

единого мощного Российского государства возможно при условии реальной

самостоятельности, границы которой характеризуют правильное соотношение

федеральных и региональных интересов в управленческой практике: с одной

стороны, мощные регионы с экономически самостоятельным и развитым хозяйством, с

другой — верховенство федеральных законов на всей территории России.

Современная

мировая экономика не может развиваться без опоры на твердый и устойчивый

правовой базис регулирования. Поэтому, вступая на путь преобразований,

необходимо выработать систему правовых норм, которые одинаково соответствовали

бы как теории правового государства и экономического развития, так и

особенностям внутренней политики в регионах.

В экономической

жизни государства действует особый — региональный вид регулирования,

выполняющий следующие функции:

• составление

регионально-экономических планов-прогнозов (индикативных планов) и

государственных программ, определяющих основные масштабы, пропорции и цели

производства;

• формирование

региональных решений и принятие нормативных актов, непосредственно

затрагивающих структуру, финансирование и связанных с распределением

централизованных инвестиций и иных контролируемых государством ресурсов;

• выработка и

применение системы государственных регуляторов — налогов, дотаций, компенсаций,

ценообразования, налоговых и кредитных льгот, таможенных правил с учетом мнения

региональных властей.

Регионы

нуждаются не столько в очередной реорганизации управления, сколько в

значительном и стабильном увеличении валового производства, чтобы насытить

рынок собственными продовольственными товарами в соответствии со спросом

потребителей. Разработка модели регионального регулирования экономики с

соответствующим организационно-правовым механизмом является частью правового

регулирования экономики регионов.

В субъектах

Российской Федерации необходимо иметь ряд научно обоснованных региональных

программ и правовых актов, выполнение которых обеспечивает жизнедеятельность

самоуправляемых хозяйств и предприятий, включая правовые акты глав

администраций областей, касающиеся гарантий устойчивости минимальных цен на

сельскохозяйственную продукцию, финансовых льгот и создания сети лизинговых

договоров. Отсутствие рациональных организационно-правовых форм хозяйствования

в регионах подчеркивает необходимость разработки модели правового регулирования

региональной экономики с обязательным учетом недостатков проведенной в стране

приватизации.

Политическая

ответственность региональных и местных властей должна наступать в случае явных

провалов в использовании имеющихся ресурсов, в том числе и в проведении

экономической политики.

Правовое

государство не приемлет противопоставления интересов отдельных регионов

общегосударственным интересам, действия управленческого механизма отдельного

субъекта РФ, нацеленного на конфронтацию, напряженность в его отношениях с

другими субъектами.

Для успешного

выполнения функций государства и его региональной политики — от познания связей

региона, государства, общества до определения социальной эффективности

регионально-управленческих решений и действий необходимо целенаправленно

развивать управленческие отношения. Особое внимание субъекты РФ уделяют

взаимовлиянию новых регионально-управленческих отношений, обусловленных

реформированием, главным образом созданием, рынка. Именно такие отношения, имея

социальную направленность, наполняют рыночную экономику большими потенциальными

возможностями, своевременно на основе права приспосабливая народное хозяйство к

изменившимся условиям регионов.

Принципы,

позволяющие преодолеть указанную неопределенность, общеизвестны, но не

конкретизированы в законодательстве — это единство правовых и экономических

основ построеня отношений между Федерацией и ее

субъектами, выбор адекватной российским реалиям модели бюджетного федерализма,

гарантия общефедеральной защиты граждан и местного самоуправления, право

субъектов Федерации на особую региональную систему отношений с федеральным

Центром, но без ущерба для других субъектов Федерации.

Разработкой

отечественной модели взаимодействия органов государственного управления в

системе «Российская Федерация — ее субъекты — местное самоуправление»

занимается масса специалистов, действующих главным образом в двух направлениях:

одни пытаются найти юридически безупречную формулу данного взаимодействия;

другие предлагают решить задачу на основе укрупнения сетки

административно-территориального деления страны. Оба направления будут иметь

практическое значение только при ориентации на федерализацию общественных

отношений, в рамках которых интересы государства были бы прямой проекцией

интересов граждан, населяющих его субъекты.

Признано, что

федерализм предполагает соблюдение некоторых общеобязательных принципов,

систематизированных (кодифицированных) на общегосударственном уровне. Помимо

обеспечения равноправия субъектов Федерации (прежде всего во взаимоотношениях с

федеральной властью) и верховенства федерального права (без чего не могут

функционировать единые социально-экономические и политические системы страны)

федерализм предполагает предоставление каждому гражданину Федерации на

территории каждого субъекта Федерации тех же прав и возможностей, что имеют

граждане на территории других субъектов Федерации. Обеспечить это возможно не

только организационно-правовыми методами, но и обоснованием модели российского

регионализма, обеспечивающей единство страны и учет интересов субъектов

Федерации, их органов управления.

Нередко между

территориальными подразделениями, действующими в одном субъекте Федерации, отсутствуют

необходимая согласованность и координация, хотя именно на территориальные

подразделения возлагаются функции федерального контроля, в том числе за

расходованием бюджетных ресурсов и исполнением решений федеральных органоввласти.

Центр не

проявляет должной активности при подборе кадров а

структурах федеральной власти в регионах, не обеспечивает их надлежащим

финансированием, перекладывая часть расходов на субъекты Российской Федерации,

не учитывая при этом их особенности и мнения руководителей регионов. Не

осознав, что демократия ничего общего не имеет со вседозволенностью и

безответственностью, кадры государственного аппарата на местах нередко отдают

предпочтение администрированию.

Органы власти

субъектов Федерации подчас придают важное значение структуре управления вообще,

а не каждой ее части в отдельности — ступенчатости, звенности,

организационным связям, соподчиненности, характеру распределения функций

управления, структуре персонала (соотношение руководителей и исполнителей,

инженеров и техников, специалистов). В этом случае управленческая структура

поверхностно связывается с разделением труда работников аппарата, его

нормированием, методами, техникой личной работы, уровнем квалификации кадр.

Тесты

1. Основные макроэкономические параметры устойчивости

национальной экономики:

а) годовое увеличение

индекса цен не должно превышать 20 %;

б) темпы

снижения денежной массы должны соответствовать темпам роста производств;

в) уровень

дефицита государственного бюджета не должен превышать 3-5% ВВП;

г)

государственный долг не должен быть более 60% ВВП;

д) уровень

накоплений в ВВП для обеспечения расширенного воспроизводства должен быть не

больше 10%;

е) критический

уровень безработицы не должен превышать 15-20% общего числа трудоспособного

населения;

ж) доля

иностранных товаров на отдельных сегментах национального рынка не должна

превышать 30-40%.

2. Система формирования и поддержания конкурентной

среды и защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции …

а) создает

оптимальные условия для развития частного предпринимательства и добросовестной

конкуренции;

б) способствует

осуществлению контролируемого доступа на внутренний рынок конкурентоспособной

продукции из других стран;

в) обеспечивает

защиту иностранных товаропроизводителей от ввоза товаров по демпинговым ценам.

3. На региональном уровне стабильному состоянию

национальной безопасности отвечает …

а)

сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов Российской

Федерации;

б) создание

механизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации;

в) поддержание экономической

самостоятельности регионов;

г)

развертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счет

формирования перспективных территориально-промышленных районов.

4. Структура экономической безопасности – это:

а)

достаточность финансово-экономических ресурсов для обеспечения минимально

необходимого уровня национальной безопасности страны;

б) создание

наиболее благоприятных условий для стабильного развития экономики в стране;

в) защита

экономических интересов государства и общества от внешних и внутренних угроз;

г) защита

экономических интересов личности от внешних и внутренних угроз.

5. Угрозы в

реальном секторе экономики:

а) политические угрозы;

б) отказ от поддержки предприятий;

в) разрушение инвестиционно-инновационного

комплекса;

г) спад производства;

д) рост безработицы;

е) потеря основных фондов;

ж) экономические угрозы;

з) потеря рынков;

и) продовольственные и энергетические угрозы.

6. Основные

критерии, характеризующие интересы региона в области безопасности:

а) способность экономики функционировать в

условиях режима расширенного воспроизводства;

б) границы критической зависимости экономики от

импорта важнейших видов продукции, производство которых на необходимом уровне

может быть организовано в стране;

в) совместимость данного параметра с действующей

в стране системой учета, статистики и прогнозирования;

г) выделение приоритетов и траекторий

социально-экономического развития региона;

д) сохранение экономического единства в регионе;

е) выявление и обоснование нескольких вариантов

выхода из кризисной ситуации;

ж) обеспечение необходимого уровня

государственного регулирования экономических процессов;

з) развитие и укрепление горизонтальных связей в

РФ.

7.

Принципиальные требования системы параметров экономической безопасности

регионов:

а) достаточная степень конкретности и

определенности;

б) возможность осуществлять мониторинг и

прогнозирование факторов, влияющих на уровень угроз безопасности региона;

в) устойчивость финансовой системы; поддержание

научного и инновационного потенциала;

г) обеспечение необходимого уровня

государственного регулирования экономических процессов;

д) совместимость данного параметра с действующей

в стране системой учета, статистики и прогнозирования;

е) сохранение экономического единства в регионе;

ж) способность экономики функционировать в

условиях режима расширенного воспроизводства;

з) возможность использования данного параметра в

федеральных органах исполнительной власти и органах власти субъектов Федерации;

и) госконтроль над стратегическими ресурсами.

8. Принципы

региональной системы мониторинга экономической безопасности:

а) обеспечение однократности ввода информации в

точках ее порождения, а также коллективного и многократного ее использования;

б) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей;

в) минимизация дублирования функциональных задач

обработки информации;

г) необходимости анализа и учета всех сторон

объекта изучения;

9. От чего

зависит выбор цели государственной экономической политики?

а) от воздействия на правительство страны могущественных иностранных

кредитов;

б) от остроты конкретных проблем в экономике

страны;

в) от личностей, управляющих государством.

10. С какими из

высказываний вы согласны, а с какими нет?

а) государственный сектор в рыночной экономике должен постоянно расширяться

и во все большей степени брать на себя решение народно-хозяйственных проблем;

б) государственный сектор в экономике абсолютно не нужен, все его объекты

надо приватизировать;

в) критериям эффективности государственного сектора в экономике является

уровень его рентабельности.