ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6.

ТЕМА: «НИЗШИЕ ГРИБЫ: КЛАСС ООМИЦЕТЫ.

КЛАСС ЗИГОМИЦЕТЫ»

Цель: познакомиться с морфолого-биологическими особенностями и циклами развития представителей класса хитридиомицетов, оомицетов, зигомицетов, мерами борьбы с паразитическими видами.

Материалы и оборудование: микроскопы и оборудование для приготовления микропрепаратов, заспиртованные растения капусты, пораженные ольпидием (Olpidium brassicae); клубни картофеля, пораженные синхитрием (Synchytrium endobioticum) и фитофторой (Phytophtora infestans), или плоды винограда, пораженные плазмопарой (Plasmopara viticola); гербарные образцы листьев картофеля, пораженных фитофторой, или листьев винограда, пораженных плазмопарой; живой мицелий мукора (Mucormucedo) на хлебе; мицелий сапролегнии (p. Saprolegnia) на мертвом насекомом; постоянные микропрепараты зооспорангии ольпидия и синхитриума, оогонии сапролегнии, поперечный срез листа картофеля, пораженные фитофторой, или листа винограда, пораженного плазмопарой, половой процесс и зиготы мукора, проросшая зигота мукора.

Работа 1. Строение, размножение и образ жизни ольпидия и синхитрия

Работа 1. Строение, размножение и образ жизни сапролегнии и фитофторы

Работа 2. Строение, размножение и образ жизни мукора.

.Теоретическая часть

Грибы - низшие эукариотные организмы с гетеротрофным типом питания. Они обладают признаками растительной и животной организации. Признаками растительной организации являются: наличие полисахаридной клеточной оболочки, наличие клеточной вакуоли (однако ее формирование происходит за счет расщепления внутреннего содержимого клетки, а не за счет поступления воды), неограниченный рост в течение всей жизни, абсорбтивное питание - всасывание все поверхностью, а не заглатывание, синтез витаминов, неподвижность вегетативных стадий (прикрепленный образжизни).

Признаками животной организации являются следующие: в состав клеточной оболочки входит животный углевод хитин, они лишены хлорофилла, поскольку не имеют пластидодромную систему, обладают первичным гетеротрофным типом питания, запасным питательным веществом является углевод животного типа – гликоген, конечным продуктом метаболизма азота является мочевина, наличие пищеварительного сока (ферментов), выделяемого в окружающую среду, чтобы расщепить сложные органические соединения, поступающие через клеточную стенку.

Вегетативное тело грибов представляет собой мицелий (грибница). Это система нитей (гифы) с верхушечным ростом и боковым ветвлением. Мицелий может располагаться в субстрате и над субстратом. На последнем, как правило, формируются органы размножения. Нити мицелия могут плотно переплетаться и образовывать ложную ткань - плектенхиму. Из нее состоят следующие структуры (метаморфозы мицелия) плодовые тела (шляпка, ножка), ризоморфы (шнуры в несколько м. длины), склероции (каменисто-твердые короткие образования).

Грибы любят влажные, но хорошо аэрируемые условия существования, поэтому водных грибов мало. Для них предпочтительна кислая РН среды (растительные субстраты), т.к. в щелочной они не выдерживают конкуренции с бактериями. По образу жизни они могут быть сапрофитами (питание мертвым органическим веществом) и паразитами (питание живыми организмами), причем как факультативными (необязательными), так и облигатными (строго избирательными).

У большинства грибов клетка покрыта твердой клеточной оболочкой. На 80 - 90% она состоит из полисахаридов. Кроме того, в небольшом количестве имеются белки, липиды, полифосфаты, могут быть и пигменты (меланин и др.). В общем, основными компонентами клеточной стенки являются глюканы, хитин и белки. Микрофибриллярную (структурную) основу составляет хитин, редко целлюлоза (класс оомицеты) и хитозан (класс зигомицеты). Протопласт грибов окружен клеточной мембраной - плазмалеммой.

У грибов различают вегетативное, бесполое и половое размножение.

Отдел делят на следующие классы: Хитридиомицеты - Chytridiomycetes, Гифохитриомицеты - Hyphochytriomycetes, Оомицеты - Oomycetes, Зигомицеты - Zygomycetes, Аскомицеты - Ascomycetes, Базидиомицеты - Basidiomycetes, Дейтеромицеты –Deuteromycetes. Представителей первых трех классов традиционно относят книзшим грибам, а аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты составляют высшие грибы с хорошо развитым септированным мицелием.

Практическая часть

Инструкция к выполнению работы № 1

Chytridiomycetes Chytridiaceae Olpidium, Chytridiales Synchytrium

Олъпидиум капустный (Olpidium brassicae) - паразит, не имеющий мицелия. Рассматривают гербарные и заспиртованные образцы рассады капусты, пораженной ольпидием. Корень и часть подсемядольного колена имеют отмирающую черную морщинистую поверхность, поэтому болезнь называют черной ножкой (рис. 11). На препарате среза пораженного корня видны зооспорангии шаровидной формы с трубчатыми отростками, через которые одножгутиковые зооспоры выходят наружу. Кое-где в клетках корня можно увидеть талломы ольпидия в виде кусочков цитоплазмы. Из них и образуются зооспорангии.

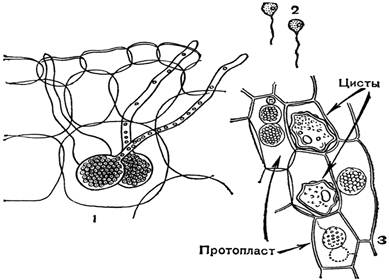

Рис.11.Ольпидиум(Olpidium brassicae).

1- зооспорангии в клетке хозяина; 2- зооспоры 3 - протопласты и покоящиеся споры паразита в клетках хозяина

Синхитриум (Synchytrium endobioticum) вызывает объемистые буристые опухоли на клубнях картофеля - рак. Рассматривают заспиртованные клубни, пораженные синхитриумом (рис. 12). На препарате среза пораженного клубня можно увидеть сории (группы) зооспорангиев. В них образуются одножгутиковые зооспоры, с помощью которых происходит заражение новых клубней.

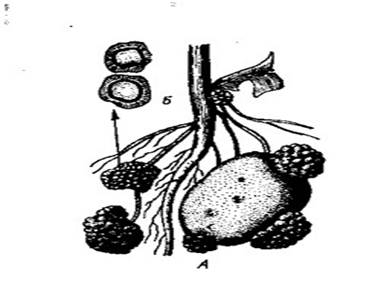

Рис 12.Синхитриум(Synchytriur eridobiottcum), A-клубни и столоны картофеля, пораженные синхитрием, Б- цисты

Рис 13. Сапролегния (Saprolegnia). А-зооспорангий с зооспорами; Б - оогамия:

1- антеридий, 2- оогоний с яйцеклетками

Иструкция к выполнению работы № 2

Oomycetes Saprolegniaceae Saprolegnia,

Saprolegniales Рhytophtora

Сапролегния (p. Saprolegnia) живет в воде, на мертвых насекомых, на икре рыб и на рыбах. Иглой снимают паутинистый налет (мицелий) с поверхности тела животного, пораженного сапролегнией, например, с мертвой мухи, и изготавливают препарат в капле воды. На препарате видны гифы гриба, не имеющие перегородок и содержащие густую цитоплазму и многочисленные ядра. На мицелии попадаются и удлиненные зооспорангии с зооспорами. Зооспорангий отделен от гифы перегородкой. Конец зооспорангия лопается, двухжгутиковые зооспоры выплывают наружу, попадая на подходящие объекты, прорастают и дают новый мицелий. Движение зооспор хорошо заметно при рассмотрении в микроскоп живого гриба. Размножение зооспорами - бесполое.

На постоянном препарате мицелия гриба рассматривают оогонии, имеющие шаровидную форму. В молодых оогониях видна цитоплазма, а в более старых - несколько крупных яйцеклеток. Оогоний, так же как и зооспорангий, отделен от гифы перегородкой. К некоторым оогониям присоединяются антеридии, отделившиеся от концов более тонких гиф.

Каждый антеридий образует вырост, который через пору в стенке оогония внедряется внутрь него (рис. 13).

Половой процесс заключается в том, что содержимое антеридия (цитоплазма и ядра) переливается в оогоний и оплодотворяет яйцеклетки. Последние окружаются толстой стенкой и после периода покоя образуют короткие гифы с зооспорангиями. Прорастание зооспоры начинается с мейоза.

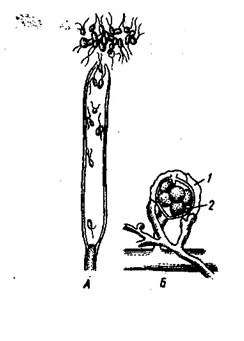

Фитофтора (Phytophthora in festans)- паразит, наносящий вред листьям и клубням картофеля. Рассматривают побуревшие листья картофеля, пораженные фитофторой (рис. 14). На нижней стороне листа, на границе между побуревшей частью и здоровой, заметна белая полоска, состоящая из гиф. При рассмотрении препарата среза пораженного листа видно, что окончания гиф выходят наружу через устьица. Это конидиеносцы или спорангиеносцы. Они ветвисты и на концах обычно несут конидии, заменяющие собой споры. Конидии отделяются от конидиеносцев и могут прорастать на листьях в новые гифы, проникающие через устьица внутрь листа. Во влажную же погоду конидии становятся зооспорангиями, в которых созревают двухжгутиковые зооспоры. Последние, попадая на здоровые листья, также прорастают и поражают их. На препаратах можно обнаружить также гифы фитофторы, разрастающиеся по межклетникам и дающие присоски (гаустории) внутрь клеток.

![]()

![]() Рис. 14. Фитофтора (Phytophthora infestans). А- побег картофеля,

пораженный фитофторой; Б-

разрез пораженного листа, на котором видны гифы гриба и конидии на

конидиеносцах, прорастающих через устьица нарушу; В, Г- зооспорангий и выход зооспор; Д- зооспоры; Е-

прорастание зооспоры; Ж-

конидия; 3- прорастание

конидиоспоры; И-К- клубни,

пораженные фитофторой; Л-М-

мицелий фитофторы в ткани клубня

Рис. 14. Фитофтора (Phytophthora infestans). А- побег картофеля,

пораженный фитофторой; Б-

разрез пораженного листа, на котором видны гифы гриба и конидии на

конидиеносцах, прорастающих через устьица нарушу; В, Г- зооспорангий и выход зооспор; Д- зооспоры; Е-

прорастание зооспоры; Ж-

конидия; 3- прорастание

конидиоспоры; И-К- клубни,

пораженные фитофторой; Л-М-

мицелий фитофторы в ткани клубня

Инструкция к выполнению работы № 3

Zygomycetes Mucoraceae Mucor

Mucorales

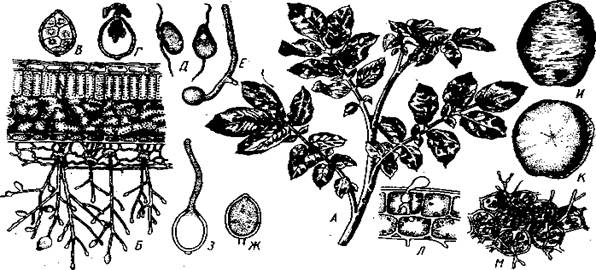

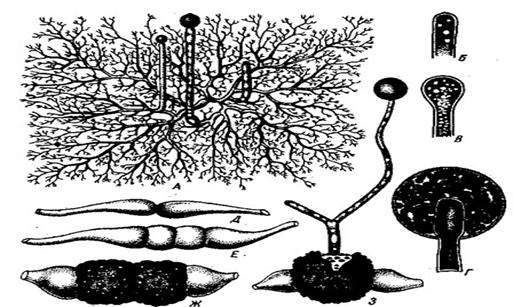

Мукор (Mucormucedo) - обычный сапрофит, поселяющийся на хлебе, на овощах, а также на навозе и на многих других органических субстратах (рис. 15). Небольшой кусочек мицелия со спорангиями помещают в каплю воды на предметное стекло и осторожно накрывают покровным стеклом так, чтобы не раздавить спорангии. При малом увеличении рассматривают мицелий, состоящий из тонких и более толстых гиф. Кое-где видны спорангиеносцы, заканчивающиеся спорангиями. Многие спорангии лопнули и поэтому одноклеточные споры заполняют каплю воды. Спорангии находятся на разных фазах роста, мелкие - бесцветные, крупные - имеют черную окраску. Форма спорангиев шаровидная. В лопнувшем спорангии можно заметить вздувшееся окончание гифы, от которого отделился спорангий-колонку. Вокруг нее лежат оставшиеся споры. В воздухе всегда имеется множество спор мукора. Попадая на увлажненный органический субстрат, они прорастают. При большом увеличении видно, что гифы мицелия без перегородок, т. е. нечленистые. В гифах имеется протопласт, состоящий из цитоплазмы и множества мелких ядер, а также вакуоли. Половое размножение - зигогамию можно рассмотреть на постоянном препарате. Гифы двух физиологически различных (гетероталличных) мицелиев, обозначаемых условными знаками + и-,растут навстречу друг другу. Концы их утолщаются, приходят в соприкосновение и отделяются перегородками, а стенки двух гиф, соприкасающихся между собой, растворяются и содержимое их сливается. Образовавшаяся зигота (зигоспора) с диплоидными ядрами покрывается толстой темной стенкой. После периода покоя она делится мейозом и прорастает. Образуются зародышевая гифа со спорангием, содержащим гаплоидные споры со знаком + и -. Рассматривают также постоянный препарат зиготы мукора. При большом увеличении видно, что зигота имеет бугристую поверхность и два подвеска- утолщенные остатки гиф.

Рис. 15. Мукор (Mucor mucedo). А- мицелий со спорангиями; Б-Г- образования спорангия; Д-Ж- зигогамия; З-прорастание зиготы

Вопросы для подготовки:

Общая характеристика грибов, их особое положение среди живых организмов. Типы организации. Плектенхима. Строениеклетки. Многообразие форм размножения. Образ жизни грибов, их значение в природе и жизни человека. Классификация. Низшие грибы.

Класс хитридиомицеты (ольпидиум, синхитриум).

Класс оомицеты: сапролегния, фитофтора, плазмопара. Образ жизни, циклы развития.

Класс зигомицеты на примере мукора. Строение, размножение. Зигогамия.