Руководство по сбору и гербаризации

растений

Гербарий

- это коллекция засушенных и соответствующим образом документированных

растений. Каждый гербарий образец должен отвечать определенным требованиям, т.е.

быть правильно изготовленным и оформленным. Только тогда гербарий и каждый

гербарный образец имеет научную ценность и может быть учтен при таксономических

и научных исследованиях. Поскольку гербарный образец, использованный в одной

работе, может стать материалом для других работ и исследований, то последний

подлежит сохранению. Особенно тщательно сохраняются типовые образцы - растения

или их детали, по которым был описан тот или иной новый для науки таксон.

Оборудование для работы

1.

Гербарная папка с бумагой. Она изготовляется

из 2-х листов толстого картона или фанеры (размером 43х30 см). В каждом листе у

двух продольных краев делаются прорези, через которые продевается тесьма или

шнур так, чтобы, передвигая тесьму (шнур), можно было увеличивать расстояние

между листами (рис.136, А). Для сбора растений пользуются также сумками,

полиэтиленовыми мешочками. Однако в них растения мнутся, быстро завядают. Они

больше пригодны для сборов при работе по определению растений. Собирать

растения для гербария в виде букета тоже не рекомендуется, так как растения

быстро вянут и становятся непригодными для гербаризации. В папку кладется 40-50

двойных листов бумаги (газетной), для изготовления гербарных «рубашек» и

прокладок.

2.

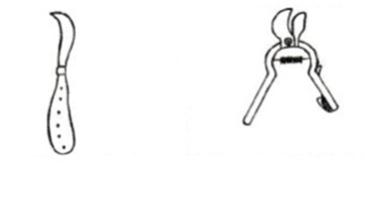

Ножницы для срезания побегов

травянистых растений. Секатор для

срезания побегов деревьев и кустарников или

перочинный нож (рис.136. В,Г);

3.

Небольшие черновые этикетки,

в которых пишут название растения, если оно известно, место обитания, дату

сбора;

4.

Карандаш;

5.

Запас сушильной бумаги

(газетной);

6.

Плотная бумага или тонкий

полукартон для монтировки (приклеивания или нашивания) высушенных растений не

менее 120 листов. Формат 42х29 см;

7.

Гербарные сетки (прессы) или

листы фанеры с отверстиями для сушки растений (рис.136,Б). Гербарная сетка

состоит из куска нетолстой прочной проволочной сети, заключенной в деревянную

рамку из планок шириной 3-4 см. Сетка должна быть туго натянута. Растения в

сушильной бумаге помещают между двумя сетками и туго связывают веревками.

Размер гербарной сетки соответствует формату сушильной бумаги;

8.

Лупа, пинцет, препаровальные

иглы, которыми пользуются при

определении растений;

9.

Определитель растений.

А

Б

В

Г

Рис. 136. Оборудование для сбора и сушки гербария: А – папка для сбора растений;

Б –

гербарная сетка; В – перочинный нож; Г – секатор.

Сбор и основные правила закладки растений

Собирать и закладывать растения в бумагу

следует только в сухую погоду в 10-11 часов утра, когда растения просохнут

после росы. Сбор мокрого гербарного материала приведет к потемнению и к

последующей порче. Травянистые растения для гербария собирают со всеми его

частями – надземными и подземными побегами, корнями, цветками и плодами, с

деревьев же или кустарников срезают ветви до 30 см. длиной. Растения выбирают

свежие без признаков увядания. Срезанные или выкопанные с корнем растения

укладывают сразу в лист сушильной бумаги («рубашку»), тщательно расправляют все

органы, вкладывают черновую этикетку, в которой указывают название растения

(если оно известно), местообитание, место и дату сбора. Листы с растениями

чередуют с пустыми листами сушильной бумаги (прокладка), и все это помещают в

папку. Количество бумаги в папке определяется количеством растений, которое

предполагается собрать. Главный принцип расположения на листе бумаги - чтобы

растение выглядело по возможности наиболее естественно, но с учетом эстетики.

Каждый лист растения распрямляется, один или несколько листьев переворачиваются

нижней стороной вверх, а если листья в естественном состоянии как-либо изогнуты

(например, сложены вдоль центральной жилки), то несколько из них оставляют в

таком же виде. Если листья или побеги налегают друг на друга, между ними

прокладывается кусочек бумаги, иначе места налегания при высыхании темнеют.

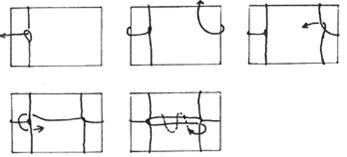

Длинные стебли и листья, не помещающиеся на лист, изгибаются. Сгибы

производятся под острым углом. Для того, чтобы стебель

не разгибался, место сгиба вставляется в прорезь в клочке бумаги (рис. 137, А). Все изгибы должны находиться на одном уровне и

доходить почти до краев листа (рис. 137, В). Очень

крупные растения разрезаются на части, причем закладывать их следует не все, а

только наиболее характерные. Например, если мы засушиваем бодяк огородный в

полтора метра высотой, то в папку закладывают верхнюю часть стебля с листьями и

соцветием, участок средней части стебля с листьями и нижнюю часть с

прикорневыми листьями и корнями. Если даже эти части на один лист не

помещаются, можно сделать несколько, и монтировать их

потом в коллекционный гербарий надо будет на нескольких листах. Толстые части

растений режутся вдоль, иногда еще приходится выскребать сердцевину. Жесткие и

колючие растения предварительно сплющивают, зажимая между досками или листами

твердого картона. Мясистые растения, типа очитков или молодила, перед

засушиванием ошпариваются кипятком, иначе они продолжают расти

в гербарии и подгнивают. Если сочное растение очень нежное (типа

орхидей), то вместо ошпаривания можно опустить его на несколько секунд в спирт

(спирт должен быть не ниже 70 градусов крепости, чтобы растения

зафиксировались). Для того, чтобы сочные растения при

сушке не темнели, можно их посыпать порошком салициловой кислоты (продается в

аптеке). Порошок от этого не портится, и потом его можно собирать и

использовать повторно.

Цветки синих оттенков (например, колокольчики)

легко теряют окраску. Их рекомендуется прокладывать бумагой, предварительно

пропитанной раствором поваренной соли и высушенной. Нежные цветы лучше

прокладывать тонким слоем ваты или фильтровальной бумаги. Чем быстрее венчик

высохнет, тем с меньшей вероятностью он изменит цвет. Чтобы

тонкие части растения, лежащие рядом с

толстыми (например, листья на толстом стебле), не сморщились при сушке, их надо

проложить свернутым в несколько раз кусочком бумаги. Водные растения

расправляются прямо в воде. Для этого лист плотной бумаги (типа чертежной)

подводится в воде под растение (предварительно вынутое из грунта, если оно

прикреплено). Растение расправляется (прямо в воде), а затем лист бумаги за два

края аккуратно вынимается из воды. При этом надо следить, чтобы вода стекала

равномерно со всех сторон. Лист с растением вкладывается в сухую рубашку.

Хвойные растения в гербарии почти всегда осыпаются. Для предотвращения осыпания

их можно обваривать кипятком или окунать в спирт (70 градусов), однако это помогает

далеко не всегда. Самое радикальное средство - окунуть ветку в растворенный в

горячей воде столярный клей. Когда иголки растут пучками (как у лиственницы или

кедра), в каждый пучок пускается капля клея. Очень важное правило: в каждый

лист с растениями необходимо вложить рабочую этикетку.

На

этикетке следует указать дату сбора, географическое положение, в каком биотопе

рос данный вид. В некоторых случаях указываются и другие данные, например, для

мхов и лишайников, растущих на коре, - породу дерева, для паразитов, типа

заразихи, - название растения-хозяина.

А Б (неправильно) В (правильно)

Рис.137. Расположение

растений на листе бумаги

Сушка растений

По прибытии домой растения из гербарной папки

перекладываются в гербарную сетку, по возможности сразу же. Укладываются они в

тех же рубашках, в которые были заложены на экскурсии. Между рубашками

прокладывается по 2-3 газеты или специальные матрасики. Матрасики делаются из

тонкого слоя ваты, обернутого папиросной или фильтровальной бумагой и прошитые

или проклеенные клейстером по краям. Размер их такой же, как и у рубашек - 35 х

50 см. В сетку закладывают 15-20 листов с растениями. Сетка сильно затягивается

веревкой так, чтобы половинки ее нельзя было сдвинуть руками друг относительно

друга, а веревка звенела.

Способов затягивания сетки существует множество,

для примера приводим один из них. На одном конце веревки завязывается узел, на

другом - петелька. В эту петельку продевается конец веревки и полученную петлю

надевают на сетку. Сетка обвязывается веревкой по схеме на рис. 138. Далее

сетка кладется на стул или на пол, края ее сильно прижимаются руками или руками

и коленом, а конец веревки при этом сильно натягивается на себя. Когда сетка,

по вашему мнению, достаточно затянута, конец веревки направляется вверх, а

перекрестье веревок прижимается большим пальцем левой руки (чтобы веревка не

слабела). Затем делается узел (рис. 139): петля вытягивается до затягивания

узла, а узелок на конце веревки препятствует проскальзыванию конца. За эту

петлю сетка вывешивается на улице в тени.

Рис. 138. Схема затягивания веревки на гербарной папке

Первые 2-3 дня прокладки меняются как можно

чаще, не реже 2-х раз в день, лучше даже 3-4 раза, а в последующие дни - 1 раз

в сутки до полного высыхания растений. Если сетки нет, то можно сушить растения

просто под грузом, прижав фанерой или чем-либо подобным, но тогда растений надо

класть меньше, а прокладок – больше и менять их чаще. В условиях повышенной

влажности прокладки и растения можно сушить утюгом. Только что собранные

растения могут потемнеть, впрочем, некоторые растения темнеют от утюга всегда,

так что, прежде, чем гладить, надо проверить реакцию

растения. Готовность растения можно проверить, приподняв его за стебель: листья

и концы побегов не должны резко изгибаться вниз. Еще можно прикоснуться губами

к растению - не до конца просохшее растение холодит губы.

Рис. 139. Схема завязывания

узла.

Монтирование гербария

Готовые растения, высушенные и определенные,

монтируются на листе плотной бумаги (типа чертежной, 1/4 листа ватмана, формат

А-3), размером примерно 30 х 45 см. Стандартность нужна для обмена образцами

между гербариями, а в каждом конкретном гербарии надо только следить, чтобы

листы были одного размера - так их удобнее хранить. Растения прикрепляются к

листу тонкими полосками бумаги, смазанной клеем. Обычно используют резиновый, казеиновый, столярный клеи, но не силикатный, от

которого коробится и желтеет бумага. Крупные части растения пришиваются к листу

нитками. Каждый стежок завязывается отдельно, над растением. Петель снизу не

должно быть, они могут повреждать лежащие ниже листы гербария в стопке. Нельзя

мазать клеем само растение, оно от этого портится. Хорошо ли прикреплено

растение, можно проверить, перевернув лист - оно не должно отходить от бумаги.

Растение должно заполнить весь гербарный лист, поэтому некрупных экземпляров на

одном листе надо монтировать несколько. Если они совсем маленькие, то их должно

быть не меньше шести штук (иначе лист, по общепринятым у ботаников правилам, не

считается гербарным образцом). Очень крупные растения, не влезающие на один

лист, монтируются на нескольких, - эти листы вкладываются в общую рубашку. Один

вид растения лучше монтировать на нескольких листах (в нескольких экземплярах)

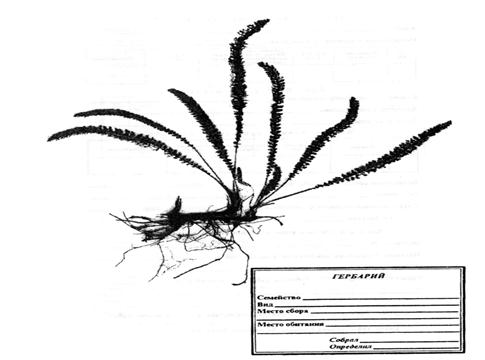

- на случай порчи или для обмена с другими гербариями. В правом нижнем углу

листа приклеивается этикетка (рис.140). На этикетке указываются:

точное латинское название (рода и вида);

местонахождение (географический пункт) -

республика, область (край), район, ближайший населенный пункт, если есть река -

положение

местообитание - лес, луг, болото (какие,

достаточно подробно), микрорельеф, высота местности над уровнем моря, положение

относительно русла реки (пойма, терраса и т.д.), тип почвы (если возможно);

относительно нее; дата сбора;

Ф.И.О. собравшего

растение;

Ф.И.О. определившего

растение;

Общепринятый размер этикетки - 12 х 7 см

(1/18 листа писчей бумаги).

Рис.140.

Образец гербарной этикетки

Оформление гербария с помощью фотоаппарата

Фотографировать растения в природных

условиях можно любым фотоаппаратом. Фотографировать лучше всего цифровым

фотоаппаратом. В дождливую и пасмурную погоду фотографировать не рекомендуется.

Лучше всего фотографировать или изолированное травянистое растение, или краевые

экземпляры при групповом расположении. У растения должны быть хорошо видны все

надземные органы. При фотографировании деревьев и кустарников следует добавить

четкое изображение отдельного побега. Фотографии должны быть пронумерованы и

снабжены картотекой. По каждому виду растения пишется карточка, на одной ее

стороне этикетка, на другой – краткое описание. Фотографировать можно не только

распространенные, но и известные редкие виды. Изображение растения не должно

быть вялым, не резким и не должно содержать механических повреждений; должно

содержать все необходимые для определения видовой принадлежности признаки. Если

вид растения трудно определить по фотографии (например, у некоторых злаков,

осок и др.), то его не следует фотографировать. Определение растений проводится

в домашних или лабораторных условиях. Для определения берут побег только у

неизвестных растений, которые определяются с помощью определителя.

Определение растений

Научное знакомство с растением ведется,

прежде всего, путем морфологического анализа его органов: вегетативных и

репродуктивных (генеративных). Для проведения описания необходимо знание

основных понятий из морфологии растений. Результаты анализа представителей

важнейших семейств следует кратко записывать в

тетради, сопровождая записи рисунками, схемами. Каждое растение, входящее в

гербарий, должно быть верно определено.

Определитель растение – это значит

установить его систематическое положение и название вида, к которому оно

относится: латинское и русское.

Перед определением, особенно первых

растений, желательно детально описать растение, пользуясь бланком для

морфологического описания и определения растений, помещенных в конце

руководства. Лучше всего определять свежесобранные растения. Однако можно

проводить морфологический анализ и определение засушенных растений (гербарных

экземпляров). Засушенные цветки и плоды следует перед определением распарить в

кипятке, после чего с помощью пинцета, препаровальных

игл и лупы их можно легко препарировать и рассматривать строение. Определение

растений выполняется по специальным определителям. Большинство определителей

составлено так, что последовательно узнают семейство, род, вид. Часто

определители содержат «дихотомические таблицы» для определения семейств, родов

и видов.

Дихотомическая таблица состоит из

последовательных ступеней, обозначаемых порядковыми номерами с левой стороны

таблицы. Каждая отдельная ступень (1, 2, 3 и т.д.) делится в

свою очередь на 2 части: тезу (обычно положительное утверждение – это первая

часть ступени, обозначаемая цифрой: 1, 2, 3 и т.д.) и антитезу (обычно

отрицательные положения или иная совокупность признаков) – это вторая часть

этой же ступени, обозначаемая по- разному в разных определителях: «+», «–»,

«0».

В конце каждой тезы и антитезы стоит цифра

какой-либо ступени или название семейства (в таблице для определения семейств),

рода (в таблице

родов какого-либо семейства) или вида (в таблице

для определения видов

какого-либо рода). Определяющий,

руководствуясь признаками определяемого растения, выбирает тезу или антитезу.

Если в конце тезы или антитезы стоит цифра, то это значит, что определение

растения нужно вести дальше, переходя от ступени к ступени, цифра которой стоит

в конце выбранной тезы или антитезы. Так, постепенно следует переходить от

ступени к ступени до тех пор, пока в конце тезы или антитезы не окажется

название семейства.

Определение семейства – это первый важный

этап работы.

Далее следует второй этап – определение

рода, к которому относится

растение. Цифра, стоящая после названия семейства,

указывает на страницу, где нужно искать следующую таблицу, по которой

определяется род. Родовые таблицы составлены так же, как и таблицы для

определения семейств, то есть каждая состоит из ступеней, обозначенных

номерами. Заключительным 3-м этапом является определение вида растения. После

определения рода следует обратить внимание на цифру, стоящую перед названием

рода. Эта цифра обозначает номер рода, под которым приведена

таблица определения видов данного рода. Видовые

таблицы построены аналогично родовым. Ход определения

следует записать в тетради. Иногда в определениях приводятся разновидности,

формы, вариации. Многие ступени имеют рядом с номером ступени номера,

заключенные в скобки. Эти номера обозначают предшествующие ступени, от которых

сделана сюда отсылка и намечают обратный ход определения. Такое обозначение

облегчает определение, если сделана ошибка. В случае ошибки в определении (если

не подходит указанная совокупность признаков) следует повторить более

внимательно определение с той ступени, где возможно произошла ошибка, или же

все определение начать сначала. При определении необходимо читать полностью

тезу и антитезу, тщательно их сравнивать и только после сравнения выбирать

дальнейший путь определения. В руководствах для определения растений (в начале

или в конце книги) даются разъяснения по технике определения, условные

обозначения и сокращения.

Без выполнения морфологического анализа на

первых порах нельзя

начать определение растения по определителю. Для

начального знакомства с определением следует выбирать уже известные растения с

крупными цветами: вишня, яблоня, табак, горох, лютик.

Если нашим объектом будет вишня, то результаты

определения по трем

этапам будут таковы:

Семейство: Rosaceae.

Розовые.

Род: Cerasus. Вишня.

Вид: Cerasus vulgaris Mill. Вишня садовая.

Научное название вида складывается из двух

латинских слов по бинарной (двойной) номенклатуре, предложенной в 18 веке

шведским ученым К. Линнеем. Первое слово «Cerasus» –

это название рода, второе «vulgaris» – это видовой

эпитет (но не вид). Два этих слова вместе составляют название вида. После

латинского названия вида пишется фамилия или инициалы автора, давшего это

название. В данном случае название растению дал Ph. Miller, фамилия которого

сокращенно пишется Mill. Приводим примеры других

сокращений фамилий и инициалов авторов: L. (Carl Linne – К. Линней), Д.С.

(А.Р. De Candolle – Де Кандоль), С.А. Mey (C.A. Meyer – К.А.

Мейер), Ewersm (Ewersmann –

Э. Эверсманн). Во «Флорах» приводятся

указатели сокращений фамилий авторов. Иногда после латинского названия вида в

скобках стоят другие латинские названия. Их писать в этикетках не следует.

Например, Cerasus vulgaris Mill (Рrunus cerasus L.). Писать следует только Cerasus

vulgaris Mill. Вишня

садовая. Не следует обозначать название рода сокращенно, лишь первой буквой его

латинского названия. В определителях это делается из-за экономии текста в

таблицах для определения видов, причем в заголовке каждой таблицы указывается

полное название рода. Иногда студенты допускают эту ошибку и при написании

этикетки пишут, например, название вида – М. domestica

Вorkh. При определении

культурных растений обычно не ограничиваются определением вида – species (сокращенно – sp.), еще

определяется подвид – subspecies –

(subsp, или ssp.), разновидность –

varietas (var.), форма – forma (f.), сортотип – concultivarietas (concultivar., ccv), сорт – cultivarietas (cultivar., cv.). Вот

примеры таких наименований растений:

1. Soja hispida Max. subsp. chinensis

Enk. Соя

шерстистая, подвид – китайская.

2. Malus domestica Borkh. var. prasomila, Яблоня домашняя, разновидность – ранет.

3. Beta vulgaris L. ssp. esculenta Gurke var. alba D. С. Свекла обыкновенная, подвид – съедобная

(столовая), разновидность – белая.

4. Beta vulgaris L.

var. atrorubra Krossochk. Concultivar aeguptica. Свекла

обыкновенная, разновидность – столовая, сортотип – египетская.

Хранение гербария

Готовый гербарий складывается в пачки по 15 - 20 листов,

причем укладывать их лучше корнями в разные стороны, чтобы пачка была

одинаковой толщины и листы гербария не перегибались.

Пачки удобно хранить в картонных папках. Папка

делается из двух листов толстого картона или даже фанеры, скрепленных через прорези

тесемками. Для удобства работы с гербарием в папку целесообразно складывать

растения согласно какой-либо системе, по группам (например, семействам) и

делать на папке соответствующую надпись. Растения из одного рода складываются в

общую рубашку. Гербарий хранится в шкафах в сухом помещении, регулярно

проветриваемом. Шкафы должны плотно закрываться. Хорошо хранить гербарий в

специальных картонных коробках (45-50 см длины, 32-35 см ширины и 28-30 см

высоты), с открывающимися передними стенками. Надо следить, чтобы в гербарии не

завелись насекомые (особенно подвержены повреждениям сережки и соцветия

молочаев). Обычно рекомендуется класть в коробки нафталин, но опыт показывает,

что это не слишком помогает. В больших хранилищах гербарии обрабатывают парами

сероуглерода, но это средство не очень доступно. При обнаружении заражения

можно попробовать обработать любым средством от бытовых насекомых. При

просмотре гербарные листы не перевертывают, а перекладывают.

Сбор растительного материала для морфологического

гербария

1.

Собрать

и засушить цельные листья, имеющие различные формы листовой пластинки:

игольчатую (сосна, кедр); линейную (злаки); округлую (осина); овальную (ирга –

садовый кустарник); продлговатую (спирея);

эллиптическую (ландыш, жимолость); яйцевидную (любка двухлистная); ланцетную (ива); продолговато-сердцевидную

(крапива); сердцевидную (фиалка); стреловидную (щавель обыкновенный);

копьевидную (вьюнок, щавелек); ромбовидную (береза); лопатчатую

(ромашка-поповник, кошачья лапка) и др.

2.

Подобрать коллекцию

листьев с различными типами жилкования: а)

пальчатое (лютик, клен, настурция); б)

пальчато-сетчатое (герань, мальва); в) дуговидное (подорожник, ландыш); г)

параллельное (злаки, осоки); д) перисто-краевое (дуб, береза, каштан); е)

перисто-сетчатое (яблоня, ива); ж) перисто-петлевидное (щавель, картофель,

томат).

3.

Собрать листья,

различные по форме расчленения пластинки листа:

цельный лист (яблоня, ива), перистолопастный (дуб),

перистораздельный

(кульбаба

осенняя), перисторассеченный (валериана, таволга), перистосложный (рябина, акация желтая), пальчатолопастный

(хмель, клен), пальчатораздельный (лютик едкий), пальчаторассеченный (конопля), тройчатосложный (земляника,

клевер) и т.д.

4.

Собрать листья с

различными краями пластинки: цельнокрайний лист

(жимолость, сирень), пильчатый

(крапива жгучая, конопля), городчатый

(слива), колючезубчатый или шиповатый (чертополох,

бодяк), лист двоякопильчатый (береза).

5.

Составить гербарий

растений с различным типом листорасположения:

а) мутовчатый (вороний глаз, хвощ, подмаренник); б)

спиральный (груша,

черемуха); в) супротивный (куколь, глухая

крапива); г) розетка (одуванчик, кульбаба осенняя).

6.

Собрать

различные формы стеблей: прямостоячий (лютик, любое

крестоцветное); ползучий (земляника и будра плющевидная);

вьющийся (вьюнок, хмель, фасоль – эти стебли надо срезать вместе с куском

тонкой веточки других растений или веревки, вокруг которых они обвились и так,

вместе, засушить); лазящий (горох посевной, чина, мышиный горошей);

корневище (глухая крапива, пырей, ландыш); стеблевой клубень (картофель, найти

клубень с побегом, на котором он растет, и вместе высушить); луковицы.

7.

Собрать

корни различной формы: стержневой (одуванчик, укроп,

горох), ветвистый (мальва), мясистый стержневой (морковь, свекла), мочковатый

(злаки), корни бобовых с клубеньками (клевер и др.).

8.

Собрать различные

цветки: а) простые и махровые (шиповник и др.); б)

цветки с простым звездчатым и с двойным звездчатым

околоцветником (актиноморфные): свободнолепестные и

спайнолепестные цветки; в) двустороннесимметричные (зигоморфные) цветки (цветки

мотыльковых

растений, шалфея, львиного зева, анютиных глазок и

др.).

9.

Собрать различные

соцветия: а) колос простой – ветки без цветоножек,

сидят по одному (подоржник,

коровяк); б) кисть – как колос, но цветки на цветоножках (крестоцветные,

смородина); в) колос сложный – цветки колосками по два или по несколько штук

(все колосковые злаки, из диких – пырей, плевел); г) метелка – сложная кисть

(овес и другие метельчатые злаки); д) щиток – кисть, но длина цветоножек согласуется так, что цветки,

как у зонтика, сидят в одной плоскости (плоды рябины); е) зонтик простой – все

цветоножки неветвящиеся выходят из одной точки, от вершины стебля или цветочной

стрелки (примула); ж) головка (клевер); з) корзинка – стебель наверху расширен

в тарелочку (одуванчик, маргаритка, ромашка); и) зонтик сложный – все зонтичные

(укроп, тмин, морковь и др.); к) завиток – из пазухи листа образуется

только одна боковая цветочная ось, заканчивающаяся одиночным цветком. Все

боковые оси (и цветки) направлены в одну сторону (незабудка, окопник).

10.

Собрать

различные типы плодов: а) нераскрывающиеся: зерновка (злаки), семянка

(подсолнечник, василек, одуванчик), орех (лещина), желудь (дуб), крылатка (вяз,

клен) и другие; б) раскрывающиеся: листовка (живокость, калужница), боб

(эспарцет), стручок (рапс), стручочек (пастушья

сумка), коробочка (мак, белена, дрема); в) сочные плоды: костянка (вишня,

слива), ягода (крыжовник, виноград); г) сложные и ложные плоды: сложная костянка (малина), сложная

семянка (лютик), ложная ягода (яблоня, груша). Собрать

коллекцию плодов и семян, имеющих различные приспособления для их

распространения: семяна с летучкой (одуванчик), плоды

с прицепками (морковь, череда), с крылатыми выростами (вяз, клен, ясень, береза)

и другие.

11. Заготовка и

хранения материала Собранный во время экскурсий

материал

тщательно просматривается, отделяется от ненужных примесей (случайно попавшие

растения, почва и т.д.) и подбирается по отдельным темам (например, листья, стебли, соцветия и т.д.).

Хранится материал в виде гербария, спиртовых препаратов, сухих коллекций и т.д.