ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ. СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ.

1.

Введение. Понятие

биологического разнообразия

2.

Концепция сохранения биоразнообразия

1. Введение. Понятие биологического разнообразия

Каждая форма жизни уникальна, поэтому,

вымирание лишь одного дикого вида влечет за собой безвозвратную потерю от 1000

до 10000 генов с неизвестными потенциальными свойствами.

Биоразнообразие – совокупность видов организмов, составляющих

экосистему.

Термин «биологическое разнообразие», или

«биоразнообразие», вошел в употребление в 1992 г. после Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию в г. Рио–де–Жанейро

(Бразилия), это стало главным событием в истории мировой цивилизации, где была

принята Конвенция о биологическом разнообразии, которую подписали более 180

стран, в том числе и Россия. Активная реализация Конвенции о биоразнообразии в

России началась после ее ратификации Государственной Думой в 1995 году.

В Конвенции под «биологическим разнообразием»

понимается «вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди

прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы,

частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках

вида, между видами и разнообразие экосистем».

Именно в Рио–де–Жанейро получили общемировое

политическое признание проблемы, связанные с глобальным потеплением климата и

сохранением биоразнообразия на Земле.

Большую роль в теоретической разработке

проблем устойчивого развития и подготовке в данной конференции сыграл академик

В.А. Коптюг.

Сокращение

биоразнообразия занимает особое место среди основных экологических проблем

современности. Происходит интенсивное уничтожение природных экосистем и

исчезновение видов живых организмов.

Дальнейшее

сокращение биоразнообразия может привести к дестабилизации биоты,

утрате целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие

характеристики среды. В результате необратимого перехода биосферы в новое

состояние она может оказаться непригодной для жизни человека. Сохранение

разнообразия живых систем на Земле - необходимое условие выживания человека и

устойчивого развития цивилизации.

Россия

играет ключевую роль в сохранении глобального

биоразнообразия и поддержании биосферных функций, так как на ее территории

сохраняется крупнейший массив природных экосистем и представлена значительная

часть мирового видового разнообразия.

Для сохранения биологического разнообразия России в

соответствии с ее обязательствами в рамках Конвенции о биологическом

разнообразии

разработаны Национальная Стратегия и План действий по сохранению

биоразнообразия России.

Основными причинами утраты биологического

разнообразия, которые отмечены в Конвенции, принятой на конференции в

Рио–де–Жанейро, являются:

♦ увеличивающаяся численность населения;

♦ возрастающее потребление природных ресурсов;

♦ нерачительное (небрежное) отношение к биологическим видам

и экосистемам;

♦ плохо продуманная государственная политика в области

использования природных ресурсов;

♦ негативное влияние международной торговли;

♦ несправедливое распределение ресурсов;

♦ непонимание или игнорирование значения биологического

разнообразия.

Следует отметить, что именно разнообразие

видов является главным условием сохранения устойчивости экосистем. Сохранять

отдельные виды живых организмов не имеет смысла, даже если они занесены в

Красную книгу (Красная книга – список редких и находящихся

под угрозой исчезновения организмов), так как эти виды связаны с множеством

других видов, образующих единое целое – экосистему.

Биоразнообразие принято делить на три

основные уровни или категории: генетическое,

видовое и экосистемное.

Генетическое разнообразие – это разнообразие

генов внутри одного вида

Особи внутри популяции обычно

генетически отличаются друг от друга. Генетическое разнообразие связано с тем,

что особи обладают незначительно отличающимися генами – участками хромосом,

которые кодируют определенные белки.

Установлено, что редкие виды имеют меньшее

генетическое разнообразие, чем широко распространенные, и соответственно они

более подвержены угрозе вымирания при изменении условий окружающей среды.

Видовое разнообразие – это разнообразие видов внутри одного региона. По оценкам

ряда биологов, сегодня на Земле обитает приблизительно 10 млн. видов разных

живых организмов, однако только около 1,5 млн. из них имеют систематические

названия. Таким образом, существует огромное количество насекомых, жителей

гидросферы и микроорганизмов, которые неизвестны науке. Точное число обитающих

на нашей планете видов не может привести никто, но известно, что число видов

животных значительно превосходит число видов растений, грибов и бактерий.

Известно также, что среди животных по числу зарегистрированных видов лидируют

насекомые. Их многообразие таково, что по числу видов они превосходят не только

всех остальных животных, но также растения и микроорганизмы вместе взятые. В

царстве растений пальму первенства уверенно держат покрытосеменные, или

цветковые.

Экосистемное разнообразие – это разнообразие видов внутри экосистемы. Под снижением

биоразнообразия понимают не только уменьшение числа видов животных, но и

качественные изменения экосистем. Качественные изменения экосистем происходят в

основном из–за деятельности человека и в то же время представляют для него же

серьезную опасность. Преднамеренный или случайный перенос особей

какого–либо вида животных за пределы его ареала называют интродукцией (от

лат. introductio – внедрение).

Интродукция может привести к снижению биоразнообразия. Если на новом месте у

вновь переселенных животных не окажется естественных врагов, то интродуцированный вид быстро размножится и вытеснит другие

виды, обитающие на данной территории. Примеры неудачных интродукций: появление

колорадского жука в Европе, размножение кроликов в Австралии, быстрое

увеличение количества каспийских моллюсков в Финском заливе и др. По мнению

многих ученых, введение новых видов животных возможно только при строгом

научном обосновании в обедненные антропогенные системы для поддержания баланса

экосистемы.

Таким образом, главные причины снижения

биоразнообразия состоят в следующем:

ü

нарушение среды обитания в результате вырубки

лесов, распашки новых земель, осушения болот и мелиорации, орошения засушливых

земель, добычи полезных ископаемых, строительства дорог, городов, нефте– и газопроводов, линий электропередачи, плотин на

реках и т. п.;

ü

прямое уничтожение некоторых видов животных

для защиты сельскохозяйственной продукции (истребление хищников, грызунов,

диких животных, поедающих урожай);

ü

случайное уничтожение животных (гибель

животных на автомобильных дорогах, в результате военных действий);

ü

чрезмерный отстрел или отлов рыбы

(браконьерство, охота);

ü

интродукция чужих видов (вымирание коренных

представителей флоры и фауны под влиянием завезенных видов);

ü

загрязнение окружающей природной среды

(гибель различных видов растений и животных при действии загрязнителей биосферы

нефтью, нефтепродуктами, химическими удобрениями, пестицидами, выхлопными

газами автотранспорта, токсичными промышленными и сельскохозяйственными

отходами и т. п.).

Причины, по которым необходимо сохранять биоразнообразие

следующие:

ü потребность

в биологических ресурсах для удовлетворения нужд человечества (пища, материалы,

лекарства и др.);

ü этический

и эстетический аспекты (жизнь самоценна) и т.д.

Главная причина сохранения биоразнообразия состоит в том, что оно

выполняет ведущую роль в обеспечении устойчивости экосистем и биосферы в целом

(поглощение загрязнений, стабилизация климата, обеспечение пригодных для жизни

условий). Биоразнообразие выполняет регулирующую функцию в осуществлении всех

биогеохимических, климатических и других процессов на Земле. Каждый вид, каким

бы незначительным он не казался, вносит свой вклад в обеспечение устойчивости

не только локальной экосистемы, но и биосферы в целом.

Пользу от сохранения биоразнообразия можно распределить по трем

категориям:

I.

Биологические ресурсы

– Пища для людей и культивируемых животных;

– Медицинские и фармацевтические ресурсы;

– Размножающиеся популяции, резервуары популяций;

– Продукты лесной промышленности;

– Декоративные растения и животные;

– Потенциальные источники для улучшения пород/сортов и для

биологического контроля.

Пока не идентифицированные ресурсы (будущие ресурсы).

Предполагается, что существует целый ряд видов животных, растений и грибов,

которые окажутся очень ценными ресурсами в будущем, однако, в настоящее время

определить список этих форм невозможно.

II.

Функционирование экосистем;

1. Защита водных

ресурсов;

2. Формирование и

сохранение почв;

3. Запасание и

возобновление питательных веществ в масштабе отдельных экосистем и биосферы в

целом;

4. Разложение и

поглощение загрязнений;

5. Поддержание

климатической стабильности;

6. Поддержание

состояния экосистем;

7. Восстановление

экосистем после непредсказуемых событий;

III.

Социальные выгоды

1. Исследование,

образование, мониторинг;

2. Развитие

рекреационной сферы: отдых и туризм;

3. Культурная

значимость;

Каждая

их этих трёх категорий может иметь влияние на

экономику. Эти влияния могут быть такими:

– прямое: непосредственная экономическая

значимость, например, в медицине, лесном хозяйстве, туризме;

– косвенное: экономический выигрыш следует из

лучшей и часто устойчивой инфраструктуры (исследовательские, образовательные и

охранные мероприятия).

Наряду с остальной значимостью, биоразнообразие является одним из

ключевых компонентов оценки состояния экосистем. Эта оценка складывается из

наличия взаимосвязи между людьми, биоразнообразием и экосистемами. Другими

словами, изменения в условиях жизни человека прямо и косвенно вызывают

изменения в биоразнообразии, экосистемах и в конечном итоге в экосистемных услугах, которые они обеспечивают. Тем самым

биоразнообразие и благосостояние человека тесно переплетаются между собой.

2. Концепция сохранения биоразнообразия

Концепция

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию утверждена Указом

Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440. В этой концепции выделяются следующие

важные для разработки Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия

моменты:

ü единство

общества, экономики и природы;

ü требование

устойчивого, максимально предсказуемого развития страны, исключающего процессы

разрушения и деградации природной среды.

Формирование экологической культуры населения реализуется в

большей степени через непрерывное экологическое образование, просвещение и

воспитание.

Направления непрерывного экологического образования, воспитания и

просвещения включает в себя дошкольное и общее образование, среднее и высшее

профессиональное образование, дополнительное образование, а также

распространение экологических знаний, в том числе и через музеи, библиотеки,

учреждения культуры, природоохранные учреждения, общественные экологические

организации и средства массовой информации.

Образование в области сохранения биоразнообразия. Возрастающая

антропогенная нагрузка на природные сообщества поставила мировое сообщество на

грань экологического бедствия, что обусловило резкое снижение запасов

биологических ресурсов. Запасы некоторых из них сократились в десятки раз.

Многие виды занесены в Красную книгу РФ и мира. Сокращаются площади зон по

сохранению биоразнообразия. Возросла мутагенность среды.

Для того чтобы создать полноценную программу сохранения, способную

защитить и даже восстановить находящиеся в опасности виды, жизненно необходимо

понять состояние их популяций в дикой природе, выявить, как реагируют эти

популяции на различные условия, знать естественную историю и экологию этих

видов. Этому способствует развитие системы экологического образования,

просвещения и воспитания, подготовка квалифицированных кадров в области

различных направлений и сфер экологии.

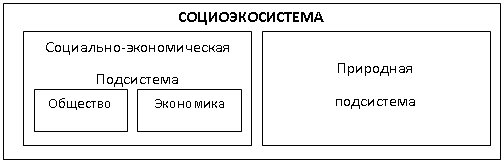

Задача

сохранения биоразнообразия должна решаться в рамках высшего по отношению к

биосистемам уровня – социоэкосистемного, включающего социально-экономическую и

природную части. Устойчивое существование социоэкосистемы

возможно только в случае нормального развития и гармоничного взаимодействия всех

ее компонентов. Игнорирование потребностей развития как

социально-экономической, так и природной составляющих ведет к общему кризису и деградации как общества, так и природы.

Причина

современного экологического кризиса заключается в том, что человек стремился и

продолжает стремиться лишь к достижению своих целей, не соотнося их с законами

развития природных систем и социоэкосистемы в целом.

Важно также, что реакция природы на действия человека часто наступает с

запаздыванием. Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов может отражаться на

качестве жизни людей не сразу, а через много лет, когда деградация природной

среды становится уже необратимой.

Социально-экономическое

развитие за счет подавления и уничтожения природы привело к современному

экологическому кризису. Его преодоление возможно только на основе осознания

того, что нормальное развитие природных подсистем – необходимое условие

устойчивого существования социоэкосистемы, и,

следовательно, самих людей.

Биосистемы выполняют жизненно важные для

человечества функции, основными из которых являются следующие:

Ø Средообразующая функция заключается в поддержании биосферных процессов на Земле и

формировании благоприятных для жизни человека условий (включая чистый воздух, чистую воду, климат и

плодородие почв). Эта функция является ключевой для жизни человека. Современные

условия жизни на Земле – результат длительной эволюции и непрерывной работы

живой природы на протяжении миллиардов лет. Биосфера выполняет

роль регулятора и удерживает параметры окружающей среды в узком

диапазоне значений, в котором может существовать человек.

Ø Продукционная функция заключается в

создании биологической продукции. Человек получает продукты питания и сырье для

различных отраслей хозяйства как из природы (лес, рыба, продукция охотничьего

промысла и др.), так и с помощью специально созданных биосистем на основе

различных биотехнологий, включая сельскохозяйственные. Многие полезные

ископаемые, включая нефть, газ, уголь, являются результатом жизнедеятельности

природных биосистем в прошлые геологические эпохи.

Ø Информационная функция заключается в

сохранении информации о структуре и функционировании биологических и

экологических систем (включая генетическую информацию), накопленной в

результате длительной эволюции биосферы. Сегодня человек использует в научных и

образовательных целях, а также для развития биотехнологий лишь незначительную

часть этой информации. В будущем эта функция будет приобретать все большее

значение.

Ø Духовно-эстетическая функция заключается в

огромном влиянии живой природы на развитие всей культуры человечества, включая

ее эстетические и этические аспекты, а также в формировании комфортного для

человека облика окружающей среды.

Устойчивое

существование биосистем и эффективное выполнение ими этих функций

обеспечивается их разнообразием. Сокращение биоразнообразия и исчезновение

ключевых компонентов биосистем приводит к нарушению их функционирования, утрате

устойчивости и деградации.

Движение

к устойчивому развитию требует скоординированных действий во всех сферах жизни

общества, адекватной переориентации социальных, экономических и экологических

институтов государства. Стратегия сохранения биоразнообразия неразрывно связана

со стратегиями развития всех других секторов страны – экономики, национальной

безопасности, здравоохранения, права, образования, науки, культуры и др.

Сохранение биоразнообразия должно стать неотъемлемой и органичной частью жизни

всего общества, нормы

и принципы сохранения живой природы должны войти в систему правил поведения,

принимаемых всеми социальными группами.

Определение

цели Стратегии и основных принципов сохранения биоразнообразия должно

базироваться на учете специфики биологических систем, особенностей их

структуры, функционирования и эволюции. Социально-экономическая подсистема

определяет возможные механизмы реализации стратегии. Эти механизмы должны

удовлетворять следующим требованиям:

-

отвечать задаче максимально эффективного и надежного

достижения цели Стратегии;

-

учитывать биологические принципы сохранения биоразнообразия;

-

учитывать особенности состояния биоразнообразия в России в

целом и в регионах;

-

учитывать естественные процессы изменения биоразнообразия;

-

учитывать современное состояние общества, включая

региональные особенности населения и экономики;

быть

скоординированными со стратегиями развития других сфер жизни общества.

Международного

союза охраны природы (МСОП) собирает информацию о состоянии природы в разных

регионах мира, организует кампании против торговли продуктами животного

происхождения и мероприятия по спасению растений и животных от вымирания. Пути

решения проблемы сохранения генофонда планеты:

1. Разработка и

осуществление согласованной международной программы охраны окружающей среды,

включающей следующие мероприятия:

Ø создание международного экологического фонда

для организации и проведения природоохранных мер

мирового значения (по прекращению вырубки тропических лесов, улучшению качества

питьевой воды и пр.);

Ø установление

международных экологических стандартов и контроля за

состоянием природной среды (с правом инспектирования любой страны);

Ø введение

международных квот (норм) на вредные выбросы в атмосферу (такой опыт уже

существует с 1987 г. в отношении фтор–, хлорсодержащих

углеводородов – фреонов, разрушающих озоновый слой);

Ø объявление

природной среды достоянием всего человечества и введение в международную

практику принципа «платит загрязняющий» (например,

введение международного «зеленого налога» на вредные выбросы).

2. Постоянное,

полное и правдивое информирование людей о состоянии среды их обитания,

экологическое просвещение и воспитание, формирование экологического

мировоззрения в обществе.

3. Создание

обоснованного природоохранного законодательства, в котором должны быть

предусмотрены высокая ответственность за его нарушение и действенные стимулы,

побуждающие к охране окружающей среды (например, введение специальных

«экологических налогов» на применение наиболее «грязных» технологий и,

наоборот, – налоговых льгот для экологически чистых производств).

4. Переход к

новой экологичной технологической культуре

(рациональные подходы к использованию природных ресурсов, применение наиболее

«чистых» и наименее редких из них, забота о воспроизводстве возобновляемых

ресурсов, внедрение безотходных и малоотходных, ресурсо– и природосберегающих

технологий, экозащитных систем и т. д.).

Правительства

на надлежащем уровне, в соответствии с национальной политикой и практикой, в

сотрудничестве с соответствующими органами ООН (Организации Объединенных Наций)

и в тех случаях, когда это целесообразно, межправительственными организациями и

при поддержке коренных жителей и их общин, неправительственных организаций и

других групп, включая деловые и научные круги, и соответствующих международных

и региональных организаций должны, для решения ряда задач, соответственно:

1.

разработать новые или укрепить имеющиеся стратегии, планы или

программы действий по охране биологического разнообразия и устойчивому

использованию биологических ресурсов с учетом потребностей в области

образования и подготовки кадров;

2.

включить стратегии сохранения биологического разнообразия и

устойчивого использования биологических и генетических ресурсов в

соответствующие секторальные или межсекторальные

планы, программы и политику с уделением особого

внимания значению земных и водных биологических и генетических ресурсов для

сельского хозяйства и обеспечения населения продовольствием;

3.

проводить исследования по

странам или осуществлять иную деятельность для определения элементов

биологического разнообразия, имеющих важное значение для его сохранения и для

устойчивого использования биологических ресурсов, определения ценности

биологических и генетических ресурсов, определения процессов и деятельности,

оказывающих существенное влияние на биологическое разнообразие, оценки потенциального

экономического значения сохранения биологического разнообразия и устойчивого

использования биологических и генетических ресурсов, и выработки рекомендаций в

отношении первоочередных мер;

4.

принять эффективные экономические, социальные и другие надлежащие

меры стимулирования в целях поощрения охраны биологического разнообразия и

устойчивого использования биологических ресурсов, включая поощрение устойчивых

производственных систем — таких, как традиционные методы ведения сельского

хозяйства, агролесоводства, пастбищного хозяйства,

использования и воспроизводства запасов охотничье-промысловых животных, —

которые используют, сохраняют или умножают биологическое разнообразие;

5.

принять в соответствии с

национальным законодательством меры в целях обеспечения уважения,

систематизации, сохранения и поощрения более широкого применения знаний,

новшеств и методов коренных жителей и местных общин, отражающих традиционный

уклад жизни, в интересах охраны биологического разнообразия и устойчивого

использования биологических ресурсов в целях обеспечения совместного

использования на справедливой и равноправной основе полученных выгод и

содействия механизмам, направленным на вовлечение этих

общин, включая женщин, в деятельность по охране и рациональному использованию

экосистем;

6.

проводить перспективные

исследования в целях изучения значения биологического разнообразия для

функционирования экосистем и роли экосистем в производстве товаров,

экологических услуг и других ценностей, способствующих устойчивому развитию, с уделением особого внимания биологии и репродуктивным

возможностям основных земных и водных видов, в том числе местных,

культивируемых и культурных видов; новым методам наблюдения и учета;

экологическим условиям, необходимым для сохранения биологического разнообразия

и непрерывной эволюции; и социальному поведению и привычкам в области питания,

обусловленным природными экосистемами, в которых женщины играют ключевую роль.

Эта деятельность должна осуществляться при как можно более широком участии,

особенно коренных жителей и их общин, включая женщин;

7.

принять, при необходимости, меры по охране биологического

разнообразия посредством охраны in-situ экосистем и

естественных сред обитания и первобытных сортов и родственных им диких видов, а

также посредством сохранения и восстановления жизнеспособных популяций в их

естественной среде обитания и осуществить меры по сохранению ex-situ, предпочтительно в стране-источнике. Меры по охране

in-situ должны предусматривать укрепление систем

земных, морских и водных охраняемых районов и охватывать, в частности, уязвимые

пресноводные и другие водно-болотные угодья и прибрежные экосистемы, такие, как

дельты, коралловые рифы и мангровые заросли;

8.

способствовать восстановлению нарушенных экосистем и

восстановлению видов, находящихся в опасности или под угрозой исчезновения;

9.

разработать политику в целях поощрения охраны биологического

разнообразия и устойчивого использования биологических и генетических ресурсов

на частных землях;

10.

содействовать экологически безопасному и устойчивому развитию в

районах, прилегающих к охраняемым территориям, с целью способствовать охране

этих районов;

11.

внедрять надлежащие процедуры экологической экспертизы

предлагаемых проектов, которые, возможно, оказывают значительное воздействие на

биологическое многообразие, обеспечив широкое распространение надлежащей

информации и участие общественности, где это представляется целесообразным, и

поощрять проведение оценок последствий проведения соответствующей политики и

программ для биологического разнообразия;

12.

содействовать, где это представляется целесообразным, созданию и

укреплению систем национальной инвентаризации регулирования, рационального

использования и контроля, связанных с биологическими ресурсами на

соответствующем уровне;

13.

принимать меры в целях поощрения более широкого понимания и

осознания значения биологического многообразия, проявляющегося как в его

отдельных компонентах, так и в той роли, которую оно играет в экосистемах.

ВОПРОСЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Дайте определение понятию «биоразнообразие».

2. Где и когда была подписана Конвенции о биологическом

разнообразии?

3. Кем впервые было применено словосочетание «биологическое

разнообразие»?

4. Когда понятие “биоразнообразие” вошло в широкий научный

обиход? Что способствовало этому событию?

5. Назовите причины, по которым необходимо сохранять

биоразнообразие.

6. Охарактеризуйте роль биоразнообразия для человека и биосферы в

целом.

7. Что представляет собой Международная программа «биологическое

разнообразие»?

8. Как проходит реализация конвенции о биологическом разнообразии

в России?

9. Сколько уровней биологического разнообразия вам известно? Что

представляет собой каждый из уровней?

10. Что включает в себя понятие «биоразнообразие созданное

человеком»? Приведите примеры объектов биоразнообразия созданных человеком.