Средства компенсации реактивной мощности.

В

отличие от активной мощности, вырабатываемой на электростанциях, реактивную

мощность можно генерировать в любом узле электрической сети с помощью установки

в этом узле источника реактивной мощности. Полное или частичное покрытие

потребности узла нагрузки в реактивной мощности путем установки в этом узле

источников реактивной мощности называется компенсацией

реактивной мощности. Источники реактивной мощности называются еще

компенсирующими устройствами (КУ) [1,2,3].

В

качестве КУ используются: статические конденсаторные батареи,

шунтирующие реакторы, статические тиристорные компенсаторы (СТК) и синхронные

компенсаторы (СК), а также устройства, компенсирующие реактивные сопротивления

сетей: конденсаторные установки и реакторы продольного включения.

Компенсирующие устройства (КУ) в зависимости от их типа и режима работы

могут генерировать или потреблять реактивную мощность ![]() , компенсируя её

дефицит или избыток в электрической сети, уменьшать или увеличивать

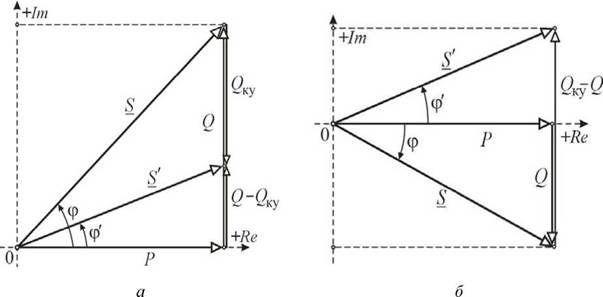

индуктивное сопротивление. Например, включение КУ в какой- либо точке сети

изменяет реактивную составляющую нагрузки. В итоге изменяется полная мощность

узла нагрузки в соответствии с векторными диаграммами (рис.10.1)

, компенсируя её

дефицит или избыток в электрической сети, уменьшать или увеличивать

индуктивное сопротивление. Например, включение КУ в какой- либо точке сети

изменяет реактивную составляющую нагрузки. В итоге изменяется полная мощность

узла нагрузки в соответствии с векторными диаграммами (рис.10.1)

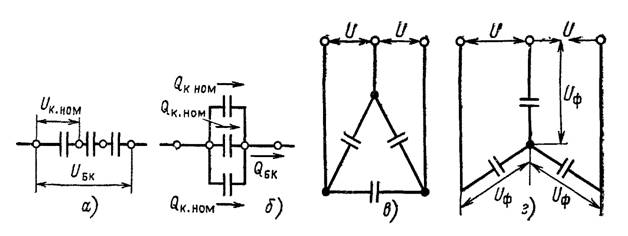

Рис. 10.1. Режим работы компенсирующих узлов: а

- компенсация дефицита реактивной мощности в узле сети; б - компенсация избытка реактивной мощности

в узле сети

Так, в результате включения КУ, генерирующих или потребляющих реактивную

мощность (например, СК или СТК), изменяется передаваемая по участкам сети

реактивная мощность и, следовательно, потери напряжения

создаются возможности регулирования напряжения в узлах сети и на зажимах

электропотребителей:

![]()

Реактивная мощность, передаваемая от электростанции и других центральных

источников, загружает все элементы электрической сети, уменьшая возможность

передачи активной мощности. Поэтому по экономическим соображениям потребность

в реактивной мощности (в большей её части) необходимо удовлетворять за счёт

установки местных источников реактивной мощности. В этом случае уменьшается

передача реактивной мощности по участкам сетей:

![]()

снижаются

потери активной и реактивной мощности в них:

и потери

электроэнергии в продольных элементах сети:

и

создаются условия для передачи по сети больших потоков активной мощности.

В электрических сетях с избытком реактивной мощности (активно емкостная

мощность), в частности, в узлах сетей 330 кВ и более, в периоды малых нагрузок

напряжения могут превысить допустимые значения. Для удержания напряжения в

допустимых пределах необходимо потребить (компенсировать) избыточную

реактивную мощность (рис.10.1,б), что может быть осуществлено с

помощью реакторов поперечного включения, СТК или синхронных машин, работающих в

режиме недовозбуждения.

При включении компенсирующие устройства потребляют из сети некоторую

активную мощность, которая в случае приближенных расчетов не оказывает

существенного влияния на результаты.

Из изложенного материала можно сделать следующий вывод:

Компенсация реактивной мощности применяется для следующих целей:

·

для выполнения баланса

реактивной мощности;

·

для снижения потерь

мощности и электроэнергии;

·

для регулирования

напряжения.

При использовании КУ необходимо учитывать ограничения их

мощности по техническим и режимным требованиям. Мощность КУ должна

удовлетворять:

·

необходимому резерву

мощности в узлах нагрузки;

·

располагаемой

реактивной мощности на ЭС;

·

отклонению напряжения

на шинах потребителей;

·

пропускной способности

ЛЕП.

Для уменьшения перетоков реактивной мощности по ЛЕП и

трансформаторам КУ должны размещаться вблизи

мест потребления реактивной мощности. При этом элементы сети

разгружаются по реактивной мощности. Это приводит к

уменьшению потерь мощности и

напряжения.

Батарея статических конденсаторов является источником реактивной мощности. Реактивная мощность, генерируемая конденсаторной батареей (КБ), квадратично зависит от напряжения:

![]()

где Скб - емкость конденсаторной батареи, Ф; w - угловая частота, рад.

Активная

мощность, потребляемая КБ, пропорциональна генерации реактивной мощности:

и

зависит от качества изоляции конденсаторов, определяемого тангенсом угла

диэлектрических потерь.

Батареи конденсаторов применяются:

·

для генерации

реактивной мощности в узлах сети – поперечная компенсация. Батареи конденсаторов

называют шунтовыми (ШБК);

·

для уменьшения

индуктивного сопротивления ЛЭП – продольная компенсация. Батареи конденсаторов

называют устройствами продольной компенсации (УПК).

Шунтовые БК включают на

шины ПС параллельно

нагрузке, УПК включают

в рассечку ЛЭП.

Батареи

конденсаторов комплектуются из отдельных конденсаторов, которые соединяются

последовательно и параллельно. Конденсаторы выпускаются в однофазном и

трехфазном исполнении на номинальное напряжение от 0,22 до 10,5 кВ. Единичная мощность

конденсаторов изменяется от 10 до 125 кВар. Увеличение напряжения достигается

за счет увеличения числа последовательно включенных конденсаторов, увеличение

мощности – за счет параллельного включения конденсаторов (рис.

10.2).

Число последовательно включенных конденсаторов определяется

по формуле:

где UБКнб

–

максимальное линейное напряжение в точке присоединения БК; Uн.ном

– номинальное напряжение конденсатора; kp – коэффициент, который учитывает

разброс параметров конденсаторов, kр = 0,92 – 0,95.

Рис.

10.2.

Принципиальные схемы батарей конденсаторов:

а, б – последовательное и параллельное соединение конденсаторов; в, г

– соединение фаз БК треугольником и звездой

В сетях трехфазного тока

конденсаторы включаются звездой и треугольником (рис. 10.2, в, г).

При соединении конденсаторов звездой

мощность батареи равна:

При соединении в

треугольник при использовании таких

же конденсаторов мощность БК

будет равна:

в три раза

больше, чем при соединении конденсаторов звездой.

При соединении конденсаторов в

звезду режим работы

нейтрали БК определяется режимом

работы нейтрали сети, где

она установлена.

При продольно –

емкостной компенсации конденсаторы (УПК)

представляют в схеме замещения реактивным сопротивлением

Рис.10.3.

Установка продольной емкостной компенсации:

а – схема включения; б – схема замещения.

При включении

УПК компенсируется часть индуктивного сопротивления линии X

= XL – XK , тем самым уменьшается составляющая потерь

напряжения DUp

= DUL - DUK

Однако применение УПК для регулирования (изменения) напряжения экономически целесообразно только в сетях 35 кВ и ниже, питающие нагрузки с относительно низким коэффициентом мощности.

Батареи

конденсаторов бывают регулируемые и нерегулируемые. В нерегулируемой БК число

конденсаторов неизменно. В регулируемой БК в зависимости от режима работы часть

конденсаторов можно отключать. Отключение может выполняться как вручную, так и

автоматически. Так как сразу отключается часть конденсаторов, то мощность БК

изменяется не плавно, а ступенчато. Регулирование бывает одноступенчатое и

многоступенчатое. Одноступенчатое регулирование – это фактически нерегулируемая

БК, так как можно включить или отключить сразу все конденсаторы. При

многоступенчатом регулировании каждая секция БК снабжена контактором или

выключателем.

К преимуществам БК

можно отнести:

·

простоту устройства и

его обслуживания;

·

отсутствие вращающихся

частей дает безопасность обслуживания;

·

малые потери активной

мощности (0,0025 - 0,005 кВт/квар).

Недостатки:

·

зависимость мощности

БК от напряжения;

·

ступенчатое

регулирование мощности БК и ее напряжения;

·

чувствительность к

искажению кривой формы напряжения;

·

недостаточная

электрическая прочность конденсаторов и малый срок их эксплуатации.

Синхронный

компенсатор

(СК) представляет собой синхронный двигатель, работающий на

холостом ходу без активной нагрузки на валу. В режиме перевозбуждения СК выдает

в сеть реактивную мощность, в режиме недовозбуждения – потребляет реактивную

мощность из сети. Синхронный двигатель (СД) потребляет из сети активную

мощность. Как и СК, СД в зависимости от режима возбуждения выдает, или

потребляет реактивную мощность.

Основное достоинство

СК заключается в положительном регулирующем эффекте, т.е. в возможности плавно

увеличивать выработку реактивной мощности и в результате стабилизировать или

повысить напряжение при его снижении в часы максимума нагрузки или при аварии в

электроэнергетической системе.

Рис.

10.4. Работа СК: а – в режиме перевозбуждения; б

– в режиме недовозбуждения

Статические тиристорные компенсаторы – это комплексные устройства, предназначенные

как для выдачи, так и потребления реактивной мощности.

СТК за счёт тиристорного управления обладают исключительным быстродействием и

осуществляют плавное регулирование реактивной мощности. Устанавливаются на

подстанциях энергосистем, имеют мощность 100, 150, 250, 300 и 400 Мвар и

номинальные напряжения 10; 15,75; 20; 35; 110 кВ. СТК имеют различные схемы

подключения к высоковольтной сети и управления потребляемой реактивной

мощностью. Основу СТК составляют накопительные элементы (ёмкости,

индуктивности), реакторно-тиристорные и конденсаторно-тиристорные блоки.

На рис. 10.5

приведены две принципиальные схемы СТК. Схемы состоят из неизменных по мощности КБ (рис. 10.5, а) или реакторов (рис. 10.5, б).

Плавное управление мощностью СТК осуществляется с помощью встречнопараллельно включенных управляемых вентилей -

тиристоров, снабжённых устройством управления (УУ), с помощью которого регулируется

момент открытия и закрытия тиристоров (угол регулирования q). Такое регулирование позволяет

изменять время включений реактора или конденсаторной батареи в сеть в течение

каждого полупериода. Вследствие этого изменяются действующие значения

напряжения U

на зажимах соответствующего накопительного элемента и развиваемая ими

мощность.

Рис.10.5. Принципиальные схемы СТК: а – с регулируемой мощностью

реактора; б – с

регулируемой мощностью конденсаторной батареи.

1. Проблема компенсации реактивной

мощности в электрических сетях.

2. Цели компенсации реактивной мощности

в электрических системах.

3.

Каковы причины лавины напряжения?

4.

Виды компенсирующих устройств.

5.

Дайте характеристики схемам включения конденсаторных батарей.

6.

Достоинства и недостатки батареи конденсаторов.

7.

Дайте характеристику синхронных компенсаторов.

8.

Дайте характеристику

шунтирующих реакторов.

9.

Статические источники реактивной мощности.

10.

Какие компенсирующие устройства применяются в энергосистемах

и каковы их основные свойства?

11.

Какие потребители и источники реактивной мощности имеются в

энергосистемах, и каковы их характеристики?

12.

В чем состоят особенности выработки реактивной мощности на

электростанциях?

13.

В чем заключается

выбор и расстановка компенсирующих устройств?

14.

В чем заключается принцип оптимизации мощности компенсирующих

устройств?

15.

Поясните влияние компенсирующих устройств на потери активной

мощности в электрической сети.